百科全书的新类型

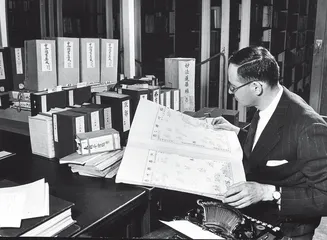

作者:陆晶靖 ( 编写《大英百科全书》的工作人员重建马德堡半球实验场景,以便拍照后放在《大英百科全书》里做图解(摄于1955年) )

( 编写《大英百科全书》的工作人员重建马德堡半球实验场景,以便拍照后放在《大英百科全书》里做图解(摄于1955年) )

无论在东方文明还是西方文明的语境里,任何一部百科全书的基础都是知识的分类。西汉成帝时,刘向、刘歆父子先后主持整理古籍,把所有知识分为六类,加上总论,遂称“七略”。《隋书·经籍志》中最早把知识分为“经、史、子、集”四类,此后一直沿用下来,至《永乐大典》达到顶峰。欧洲的百科全书传统则要追溯到亚里士多德,他最早划分了数学、伦理学和诗学的界限,并且书写了有关当时一切知识的讲义。这讲义便是百科全书的萌芽。到了弗朗西斯·培根(1561~1626)的时代,人类对于世界的理解和知识更加丰富,他基于经验主义的立场,将知识分为三大门类,对应记忆力的学科是历史,对应理解力的是哲学(包括科学),对应想象力的是诗学,这并未超出亚里士多德的范围,但他还把所有知识细分为130个门类,这便为规模宏大的百科全书奠定了基础。

18世纪,数学家兼哲学家达朗贝尔和狄德罗相识,前者写下《各学科的起源与发展概述》,两人开始合作编写狄德罗版百科全书,共有200多人参与编写条目。“百科全书派”里有很多大家,卢梭负责音乐和政治经济学,霍尔巴赫负责化学,伏尔泰主写历史,这也为后代百科全书创下了一个经典模式,即不再像亚里士多德那样一人包打天下,改由各个领域内的专家分别负责,力求专业、科学。不过,因为主写者大都是启蒙主义者,书中经常对神学加以调侃和讽刺,留下了个人色彩。

《大英百科全书》这套书从18世纪开始编纂,如今已是第15版。启蒙运动和工业革命后的英国国力强盛,也经历了知识大爆炸的时代,《大英百科全书》的词条撰写者都是各自领域祖师爷级别的人物,马尔萨斯写“人口”、大卫·李嘉图写“政治经济学”、赫胥黎写“进化论”、弗洛伊德写“心理分析”、杜威写“哲学”,连汽车大王福特也参加了编写,他写的是“批量生产”。有许多诺贝尔奖获得者也参与进来,其中最有名的当属爱因斯坦和萧伯纳。《大英百科全书》问世的时候,知识的分类已经细致到毛细血管的级别,通读百科全书基本成了不可能完成的任务。第15版全32册,每册都有几千页,涉及几千个学科,这个特点决定了这套书的阅读方式——放在图书馆,供读者查阅。从最早的3卷本到如今的32卷本,《大英百科全书》的发展是和人类知识边界的扩张联系在一起的。如今这套书最大的竞争对手也许不是别的百科全书,而是Google和维基百科甚至百度百科——对于大多数人来说,去图书馆翻阅这么重的一套书,不是什么令人愉快的阅读体验。虽然搜索引擎声称不对搜索到的结果负责,维基百科也无法保证准确性和权威性(在学术规范里,是不能引用维基百科的),但方便、易用的特性还是征服了无数用户。

也许是学者们觉得这样的查阅方式无异于知识上的自杀,但百科全书的用户体验又确实太差,于是便诞生了专业文库这样的形式:出版社设法约到某个学科的顶尖专家,为该学科以简单明了的语言撰写一本小书,每个学科单独成册,做成口袋本大小,便于携带也易于阅读。请专家写词条并不新鲜,《大英百科全书》最早就是这么做的,但将百科全书化整为零,则大大优化了使用体验。“生有涯而知无涯”,对于绝大多数人而言,“弱水三千,只取一瓢饮”是最实际的做法。相对于百科全书,专业文库的另一个好处是十分灵活。出版社不再需要为了更新一个版本而大动干戈,如果有需要增补的新学科和词条,只需再多出几个口袋本,理论上说,如果市场允许,这种文库性质的百科全书可以无限制地以最低的成本承继下去;并且文库形式的百科全书最大限度地避免了主编者因为个人好恶造成的知识地位差异,直接体现在词条的长短上。19世纪法国的拉鲁斯的《19世纪百科大词典》里,因为主编拉鲁斯同情“巴黎公社”,“巴黎公社”的词条足足占了22页。

目前市场上最成功的专业文库是英国牛津大学出版社的“通识系列”和德国C.H.Beck出版社的“知识文库”。牛津这套书从2000年开始出版,至今已译成20多种语言在全世界范围发行,销量逾200万册。内容涵盖历史、哲学、宗教、政治、自然科学、艺术和文化等诸多方面。2008年,“外研社”向牛津大学出版社购买了一小部分版权,起名为“斑斓阅读书系”,译林出版社购买了余下的大部分版权,起名为“牛津通识”。其实英文名“A Very Short Introduction”表意更清楚,是侧重对某一学科的简明介绍。作者普遍来自英文世界,即使在谈论佛陀、古埃及和弗洛伊德的时候也不例外。外研社和译林出版社在出版的时候,都采用了原书封面,装帧也极其类似;中文本中保留了英文版本,供读者对照阅读。

到2010年10月,这套文库已经出版了260多本,基本涵盖了世界上的主要宗教和重要思想家,人文科学的比重超过自然科学,经典学科的比重超过新兴学科。既有《神学》、《达尔文》、《十九世纪的英国》这样意料之中的选题,也有《法律哲学》、《医学伦理》这样的新兴学科和《贵格会》这样的冷门知识。虽然在词条收录范围上还不能与常规百科全书相比,但其详实性显然不是前者所及。1938年,拉康曾经为《法兰西大百科全书》第8卷写了两个长篇词条,1984年合并发表为论文《个性形成过程中的家庭情结》。“牛津通识”文库正在做的就是把拉康的这种写作方式推而广之,让读者很便利地了解一门学科,而不用去图书馆忍受极其糟糕的用户体验。

德国“知识文库”出版的初衷也是如此。相对牛津大学出版社,出版“知识文库”的C.H.Beck出版社在中国不太为人所知,但在德语国家里却是鼎鼎大名。1763年,卡尔·戈特洛布·贝克创立了该出版社,在19世纪,这个出版社主要出版文学和哲学理论书籍,居然能盈利,便在扩大规模的时候决心做成一家专业的人文类书籍出版社。经过200多年的发展,如今这家出版社的老板已经是贝克家族的第6代传人,书籍主要内容包括文学、历史和法律等。最成功的产品就是1995年开始陆续出版的“知识文库”,约请德国国内专家分别撰写,涵盖了传记、历史、文学、语言学、医学、心理学、音乐、技术、哲学、宗教和艺术等门类,每本不到150页,小32开本。每年春秋两季,出版社都会定期出版各18本新的文库类图书,已经成了一个传统。至今这套文库已经出版了约500本各类图书,有些书十分受市场欢迎,已经再版了八九次。该套文库的篇幅约为“牛津通识”系列的两倍,专业性比“牛津通识”系列也更强,列举几本:《七年战争》、《现代国家的历史》、《经济危机》、《自杀》、《生物气象》、《蘑菇》、《儿童的语言》、《海顿的弦乐四重奏》,门类繁多,并且每年还在增加。《南德意志报》评价说,这套文库“涵盖了所有人们必须了解的知识”。《明镜》周刊说,没有任何一套百科全书曾经像“文库”系列那样既叫好又叫座。即使对于一个受过高等教育的人来说,在文库里阅读他所知的学科知识,也是富有趣味的,因为像这样把一门学科以如此清晰的脉络表述出来绝非易事。这套文库内还有一个“101”系列也很受欢迎。例如“关于歌德的101个问题”、“关于纳粹的101个问题”,虽然看起来阅读门槛很低,但写作这些小册子的人也都是各自领域里的绝对专家,否则谁能凭空就一个题材想出101个问题,并且每个问题都能解释得清清楚楚?

在传统图书业不景气的今天,这两套文库在市场上都取得了很大的成功,虽然定位在入门读者,但即使把这么多书都读完一半,也要求读者有极大的耐心和很强的求知欲。这两套书中的任何一本都是一个入口,将读者带往无边无际的知识探险旅程。之所以说是“探险”,是因为其中许多书也并不是轻轻松松都能看进去的。《古典修辞学》、《查拉图斯特拉的宗教》这样的书,若是漫不经心地去看它,必定茫然无措。有批评者认为这种类型的文库将严肃的学科知识简单化了,但试问哪一本16开本的百科全书能够分70多页给一个词条?从这个角度看,“牛津通识”和“知识文库”是用更友好也更经济的方式,把比百科全书更详细的知识传达给了读者。■

“知识文库”系列

( 一名研究者在美国国会图书馆阅读《永乐大典》(摄于1941年) )

( 一名研究者在美国国会图书馆阅读《永乐大典》(摄于1941年) )

《反犹主义的历史》

作者:韦尔纳·伯格曼(德国)

韦尔纳·伯格曼是柏林工业大学的教授,研究方向是欧洲的反犹主义,至今已经出版了数本著作,这本《反犹主义的历史》在文库系列里已经再版了4次,是他受众最广的著作。在第一章里,他引用格奥尔格·西美尔的话说:“几百年来,反犹主义的本质从未改变,启蒙运动只不过给它换了几个好听的名字而已。”虽然反对犹太人的事实在基督教盛行之前也存在,但今天人们普遍认知的是《新约》里宣称犹太人对耶稣的死有不可推卸的责任。罗马总督彼拉多曾想释放耶稣,但被一群狂怒的犹太人反对。基督教在公元4至5世纪成为罗马帝国国教后,公开宣布犹太教为异端,利用国家权力开始打压犹太人。这种情况在中世纪变本加厉,犹太人一直作为异端生活着。13至14世纪的时候,中欧地区的许多犹太村庄被夷平,英国和法国都曾下令大范围驱逐犹太人。启蒙运动和宗教改革削弱了教会的势力,也使得反犹主义在宗教上的合法性变得可疑。但犹太人的日子并没有好过多少,19世纪,许多现代国家建立起来,犹太人善于经商,经常迁徙,被视为可能危害现代国家稳定的人群,反犹主义遂被赋予政治意义,本书作者认为这是对中世纪宗教反犹的一种继承。尽管“民主”和“平等”已经深入人心,但这种平等只属于新兴市民阶层,不属于犹太人。这一时期的反犹主义开始出现政治化和组织化的倾向,从德国到波兰到俄罗斯,都成立了许多反犹政党,犹太人问题成为政党间斗争的砝码。1894年,法国犹太籍军官德雷福斯被诬陷叛国,被革职并处终身流放,法国右翼势力乘机掀起反犹浪潮。左拉就此发表致总统的公开信《我控诉》,引起左、右翼大战。在早就已证无罪的情况下,德雷福斯直到1906年才出狱,这也体现了反犹势力的根深蒂固。“二战”时期,希特勒的纳粹党把欧洲反犹情绪推向顶点,1939年前还主要是驱逐和抢劫、殴打,而1939至1945的6年间,则主要体现为集中营和大屠杀。值得注意的是,作者还用了24页篇幅叙述1945年以后的反犹主义,指出到上世纪80年代,虽然反犹主义没有根除,但类似的仇恨开始逐渐演变为种族主义和仇外情绪。对于欧洲的犹太人问题,中国人常常听说,却从未闻其详,但这个问题在今日的欧洲,却是极敏感的事情,这也是这本书对于中国读者的价值所在。著名时装品牌迪奥前设计师加里亚诺不久前说了几句反犹言论,顿时成为千夫所指,这说明在主流社会的价值观里,犹太人在表面上已经和基督徒享受平等待遇了。

《纳粹时期的基督教》

作者:克里斯托弗·施特洛姆(德国)

“知识文库”里有一个专门的宗教系列,如《耶稣会》、《异教徒》、《犹太教》等,继续拓展市场必然需要细分学科,2009年海德堡大学教授施特洛姆为该文库写了一本《加尔文的生平和思想》,今年又出了我们面前这本《纳粹时期的基督教》。这是个富有争议的题目,当时的教会普遍顺从希特勒,是不是应该对德国的沦落负一定责任?在特殊时期,教会应该如何处理和政权的关系?施特洛姆从史料出发,把重点放在关键的1933年,重构了当时的历史图景,也梳理了一份珍贵的编年史,从中可以清晰看到纳粹政权是如何玩弄宗教,使其在不同的时期变成大棒和胡萝卜的。1921年,纳粹党建立了一个“德国基督教联盟”,宣称要把基督教从犹太教的传统中彻底解放出来。此后到1945年战争结束,纳粹的宗教路线都是沿着这个路线进行的:一方面利用基督教的教义笼络民众,另一方面也利用《圣经》里的一些语句放大对犹太人的仇恨。希特勒本人虽然受过洗,但对基督教倡导宽容和邻人之爱的准则深恶痛绝,曾经在20年代公开猛烈地批评教会。但到了1933年1月,希特勒意识到在当时社会的凋敝环境下基督教的用处,他宣称基督教是“保护德意志民族心灵的重要元素”,并打算重修与罗马教廷的关系。德国的福音派教会很快就宣称他们将支持希特勒的选举。施特洛姆指出了其历史原因:因为路德在宗教改革时曾受北部诸侯支持,所以他一直教导教会应该支持政府,如与政治正面对抗,必招致失败。同年3月,希特勒选举胜利之后,就在4月1日到处挂出抵制犹太人的标语,引发骚乱。所谓重修与罗马教廷的关系,也不过是希望他们承认新政权的政教协定。希特勒把基督教和自己理解的尼采哲学相结合,宣称雅利安人是天选者,是“新人”,即将取代英国、法国的“旧人”在世界上的地位。战争爆发后,希特勒一边禁止任何对教会不满的行为,一边有计划地进行屠杀,把大批犹太人送进集中营,他称之为“清除没有价值的生命”。施特洛姆留意到了希特勒在1941年战事顺利时说过的一句话:“战争就要结束了,下一步要解决的就是宗教问题了。”

“牛津通识”系列

《文学理论入门》

作者:乔纳森·卡勒(美国)

西方文学理论可能是历史上蕴含语言魔方最多的学科之一,自丹纳《艺术哲学》以来,有几十位甚至上百位文学批评家、哲学家、语言学家甚至心理学家都在这个领域留下了各自的学说,许多人都乐于拿文本来作为自己学说的试验场;而另一个使人深思的情形却是,绝大多数读者在阅读一部文学作品的时候,不需要也不乐意借助于理论。“理论使你有一种要掌握它的欲望。你希望阅读理论文字,能使你掌握、归纳、组织并理解你感兴趣的那些现象的概念。”乔纳森·卡勒熟悉理论的魔力,但同时对其保持距离,这个康奈尔大学的文学教授开篇就提出:理论很吓人。“如今的理论有一点令人失望,就是它永无止境。”这基本定下了这本书的基调是袪魅而非布道。他对于读者的期待很简单,任何一个人都不可能因为读了此书而成为理论家,但至少可以增进一些了解,减少一些恐惧。而文学呢?这也是个没有尽头的问题。乔纳森·卡勒尝试从文化研究、语言学、修辞学、叙事学、身份认同等方面来谈论,最后他说:理论能够提供的不是一套结论,而是为新思想的出现开拓视野。某种程度上这算是对理论的无限性的回应。附录里有一篇《理论学派及流派》,以严谨简洁的语言介绍了从俄国形式主义到新历史主义、后殖民理论期间的所有理论,想要以最快的速度了解文学理论的人,应该先翻到这一页。这也许是一种写作策略,因为唯有在这一部分里,乔纳森·卡勒才放弃了对于文学理论的嘲弄。他在告诉人们,他其实是精于理论的。

《医学伦理》

作者:托尼·霍普(英国)

听起来这是一门新学科,但医学和伦理的关系早在其概念诞生前就已经存在了,因为它们都是人类社会从起源时期就不得不建立的学科。本书作者是牛津大学医学伦理学教授,也是该大学医疗伦理和沟通中心的创办者。在第一章“医学伦理学何以令人激动”里,他引用了以赛亚·柏林关于狐狸和刺猬的比喻,并且将自己归入狐狸一类,部分是因为现代医学的突飞猛进使得传统伦理左支右绌,另一方面也可能是因为该书的结构,作者分章节分别从不同的立场探讨了安乐死、健康统计数字、试管婴儿、如何看待精神病人等等常见问题。与许多伦理学著作一样,这本书在面对新问题的时候也使用逻辑推论的办法,在“安乐死”部分,作者用严谨的逻辑将反对安乐死的各种理由滴水不漏地一一击败,这几乎是全书最令人激动的章节。作者提出:“是濒临死亡的伤害使得杀人是一个错误,而反过来说则不对。”书中的其他实例也很精彩,如果孤儿院在为孩子选择养父母的时候不得不考虑一个富裕而和睦的家庭,那么一个贫穷或者年老的妇女有权利向医院精子库申请人工辅助怀孕吗?这涉及生命和胚胎的定义。如果服满刑的暴力罪犯能够出狱,那么为什么精神病人会被视为潜在的威胁对象加以终身隔离呢?刑法的基本原则之一就是不能因为预期一个人将会犯罪而将其监禁啊。托尼·霍普赞同一个道理,大多数时间里,对于大多数人平常的事就是重要的事,这就是这本《医学伦理》的基础。■

C.H.Beck文库的畅销榜

《罗马史》、《美国史》、《日耳曼人》、《凯尔特人》、《伊斯兰》、《希腊史》、《气候变迁》、《三十年战争》、《101个最重要的人》、《古兰经是什么》、《大屠杀》、《共济会》、《心理健康》、《世界七大奇迹》、《犹太史》、《玛雅文明》、《卡尔大帝》、《世界史最重要的1000个事实》、《世界史上最重要的101个发明》、《极右主义》、《罗马帝国》、《英国史》、《新中国》、《维京人》、《殖民主义》。

(来自出版社网站,按销量排序)

(文 / 陆晶靖) 读书百科全书中国犹太人基督教教义类型哲学历史知识