两生花

作者:苗千

在波兰导演克日什托夫·基耶斯洛夫斯基执导的电影《两生花》中,少女维罗尼卡问道:“你说,冥冥之中会不会有另外一个人和你一模一样,我们在这个世界上不是孤单的?”在电影中,后来她遇到了另外一个自己。虽然这类文艺电影与科学无关,但是物理学家很可能对这个问题给出一个和电影中非常相似的答案:是的,在宇宙的另一端,有可能存在一个和我们一模一样的自己,虽然我们永远都不能拥抱对方,从这个角度来讲,我们都不是孤单的。在宇宙的另一端可能有另外一个世界,那个世界和我们的世界看上去没有太大不同,但是当两个世界相遇,就会在瞬间变成宇宙射线,共同消失。因为可能存在的“另一个世界”是由反物质构成的,当反物质与物质相遇,就会发生湮灭,转化为伽马射线。

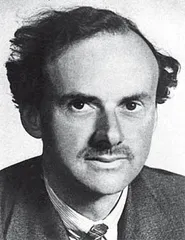

早在19世纪就曾经有人预言过反物质的存在,尽管这并非是建立在科学的基础之上,而是像在电影《两生花》中一样是一种直觉性的预言,因此也并未引起当时科学界的重视。直到20世纪,数学造诣极深的物理学家保罗·狄拉克(Paul Dirac)在他推导出的狄拉克方程中通过数学手段首次预言了反物质的存在,但此时反物质仍然被当做是天方夜谭。事情的进展却出人预料地迅速,仅仅过了几年时间,美国科学家卡尔·安德森(Carl D.Anderson)就在研究宇宙射线的过程中发现了正电子,并且命名这种带正电的粒子为“Positron”(这是Positive Electron的合写),他也因此成就获得了1936年的诺贝尔物理奖。这种正电子具有和电子相同的质量,但是带有正电荷,它是电子的反粒子。

很多物理学家都认为从上个世纪70年代发展起来的标准粒子模型是正确的,或者认为它即使不准确也不会与事实相差太多(虽然这个粒子模型并没有包含引力作用)。但是如果要我们列举这个模型的不完美之处,那么第一条就是:根据这个模型的预测,我们压根儿就不应该存在。根据标准粒子模型,整个宇宙大约诞生于137亿年前的一次宇宙大爆炸中,在这次大爆炸中大概产生了相同数量的光子、物质和反物质。物质和反物质就如同这次宇宙大爆炸中生出的两生花,几乎完全相同却带有完全相反的电量,这样的两种物质不能相容于对方,只要相互遇见便会发生湮灭而化作能量。根据理论模型预测,这样产生出来的两种物质,大概会在宇宙大爆炸发生一秒钟之后就相互湮灭,宇宙中只剩下光子在游荡而没有任何具有质量的物质或反物质。但是这显然与事实不符,我们现在还存在着呢!

美国物理学家、诺贝尔奖得主丁肇中现在的主要研究方向正是反物质与暗物质,由他负责研制的价值15亿美元的阿尔法频谱仪已经进入了太空进行探测。英国的《自然》杂志为此曾发表文章《反宇宙,我们来了》(Antiuniverse Here We Come)。丁肇中说,物理定律并没有禁止在宇宙的某处聚集着反物质,由反物质构成的星系、行星,甚至是反物质构成的生命。最重要的问题是,反物质究竟在哪里?

正如反物质的发现过程,人们对于反物质概念的接受也显得自然,可能是因为存在一个镜像世界或是两个成双成对却互不相容的世界符合对称性的要求。虽然我们现在还没有找到,但是如果知道在遥远的宇宙另一端存在另外一个和我们相同的世界,也未尝不是一种慰藉。但是问题依然存在并且意义深远:在宇宙大爆炸之后的一秒钟发生了什么?为什么物质与反物质在温度极高、密度极大的状态下没有全部湮灭?物质与反物质是否遵循完全相同的物理定律?如果说在遥远的宇宙另一端存在着一个反物质的世界,那么这两个世界必然会在宇宙中间形成一个交接面,在这个交接面上发生的物质与反物质的湮灭将产生大量的伽马射线,可是人类到现在也没有探测到这种射线的存在。有一种理论认为,在宇宙大爆炸之处,两种物质并没有完全湮灭,它们以极快的速度逃脱了对方而消散在宇宙各处;另一种理论则认为,在宇宙大爆炸之初,产生的物质略多于反物质,因此在之后的一秒钟之内,物质与反物质湮灭之后只剩下了十亿分之一,而反物质却消失殆尽了。各种理论层出不穷,但是最终仍然需要实验的证实。

( 物理学家保罗·狄拉克 )

( 物理学家保罗·狄拉克 )

对反物质的研究一直在继续,最新的来自日本T2K项目对于中微子振荡的研究成果意义深远,这项研究也使粒子物理学界发生了巨大的振荡。在标准粒子模型中,有一类构成物质的最基本粒子叫做中微子,因为它不带电,质量又极轻,只参与弱相互作用,所以很难被探测到,因此被称为是“魔鬼粒子”(Ghost Particle)。中微子分为三种具有不同的性质(在粒子物理学中称为不同的味道)的粒子:电子中微子,Tau中微子和Mu中微子。科学家们之前发现他们之间有两种转化,而这个来自日本的国际小组近日又发现了它们之间的第三种转化——Mu中微子可以转化为电子中微子,也就是意味着,这三种不同味道的中微子可以相互变化!科学家们在日本东海岸的质子加速器研究中心(J-Parc)产生了一束Mu中微子,这束中微子在地下运行了295公里之后在日本西海岸被接收到(因为中微子几乎不与其他物质发生反应,所以在地下运行并不会被阻挡)。在西海岸的这个被称为“超级K”(Super-Kamiokande)的地下接收器由40米×40米的水池构成,里面充满5万吨超级纯净的水和数以千计的光感探测器,每当一个中微子与水发生相互作用就会发出非常微弱的光进而被感应到。就是这样,科学家们发现,在这295公里的旅途中,6个Mu中微子变成了电子中微子。科学家们认为反中微子们并不具有同样的性质,这正是所谓的CP对称违反(其中C代表电量,P代表宇称),这说明反物质与物质并不一定遵守完全相同的物理规律,我们的“镜像”与我们自身,并不是完全一致。正如微观世界的现象无法与宏观世界进行直观的类比,我们无法想象照镜子的时候发现镜中人不是自己,也无法想象一群马忽然变成了一群牛,一群牛变成了一群羊,而一群羊转眼又变成了一群马……但是这种切实发生在微观世界的转化却让科学家们欢呼雀跃,因为这让我们理解为什么我们生活在物质世界中又近了一步,这意味着正是因为中微子与反中微子可能具有不同的性质,物质才没有与反物质完全湮灭,在某种意义上来说,这也正是我们生存的意义。

人类对反物质的研究刚刚开始,除了在宇宙射线中可以发现反物质外,在高能的粒子碰撞中也可能产生反物质。但是因为反物质与物质接触就会发生湮灭,因此极难保存。2011年4月,《自然》杂志报道了在一队有中国科学家参与的科研小组,通过美国布鲁克海文国家实验室的相对论重离子对撞机(RHIC),利用两束接近光速的金原子核对撞来模拟宇宙大爆炸。这次对撞产生了大约等量的物质与反物质,这一队科学家在产生的约5000亿个粒子中找到了18个反氦原子核。尽管这些反氦原子核只存在了极短的时间,但是仍然具有重大的意义。不久之后,2011年6月5日出版的《自然·物理》杂志报道了欧洲核子中心(CERN)的最新成果,他们得到了由粒子对撞中产生的反质子和反电子构成的反氢原子,并且把这个处于低能量状态的反原子保存了1000秒,是原有纪录的5000倍!欧洲核子中心在2010年仅仅得到了38个反原子,而2011年半年内就已经得到了约300个反原子,并且保存的时间也越来越长,这使我们进一步研究反物质成为可能。

在汤姆·汉克斯和阿耶莱特·祖瑞尔主演的电影《天使与魔鬼》中,描述了一种强大的反物质武器,这种只存在于理论中的武器具有强大的威力,只需要1/4克的反物质就足以炸毁整个梵蒂冈。当质量完全转化为能量,可以根据爱因斯坦注明的质能转换公式得到产生出的能量:E=MC2,与正反物质湮灭产生的能量相比,连原子弹爆炸都会显得微不足道。那么,人类是否能制造出反物质武器呢?至少现在我们还造不出来。不只是反物质难以保存,即使是我们把欧洲核子中心过去30年制造的所有反物质都集中起来,也只有一百亿分之一克。这些反物质即使一起发生湮灭,产生出的能量也不如一根火柴燃烧的能量。当然,就算科学家们可以造出足够多的反物质,这个价格也将是天文数字,反物质是至今世界上造价最高的东西,1克反物质大概要卖到1000万亿美元。科学家们大概需要100亿年才能制造出电影中描述的那些反物质,从正反物质湮灭中获得巨大能量至少在现在还只能存在于幻想中了。■(文 / 苗千) 两生花