利益宫廷:溥仪和他身边的人们

作者:王恺 ( 打高尔夫球的溥仪 )

( 打高尔夫球的溥仪 )

亲族长辈:载沣和隆裕太后

外来者的观察往往清晰而细致,1919年3月,溥仪的英文老师庄士敦进入紫禁城,不久后目睹了溥仪的生日“万寿圣节”、“万岁爷的圣诞”,当天上午8点,亲王、贝勒、贝子和师傅们等都集聚在乾清宫外,等到溥仪升殿后,由醇亲王载沣第一个捧着玉如意进去向皇帝行礼,当醇亲王靠近宝座的时候,皇帝离座起身,醇亲王鞠躬退下,皇帝落座,双方均不说话。

醇亲王在各种场合内,一般不向皇帝跪拜,因为中国的思想体系决定了儿子不能僭越于父亲之上。但另一方面,皇帝只能称醇亲王为“王爷”,不是父亲,按照逻辑,溥仪算是过继给光绪为子了。不过不管私下还是公开,人们都承认他的父亲身份,以及他的特权,皇室里不向溥仪跪拜的只有他和4位太妃。

这似乎就是载沣仅存的特权了。1908年,慈禧临终前任命载沣为摄政王,载沣成为当时国家拥有最高权力的人。但转瞬之间,他的权力就消失了,随着溥仪的退位,载沣的地位只有在跪拜与否这种细枝末节上存在。

好在载沣自己并不在乎,按照溥杰的回忆,辛亥革命成功后,载沣回到家里,反而很高兴地和家人说:“从今天起我可以回家抱孩子了。”载沣的妻子瓜尔佳氏是荣禄的女儿,气得大哭了一场,她一向瞧不起载沣的没志气,在溥仪退位后,她还花大量的钱去联络关系,幻想复辟,临死的时候,还拉着溥杰的手,告诉他:“别像阿玛那样没有出息,要帮助哥哥溥仪恢复祖业,你哥哥是大清皇帝。”

( 溥仪(摄于1910年) )

( 溥仪(摄于1910年) )

载沣除了憎恨袁世凯,基本上很少有明确的政治倾向。溥杰回忆,他的父亲对政治一向不感兴趣,对于家事也嫌麻烦,一向不闻不问,家里当差的太监也不买他的账,他让他们干什么,他们都声称得听“奶奶”(溥杰母亲)的。从摄政王的位置下来之后,他安于读书生活,爱看《资治通鉴》,喜欢天文学,到了夏天的晚上,他就给孩子们指点天上的星座,把日食、月食的图形用工笔画下来,记在日记里。溥杰觉得,载沣要是专心读书,会有所成就的。

他对任何人都很淡,很敷衍,溥杰觉得,载沣对人不信任也不拒绝,在小朝廷里,许多人想靠他的门路去走关系、讨赏赐,可是他只是躲来躲去。有一次,有人想把他和张作霖拉拢在一起,带着张作霖的亲信张景惠来他这里,旁人口若悬河说了很久,问他是不是有什么话可以带给张作霖,他最后面红耳赤地说了一句,替他问“张雨帅”好,气得那些人无话就走了。

( 溥仪(摄于1924年) )

( 溥仪(摄于1924年) )

载沣害怕交际应酬到了极端,溥杰记得,客人待到再晚,家里也不留饭,结果好交际的瓜尔佳氏也不能留客人吃饭了。有次一位贝勒夫人说:“听说您家的西餐做得很好,您既不留我在这里吃饭,能不能改日送两样给我尝尝?”瓜尔佳氏只好在苦笑之下把菜送到别人家。

这么一个懦弱的亲王,他甚至连同样无识庸碌的隆裕太后也对付不了。按照当时的嗣统,溥仪算是同时过继给同治和光绪的,所以隆裕太后顺理成章就成为溥仪的母亲,隆裕当了太后之后的第一件事就是宫中东部修建“水晶宫”,以为娱乐之所。当时清廷正在兴建新军,所需甚巨,可是载沣根本无力阻挠她。革命军起,载沣辞职,隆裕下了逊位诏书,当时隆裕的理论是,逊位对太后之尊严无影响,只不过把载沣把持的政权,转移到袁世凯手中而已。

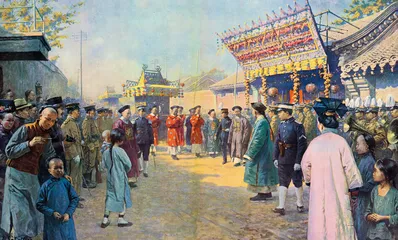

( 1923年,法国画刊L'illustration报道溥仪和婉容的大婚典礼 )

( 1923年,法国画刊L'illustration报道溥仪和婉容的大婚典礼 )

清帝逊位后,隆裕和载沣才有了共同目标,那就是培养溥仪,如何接受“帝王之学”。为了让溥仪能够安心学习,隆裕给醇亲王府配备了汽车,让载沣能够经常进宫看望溥仪。慈禧早在遗诏中就有安排,希望溥仪能“光大前谟”,作为遗诏的执行人的载沣并非守旧之人,他不拘泥于旧制,而是“选择贤傅”,这也是庄士敦日后能来到溥仪身边的原因。

在庄士敦到来后,载沣还专门在府第接见了他,不过他很快对庄士敦有了意见,不是因为别的,是因为溥仪的英文伴读选了载涛的儿子溥佳,而不是他的儿子溥杰。庄士敦回忆,他并不知道载沣和载涛之间早有矛盾,溥佳的入选使醇亲王大为不满,最后溥杰也入选为伴读,风波才平息。

( 1923年,法国画刊L'illustration以一幅彩色画,描绘溥仪和婉容的大婚 )

( 1923年,法国画刊L'illustration以一幅彩色画,描绘溥仪和婉容的大婚 )

除此而外,载沣对溥仪的学业和生活并无过多影响,其力量甚至不如陈宝琛和庄士敦,一方面是由于宫廷生活的封闭性,另一方面,也是他自己性格使然。溥仪自己也记得,载沣碰到大事的时候,不是唉声叹气原地转圈子,就是结结巴巴地向溥仪强调:“皇上,这这这也得慢慢商议。”在驱逐太监、整顿内务府等事情上他都是这样的态度,张勋复辟等大事件都没有他的参与。

名义上的母亲隆裕太后在溥仪8岁的时候就去世了,慈禧太后的曾孙爱新觉罗·根正在回忆文章中写道,隆裕对溥仪是真有感情的,只是她当时身体已经很不好,亡国的忧虑使她常常发呆,即使是带着溥仪去玩耍的时候,她也在后边呆想心事,有时候一发呆就是半天。隆裕并没有过多的知识,所以在溥仪小时候,她把读过书的太监张谦和封为“首领太监”,让他教溥仪读《三字经》等,张谦和则总是把宫殿里的鬼怪传说讲给溥仪听,溥仪一直相信宫中的一棵大松树是神灵所变。

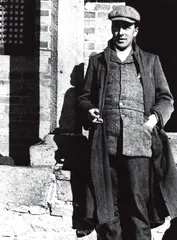

( 1906年,庄士敦在威海留影 )

( 1906年,庄士敦在威海留影 )

隆裕关心溥仪的身体,但她并没有什么科学方法,她只是叫溥仪不能多吃,溥仪有一次吃栗子吃多了,她一连好多天只叫他吃糊糊。当时还是孩子的溥仪饿坏了,看见喂鱼的干馒头也要抢过来吃,结果隆裕更生气了,多日都叫太监们监督不许他多吃,看见他吃多了,立刻叫太监把他拉起来,然后蹾到地上。这不是她的发明,而是当时皇室教育孩子的传统。溥仪回忆中,关于她的“慈爱”记得的并不多。

不过溥仪并不懂她心中的焦虑。她临死前,把溥仪托付给身边人的时候说:“皇帝太小了,你们不要难为他。”1913年2月28日的《盛京时报》记载,她弥留之际,对于生死殊无牵念,只是看着溥仪垂涕说,孤儿寡母,千古伤心。

( 1925年,溥仪离开北京到天津居住,图为在天津车站迎接溥仪的清朝遗老 )

( 1925年,溥仪离开北京到天津居住,图为在天津车站迎接溥仪的清朝遗老 )

1924年溥仪被逼宫,危难之际载沣进宫。溥仪说:“王爷,这怎么办啊?”载沣还是一贯地结巴着说:“听,听旨意,听旨意。”

遗老们的“帝师团”

相比起亲族,溥仪的帝师们在他的成长阶段起到了更重要的作用。他的满语师傅萨克坦在对醇亲王提出对溥仪的教育目标时候就说:“帝王之学,与儒生异尚。”一般人学习四书五经是为了服务于帝王,可溥仪的任务是培养帝王修身、治国、平天下的本领。

不过时代不同,课程也不一样,在整理出来的清宫档案中,溥仪的窗课目标就是“会通古今,融贯中西,不可拘于旧例”。宣统三年,伊克坦、陆润庠、陈宝琛奉命朝夕入讲,其后梁鼎芬、朱益藩等先后担任帝师,这批人是小朝廷公认的“品格完美,行为端方”之人——无一不是最忠诚的遗老。庄士敦写道:“皇帝的师傅们是从天下最杰出的学者中选拔出来的。”他们的责任是:“在皇帝长大成人的时候,应该将其培养成为儒家理想中的绅士——君子。”然而,在帝师们进宫没多久,他们的职责变了,复辟中兴成为溥仪教育中最主要的功课。

伊克坦是溥仪的满语教师,他教了溥仪9年的满语功课,每天3刻钟,不过即使在当时,伊克坦的任务也并不繁重,溥仪对满语的学习并不认真。庄士敦说,这种学习只不过是使溥仪在长大成人之后不至于对满语一无所知。伊克坦去世后,没有再选派新的满语师傅,皇帝自己宣布要把英语作为清宫第二语言。

伊克坦在溥仪大婚前夕去世,去世前,溥仪也许是循宫廷旧例,也许是一时高兴,专门坐汽车去他家看望他。伊克坦正好神志清醒,认出了皇帝,很感动。之前,皇帝除了曾看望过病危的醇亲王福晋,从来没有出过宫殿,所以这件事情被《顺天时报》宣扬为“世人无不为宣统帝尊师之举感到欣慰”。

相比起满文课程,溥仪更愿意学习汉文。陆润庠讲述《四书讲义》,可是溥仪年少无知,对这位师傅并不尊重,常常闹得大家连君臣之礼都忘记了。他一再要求溥仪安心听课:“君子不重则不威。”可无论怎么说也无济于事,陆润庠只得大喝一声:“不许动!”把皇帝和自己都吓坏了。

他是溥仪的早期师傅,在清朝退位后,他很快就因为内结而重病不起,不久就去世了。事实上,陆润庠是当时少有的资本家,在光绪末年已经在苏州有自己的纱厂和丝厂,之所以愿意入宫教导溥仪,还是因为“太傅”带来的荣誉感,包括死后的谥号,帝师们也是高人一等的,他的谥号是“文端”。

陆润庠去世后,先后进宫的还有梁鼎芬和朱益藩,溥仪在回忆录里都没有怎么提到他们,但是梁鼎芬却是当时的重要人物,他是当时“革命之地”广东出来的极端保守主义者,曾任武昌太守,以在光绪陵前植树而著名。他经常给溥仪讲的故事是,袁世凯派刺客去刺杀他,却被他一番教育说得放下了屠刀,这种表现不一定是吹嘘,因为在张勋复辟阶段他的表现还是很突出的。当时紫禁城内外枪声一片,高龄且体弱多病的梁鼎芬坚决让轿夫们冒着子弹前进,大家要求躲避,他却一再说,不可耽误了差事。

不过,庄士敦说梁鼎芬此时只是一道幽灵之光,他的梦想是光复大清,他觉得自己一切作为都是“深明大义”之事,所以他才会在张勋复辟时去劝说亲家黎元洪退位,被黎元洪大骂并赶出府第,他一点也不觉得有什么,反觉得为溥仪做了事情。民国人评论梁鼎芬是“不明大义而自认为深明大义的遗老”。其实在溥仪身边的老师都是这种人。

最典型的当然是陈宝琛,这位当年清流派的关键人物在庄士敦眼中,是个风度优雅的人物,富有文人魅力,他的书法和诗歌都是当时人们索取的珍品。不过,在旁人的回忆中,陈宝琛没那么风雅,尤其是他抱定“一生只洗澡三次”的原则,每到盛夏,身上常常散发出酸腐之味。

这似乎是一个现实的寓言,作为首席帝师的陈宝琛的所有想法和言行都与时代脱节,不过溥仪觉得,他是最忠实于自己和大清的人,所以,他迅速成为溥仪身边能参与国事的人物。他经常给溥仪介绍时局变化,可是讲的全是民国弊端,以及清朝如何被人心所向往,民意不忘君,民国不过几年比不上清朝200多年“泽被深远”,溥仪总有一天会“天与人归”。这种期待和教育,很难说和溥仪日后做了伪满洲国皇帝没有直接关系。

张勋复辟的那几天,陈宝琛从参与策划到最关键的密谋,20多道上谕均由其发布,还给溥仪出了若干主意,禁止亲王贵族干政,对黎元洪不肯离开总统府的行为要予以反击,让其自尽。在皇宫被包围的时候,他让溥仪发手谕给张作霖,要其上京勤王。陈宝琛的角色早已超越了“授皇帝读”,而是小朝廷内部的智囊。但是,与梁鼎芬一样,陈宝琛的主意和见识,哪怕在庄士敦这种古中国的崇拜者看来,也都是“幽灵之光”了。

为了随时和他有联系,溥仪的宫中还安了首部电话,陈宝琛身为“唯一的智囊”,得到了常常和皇帝通话的殊荣,不过也就是在这时候,正在长大的溥仪发现了陈宝琛这类老帝师们的缺陷,他们知道宫中的种种弊端,可是对此毫无改变的动力,一点也没有为改变弊端而尽力。庄士敦作为旁观者,觉得这是他已经进入暮年的关系。事实上,这点溥仪看得更清楚,他发现,师傅们不完全是想象中的书生,他们本身就是旧制度的一部分,因此要他们改造弊端太难。

师傅们常常要求赏赐一些精品,比如米元章、王时敏的画。有一次,陈宝琛还要求皇帝写两句诗给他,“老鹤无衰貌,寒松有本心”,随后对其他人说,皇帝觉得这两句诗是他的写照,专门写了送给他。这些师傅们去世后,遗老都羡慕他们有一般人所得不到的谥号。

不过溥仪最后还是有公允之论:他们要从我这里得到的,都得到了;不过他们能给我的,也都给我了。

小朝廷将溥仪称为“英主”,他们为溥仪制订了严格的学习计划,期待他掌握列祖列宗的政治经验,以便光复祖业,溥仪的学业承受了很大压力。不过,按照现在发现的一些档案和当时报刊的报道,学业是完成顺利的。《顺天时报》就报道溥仪的天资明敏和好学不倦,而当时琉璃厂出现的买书的太监也被证实是在给溥仪购买各种新书籍。当时报道说,倘无革命之举,则如此饱学之君“定可振兴文教”。

在溥仪大婚之后,陈宝琛被授予太傅之衔,这也是清廷授予此衔的最后一人,可是此时的陈宝琛越来越被有主见的溥仪疏远了。

庄士敦:“孩子”溥仪

陈宝琛被溥仪所疏远,关键还在于来了可以替代他智囊身份的人物——庄士敦。在溥仪的众多师傅中,只有庄士敦自己看到,并且使溥仪认识到,他重登以前的皇位不可能了,必须寻找新的出路。庄士敦启发溥仪对外界产生强烈的向往之心,在溥仪周围的人里,只有他把溥仪当一个人,一个孩子,而不是一个万岁爷。

庄士敦的笔记详细记载了他1919年3月3日见到溥仪的场景,溥仪先是在大群人簇拥下,身穿朝服,按照欧洲式的礼节和庄士敦见面的,随即,两人坐在书房里,皇帝的面前放着庄士敦为他挑选的书籍,师生关系出现了,完全不再拘泥于礼节。庄记载道:“他看上去并不虚伪,或者对有关中国的政治地位和重要性并不言过其实,他身体强壮,发育良好,他是个聪明,活泼,富有同情心的孩子,而且有幽默感。”

庄士敦还觉得,溥仪并没有傲慢之气,他深居宫中,从没有跨出紫禁城一步,除了偶尔允许他的弟弟和两三个皇族的年轻人陪伴他一下,他没有机会和其他孩子接触,甚至他每天去书房都有隆重的礼仪。在他看来,溥仪是坐在金色轿子里面的孤独孩子,他当时想到拯救溥仪身心健康的最好的办法,就是让他去颐和园里居住,少受拘束。

不过,这对于师徒二人都是梦想,很快庄士敦就发现,他给溥仪上课的时候,身边一定有太监监视,此外还有中国师傅陪伴,据说是因为害怕皇帝会紧张和拘束,尽管师傅在上课的时候经常会睡觉,可是这种被监视上课的行为一直没有改变。

其实这种监视真的不需要。据和溥仪一起上课的溥佳回忆,庄士敦是在李经迈和载涛商量后被引荐的,李经迈是李鸿章的儿子,很早接触洋务,他觉得,张勋复辟失败后,形势对清廷很不利,溥仪很可能不能久留宫中,应该趁此苟安之机,让溥仪学习英文和接触新知,日后流亡海外也有准备。载涛和载沣,包括陈宝琛经过商量后都同意了。担任过香港总督秘书和威海卫行政长官的庄士敦成为人选,关键原因还是他从年轻时候就崇拜中国的古典文学和佛家释典,感觉东方文化比基督教文化高深,非常向往中国文化。

在载涛看来,家里有五六千卷书、不娶老婆、别号“志道”的庄士敦,就是一个书呆子。溥杰印象很深的是庄士敦与哈同夫妇见面的时候,因为哈同夫妇的傲慢,以及粗俗的管事人手上的满是珠宝,而使庄士敦大怒,用尖刻语言嘲笑了哈同,并且再不来往。

溥佳还记得刚上课的时候非常难受,因为溥仪没有一丝笑容,是庄士敦强迫两人互相开玩笑,他们才慢慢熟悉起来。开始在上课的时候画漫画,溥仪的速写非常不错,庄士敦觉得,他可以成为一个艺术家。

他对溥仪有太多期待,他在给李经迈的信件中写道,皇上过着极其不自然的生活,他周围的气氛和环境亟待改变。他觉得,既然不可能重登皇位,不如保护他的身心健康。当时世界上各地的君主制度的黄金时代都过去了,溥仪唯一有可能效仿的,是英国的威尔士亲王,所以,他极力反对溥仪被作为与一般人根本不同的人对待,“当他恢复王位的最后一线希望也消失的时候,就很难指望他会有能力在世界上发挥一个人的作用”。

他给溥仪讲述英国王室生活和世界各地的风光,大战后的列强实力,中国的白话文运动和不可靠的军阀的态度,并且极力鼓动溥仪去英太子上学的牛津大学去读书,还将溥仪引荐给各国驻华公使和泰戈尔等人。《泰晤士报》当时报道说:“这对皇家青年夫妇的态度让人愉快。”

庄士敦不仅仅教英文,还教导溥仪成为一个“英国绅士那样的人”,溥仪自己说,在毓庆宫的最后一年,庄士敦已经是“我的灵魂的重要部分”。

有了庄士敦的教诲,溥仪一天比一天觉得自己受着环境的拘束,他开始对祖宗旧制感到厌恶,并且自行其意,出现了一系列让遗老们惊骇的“越轨行为”。先是“为了骑自行车方便,我把祖宗在几百年没觉得不方便的宫门的门槛统统锯掉,这些举动还算好,王公大臣们的神经还能应付,最让他们受不了的是我一会儿要励精图治,一会儿要整顿宫廷内部,清查财务,一会儿我又扬言要出洋留学”。

15岁那年,他配眼镜,太妃们和大臣们听说有洋人要接近皇帝的眼珠子,群情激荡。1922年,他又剪了辫子,现在史学者发现众多民国与清廷交涉的史料,民国警察厅曾经要求皇宫当差者剪辫易服,但是溥仪不在受要求之列,他之有此举动,还在于深受庄士敦所代表的西方文明的影响。

电话的安装,使溥仪有了更广阔的与外界联系的方式。“你是胡博士吗?好极了,你猜我是谁?”胡适接到电话后开始不敢相信,然后真费了一番努力,到了宫中见到了溥仪。因为他和庄士敦事前打听好了,溥仪“近来颇能独立,自行其意,不再受一帮老太婆的牵制”。胡适日记里记载,清秀的皇上很能认识自己的错,觉得现在还要花民国的钱,心里很不安,他想出洋留学,并且拜托胡适帮他找一些新书。

也因为这次会见,使胡适对溥仪有了不一样的认识。1924年溥仪被逐出宫廷后,胡适发表文章,说这行为是“民国的耻辱”,违反了当时定下的优待条约。

庄士敦和溥仪的亲近关系,可以从溥仪的侍从李国雄的一段回忆中看出。当时13岁的李国雄心目中,皇帝是至高无上的,可是和庄士敦在一起,两人关系轻松而自然,当时庄士敦受命管理颐和园,就住在万寿山的后山,溥仪专门出宫去颐和园看望他,庄士敦坐上了一条又尖又窄、两头狭长的小船,半米多宽,坐上去后,他飞快地划了起来,并且动员溥仪也上来划。皇帝哈哈笑着摇头,表示不敢。李国雄写道:“我们那时候觉得庄士敦也太大不敬了。”

不过公开出国留学的梦想迅速被小朝廷扑灭,而私自潜逃准备了许久,借赏画给溥杰之机筹措了大量的金钱,可是在最后关头,紫禁城走漏了消息,王爷传令,叫各宫门一律关闭,进入戒严状态,溥仪和溥杰傻坐在紫禁城里发呆。深深的宫墙还是“锁住了一个少年的心”。

事实上,即使他能逃跑出紫禁城,能不能进一步出走还是很成问题,庄士敦去和英国公使馆接触过,公使表示,除非皇帝出了人身安全的问题,他才可以接纳。否则会招致国内反对,英国政府不愿意此时卷入这一行动,因为背后有太多纠缠的利益关系,英国政府此时打交道的重点是民国而不是废掉的清廷。

太妃主宰的婚姻

1924年10月,英国《泰晤士报》曾经刊登过一篇署名为《幻想者》的文章,里面提到清廷的小皇帝坐着马车在维多利亚道上行使,心中满是喜悦。这种梦想看来永远不能实现了。

事实上,不仅是留学成为梦想,皇帝改革小朝廷,驱逐太监等一系列改革都没有成功,溥仪想象自己结婚后可以亲临主政的意愿,在他人看来,只是幻想,他从来没有改变自己“历史的人质”的命运。

结婚是溥仪作为亲政的基础条件而接受的。1921年,皇帝准备大婚的消息传出来,根据溥佳回忆:“自从这个消息传出去后,我们家简直是门庭若市,前来送名门闺秀相片的人往来不绝,并且再三托我父亲,务必玉成其事。”沈阳的张作霖和大总统徐世昌都派人来提亲,因为满汉不通婚,所以被婉言谢绝了。

婚事的主导权最后落在端康太妃和敬懿太妃手里。根据爱新觉罗·根正的回忆,两位太妃的斗争自从隆裕太后死后就没有停止过。敬懿太妃是当年同治的妃子,一向受到慈禧的喜欢,一直不甘于居于隆裕之下,溥仪进宫后因为有入继同治、光绪两人的说法,所以她在慈禧死后的葬礼上就开始大闹,觉得自己是主子,而不该是奴才,可是隆裕毕竟名正言顺,她没有得逞。

在隆裕死后,她更不愿意服从端康太妃,也就是从前光绪的妃子瑾妃,瑾妃在哥哥的帮助下,靠贿赂袁世凯成为六宫之首端康太妃,不过她早已经不是当年受光绪和慈禧气的时候那个懦弱无为的妃子了,多年的宫廷生活使她有了强硬的手腕和斗争的经验,这就使她支持的婉容能够战胜敬懿太妃所支持的文绣而被立为妃子。

溥仪自己的回忆是在照片中选择了文绣,事实上,当时的溥仪觉得,谁是皇后并不重要,关键是他想要被人尊重的成人感,可是这种感觉很快挫败了,他选择的文绣因为是敬懿太妃所支持的,端康太妃觉得“不美,家中又贫寒,而她推荐的婉容长得美很多,家境又好”。要增加人选,改变选择结果,两位太妃各自拉拢王公亲贵,溥仪的几位叔叔各支持一方。载沣本来是有发言权的,可是他面对自己两兄弟和太妃们组成的各自派系时,他寡言少断的性格再次起作用,索性拖下去。8个月后,人选还在争执中。对立的僵局最后以端康太妃的获胜而解决,1922年2月,同时增补了若干人为候选人,16岁的溥仪仍然没什么脑子,在婉容照片上画了个圈。可是,另外几名老太妃又不干了,说文绣被圈过了,不能再嫁给平民,也得入宫为妃。这已经纯粹是为了和端康对着干了。不过当时舆论都以为,婉容的美貌和家世渊源确实更适合为后,结果打破了当初想法,选中了两个,一妃一后。

确定皇后之后,要给婉容家修缮住宅,因为太狭窄,于是购买了邻居家的若干宅第。这在以前根本不是事情,可是毕竟已经是民国时代,当时报纸纷纷报道皇室大兴土木,好像是侵占平民住宅,内务府赶紧和北京的报纸澄清,是购买而不是侵占。

接下来是经费,民国政府的优待费并不到位,现在声称是拨关税款10万元,其中2万元算是民国贺礼,但是这点钱是不够的。当时报刊报道,皇室已经议定需要至少40万元,民国不给,只能自己将内库的金盘、金碗,包括珍珠、珊瑚制品等历朝遗物41箱,送往汇丰银行押死。

按照满族风俗,夜间举行婚礼,庄士敦记载,举行婚礼的11月30日,当夜月光皎洁,天空无云,凌晨1时后,代表皇族权力的凤辇出宫迎接婉容,这也是凤辇在历史上的最后一次应用了,婚礼的仪仗亦民国亦清朝,宫灯和銮驾之外,穿插着若干穿民国礼服的武官,展示着近300年清朝统治的余晖。10年未下门闸的凄凉的东华门,一时间成为众人观礼的场所,挤得水泄不通。而前夜,文绣已经从另外一条更近的道路悄然入宫了。

尽管溥仪觉得在满是大红背景下浑身红衣的皇后婉容恍如一摊融化的红蜡,不过在随后接待各国公使和记者的见面会上,溥仪还是和婉容共同出现,并且表现非常得体,溥仪用英语答谢,并且用香槟祝酒,有位美国记者描述,“小皇帝”和他的新娘确实如人们所希望的那样,富有人情味,感情自然,迷住并且征服了他的朋友们。

他们无异常人的姿态显示着皇帝正式走向了外部的世界。接下来,溥仪和婉容的表现更加得体,在日本地震消息传来的时候,溥仪捐献了20箱清宫财物,这些财物送往日本后,因为昂贵而无法公开拍卖,最后由财阀收购捐献给了日本的博物馆和皇室,而婉容也不落后,看到报刊上的各地受灾消息,也积极捐款。

溥仪、婉容和文绣开始了他们的新生活,溥仪给她俩找了英语教师,三人在这时候只不过是十几岁的少男少女,彼此写诗,互相嘲弄和开玩笑,现在故宫文档中已经找到了不少当时他们的诗作。这大概是他们几人一生中最愉快的时光。

溥仪和婉容还喜爱看梅兰芳的戏,梅兰芳后来和许姬传回忆,他入宫为端康太妃祝寿演出的时候,先是看到了十几岁戴眼镜的少年溥仪,接着看到了十几岁很气派的丽人,梳着二把头,在庄严的场面里,随意走动,这就是刚嫁进宫的婉容了。

旧臣子的机心

在溥仪大婚的时候,不仅清廷王公贵族送了大量贺礼,大批民国的官员政客也送了大批礼物,包括总统黎元洪,他用了“赠”的名义;而前大总统,担任过清大傅职位的徐世昌只是用了“谨赠”的名义,广被指责,因为民国诸位政客都是用的“进”的名义送礼的,包括张作霖和吴佩孚,只有醇亲王才有资格随意地送给儿子一件缎马褂和两件缎衣料。

几个字的差别已经使现实情形反映无疑,主要是徐世昌,他曾经是小朝廷的希望之一。庄士敦写道:“徐世昌总是对他前君主的生活福利友善关心,我相信,假如时机合适并且名誉允许,他会高兴放弃自己的总统职务,拜倒在小皇帝的膝前。”

徐世昌经久不衰的地位使他一直受到小朝廷的热切联络,不过老谋深算的徐世昌更多是希望自己能够有合适的身份和溥仪联系。经过学者的研究,徐世昌是有将自己女儿嫁给溥仪的打算,这并不奇怪,袁世凯也动过这样的脑筋。在1917年,徐世昌曾经公开以复辟方案解决政局矛盾,他的理想是自己充当摄政王,辅助幼君溥仪管理朝政,并且让陆宗舆携带这一方案去日本寻求外交支持,可是日本当时不想支持溥仪复辟,方案只能作罢。

不过在徐世昌1918年当选民国总统后,仍然还是承认溥仪的尊贵地位,在小朝廷酒会上他宣布,他出山“不过为幼主摄政而已”。庄士敦的到来也有他的功劳,是他以民国总统的身份和英国使馆交涉,征求英国政府同意促成此事,一直到清室拒绝了他的女儿的婚事之约后,报纸上才刊登出两人不和的传闻。

这也是小朝廷开始挑剔徐世昌的落款有失尊崇的原因。不过庄士敦道:如果他写了“跪”、“进”等字,对于曾经的民国总统来说,对皇帝不是一种恭维,对民国反是一种侮辱。

所有人都各怀机心地对待溥仪,张作霖一直联络着溥仪,1920年初次直奉大战的时候,他不仅给溥仪进了人参,还表示要“拱卫王室”。段祺瑞虽然讨伐了复辟的张勋,不过迅速为溥仪开脱,觉得复辟纯粹是张勋的缘故,而和溥仪没有关系。在众多的曾经的清室旧臣,现在的掌权政要中,说到对溥仪的“忠诚”,可能还真是推动1917年复辟的张勋了。

张勋曾经向袁世凯和清廷宣誓效忠,不过当时普遍舆论说,张勋对袁世凯的效忠是有条件的,条件就是他要忠于清室,优待条件不变。这里面和他的出身有关,当时人普遍相信,他是以在1900年慈禧逃亡路上充当马夫而起家的,所以发誓要忠诚于清室。

袁世凯死后,他的两种效忠义务只剩了一种,于是在1917年的北京混乱阶段率领自己的3000辫子军来到了北京,庄士敦分析,他过于相信自己的军事力量,也过于相信在徐州公开或者私下表态者的支持,所以只带了那么点非主力来到北京。

当他解散了国会的时候,复辟派的人们齐聚北京,包括被称为“文圣”的康有为,他觉得自己和“武圣”张勋是国家的救星,7月初,帝制恢复。庄士敦觉得,北京居民对于恢复帝制的态度很明朗,家家户户第二天就挂起了龙旗,说明他们对于重建君主制的同情。事实上,温顺的北京市民总是准备着各种旗帜,这样可以避免各种麻烦,溥仪自己也听到了民间传闻,说要收藏好龙旗,因为过不了几天就成古董了。

复辟因为段祺瑞出动了军队而迅速告终,一架从未使用过的飞机飞到了紫禁城上空,张勋和他的大辫子部队迅速逃跑,张勋自己去了荷兰使馆,康有为去了美国使馆。庄士敦写道,张勋夸大了自己作为政治家的手腕,他愚蠢地以为自己很强大,可以独自享受复辟的声誉,事实上,曾经和他密谋过的众人是不能允许他独自把持皇帝的,可以证明这件事情的是,复辟的文件被带往巴黎,据说有82名有影响力的中国人赞成复辟。

关于皇帝本人的态度,当时的报纸上刊登的广泛流传的故事已经为他开脱了。上面说,张勋去求见皇帝,皇帝听说重登帝位就可以放弃所有功课,张勋宣传只有马背天子,没有读书天子。小皇帝很愉快地答应了张勋的请求。

不过更大的危机潜伏下来,人民开始思考,为什么民国了紫禁城里还要留一个皇帝?这不是留下来最大的辫子吗?

溥杰:亲密的兄弟

在漫长的宫中岁月里,溥仪的真心朋友非常稀少,弟弟溥杰就是其中一位。1916年,10岁的溥杰和母亲、祖母第一次进宫会亲,起因也是因为几位太妃间的斗争,她们想用会亲之机,拉拢溥仪。那是溥杰第一次见到溥仪。他在回忆中提到,当时他的头已经给几位太妃磕红肿了,见到皇帝哥哥的时候,他们还是跪在地上请安,当时祖母在哭泣,母亲也很茫然,他不敢去询问,不过还是觉得皇帝哥哥和他想象的头戴冠冕的威武形象完全不同,这不就是个穿马褂的小孩子吗。因为多年不见,双方都有些认生,不到10分钟后,就被带到体元殿吃饭,因为母亲吩咐不许自己拿吃的,所以那顿饭溥杰吃得很难受。

吃饭结束后,溥仪问溥杰平时玩耍什么,听说他也玩捉迷藏的游戏很高兴,几个孩子于是开始在养心殿捉迷藏,把窗帘都拉上后,大殿黑不透光,他和溥杰联合起来吓妹妹,很是小孩子脾气。不过小皇帝还是很快意识到自己的皇帝地位,尤其是看到溥杰穿的黄色衣袖,更是生气。溥杰说,自己多年一直叫溥仪“皇上”,溥仪则叫他溥杰,背后也是这种称呼,哪怕在战犯管理所也没改过,一直到改造结束后,他才叫溥仪“哥哥”,外人觉得很难想象。

从15岁开始,溥杰作为伴读开始出现在溥仪身边。溥杰觉得溥仪读书不如自己用功,不过两人都是年轻人,玩起来没有边,更何况还是在充满神秘感的宫殿之中,他们俩曾经找到过压在养心殿佛龛下面的乾隆皇帝的遗诏,内容是替自己的父亲雍正忏悔,说父亲残杀过自己的兄弟,乾隆是真心想忏悔这种罪孽。

溥杰和溥仪接受了共同的教育,他所想所闻,和溥仪一致,就是期待有一天能恢复帝业。庄士敦只说明了溥仪想去牛津读书的宿愿,其实兄弟二人都想去牛津还有一个原因,就是可以放弃民国优待,不再寄人篱下,也可以放开手恢复自己的祖宗基业。

溥杰想去英国还有一个原因,是觉得英国人度量大,印度就算是亡国了,王公贵族还保留了,这点就可以让人学习。溥仪和他想法一样,侍从李国雄回忆,当时溥仪很向往印度,还给自己的侍从们做了印度制服,当年泰戈尔访华,在宫里见了溥仪好几次,当时报纸上没有记录,事后大家从清宫照片上才知道两人见过面。

没有去英国的经费,于是筹款,对于皇帝和他的弟弟来说,这点上倒不用愁,每天溥杰下午回家就带走一大包东西,什么珍奇的书籍字画都有,包括王羲之父子的字、米芾的画等等,因为溥杰自己也爱书画,所以印象清晰,一年多拿出来2000多件书画精品,后来在天津卖掉了几十件。也有人开玩笑说,溥杰日后鉴别书画的能力,就是这个阶段练出来的。

东西运得差不多了,兄弟商量准备由荷兰公使帮助他们出国,因为他当年帮助过张勋。公使在溥杰的请求下居然答应了,表示自己可以把车停在神武门外,只要他们出了紫禁城,就可以逃走。庄士敦当时也不知道他们的计划,是后来由荷兰公使那里才听说的,不过他对于兄弟俩的逃亡并没有什么帮助,溥杰觉得他是怕溥仪真的出走,会使英国陷于不义状态。

兄弟俩在1923年2月25日准备出走,不过很快走漏了风声,紫禁城戒严,出走失败,广阔灿烂的世界就此关上了门。

兄弟俩的关系一直维持得很好,直到溥杰后来和日本华族议婚时候,溥仪不同意,双方才有了猜忌。

出宫

一直渴望的出宫居然是以出人意料的方式完成的。1924年11月5日,在枪炮的威胁下,溥仪仓促出宫,走出生活了16年的紫禁城。

侍从李国雄回忆的出宫极为狼狈,当天接近中午的时候,溥仪和鹿钟麟在头一辆车里,几名侍卫也跟着上了车,因为车内实在太挤,李国雄也把脚放在踏板上,半个身子在车外。一辆混乱的汽车就在无人知晓的情况下,经过南北通道从顺贞门出宫,十几分钟就到了醇亲王的北府。

事实上,在直奉战争开始的时候,溥仪和小朝廷的人们都意识到了气氛的变化,不断有人把消息传出来,说是冯玉祥准备逼宫。而清室与冯玉祥没有来往,双方无法打通门路,为了安全,小朝廷开过几次会议,可是也无计可施。最关键的还是溥仪的安全问题,11月2日,冯玉祥的部队占领了一直属于清宫的景山,一群群军队占在景山之上向宫内示威,而守卫紫禁城的护卫军已经解散,当时皇宫内,端康太妃的葬礼还没有举行,一些人穿着白色的丧服跑来跑去,更多人躲藏了起来。年轻的溥仪也身穿素服,内心忧伤,不过不是对于端康的死亡的感伤,而是对未来命运的担忧。

在正式行动的前夜,冯玉祥已经安排妥当,以摄政内阁为名修改了清室优待方案,即日请溥仪出宫,由鹿钟麟和李煜瀛、张壁共同执行。李煜瀛是故尚书李鸿藻之子,对清室却有深刻的仇恨,他在法国留学期间就参加了同盟会,当晚内阁争论,一定要杀掉溥仪。

当时还讨论过是带2000人进宫执行任务还是少带些人,鹿钟麟表示,只带20个人就够了。因为人越少越不会引发纠纷,外界的关注就会更少。

鹿钟麟带着20名士兵和40名警察昂然入宫,内务府总管绍英还一直在抗争,表示清室入关以来并无亏待百姓。鹿钟麟不听这一套,宣布了新的条例,最关键的一条,是即日溥仪必须出宫,景山上已经架设大炮,不出宫则予以攻击。给予的时间是总共3小时。

正在储秀宫和婉容一起吃苹果的溥仪未必心中没有准备,可是要离开这座生活了16年的紫禁城,还是很惊慌,嘴边的苹果也落在了地上。双方在一去一来中僵持了一段时间,最后给予的出宫时间是20分钟,鹿钟麟不断暗示,景山上就要开炮啦。

16点10分,溥仪离开了自己的紫禁城。按照1930年美国人维克披露的1924年冯玉祥的西山会议上的文件,冯玉祥当时策划将溥仪、曹琨全部处死,溥仪当时确实是有生命安危问题的。

当时最关心溥仪生命安危的,只有寥寥数人,除了亲属外,还有郑孝胥和庄士敦。郑孝胥一直在四处打听消息,打听办法,甚至在街头守候消息,而庄士敦早早带着载涛守候在神武门外,士兵们不允许他们进入,庄士敦拿出名片让士兵拿给长官去看。亲王载涛说:“我可以冒充你的仆人一起进去。”庄士敦感叹,如果不是身处绝望之境,高贵的亲王是不会提出这种要求的。

不过有什么办法呢?在1924年的中国,一个满洲皇族的身份和骄傲,已经不是能够引起重视之物了,他们的请求没有得到批准,城市开始流传皇上和太妃都已经被杀害的谣言,许多不认路又没出过宫的太监们一被驱逐出宫,就跳河自杀了。这比当年溥仪遣散太监更为轰动,不过人心并不齐整,有的太监见溥仪也被赶出了宫,想起了前两年太监被驱逐的旧事,高兴地嚷,这才是一报还一报呢。■(文 / 王恺) 历史中国近代史中国历史辛亥革命利益庄士敦宫廷爱新觉罗·载沣和硕醇亲王张勋清朝历史溥仪徐世昌太监伪满洲国陈宝琛婉容末代皇帝