德·巴盖的二进宫

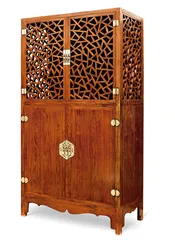

作者:李晶晶 ( 明末黄花梨冰绽纹柜 )

( 明末黄花梨冰绽纹柜 )

推开门,面带笑容的菲利普·德·巴盖先生(Philippe de Backer)出现在眼前:身着一身藏蓝色双排三粒扣样式的西服,上好的面料、合体的剪裁,每粒扣子都规矩地扣好。落座后,德·巴盖不像其他人舒服地松懈下来,他依旧腰部挺直,下颚微微上扬,双手搭于桌前,以微笑环视着周遭的陌生人。只有常面对谈判、训练有素的人会如此注意自己的举止。

或许这与菲利普·德·巴盖的职业有关,他是全球策略咨询顾问公司Bain & Company(贝恩公司)高级合伙人。这是一家成立于1973年的公司,办事处遍布全球41个主要城市,为全世界各行各业超过4400家跨国公司、私募基金和其他机构提供专业咨询。1993年,贝恩公司进入中国,是第一家在北京成立办事处的全球战略咨询公司。

菲利普·德·巴盖还有另一个身份,中国明式家具收藏家。这次他专程来北京,带来了70件家具,中国嘉德国际拍卖有限公司特意在恭王府嘉乐堂,为这些藏品举办了“读往会心——侣明室藏黄花梨家具展”。这些家具涵盖了桌案、椅凳、床榻、柜架、文玩等各个种类,展现了16、17世纪明代家具的风貌。这批家具曾先后在北京故宫、南京博物馆、法国巴黎吉美东方艺术博物馆展出。

1989年,德·巴盖在伦敦一个展览会上首次看到了不饰繁华,简约凝练的中国明式家具,当即被那种无穷变化的线条所打动,有了明确的收藏方向。其实,德·巴盖从18岁开始便已经收藏日本绘画,他对艺术的追求源于父母的欧洲家具收藏。“朋友说,如果你喜欢东方的艺术,那你一定会去收藏中国的艺术品。”在没有接触到明式家具前,德·巴盖收藏有中国的书法、绘画以及一些陪葬的陶俑、宋瓷,也收藏家具,但主要是19世纪的软木家具。德·巴盖当即向周围的朋友咨询,如果想要了解中国的明式黄花梨家具可以找谁?“朋友告诉我,全世界只有一个人了解这些,就是香港古董商伍嘉恩小姐。”此时德·巴盖回忆往事,看着一旁的伍嘉恩,会心地笑了。

伍嘉恩在香港嘉木堂装修的是一个纯白的空间,放着一些简洁的明式家具。伍嘉恩说:“一般参观者都会被它们震撼,所以我已经习惯人家一进来就给震住。菲利普第一次来的时候,反应和别人不同,他好像和每一件家具都在互动,跟它们说话。他特意找到我,说出他对每一件家具的感受,表示希望建立中国明式家具的收藏。”这次见面后,德·巴盖所有的家具都是从伍嘉恩手里购买。至今,收藏有100多件16~17世纪质地为黄花梨、紫檀的明式家具。

( 明末黄花梨仿竹材方凳成对 )

( 明末黄花梨仿竹材方凳成对 )

在德·巴盖看来,明代的家具传统中其实共存着两种不同风格,简洁朴素和华丽漆器及螺钿装饰。前者符合当时的文人士大夫品位,后者是应新兴附上阶层品位而生。他说:“吸引我的是前者具有流水般形制的自然风格,它们简约优雅的线条,总使我联想到宋代瓷器温润的外形和传统水墨画中空灵的笔触。这些奠定了我收藏的基调。我收藏的是这种简洁风格的明式家具,藏品的年代即使有至清初的,也是类似风格。”德·巴盖的藏品中,有几件为仿竹子的运用,或为一例。对中国士人来说,竹子代表刚正不阿、弯而不折、不畏寒瘠、四季常青。因此,时有黄花梨仿竹造型在家具中出现。

德·巴盖说,他的收藏初衷仅为个人喜好,并不是为了展出。但是2003年在巴黎吉美博物馆及同年巴塞尔的展览,吸引了不少国家的观众,也让德·巴盖有了不小的收获。当时欧洲鲜有如此规模的明式家具收藏,对于大多数观众而言都是第一次接触,他们普遍的反应是家具的款式如此“现代”,无法将它们与印象中的中国艺术联系起来。“十分有趣,我在数次展览中发现,众多不了解明式家具的西方观众,最初并不为那种令他自己倾倒的‘整体美感’所动,吸引并使他们惊奇的是明式家具的线条、造型及功能方面表现出来的‘现代感’。”德·巴盖介绍说,“16世纪欧洲的家具应该是后复兴主义时期,那个时候欧洲的家具主要是用橡木做的,色彩比较重,样式也非常不同,上面有很多雕刻,而且比较厚重。中国家具去了之后,轻巧优美的特点显现出来。最早一件中国家具是先到的西班牙,被西班牙菲利浦二世国王收藏。之后,明式家具的特点出现在英式家具里。”

( 明末黄花梨三弯腿方香几 )

( 明末黄花梨三弯腿方香几 )

德·巴盖又举了一个例子,法国观众尤其对某些款式感兴趣,如黄花梨三弯腿炕桌的弯腿设计曾被法国家具借鉴吸收,成为风靡一时的“爪形弯腿”(Cabriole Leg)。这个设计曾经出现在18世纪的法国家具上,他们一直认为这是本国的发明创造。除了“爪形弯腿”之外,他们一直熟知的来自18世纪法国风格的髹漆细木工艺传统,其实在本土化之前也是从中国进口的,这也是所谓的“中国风格”(Chinoiscrie)的由来,以典型的中国风景和人物为主题的作品。

髹漆细木工艺、“爪形弯腿”的广泛应用,可以看到法国曾经对中国风格多么喜爱,甚至将其发展为法国艺术的一部分。

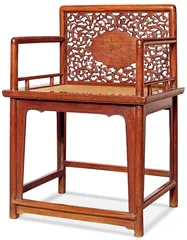

( 明末黄花梨透雕靠背玫瑰椅 )

( 明末黄花梨透雕靠背玫瑰椅 )

明式家具那种简约和富于流线型的风格最终影响了西方的现代设计。近现代如包豪斯(The Bauhaus)、艺术与手工艺运动(The Art & Crafts Movement)等设计师们均从明代的简约艺术传统中直接汲取了灵感。在德·巴盖看来,是因为这些设计师的目的是要打破西方因袭守旧的审美传统,寻求最有力的表达艺术本质的方法。艺术家们尽最大可能淘汰冗余,在艺术中追求精减,而这正是中国艺术中早已建立的原则。此时的明式家具已经传到西方,而它们身上那种简洁精确的风格,正是这些设计师们追求的最佳诠释——少即是多。同时,明式家具所表现的实用性也为他们所欣赏,并被拿来做他们理论的又一重要基础。

随着藏品不断增加,德·巴盖开始扩建房子以用来放置这些明式家具。在他看来,艺术是应该与之生活在一起的,而不应该被束之高阁,家具的实用性决定了它是一种“活的收藏”。德·巴盖萌生了“生活于明”的想法,于是通过伍嘉恩向中国明式家具研究大家王世襄先生推介收藏,并请王先生为藏品惠赐室名,于是有了“侣明室”的诞生。德·巴盖说:“‘侣’是伴侣的意思,可以解释我收藏的特点。这些家具对于我来说不是家里一个摆设、陈列,我熟悉每一件藏品,与它们朝夕相处。”

( 明末黄花梨折叠式炕桌 )

( 明末黄花梨折叠式炕桌 )

“事实上,家具不仅是‘活的收藏’,它也是中西方文化对比的一个很好的例证。”德·巴盖说。2006年,他带着70多件明式家具来到了北京,在故宫博物院的永寿宫展出“永恒的明式家具”。展览过程中,他发现中国观众会很自然地将家具的款式和相应的文化传统联系起来,很多观众会以苛刻的眼光欣赏眼前的一切,不厌其烦地审视家具的细部,直到发现诸如木纹特征、图案等精妙处才满意,而这恰恰是被欧洲观众所忽略的。德·巴盖是一位外国人,但他却在用心去接近中国的明式家具,从中感受文化带来的乐趣。

收藏家有两种:一类是以纯粹收藏为目的的收藏家,他们会去学习、研究,不在生前出售藏品以获得经济利益。另一类是现在最引人注目的以尤伦斯为代表的、以经济为目的的收藏家。在2006年北京故宫的这次展览中,曾有一家艺术类专业媒体向德·巴盖提问:他是否会像一些外国收藏家一样,通过在中国展览的方式提升知名度,以期在拍卖场获得厚利。德·巴盖的回答是坚决的:“我是一个收藏家,不是一个投机者,不是靠收藏品来做买卖的。最初买收藏品的时候,我是想这个东西能不能打动我,给我情感上的一些触动。无论国际市场还是中国市场,明式家具的价格上涨多少,不放在我考虑的主要方面。这些家具也不是为了拍卖和其他目的进行展出的,我们的主要目的是分享我的喜悦,分享明式家具对我情感的触动。”北京的展览结束后,德·巴盖带着他的家具回到了比利时,粉碎了一切谣传。

( 陈设在菲利普·德·巴盖家中的黄花梨束腰半桌 )

( 陈设在菲利普·德·巴盖家中的黄花梨束腰半桌 )

今年春天,德·巴盖又带着这70件家具来到北京展览。据悉,在展览结束后,将进行专场拍卖。或许德·巴盖有难以启齿的原因,改变了初衷,促成了这次藏品的释出。德·巴盖曾多次提到:深信每一件藏品展现在人们面前时所蕴含的价值,远远大于作为私人收藏的价值。因此,他崇尚的“不据有”的方式就是“最大限度地让人们欣赏到自己的收藏,并有所收获”。这也算是一种宿命吧。■

(实习记者谢济对本文亦有贡献)

( 菲利普·德·巴盖会客厅一角 )

( 菲利普·德·巴盖会客厅一角 )

(文 / 李晶晶) 降香明式家具文玩家具设计师艺术二进宫