他的作品就像是巨大的玩具

作者:曾焱西西里弗式的演出

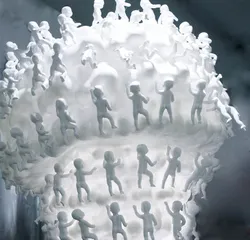

沿7级架梯爬上3米高的不锈钢圆柱体,从顶部往下俯看,赫然发现中间有五六百个小人也正在里面努力向上攀爬。这些雕像,或者说小人模型,从形式上来说并不特别,它们没有面目,被大量复制。在速度、光效作用下,小人经整齐划一的垂直向上运动组成了一个炫目的形式,看上去无休无止,却永不能登顶,一如西西里弗的巨石。

天花板上悬挂了一张直径12米的巨大的网,在红色亮光的照射下,几百个微小的骷髅不断爬向中心。这件作品本应像电扇一样旋转起来,但每个骷髅重约6两,加起来就有200多斤,由于安装前计算出现偏差,电机无法承载这么高的运转负荷。即便被迫静止,这件装置也不断让观众惊叹。

这是今日美术馆正在进行中的“许仲敏个展”。《梯》、《网》、《桥》、《罂粟》系列……展出了这位新媒体艺术家的10件新作。

许仲敏的机械装置汇合了装置、雕塑、影像和机器于一身,以直接的物质材料来传达抽象意义,比如轮回,用转瞬即逝的视觉片段构成一种持久甚至很可能被永恒保存的视觉记忆,这种观看体验的冲突形成了他作品强烈的张力和吸引。作品《楼》被分成8个“层面”,生命诞生于底部的死亡,攀升为盛开的花朵,继而被快速吐纳分离,变幻为形态不同的生命个体,最终在旋转上升中被吞噬,回复到死亡——攀升、吐纳、旋转、分离,这是许仲敏最常用来诠释作品的结构语言。《罂粟》系列他做了5件作品,想通过细微变化的媒介把生命的幻觉抽离出来。要找到对接这种感觉的制作材料很难,他最终发现了水晶,通透、迷幻、脆弱,在灯光下可以产生非常柔软的效果。罂粟壳他用了黑色的工业材料ABS板来做,层层叠叠,远看是盛放的花,近看是机械般的秩序和凝滞。正如凯特的评论:“对一种神秘性进行再创造是一个复杂而细致的过程,同时需要丰富多样的技术。许仲敏的作品包含了所有能够达到这一效果的必要元素:技巧、技术、过程以及最为重要的‘视觉’。”

( 许仲敏(下)的作品:《蛋形》系列 )

( 许仲敏(下)的作品:《蛋形》系列 )

于中国文化传统,许仲敏传递的视觉经验源自汉代就有的“走马灯”,一种利用光和运动在物体上产生视觉形象的古老游戏;于西方文化现象,他使用了“spectacle”一词中所包含的“视觉记忆经验”的含义。在《罂粟》里,生命体从死亡中倏忽诞生,翻一个跟头,又迅速无声息地湮没。“对于视觉,它是实在的存在,但同时它又是幻象,是另一个层面的世界。”许仲敏说。

英国的12年是序幕

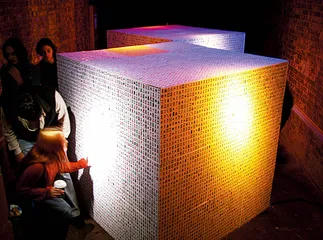

( 《麻将盒》; )

( 《麻将盒》; )

“个人经历对一个艺术家的创作来说太重要了,这意味着他做事的方式和看待世界的方式。”许仲敏跟我聊。他的叙述不善铺陈渲染,缺少细节,反而是这些年的作品更能诠释他从四川到北京、北京到伦敦,再从伦敦回归北京的艺术状态。

1987年从四川美院版画系毕业,许仲敏被分到老家绵阳的群众艺术馆,每天待着就能拿一份工资,特稳定,但也特别没有意思。1989年底他辞了职,跑到北京做自由艺术家。那不是一个好的时间点。轰轰隆隆的“八九现代艺术大展”刚过,由于外部环境变化,整个艺术圈正在一个沉闷的休眠状态,中国当代艺术也还没有什么机会在国际艺术界露脸。那几年许仲敏做版画,也画点油画,但大部分时间是和玩摇滚的朋友混在一起。他帮崔健设计舞台背景,得意之作是在纪念柏林墙拆除一周年的演唱会上做了一堵巨大的纸墙,请了很多艺术家来涂鸦,然后让崔健和他的乐队破墙而出。“当时自我感觉挺好,轻松,没有负累。”现在的许仲敏还剃一个光头,但已经消匿了当年“破墙”的凌厉,只是在今日美术馆里张挂的个展大海报上,他光头的造型还有几分90年代初的底色。

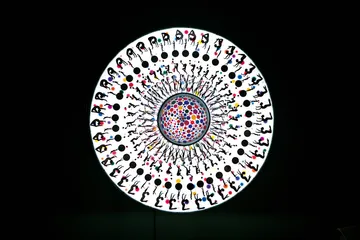

( 《时间轮No.1》 )

( 《时间轮No.1》 )

1992年,许仲敏移居英国。“现在回头看,去英国对我个人的创作其实是特别重要的一件事。”他在伦敦的12年,正是中国当代艺术由1993年威尼斯双年展开始而持续受到国际艺术界关注的时期,王广义、方力均、张晓刚等一批自由艺术家获得了前所未有的国际知名度。许仲敏每年会回一次国,但不“在场”,是一个时远时近的局外人。“英国文化里面有一种东西我接受了它,就是保持距离。从小到大一直在集体文化中,只有那12年是一个人,把自己看得更清楚。相比国内艺术界的热闹,我在伦敦好像有点偏远,但也是好事,没有一下子被卷进来,脚步慢一点,可以寻找更适合自己的方式。”

用许仲敏的话来说,到伦敦以后“看了不少好东西”,等到再有表达愿望,就感觉得找到一种新媒介,为自己的想法寻求更贴合的形式,不再局限于一个版画制作者的技术范畴。在机械装置之前,他尝试过录像、电影与行为。1995年,许仲敏用8毫米胶片拍了他第一个短片《牙》,展示他收集的从小孩到老人的牙齿,做展览时他把影像通过一个狭小的三角木盒投射到大尺幅的木板上,有点像是录像对版画的继承。《最幸福的一天》是另一个使用电影、幻灯片和投影技术制作的作品,主题和政治记忆相关,试图探究在个人观念和意识形态这两个矛盾体所形成的框架里,幸福到底是什么。如果放到当时中国当代艺术家的普遍语境里面,这个主题并不新鲜,但许仲敏尝试了一些新的电影与行为方式。比如他把一个电影投射在自己脸上,另一个投射到身后的背景上,在影片后半段将胶片刷黑,用刀刮刻,然后放映时观众看到一道道裂痕在他的脸部划过,把他割裂变形,令人惊悸的体验过程持续十几分钟。“那时候在我作品中自我体验的东西比较多一点。《1997面孔》是我在伦敦拍了100多个不同种族的人,然后投射到自己脸上,让他们的脸和我的脸重合。”

( 《罂粟No.2》 )

( 《罂粟No.2》 )

他在英国期间,正好是英国年轻艺术家——“YBA”达明安·赫斯特一代开始冒头的时候。作为外来的艺术家,他要坚持继续创作是一件艰难的事。许仲敏回忆,那些年他参加了很多展览,得了些“乱七八糟的奖”,包括美国波洛克基金会的几万美元奖金,所有这些对他都很重要,可以支撑他进行一段时间的创作。他在伦敦市中心找到一个工作室,离住处大约20分钟车程。空间很小,只有80多平方米,1998年开始实验机械装置后,做完一件作品基本就能把工作室塞满。制作机械装置是一个精细复杂的过程,要求具有特殊的设计和细致入微的技术实现,通常需要助手一起工作,但伦敦人工太贵,雇一个人差不多要100英镑一天,他没有那么多钱,只好从头到尾全部自己来,做成一件要花上几个月。好的方面,是在这个缓慢的过程中找到了平静的心态和重量感。“我在英国那些年获得的最重要的经验,是能意识到自己作品最好的品质应该在哪里,然后把握住。到伦敦一年后,我中间曾去巴黎待过一年,感觉巴黎的当代艺术缺少在伦敦能感受到的那种潜在冲击力,显得要轻很多,而伦敦比较重。”

也说不上内心笃定,许仲敏说,他只是相信走多少路,就看到多少东西,这是一件水到渠成的事情。“一个艺术家,其作品可能变换很多方式来呈现,但内心轨迹一定是延续的。”2004年回到北京后,他在国内完成的第一件机械装置作品就是《桥》,在西安展了。那是一座用钢丝晃晃悠悠悬吊在空中的水平雕塑,一纵队小人在桥上无休无止地行进,有方向而无目的,循环往复。通过机械和光束的设计,他让观者感觉到这是一支没有尽头的队伍以及永远不可能停止的行进。“我不想在作品里面传达对社会和文化的简单判断,我要的是对大的人类生存空间的感知。《桥》是一个时间符号,它和后面的《转山》系列、《蛋形》系列一样,实际上又回到我非常早期对生命本体的关注。80年代去藏区写生,藏传佛教对生死轮回的思考曾给我很特殊的体验。我们在很偏远的村落里,每天爬到山上,看朝圣者在山下沿着顺时针方向转啊转啊,转山的图景还有他们摇动手里转经筒的样子,一直都在心里。很多年过去了,在有了不同的经历后,早期这些体验突然和我又碰撞上了。”

( 《罂粟No.2》局部 )

( 《罂粟No.2》局部 )

他的作品里,于是总有那些绕着圈子,轮回地、宿命地、强迫式行走的人。他们有时是男人、女人,有时是婴儿,但更多时候被他做成了没有任何性征和面目的生命个体。2005年他做了装置《隧道》。这件作品没有具体的某个文化特征或者符号,他只是用三根金属管道在地上拼成稳定的三角形,外观相当冷静,却给人以巨大的压迫感。“我很少在作品中即时表达什么,并不具象。对于《桥》,我个人认为是在表达时间流逝的美感,过去、现在和未来的悲情。但德国一位朋友看后,想到的是40年代犹太人的命运。有人觉得《隧道》如外星来物,也有人用它来对应后现代社会一种结构:三个方向的隧道,里面都有小人在向前行进,但在中间它们本应交汇的地方,却怎么都走不到一起,总是错过或者逃避了。”

2006年,《转山》在作品中运用了同样的媒介、方法和形式,思考人类有关“前世”、“现世”和“来世”的轮回。许仲敏说他采取并设置了一部分如UFO一样的科学幻想小说的内容,运用光和电的特殊效果来创造一种未来感。

( 《隧道》 )

在这之前,中国艺术界没有多少人知道许仲敏的名字。但从《隧道》和《转山》展出后,他和他的作品开始被人认知并惊奇于其视觉幻觉的达成。

技艺

( 《云No.1》 )

( 《云No.1》 )

策展人黄笃说,许仲敏的观念源于两个文化传统:一个是受启于西藏传统仪式“转山”,一个是来自建筑师巴克明斯特·富勒(Buckminster Fuller)的网格球顶建筑。“这二者的结合在他早期的作品《转山》得到了充分体现。它的核心观念在于,一旦机器在声光电的效应下运动就马上流露出奇异的感官效果,机器也就没有了刻板和冰冷之感,而是转变成了充满情感、活力和绚丽的形象,它一方面暗喻的是一种自我解救的精神修行过程,另一方面则表现的是未来主义式的运动美。”

在伦敦,许仲敏第一次接触到富勒的网格球顶概念和作品。这种结构的球顶包括一个复杂的三角形网络,构成一个近似的球形表面。为了创作一个看上去非常近似于真正球体的形状,这个三角形网络必须弄得特别复杂。“富勒对我的影响,是他超出建筑本身的一种形式。所以我的作品不要直接描述一样东西或者一个观念,要的是消除了情节叙述后的心理体验。”这种体验最后结构为三重:他自己的,他试图传递给观看者的,观看者从机器装置的自身动态中过滤得到的。

( 《转山No.1》 )

( 《转山No.1》 )

当过程变得不那么轻而易举,这种技艺层面上的约束反而给了他自由的能力,可以提防在观念表达上过于轻巧和花哨。许仲敏说,他做这些机械装置,和早年做版画的方式其实很相似,“做版画的时候我从来没有画过草图,不管多么复杂的东西,想法总在瞬间发生,然后用一把刻刀来完成。做一张好版画很不容易,一点点刻,再用勺子一点点印出来,这是对人的手工制作能力的传统训练,手下得有功夫。这可能是我唯一感谢美院教育的地方。”在《罂粟》系列的制作过程中,许仲敏对技术的体验达到了极致。他用到最好的内雕技术,用极细的激光光束的顶端,在水晶面上轻轻点过,“那是多少万点里面的一点啊”。

他在北京顺义区的高丽营有个工作室,近2000平方米,“像一个小工厂”。他有20多个助手,和他们泡在工作室里面琢磨那些被人评价为“设计美学”和“技术美学”的精密机械设计和声光色的表现效果。回国前有很多设想,现在都被他放大实现了。在今日美术馆展出的这座新《桥》,长达12米,他和团队花了大约3个月时间,桥上有100多个树脂小人模型,他都亲手制作,虽然它们看上去面目一致,也没有任何表情,但每一个小雕塑的细节和质感,许仲敏都要做到自己能感受到的最完美的程度。这是他通过现实在对虚构做浪漫的实现。

坐在今日美术馆后面的咖啡馆里,许仲敏跟我聊起他小时候。他有个喜欢拍照的父亲,小时家里常有一整抽屉的120相机底片,7岁那年他突发奇想,有一天偷偷把那些底片都用醋泡白了,接成十几米长的胶片,画上画,再找两个轴卷起来,装进掏了洞的盒子里,然后把小朋友们请到澡堂子里去看他这土法上马的“小电影”。30多年后,他在伦敦完成的那些电影和行为短片,在北京最终得以放大实现的巨大的装置模型,何尝不是这些童年的手工游戏的趣味在延续——“无论从视觉还是感觉上,他的作品都像是一件巨大的玩具。”■

(文 / 曾焱) 作品玩具