世人只知欧文斯

作者:张斌 ( 96岁的加里巴迪 )

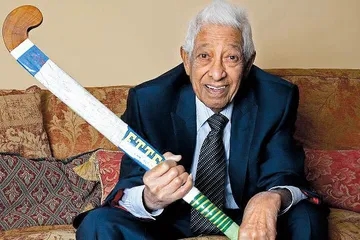

( 96岁的加里巴迪 )

最近两年,有多本关于1936年柏林奥运会的书相继出版,大多离不开“希特勒”这个关键词。其中一本与我们的常识最为接近,名叫《胜利——杰西·欧文斯与希特勒从未讲述的奥运故事》,《纽约时报》畅销书作家执笔。主人公自然是伟大的欧文斯,用黑色的闪电击碎了纳粹德国的人种优势论。

欧文斯的故事逻辑脉络清晰,不再新鲜了。作者并不满足于此,还想告诉我们更多。当年美国是否该抵制柏林奥运会曾引起巨大争议,最终靠投票才做出选择。最后报名期限来临的当口,美国奥委会迫于压力,将两名短跑运动员请出了代表团的行列,原因只是因为他们是犹太人。当然,作者还会提示我们,在跳远比赛中,欧文斯得到了德国运动员鲁茨·朗无私的帮助,才得以夺得金牌。

翻看这本小书,有很多熟悉或者陌生的名字映入眼帘,有些名字因为与金牌关联而被永远镌刻在柏林奥林匹克体育场的火炬台上。整整75年了,曾经参加那届奥运会的先辈们该是百岁老人了,还有多少人活在世上,他们还有多少故事要讲给我们?

历史总会以它独特的方式存留下来,柏林奥运会也是如此。伦敦东区,距离2012年奥运会核心区咫尺之地的一栋住宅里,人们发现了96岁的乔·加里巴迪。老人居然曾经是柏林奥运会的一员。那一年,21岁的他跟随祖国印度队夺得男子曲棍球金牌,一群有着棕色皮肤的汉子在决赛中以8∶1击败了纯种雅利安人组成的德国队,纳粹德国的宣传机器不禁哑然,印度小伙子和欧文斯一道完成了人类的反击。

印度在那个时代统治着曲棍球运动,柏林奥运会是他们连续第三次夺得奥运会此项金牌。与德国队的决赛居然有2.5万人到场观看,希特勒和戈林等待为德国队颁发金牌。赛前,印度队全体队员在休息室里面对教练亲手缝制的一面国旗宣誓,随即昂首登场。开场不久,印度队轻松将比分扩展为4∶0,虽然德国队长、三届十项全能全德冠军魏斯扳回一球,那也是印度队在柏林唯一的一个失球。全场观众包括希特勒在内都意识到这是一场完全没有获胜希望的比赛。趁着进球之后的欢腾,希特勒匆忙离场,他不想赛后为对手颁奖,留下戈林在现场应对。

在加里巴迪老人的记忆中,看台上的德国观众很是友好,大比分落败并没有让德国人对他们形成对立,反倒是在一起庆祝这块来之不易的银牌。赛后的颁奖仪式上,戈林也算是风度翩然,很友好地为印度队颁发了金牌,至今加里巴迪都认定戈林是决赛现场最友善的人。决赛前,天降大雨,场地湿滑,印度队队长查恩德索性按照家乡打球的习惯,赤脚登场,脱掉手套,在场上如鱼得水,一人攻入3球。据说,对这场决赛记忆深刻的希特勒,在奥运会闭幕式后举行的庆祝活动现场遇到查恩德时,特意询问印度队队长日常从事什么职业。当得知不过是普通一兵的时候,立刻许诺,只要愿意加入德国国籍参赛,可以授予上校军衔。查恩德礼貌地婉言谢绝了。

离开德国回国之前,印度队收到了来自德国队主教练的一封信,充分表达了对于印度队将曲棍球运动完美演绎的感佩之情,只可惜在那之后“二战”全面爆发,所有美好的东西被通通撕碎。怀揣着这封信,印度队队员们随同代表团以及众多王公贵族一道乘坐轮船踏上了漫漫归程。足足3个月时间,印度曲棍球队在欧洲进行了38场比赛,状态良好的加里巴迪只缺席了其中两场比赛。还记得,当年由中国国民政府派出的代表队也是一路漫漫回到家乡的,他们一路靠表演挣出盘缠。只是,现如今已经没有历史当事人向我们讲述那段历史钩沉了。

回到印度之后,加里巴迪成为一代球星,在左路异常勇猛。万分可惜的是,因为妻子两次难产,他被迫放弃了与国家队一道出征1948年伦敦和1952年赫尔辛基奥运会,失去了他本可以拥有的第二和第三块奥运金牌。

1956年,印度独立。加里巴迪因为惧怕自己的英印混血身份日后处境不利,因此毅然带领母亲、妻子和7个孩子逃离剧变前的印度,回到了生父的祖国英国,开始为铁路和邮政部门工作。其实,加里巴迪从未见过自己的生父,母亲目送作为海员的父亲离港之后,就此天涯永隔。带着家人离开印度,加里巴迪从未后悔过,他当年希望能给予孩子们的幸福如今都实现了。只是老人自离开祖国之后再也没有打过曲棍球,小时候他和印度多数孩子一样都是撅下树枝作为球杆开始这项运动的。加里巴迪的小儿子戈登后来随英国队夺得过曲棍球世锦赛冠军,老人将柏林奥运会决赛中使用的球杆作为最珍贵的礼物送给了儿子。

子孙满堂的加里巴迪希望明年自己能够去看看家门口的奥运会曲棍球比赛,作为地球上在世最年长的奥运会曲棍球金牌得主,他也希望自己几年后可以是最年长的奥运会金牌得主。如今,这一纪录被意大利人帕维西保持,这位百岁老人是1932年洛杉矶奥运会自行车赛冠军。■(文 / 张斌) 欧文斯世人杰西欧文斯曲棍球