掀起“贫穷艺术”那股浪

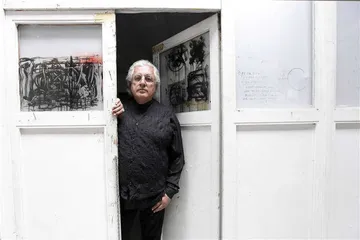

作者:薛芃 2010年6月,切兰特在艺术家Emilio Vedova的个展上

2010年6月,切兰特在艺术家Emilio Vedova的个展上

4月29日,意大利艺术史学家、批评家和策展人杰马诺·切兰特(Germano Celant)因新冠肺炎引发的并发症在米兰去世,享年80岁。他最为人熟知的身份是“贫穷艺术”(Arte Povera)的创立者,这是“二战”后短暂存在的一个艺术流派,却对之后观念艺术的发展影响深远。

在这个过程中,切兰特并不是一位直接的艺术家,而是扮演着旗帜的角色,他为这些有着相似想法和创作方法的艺术家找到他们在艺术史中的位置,对他们的作品进行阐释,给出一个确切的统一的概念,由此策划的展览成为欧洲当代艺术发展的重要节点。

如今再回看上世纪六七十年代的意大利前卫艺术,很多艺术家的名字已不再被记住,但切兰特却是一个跨不过去的人物。他始终活跃在当代艺术策展和评论的舞台,直到离世。

米开朗琪罗作品《破衫中的维纳斯》

米开朗琪罗作品《破衫中的维纳斯》

混乱60年代

如何打破艺术和现实生活之间的界线?一直以来,这都是艺术家们喜欢探索的命题。19世纪末当学院派古典艺术的光芒逐渐褪去,现代主义艺术成为主流,艺术家们更热衷于在现实生活中去寻找艺术。可找来找去,艺术并没有脱离传统的样式——绘画、雕塑——技术门槛始终存在。

直到杜尚把现实生活中的现成品直接拿来做艺术,这个界线才真正变得模糊,随之而来的,是源源不绝的疑问:这真的是艺术吗?为什么他可以成为艺术家,而我这么做就不是艺术家?这些东西好在哪里?只要有新的艺术带着强烈的反叛精神出现,这些问题都会被一次次重复提出。如果我们身处20世纪六七十年代的意大利,去看由杰马诺·切兰特组织的一系列“贫穷艺术”展览,也不免会生此疑问。但事实上,艺术这东西,看起来跟生活之间越来越没有壁垒,用着一样的材料、一样的工具,但其实,从来都离生活不太近。

1940年9月11日,切兰特出生在热那亚,父亲在这座港口城市做着进出口贸易的工作。后来切兰特考进热那亚大学学习艺术史,他当时一位很重要的老师是尤金尼奥·巴蒂斯蒂(Eugenio Battisti),这位是当时欧洲知名的艺术史学者,研究文艺复兴时期和巴洛克时期的绘画,而他最有名的著作叫《反文艺复兴》,倒不是说站在古典的对立面,而是跳出古典的光环再去看历史。巴蒂斯蒂一边研究古典,一边投身于热闹的当代艺术中,60年代他建立了热那亚的第一个当代艺术空间,举办展览,推出新人。切兰特自然也受到了影响。

1963年,翁贝托·艾柯(Umberto Eco)和巴蒂斯蒂一起,在热那亚创办了文化杂志《Marcatrè》,切兰特给他们做助理编辑。借着这本杂志,切兰特开始走出热那亚,到米兰、都灵、罗马这些当代艺术的重镇去,这时他认识了米开朗琪罗·皮斯托莱托(Michelangelo Pistoletto)——后来“贫穷艺术”中最有影响力的艺术家之一;还有一位艺术经销商,叫斯佩罗内(Gian Enzo Sperone),如今已是国际画廊界的元老。60年代斯佩罗内游走在欧洲和美国之间,当时的美国是安迪·沃霍尔的时代,这位经销商在美意之间经营艺术作品,架起一座桥梁。

切兰特也做着类似的事,只是他不算个商人,而是以展览和评论的方式让意大利人看到美国前卫艺术,也让美国人看到意大利的先锋艺术。行走在欧美之间,难免遭人诟病,切兰特后来聊起这段历史时说:“我在欧洲经常被指控为亲美人士,在美国则被指控为亲欧人士。”

1960年之后的十年,全球的艺术中心在纽约,底蕴深厚的欧洲仍有很多人投身其中。这十年是艺术爆炸的十年,却不像20世纪初“爆炸”得那样蓬勃,点燃的是绚烂的大烟火,毕加索、马蒂斯、达利……每一个人和他的流派都响声震天,60年代的欧洲艺术更像是一群人手持着的烟花,动静没那么大,每一束烟花的时间也没那么长,但总有人点燃,源源不断的,它们离地面更近一些,不需要仰望。

这个时候,艺术的新潮流很多,有坚持传统绘画的,追求现实,有追随美国抽象绘画浪潮的,有崇拜消费主义,将别克、可口可乐图腾化的,还有一味玩材料和形式的。有意思的是,很多流派都不知该给自己贴上怎样更夺目的标签,就在旧有的风格上加个“新”字——新现实主义、新达达、新具象。每个流派都想突破,都想在更迭迅速的新时代里站稳脚,但无一例外,这些团体或流派都没有坚持太长时间就解散了,或是很快的,自己就否定了自己。

“贫穷艺术”诞生在这样一个时代,是诸多艺术流派中的一支。“二战”之后,意大利经济有过短暂的繁荣,接着就陷入崩溃,意大利的艺术家们便开始反思现代生活与历史的关系,他们想从这个物欲横流的消费社会中逃出去,找到艺术更朴素的表达方式。切兰特就成为这场艺术运动的旗手,朴素的、反传统的、拉近艺术与生活之间距离的,他要推出这样一种新的艺术,于是找到了“贫穷艺术”。

“贫穷艺术”运动的艺术家库奈里斯与他的装置作品《无题》,2010年在伦敦Ambika P3画廊。在过去40年的艺术实践中,库奈里斯曾多次在仓库、货轮等工业空间进行展览,其作品也在探讨工业社会与生活的关系

“贫穷艺术”运动的艺术家库奈里斯与他的装置作品《无题》,2010年在伦敦Ambika P3画廊。在过去40年的艺术实践中,库奈里斯曾多次在仓库、货轮等工业空间进行展览,其作品也在探讨工业社会与生活的关系

不是真的贫穷

在那个环境中,切兰特的确是为了找概念而找概念的,他需要将这些有着相似理念的年轻艺术家聚到一起,形成更大的一股浪。切兰特受到波兰导演格洛托夫斯基(Jerzy Grotowski)“贫穷戏剧”概念的影响,“贫穷”自然不是指经济上的穷困,而是要弱化服装、化妆、灯光、道具,让戏剧找到演员与观众最本质的审美体验——回归到肢体表达上。

在切兰特的童年里,共产党工人和新法西斯主义者之间时常爆发小规模冲突,这些事就发生在身边,深深地嵌进了他的记忆中。因此,切兰特的艺术观念里,左翼工人阶级的影响很大,而这一观点在60年代的意大利艺术家中普遍存在,贫穷艺术想要打破艺术与生活阻隔的理念,便很快能得到这一波艺术家的共鸣。

究竟什么样的艺术称得上“贫穷”?1967年,切兰特在热那亚策划了第一场贫穷艺术的展览,展厅里没有那些华丽、丰富、所谓“美”的艺术,取而代之的是手扶推车、树枝、破布、报纸,和一些冷静克制的抽象画。生活中随处可见的东西被放进艺术作品里,它们甚至在生活中都极不起眼,被堆砌在展厅里,便成了与“断臂维纳斯”一样能称为艺术的东西,切兰特和他的艺术家伙伴们也想跳出绘画的束缚,延承现成品的理念,打破这一切之间的界线。

50多年前的这些举动,是非常前卫的。当美国艺术还沉浸在消费主义大潮中,意大利人更想坚守他们的人文性,而且摆脱绘画这种单一的形式——艺术是多样的,有无限可能的。

皮斯托莱托,切兰特早先结识的这位艺术家,便是“贫穷艺术”理念最好的传达者。1967年,他做了一件作品《破衫中的维纳斯》,搬来一个维纳斯的古典雕塑,在雕塑周围用废弃的二手衣物堆了座山,后来在一次采访中他说,这件作品的意图是“把过去的美丽和当今的苦难放在一起”。这个维纳斯,也只是皮斯托莱托在一座花园里发现的普通雕塑,一个廉价的工业复制品,他还想借此批判一下速食的消费主义。

另一位重要的人是库奈里斯(Jannis Kounellis),他大概是第一位把动物带到展厅里作为作品的艺术家。1969年,库奈里斯牵来12匹马,拴在画廊里维持数日,他想借此对纯粹艺术的不断商业化进行控诉。后来不少艺术家,有名的像是达明·赫斯特、卡特兰都把动物搬进过美术馆,多多少少是受了库奈里斯的启发。

在首展之前不久,切兰特在著名艺术杂志《Flash Art》里发表了一篇文章,算得上是贫穷艺术这个集体的宣言。标题起得就很有侵略性,叫“游击战斗笔记”,这时切兰特只有27岁。他说,“艺术家不再是被剥削者的行列,而是游击战士,能够选择自己的战场,他们有机动性、出其不意击打的优势”。听起来像是某种起义,充满攻击性。在切兰特的推动下,这波艺术家掀起了意大利当代艺术的一个小高潮。但他们也并没有要与美国艺术抗衡的意思,只是各自想做出点不一样的东西来。

在贫穷艺术出现前的十几年中,意大利的艺术小团体层出不穷,如今看来多半都被艺术史遗忘了,但却是意大利当代艺术的源头。直到切兰特这一波人的出现,他们成为更大的一股力量,反叛与变革的方式也更直接。贫穷艺术能被历史记住,不仅因为反叛,更是因为给同时代艺术家打开了一扇新的大门,影响着之后艺术的发展。

“最大限度地减少符号,使事物还原到其自身原型中去”,反对精致的艺术潮流,回到粗糙的、原始的、自然的状态里,贫穷艺术的这些主张直到今天仍有人在奉行着。

“策展人是最好的吸血鬼”

2019年,切兰特在卡塔尔和中国香港做了两场美国街头艺术家KAWS的展览,这跟他之前那些严肃批判性质的展览很不一样,充满娱乐性。时过境迁,他的展览也成了人们喜爱的“打卡圣地”,观众终于不用再绞尽脑汁地去想“艺术是什么”这个永恒的难题。不过他还是被业内人士泼了冷水,另一位意大利策展人弗朗切斯科·波南米(Francesco Bonami)讽刺切兰特说,他做这样的展览,就像是超级巨星齐达内去踢B级联赛。

与KAWS的合作成了切兰特策展的终曲,没能在具有娱乐精神的商业性展览中继续探寻下去。这样的展览,在切兰特年轻的时候,恐怕从未想过。

贫穷艺术的势头持续了几年,1971年,切兰特将重心转向艺术批评和艺术史,并将关注点从意大利艺术转向整个欧美的艺术实践。他维持了近20年独立策展人和批评家的身份,直到1988年进入美国的古根海姆博物馆担任策展人,切兰特开始与机构进行合作,更重要的是,他开始长期定居美国,置身在艺术的核心城市。

切兰特在纽约的公寓位于第12街与第4大道交叉处,离波南米住得很近,另一位意大利当代艺术的重要人物卡特兰(Maurizio Cattelan)也在以北的几个街区处。这些在纽约的意大利艺术人,都已是全球艺术圈的宠儿,他们的视野和野心也早期脱离地域的束缚。这几个意大利人,都是看起来玩世不恭,从年轻时反叛到年老,但他们做艺术,是职业精神至上的,严谨而勤奋,他们深知自己在艺术生产链中所处的位置,这并不是一个随心所欲的角色。

在公众面前,切兰特一直穿得像个冷酷的摇滚歌手,常是一身黑衣,尤其爱穿皮衣。他的家里很少摆放艺术品,一个年轻的策展人说他去参观切兰特家里时,切兰特自豪地指着墙上一张布鲁斯·瑙曼(Bruce Nauman)的作品说,这是他唯一的艺术品,也是唯一花钱买的艺术品,虽然价值很高,但买进的价格却不太高。他家最多的是藏书,切兰特说他拥有8万册藏书,光存书的储藏室就有好几个。切兰特将这些书都编了目。

晚期的切兰特,一直活跃在当代艺术的舞台上。从1993年开始,他成为Prada艺术基金会的艺术总监,策划了超过40个大型展览和项目,一直工作到去世。大概与KAWS展览同时间,切兰特策划了库奈里斯的回顾展,展出1959年到2015年期间创作的60多件作品,来纪念这位曾经共同缔造了贫穷艺术的战友。

“策展人是最好的吸血鬼,”切兰特在2014年多伦多的一次演讲中开玩笑说。在策展工作上,切兰特有着“自以为是的贪婪和绝对权威的风格”,因此受人敬畏,也难免引来说三道四。进入2000年以后,他开始接触大型商业性艺术展,他在古根海姆做了一场盛大的乔治·阿玛尼设计展,展览由设计师买单,绚烂而华丽,时尚与品牌的元素让整个展览显得格外高级。不曾想,这样一位倡导朴素的贫穷艺术的策展人,也终是陷入了消费主义之中。

但朴素与华丽的策展方向不冲突,虽然受到时尚品牌的青睐,与他所做的严肃展览相比,这些仍不是他工作的重点。在整个职业生涯中,他经常为意大利艺术而战,捍卫着旗手的地位。2018年,切兰特完成了最后一个超大型展览,名为“Post Zang Tumb Tuuum”,Zang Tumb Tuuum是“一战”期间意大利未来主义艺术家诗歌里出现的一个怪诞的词,切兰特用这个展览回溯了意大利从“一战”后到“二战”时期的艺术历程,他想探讨政治是如何塑造出艺术的,在保守战争摧残的年代,艺术真的能摆脱战争而独立存在吗?对于一个出生于“二战”期间的意大利人来说,战争或许是永远不能逃避的命题。 贫穷艺术切兰特艺术南非兰特意大利生活美术文化