从“爱之夏”到“火人节”

作者:袁越

1967年夏天被历史学家称为“爱之夏”(Summer of Love),因为那年夏天的旧金山爆发了一场声势浩大的嬉皮士运动,“爱”是那场运动的口号,故得此名。今年是“爱之夏”50周年纪念,我特意选在盛夏的8月来到旧金山,寻找当年那场运动的遗迹。

和高速发展的中国城市不同,美国很多大城市的街景已经有很多年都没怎么变过了,旧金山即是如此。市内著名的旅游景点唐人街、九曲花街和北滩都没有太大变化,当年嬉皮士聚集的“海特区”更是保留了原来的样子,几家著名的嬉皮商店仍在营业,就连卖的东西也和当年差不多。唯一不同的是,居住在这里的居民成分发生了很大变化。

“老嬉皮士们都搬走了,他们可付不起3000美元一个月的房租。”一位正在美景公园(Buena Vista Park)里遛狗的中年人对我说,“如今只有极少数有历史价值的老房子被划为古董建筑,房租没怎么涨,里面还住着几个老嬉皮士,其他老房子全都变成在附近高科技公司上班的年轻白领们的公寓了。”

这个美景公园其实就是旧金山市中心的一座小山包,紧挨着当年嬉皮士聚居地海特区。旧金山市政府将其保护了起来,成了当地居民休闲放松的地方。不远处还有一个更大的公园,这就是著名的金门公园。公园呈长方形,几乎横跨整座城市一半的距离,和曼哈顿岛上的中央公园有异曲同工之妙。这两座著名的城市公园内部都没有太多人工景观,保留了很多野趣,住在这两座城市的居民们只要稍微走几步就可以置身于乡野之中,和大自然保持联系。

我从旧金山市中心出发,沿着公园内的一条步道一路向西,一直走到了太平洋海岸。途中经过了一个赛马场,我去的那天没有比赛,只有几个年轻人在玩山地自行车。这些孩子恐怕不会知道,这个地方在半个世纪前曾经发生过一件惊天动地的大事件,由此揭开了“爱之夏”的序幕。

人类大聚会

1967年1月14日,天气意外地非常炎热。就在今天金门公园赛马场的这块草坪上,聚集了2.5万名各式各样的人。草坪的一角搭了个临时舞台,有几支乐队在表演,但大部分人根本不在意远处舞台上发生的事情,他们要么和周围新认识的陌生人聊天,要么和心爱的恋人一起窃窃私语,要么干脆什么也不干,就躺在草地上晒太阳。

草坪周围挤满了来自世界各地的媒体记者,他们都想借此机会来旧金山看看传说中的嬉皮士都长什么样。组织这次活动的是一家名为《神谕》(Oracle)的旧金山嬉皮报纸,他们把这次活动称为“人类大聚会”(Human Be-In)。也有人称之为“部落大聚会”(A Gathering of Tribes),因为这家报纸把当时活跃在旧金山湾区的各类地下组织都请来了,组织者想看看不同政治观点的人能否聚在一起当面交流。

事实证明,答案是肯定的。2.5万个不同背景的人毫无缘由地聚在了一起,现场几乎看不到穿制服的警察,可人们全都彬彬有礼,气氛祥和,没有发生哪怕一丁点小摩擦。这个结果却让在场的记者们失望了,他们本来是打算来看热闹的,因为在他们熟悉的世界里,这么多不相干的人聚在一起,不是参加政党集会就是为了观看某个明星的演出。可眼前这个人类大聚会却看不出任何目的,大家似乎就是来这里坐一会儿,和陌生人唠唠家常,仅此而已。

记者们没有想到的是,这种情况对于当地居民来说早已司空见惯了,因为旧金山是美国西海岸最古老的港口城市,19世纪中期开始的淘金热吸引了来自世界各地的梦想家和冒险家来旧金山碰运气,复杂的文化背景使得这里没有一种宗教或者价值观能够主宰一切,居民们必须学会理解和宽容。

和旧金山遥相呼应的是位于美国东海岸的港口城市纽约,那座城市同样是移民众多,民族成分复杂的“小联合国”,各种文化的充分交流使得新思想得以不断涌现,并在相对宽松的气氛里发展壮大,这就是为什么美国历史上大多数新的文化现象都诞生在这两座城市的原因。

进入20世纪后,旧金山市中心也像纽约的曼哈顿那样慢慢发展起一个高楼林立的商业区。但和曼哈顿不同的是,这个商业区的西边保留了大量维多利亚式老建筑,尤其是以海特和阿什伯里(Haight-Ashbury)这两条街的交会处为中心的这片“海特区”,几乎全是这种两到三层的独门独院的小楼。这种维多利亚小洋楼原本是设计给一户家庭使用的,里面有许多不同大小的房间,后来阴差阳错变成了廉租房,吸引了大批学生和低收入者来此租住,各种不同背景的人因为共用一个出口和厨房而不得不经常打交道,大家很快就亲如兄弟姐妹。又因为楼与楼之间距离非常近,邻里之间也相处融洽。就这样,大家齐心协力把整个海特区变成了一个大公社,旧金山的嬉皮士运动就是在这种和谐和宽容的气氛中慢慢发展壮大起来的。

“爱之夏”虽然只维持了一个夏天,但旧金山的这种和谐和宽容的精神却一直保留了下来。1986年夏至这天,一个名叫拉里·哈维(Larry Harvey)的旧金山居民和二十几个朋友来到金门大桥下面的贝克海滩(Baker Beach),当众焚烧了一座两米多高的人形木偶。哈维此举的动机不详,有人说是因为失恋,也有人说是为了艺术,但更多的人相信,这件事和当年的“人类大聚会”一样,并没有什么值得一提的所谓“意义”,就是一帮人闲着没事干,觉得好玩而已。

旧金山不但宽容了这个疯狂的举动,而且允许他们第二年又来烧了一次。这一次的到场人数扩大到了80人,人形木偶也变成了一座6米多高的巨无霸。第三年夏至那天,哈维居然召集了200人来参加活动。他为此制作了一个将近10米高的人形木偶,取名“火人”(Burning Man)。到了第四年,玩出兴致来的哈维又做了一个12米高的“火人”,可惜这么大的东西运输困难,途中把一条腿摔断了,因此1989年的那个人形木偶是跪着被烧掉的。

也许是因为参加的人越来越多,或者是因为“火人”越做越大,旧金山警察局终于下了禁令,只允许哈维在海滩上举行仪式,不再允许当场烧火人了。于是,1990年的“火人节”举办了两次,先是在贝克海滩上举行了个仪式,吸引了800个疯子到场狂欢,然后哈维把木偶运到内华达州的一处名叫“黑石”(Black Rock)的沙漠,在那里将其烧掉了,现场只有90人目睹了烧火人的全过程。

从此,这个每年一度的烧火人仪式便改在黑石沙漠里举行,参与人数逐年增加,今年一共来了7万人。大家都喜欢称其为“火人节”,但其实这并不是一个节日,而是一个现代版的“人类大聚会”。简单说,这就是一群志同道合的陌生人每年去沙漠里共同生活一个星期,彼此分享一切,没有任何禁忌,每个人都可以做自己想做的事情,展示自己最得意的艺术才华,一个星期后所有人员和物资都尽数撤走,绝不留下任何痕迹。

2017年8月底,我和几位来自中国的小伙伴专程飞到美国,和来自世界各地的7万个“疯子”一道,合力上演了一场新时代的“人类大聚会”。

嬉皮导师和魔幻巴士

虽然主题是爱与宽容,但1967年的那次“人类大聚会”的主办方还是请了几位名人来压场子,其中一个身穿印度长袍的眼镜男最引人注目,他就是垮掉派元老之一的诗人艾伦·金斯堡。

金斯堡是个同性恋,有一阵子他疯狂地爱上了那个跟凯鲁亚克一起游遍美国的尼尔·卡萨迪,后者正是小说《在路上》的主人公迪恩·莫里亚蒂(Dean Moriarty)的原型。卡萨迪是个双性恋,当时正和自己的第二任妻子卡罗琳住在旧金山南边的圣何塞。金斯堡一时冲动,从纽约开车到加州去找卡萨迪幽会,被卡罗琳抓了个现行。气愤的卡罗琳二话不说把金斯堡从床上拉起来塞进车里,一路开到旧金山,扔给他20块钱后把他丢在了那里。没想到这次“旅行”竟成了金斯堡一生的转折点,他很快发现旧金山的垮掉派运动不但开展得如火如荼,而且还有了自己的根据地——一家名叫“城市之光”(City Lights)的平装书店。失恋的他正有一肚子话要说,便提笔写下了那首著名的长诗《嚎叫》(Howl),并在书店主办的一次诗歌朗诵会上当众念了一遍。那次诗朗诵被认为是垮掉派的第一次集体亮相,同时也标志着垮掉派运动的核心从发源地纽约转移到了旧金山。

那天被请来压场子的另一位名人是一个身穿白袍的中年人,一副仙风道骨的模样,他就是美国著名的致幻剂导师,哈佛大学前心理学客座教授蒂莫西·利里(Timothy Leary)。他对一种名为LSD的致幻剂尤其感兴趣,甚至不顾校方的反对,招募了一批哈佛大学的学生担任志愿者,在他们身上研究LSD对人类精神状态的影响。

LSD全名叫作“麦角酸二乙酰胺”,是瑞士化学家艾伯特·霍夫曼(Albert Hofmann)在1938年发现的。这玩意儿又名酸剂(Acid),但它其实无色无味,药效却又十分强烈,只需几微克就能让人产生强烈的幻觉,仿佛周围的一切物体都活了起来,随着声音的变化发出波浪般绚丽的色彩。更妙的是,LSD没有生理成瘾性,服药者很快就会恢复正常,不留一点痕迹。

美国中央情报局(CIA)一直对LSD很感兴趣,出钱资助斯坦福大学附属医院下设的精神病研究所对其进行研究。一个名叫肯·凯西(Ken Kesey)的年轻作家应征去当志愿者,几个星期的临床试验显然给凯西留下了深刻印象,两个月后他以清洁工的身份再次进入那家研究所,偷了很多LSD出来。他一边吃药一边观察医院里的精神病人,LSD帮助他进入了病人的内心世界,并启发他构思了一个关于精神病院的故事。

1962年,凯西创作的小说《飞越疯人院》(One Flew Over the Cuckoo's Nest)在美国出版,赢得评论界和读者的一致好评。根据这本小说改编的同名电影还获得了奥斯卡最佳影片、最佳导演、最佳男女主角和最佳电影剧本这五项最重要的奖项,这是一项前无古人后无来者的成就。上世纪80年代中国高校的录像厅经常播放这部影片,宣传语上称“该片揭露了资本主义社会医疗制度的黑暗和腐败”。这个说法有误导性,这其实是个寓言故事,那家精神病院代表的是传统的主流社会,尼克尔森扮演的男主人公代表所有那些试图打破世俗世界清规戒律的垮掉派们,而那个酋长所代表的传统文化则是人类文明的希望所在。

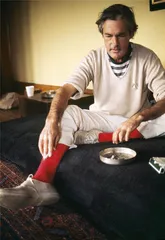

凯西用卖书所得的版税在旧金山以南约一百公里处的一个名叫拉宏达(La Honda)的山区买了幢独门独院的房子,把它变成了旧金山湾区垮掉派们开LSD派对的大本营。他还买来一辆1939年产的老式校车,在车身上涂满彩色花纹,车内配齐了一套乐器,车顶上则安装了无数个扩音喇叭,能够把车内的声音传出去。卡萨迪毛遂自荐担任了这辆“迷幻巴士”的司机,载着凯西和他的朋友们从旧金山一路开到了波士顿。这群人自称“快乐的捣蛋鬼”(Merry Pranksters),他们要去波士顿找利里,说服他加入他们的阵营。

当时利里已经因为私自拿学生做实验而被哈佛大学开除了,一位东海岸富商接纳了他,让他在一座庄园里继续研究致幻剂对神经系统的影响。但在凯西看来,这帮人成天打坐修炼,写实验笔记,简直就是一群刻板的老学究。他要把利里解放出来,大家齐心协力推广LSD。

这场不同风格的思想碰撞最终以凯西获胜而告终。利里在“捣蛋鬼”们的启发下突然开了窍,脱下西装换上长袍,摇身一变成了美国人民的精神导师。聪明的利里很会利用媒体,他知道一句响亮口号的力量要远大于长篇大论。那天面对台下2.5万名听众,利里喊出了一句极有号召力的口号:审视内心,关注社会,退出世俗(Turn On,Tune In,Drop Out)。他后来在一本自传中解释说:“审视内心”的意思是解放自己的感觉器官,审视内心世界,体会不同层次的知觉意识;“关注社会”的意思是关注周围的一切,让自己的意识与周遭环境相互和谐;“退出世俗”的意思是不再依靠外力,相信自己头脑中蕴藏的力量,依靠这股力量达到快乐的顶点。

美国的青少年们通过广播电视听到了利里的这句话,可他们并没有意识到这三个短语背后还有那么多学问,他们只听出了两个意思:吸毒和逃避。其实他们当中的很多人早就这样做了,但从一个前哈佛大学教授嘴里说出来,感觉立刻就不一样了。

“火人节”的创始人哈维显然也从利里那里领教了口号的力量,他为“火人节”制定了十项基本原则,即无条件接纳(Radical Inclusion)、互赠(Gifting)、去商品化(Decommodification)、极端独立(Radical Self-reliance)、极致的自我表达(Radical Self-expression)、社区精神(Communal Effort)、社会责任(Civic Responsibility)、不留痕迹(Leaving No Trace)、参与(Participation)和直接性(Immediacy)。

据“火人节”的另一位创始人哈蕾·杜布瓦(Harley Dubois)介绍,哈维最早只想出了九条原则,最后一条是为了凑整数而加上的,但后来却成了杜布瓦本人的最爱,因为这条原则道出了“火人节”的本质:只有亲身体验过才能明白它到底是个什么东西。

从传播学的角度讲,哈维的这个“火人节十项原则”规定得太具体了,比利里的那句口号啰嗦多了,一点也不利于传播。但也正因为如此,“火人节”得以保持了最初的状态,这么多年来一直没有偏离哈维当初的设想。相比之下,嬉皮士运动却因为缺乏管理而变得面目全非,很快就进行不下去了。

虽然运动进行不下去了,但梦想还在。哈维本质上就是个老嬉皮士,他想用自己的方式进行一次乌托邦实验,看看嬉皮士精神在新的时代里能否变为现实。事实证明这项实验取得了非凡的成功,就连遥远的中国都有了很多支持者。美国发达的公路网和方便的租车服务让我们这群从中国来的“火人”(Burner,火人节对所有参与者的共同称谓)很方便地租到了一辆房车,买到了七天沙漠生活所需的全部生活资料。我自告奋勇担任了司机,驾驶着这辆塞满物资的房车从旧金山湾区出发,一路开到了黑石沙漠。

到达时已是傍晚,我们跟随车流开上了一条尘土飞扬的小路,路上的浮土有十几厘米厚,像面粉般细软的尘埃颗粒从紧闭的窗缝中溜进来,很快就把大家的呼吸道填满了。小伙伴们纷纷取出早已准备好的口罩戴上,但还是有人忍不住咳嗽起来,“火人节”的第一个挑战就这样突如其来地降临到大家身上。

酸剂挑战和迷幻摇滚

早年的旧金山嬉皮士运动是有门槛的,参加者必须首先通过一个“酸剂挑战”(Acid Test)才能正式加入。第一次挑战发生在1965年12月4日,那天恰逢“滚石乐队”在圣何塞开演唱会,演出结束后凯西带领一群“快乐的捣蛋鬼”在散场的人群中散发传单,上面有一行醒目的大字:“你敢来参加酸剂挑战吗?”

那天晚上凯西在一处借来的空地上举行了第一次公开的LSD派对,他把LSD混在饮料中免费发放给来宾,很多年轻人生平第一次尝到了这种致幻剂的厉害,为后来在旧金山发生的许多震惊世界的事件埋下伏笔。要知道,这些人此前只吸过大麻,那是一种较温和的毒品,药效远不如LSD。

在凯西看来,LSD药效强烈,又不容易控制,一旦服用就别无选择地进入长时间迷幻状态,因此服用者没法再像以前蹭别人几口大麻烟那么简单了,必须动真格的。为此他给这个活动取名“酸剂挑战”,一来通过挑战的办法吸引青少年来参加,二来也警告他们对待LSD必须格外认真,三来可以通过这种方式筛选出一批真心嬉皮的年轻人,保证了这项运动的纯洁性。事实证明这个门槛设立得很有必要,老嬉皮士们后来回忆说,真正的旧金山嬉皮士运动开始于1965年的酸剂挑战,结束于1967年的人类大聚会,从那以后这项运动就变成了没有门槛的群众运动,质量每况愈下。

为那次酸剂挑战提供LSD的是一个名叫奥古斯塔·奥斯利·斯坦利三世(Augustus Owsley Stanley Ⅲ)的怪人,此人年轻时曾经在美国空军服役,退伍后消失了一段时间,谁也不知道他去了哪里。1960年初他重出江湖,搭上了一个加州大学伯克利分校化学系的女大学生,两人租了间公寓潜心研究,终于琢磨出了人工合成LSD的方法,用这个方法制造出的LSD比CIA拿到的样品还纯。

这个故事听着耳熟吧?没错,这个斯坦利就是美剧《绝命毒师》的原型。和剧中那个为了治病而被迫制毒的主人公“老白”一样,斯坦利也不是那种绝对意义上的“坏人”。他入行的原因不是为了钱,而是为了推广LSD,他对LSD有一种宗教般的狂热,相信这东西能把坏人变成好人。他给自己生产的LSD定价2美元一剂,从不涨价,而且他免费散发的比卖出去的还多。正是因为他的存在,LSD这才终于成为一种大众商品,普通人在大街上就可以买到。作为唯一的LSD供应商,斯坦利在旧金山享有崇高的地位,人们都叫他“旧金山市名誉市长”。

为那次酸剂挑战派对担任伴奏的是一支名叫“巫师”的乐队,乐队主唱兼主音吉他手杰里·加西亚(Jerry Garcia)原本是一名乡村音乐爱好者,可自从他参加了一次凯西在拉宏达举办的LSD派对之后,音乐风格就完全变了。加西亚发现,进入迷幻状态的人最想干的事就是不停地舞蹈,这样的人是听不进乡谣的,他们需要的是节奏强烈曲调复杂的“助嗨”音乐,于是乐队改名“感恩而死”(The Grateful Dead),摇身一变成了一支擅长即兴演奏的摇滚乐队,专门为湾区的各类LSD派对提供伴舞服务。

从此,一种崭新的音乐形式——迷幻摇滚诞生了。当年的旧金山涌现出一大批迷幻摇滚乐队,其中比较重要的除了“感恩而死”乐队外,还有“杰斐逊飞机”(Jefferson Airplane)、“江湖骗子”(The Charlatans)和“大兄弟和控股公司”(Big Brother and the Holding Company)等,后者的主唱詹尼斯·乔普林(Janis Joplin),后来离开乐队单飞,取得了更大的成就。

毒品和音乐是嬉皮士运动的两个最重要的助推器,两者之间有着非常紧密的联系。比如斯坦利同时也是“感恩而死”乐队背后的金主,他不但为那些派对提供了大量免费LSD,还花钱请高人为乐队制造了一套当时全世界最好的舞台音响,音量极大却又不失真,长时间听也不伤耳朵。斯坦利还为乐队制造了很多新型的效果器,有时乐队成员自己也“高”得没法演奏乐器了,就让效果器发出各种怪声,居然很受听众的欢迎。

“感恩而死”乐队扩展了流行音乐的定义,从此流行音乐不再只是那种有旋律重和声的三分钟歌曲了,而可以是一段长达一个小时的即兴演奏,服用了LSD的听众反而会觉得后者更好,因为他们可以在这种音乐中彻底放飞自己。

这两个嬉皮士运动的助推器同样出现在了“火人节”上,只不过一个在明处,另一个在暗处。在暗处的当然是毒品,像LSD这样的强力致幻剂在美国仍然属于违禁品,名义上是不准使用的。大麻虽然已被内华达州政府解禁了,但黑石沙漠归联邦政府管辖,在这里吸大麻依然是非法的。不过据我观察,“火人节”现场仍然有很多人在偷偷抽大麻,也有少数人在使用更加厉害的毒品,巡警们对此都是睁一只眼闭一只眼,只要别太嚣张就没人管。

在明处的自然是音乐。“火人节”现场能看到几十辆打扮得花枝招展的“花车”(Art Car),挂在车厢外的喇叭中传出的无一例外都是迷幻电子舞曲。此外还有一些固定的锐舞舞台,同样是以电子舞曲为主。这类音乐本质上和当年的迷幻摇滚是一样的,都是为迷幻剂服务的,不同的是当年需要乐队现场演奏,现在则是DJ打碟,音响效果比当年的迷幻摇滚好太多了,成本却大大下降了。

往大里说,“火人节”其实就是旧金山和圣何塞共同创造的一个新世界,本质上就是用硅谷的现代科技重新演绎海特区的嬉皮精神,两者的目标是一样的,区别只是手段不同而已,这就是为什么“火人节”现场能看到很多来自脸书和谷歌等高科技公司的员工。硅谷代替了海特区,成为了新时代的嬉皮士大本营。

从菲尔莫到蒙特利

当年的旧金山不但有垮掉派诗歌和迷幻摇滚,还有很多其他艺术形式也在这座包容一切的城市里生根发芽。比如漫画家罗伯特·克拉姆(Robert Crumb)创作的“仔普系列”(Zap Comix)风格独特,对后来的漫画风格影响极大。

戏剧艺术也在这座城市发扬光大,“旧金山街头剧团”(S.F.Mime Troupe)就是其中的佼佼者。这个剧团由一群思想激进的年轻人组成,专门在大街上表演讽刺戏剧,类似大家熟悉的街头活报剧《放下你的鞭子》。剧团成员们会像打游击一样突然出现在一处街角,用自己朴素逼真的表演讽刺某种现象,宣传革命思想。观众不知他们在表演,经常会以为那是真的。最后,恍然大悟的观众在不知不觉中受了教育。

这个剧团的经理人名叫比尔·格雷厄姆(Bill Graham),专门负责剧团的财务管理。其实剧团根本没什么钱可管,因为他们的演出没法收门票,只能靠演完后摆出来的捐款箱收些小钱,因此剧团成员都是些很有理想的穷光蛋。

这不是偶然的。事实上,一直到1965年之前,旧金山的商业气氛还是很淡的,不但看戏不要钱,甚至那些迷幻摇滚乐队的演出也是不要钱的。像“感恩而死”这样的乐队经常会在他们居住的海特区举办街头免费音乐会,任何人都可以来听。“杰斐逊飞机”则在一家小酒吧担任驻场乐队,歌迷们只要买一杯啤酒就可以看到他们的演出了。

可惜好景不长,唱片公司岂能放过这块肥肉,前文提到的那些乐队很快就被大唱片公司签了下来,乐队成员摇身一变成了明星。与此同时,格雷厄姆也开始蠢蠢欲动了。他本来就不是一个坚定的嬉皮士,一直在等待发财的机会。摇滚乐队的走红让他看到了商机,于是他租下了一幢破旧的老式舞厅“菲尔莫礼堂”(Fillmore Auditorium),将其改造成一家收费的迷幻摇滚演出场所,吸引了很多迷幻摇滚乐队登台献艺。

平心而论,商业的介入大大提高了这些乐队的音乐水准,为后人留下了好几张优秀的唱片。但是,商业化宣传扩大了听众范围,很多此前对嬉皮士没有概念的普通人也被吸引了过来,这场运动逐渐开始变味了。

这场商业化浪潮在1967年6月达到了高潮。著名的“爸爸妈妈”乐队主唱约翰·菲利普斯(John Phillips)决定在旧金山南部的一座小镇蒙特利举办一个摇滚音乐节,借此机会把这批旧金山迷幻摇滚乐队介绍给全世界。为了吸引更多的歌迷,曾经写出过《加州梦》(California Dreaming)的菲利普斯专门创作了一首宣传音乐节的广告歌,这就是大家耳熟能详的《旧金山》。

虽然只有七个星期的准备时间,蒙特利音乐节还是取得了意想不到的成功,无论是音乐水准还是后勤保障都达到了极高的水准,让到场的五万余名音乐爱好者大呼过瘾。音乐节结束后,很多意犹未尽的歌迷们不想就这么离开加州,于是他们听从《旧金山》这首歌的召唤,头戴鲜花来到了距离蒙特利不到一小时车程的旧金山,打算在那座宽容的城市度过一个充满爱的夏天,“爱之夏”就是这么开始的。

精明的格雷厄姆很快嗅到了商机,他居然把“爱之夏”这个名称注册成了商标。也许从这一刻开始,嬉皮士运动便注定了失败的命运。

回想起来,蒙特利音乐节是音乐史上的第一个大型户外摇滚音乐节,它创造的模式一直沿用至今,成为日后所有大型音乐节的模板。“火人节”虽然算不上是纯粹的音乐节,但它的组织形式、露营方式和志愿者制度等等一系列规章制度几乎全都沿袭了当年的做法,凡是参加过音乐节的人都很容易适应。

当然了,“火人节”和普通音乐节还是有很多不同之处的,主要体现在以下三个方面。

首先,音乐只是“火人节”的一个次要元素,艺术才是“黑石城”的主角。从空中俯瞰,这座每年只存在八天的沙漠之城很像是一把张开的扇子,扇面部分是外围居住区,中间则是一个直径约2.5公里的中心广场(Playa),来自世界各地的艺术家们会把自己的装置作品放在这个广场展示给大家看。因为中心广场的面积实在是太大了,很多人选择骑自行车参观,否则根本看不完,这些艺术装置和穿梭其间的自行车构成了“火人节”最经典的场景。

夜晚的中心广场尤其热闹,很多艺术品都有夜灯照明,还有不少作品本身就是喷火装置,它们是“火人节”的主角。再加上几十辆响着电子乐的五彩花车,以及成千上万辆用荧光棒装饰起来的自行车,大家合力把黑石沙漠变成了一个五彩缤纷的儿童乐园。

值得一提的是,艺术并不是从一开始就是“火人节”的主题。据杜布瓦介绍,上世纪90年代的“火人节”曾经迷失过一段时间,被美国媒体描述成一个公开的毒品和性爱派对,几乎就要办不下去了。2001年组委会决定转型,把艺术确立为“火人节”的新主题,这才让“火人节”重获新生。

“从前人们常说,社会决定艺术,一个古代社会的好坏可以用它的艺术水平来衡量。”杜布瓦在“火人节”举办的一次讲座上对听众们说,“但我们认为,这个规律是可以倒过来的,艺术完全可以反过来影响社会,一群好的艺术家有能力让这个社会变得更好。”

其次,音乐节的主角是各种明星,但来参加“火人节”的艺术家们大都没有名气。而且他们的作品,无论是艺术装置还是花车,主题也大都是人类共同关心的话题,比如爱与恨、宽容与和解、历史与未来等等,缺乏民族特征。我在现场看到好几辆用金属管组装起来的汽车,未来感扑面而来。当它们咆哮着开进沙漠时,看起来像极了电影《疯狂的麦克斯:狂暴之路》(Mad Max:Fury Road)中的场景。

不过有一个例外,那就是台湾艺术家制造的一辆花车。这辆车的主体部分是一个用竹子做的佛祖,张开的大手似乎在说:无论是谁也逃不出我的掌心。即便如此创作者仍然担心观众看不出来,还在车上挂了两串红灯笼。后来我遇到了这辆车的设计者,台湾著名唱片设计师萧青阳,他承认之所以设计成这个样子,就是为了获得大陆、港澳地区、台湾地区所有华人的认可。

还有一个细节很有意思:虽然“火人”们来自五湖四海,但营地里很少看到国旗,只有中国台湾、韩国、日本和新加坡等少数几个国家和地区的营地上飘着各自的旗帜,打老远就能看到。

第三,如今绝大部分音乐节的商业气氛都很浓厚,不但票价高昂,场地内也会有很多出售高价食品和纪念品的摊贩,但“火人节”现场几乎看不到任何商业行为,所有的演出和活动项目都是免费的。全场只有组委会安排的一个卖咖啡和茶的地方是收钱的,其余所有的饮食和纪念品需求全都依靠“火人”们的自由交换来解决。

当然“火人节”本身是卖票的,但原价并不贵,只是因为需求太过强烈,票价被票贩子们炒高了。“火人节”的组织者原本成立了一家公司负责运营,但从2014年开始改为非营利组织,门票钱被用于支付场地租金、流动厕所和安保,以及火人木偶和庙宇的建造。组委会甚至还为黑石沙漠的环境影响评估付出了100万美元的费用,这些钱当然也会从门票里出。

所有来“火人节”展示作品的艺术家们也都是自费的,无论是花车还是装置艺术,其制作费用也大都是个人所出,或者通过众筹等方式筹集。以前很多装置艺术品都会在“火人节”结束后被当场烧掉,如今这么做的艺术家不多了,因为很多作品都是用不易燃的材料制造的,造价不菲,艺术家们会在结束后将其运走,放到其他地方继续展出。

在这个方面,台湾的那个佛祖花车又是一个例外。据萧青阳介绍,制造花车的费用有很大一部分是台湾“行政院”下属的一个艺术基金会支付的,属于政府行为。不过呢,迄今为止整个大中华地区也只有这一件艺术品参展,也算是填补了空白吧。

总之,今天的“火人节”就是一个全世界艺术爱好者相互展示才华的场所,而且无论是展示还是观赏都是自发的行为,不涉及金钱交易,这就保证了整个过程的纯洁性,让所有参加者在这一个星期的时间里忘掉一切世俗烦恼,专注于欣赏艺术之美。

据说随着科技的进步,尤其是人工智能的兴起,将来的人类不再需要工作了。那么,不工作的人到底干点啥好呢?答案也许就是艺术。从这个意义上说,“火人节”其实就是关于人类未来的一次预演,是嬉皮精神的又一次尝试。

挖掘者们的两次游行

1966年12月17日,旧金山的海特街上突然出现了一列游行队伍,打头的是几个身穿黑衣的妇女,她们边走边哼唱肖邦的《葬礼进行曲》,身后跟着三个戴着头巾的人,每人手里举着一个竹竿,上面绑着纸糊的美元符号。再后边是一副黑色的棺材,抬棺材的六个人头上都套着巨大的动物面具,棺材后面有一群人边走边向围观的人群散发哨子、笛子和棒棒糖等小东西。一时间,哨声、笛声和人们的欢呼声交相辉映,好不热闹。到了傍晚,这群人又开始向群众散发小镜子,并鼓励他们爬上屋顶,把夕阳反射到大街上。与此同时,一群妇女开始在房顶上朗诵诗歌,街道上几千名群众也开始跟着朗诵。整个街区变成了一个巨大的舞台,所有参加者都成了演员,就连闻讯赶来的警察们也都包括在内。

这群人自称“挖掘者”(Diggers),他们把这次活动命名为“金钱的死亡和自由的诞生”(The Death of Money and the Birth of Free)。他们告诉大家,私有财产是一切恶行的根源,要想改变现状,一切必须免费。

这些人原是“旧金山街头剧团”的成员,因不满格雷厄姆的商业运作而退出来,成立了这个松散的组织。“挖掘者”这个名字起源于17世纪中叶的英国,当时的英国国王制定法律允许地主随意圈地,把无人认领的公共土地划为己有。1649年,二十几个贫穷的农民在杰拉德·温斯坦利(Gerrard Winstanley)的带领下成立了一个抗议组织。温斯坦利认为金钱和私有财产是人类所有的罪恶来源,只有放弃私有制并共享财富才能消除贫困和战争。于是他们开始在废弃的土地上挖土开荒,种植庄稼,并自己动手盖房屋,在里面过着公社式的生活。公社里人人平等,一切财产按需分配。他们崇尚非暴力,当政府派警察前来驱赶他们时,“挖掘者”们拒绝做任何抵抗,因此这个乌托邦式的组织只维持了不到一年就被迫解散了。温斯坦利后来写了一系列文章,阐述自己的理想,后来他被包括社会主义者、共产主义者以及无政府主义者在内的许多激进人士视为鼻祖。

旧金山“挖掘者”们全盘继承了老“挖掘者”的思想,而且说到做到。早在1966年秋天他们就开始在海特区附近的草坪上免费分发食物,任何人都可以来领。这些食物有些来自商店的捐献,更多的是来自“绝命毒师”斯坦利的慷慨捐赠。他们每天下午提供一顿饭,一直持续了一年,许多嬉皮士就是靠着这顿饭才没有饿死。他们还经常组织“感恩而死”等乐队在草坪上举行免费音乐会,为嬉皮士们提供娱乐。后来又发展到免费提供钱和大麻,甚至还在海特区开了一家免费商店,提供衣服、被褥等生活必需品。当越来越多青少年涌入旧金山后,他们免费为这些人提供住宿,并开设了第一家免费诊所。

媒体都把他们看作一个宗教慈善机构,其实是大错特错。“挖掘者”们所做的一切都不要求任何回报,他们要让所有人都可以不必遵从这个社会所制定的游戏规则而生存下去,从而把注意力集中到更有意义的事情上,并使人们的精神从中得到升华。为了维持供给,他们开始自己烘制不经加工的全麦面包,人们把它叫作“挖掘者面包”。他们还完善了扎染技术,自己设计制作T恤衫。后来这两样东西都在美国流行开来,成为人们回归自然的一种标志。

但是,像“挖掘者”这样的理想主义者在任何社会都是少数,他们的做法也是不可持续的。随着涌入旧金山的年轻人越来越多,食品越来越不够吃了,他们只好去商店里偷,结果自然不太美妙。很快衣服和住宿也不够了,大家只能裹着毯子露宿街头,那段时间旧金山大街上到处都是衣衫褴褛、浑身散发着臭味的年轻人,以至于旧金山嬉皮士报纸《神谕》上登了篇文章,嘱咐那些来这里朝圣的年轻人:“如果你要来旧金山,不仅要在头上插满鲜花,而且别忘了带上食物、毯子、换洗衣服、钱……”

更糟糕的是,来旧金山朝圣的可不都是天真无邪的年轻人,还有很多心怀鬼胎的人。于是,LSD和大麻很快就让位于能让人迅速上瘾的硬毒品海洛因,“平等博爱”的口号也变成了性侵的借口,受害者几乎都是涉世未深的年轻女孩。那段时间“挖掘者”们开设的免费诊所每天都会接待大批怀孕的少女和吸毒过量的瘾君子,“爱之夏”变成了“噩梦之都”。

与此同时,旧金山当地居民开始抱怨这些外来人口带来了麻烦,嬉皮士和当地黑人居民之间的冲突不断升级,打架斗殴事件频频发生,后来还发生了几起强奸杀人案,更是弄得人心惶惶,许多商店关门大吉,大街上堆满垃圾没人清理,巡逻警察穿上了防暴制服,海特区逐渐变成了一个贫民窟、一个大众媒体早就“预料”到了的人间地狱。

1967年10月6日,“挖掘者”们在海特街举行了第二次抬棺大游行,这一次棺材里面放的是嬉皮士们常用的物品,包括念珠、头巾和地下报纸等。他们把这次活动叫作“大众媒体忠实的儿子——嬉皮士之死”(The death of the hippie,devoted son of the mass media)。和第一次抬棺游行时的盛况相比,这一次围观的人很少。嬉皮士们死得如此彻底,大家甚至连葬礼都懒得参加了。

为什么“爱之夏”只维持了一个夏天,“火人节”却能持续地办下去呢?只要在露营区住几天就会明白其中的道理了。这地方本是一个鸟不拉屎的沙漠,只要稍微有点风,空气中就弥漫着细密的沙尘,皮肤上永远沾着一层灰,再怎么洗也洗不掉。风力稍微大一点就会演变成沙尘暴,大白天也会伸手不见五指,宛如世界末日。

更糟糕的是,这里的沙尘是碱性的,对皮肤的腐蚀性很强,时间长了会让人很难受,更不用说其对呼吸道的影响了。可是,“火人节”刚开始那几天我还看到有人戴口罩,但很快大家就把口罩扔了,不能一天24小时总戴着口罩生活啊,太不方便了。

除了空气质量差之外,这里的气候条件也不怎么好。黑石沙漠的海拔超过1200米,紫外线强烈,稍不注意很容易晒伤,可涂防晒霜的话又会粘上更多的灰尘,真是个两难的选择。这里白天的气温非常高,光膀子都嫌热,到了晚上却又很冷,没有厚的羽绒睡袋根本熬不过去,体质不好的人很容易生病。

还有,这里距离文明世界非常远,必须一次把所有东西都带齐,否则没地方补货。幸亏我们的领队之前来过一次,有经验,因此饮用水带了很多,没有出现缺水的情况。不过洗澡肯定是不够的,因此我们一个星期都没有洗澡,只能用湿纸巾擦擦身体。

食物方面我们准备充分,倒是没有挨饿,但因为房车的冰箱不给力,带去的蔬菜很快就坏掉了,最后几天只能靠面包、香肠和方便面度日。

总之,黑石沙漠几乎可以说是地球上最不适合人类居住的地方,即使像我们这样准备得如此充分,也吃了不少苦。从生活条件上来说,“火人节”绝对不是一个节日,而更像是一次忆苦思甜的修行。茫茫沙漠就像是当年的那个酸剂挑战,大大提高了准入门槛,挡住了不少诚意不足的伪嬉皮士,让“火人节”永远不会被那些心术不正的人所占领。

当然了,露营区内也有人在偷偷吸毒,传说中的“性爱帐篷”也是存在的。抛开两者的是非不谈,性和毒品并不是“火人节”的主流,只是被无聊媒体放大了。事实上,露营区还有很多不同类型的主题营地,比如日本茶道、红酒品尝、越南咖啡、爵士欣赏、诗歌朗诵和环保讲座等等,不但质量很高,而且全部免费。还有一些营地的主题则有些“另类”,比如有个营地专门给人洗脚,参加者既可以是被服务的一方,也可以成为服务者。还有个营地是免费替人印制T恤衫图案,不过这可不是普通图案,而是把自己的屁股或者胸部的轮廓印上去,这种服务就只有“火人节”才能提供了。我还看到一个专门提供洗澡服务的营地,但是你必须有勇气脱光了爬到车顶才能享受到这个免费服务。

说到裸体,“火人节”上确实有很多人大白天不穿衣服走来走去。一开始还有人大惊小怪,但没过几天大家就都习以为常了。在我看来,“火人节”上的裸体已经没有多少性的意味了,而更像是幼儿园小朋友的任性,有一种赤条条来去无牵挂的潇洒。

在“火人节”上交朋友很容易,几乎所有的营地都是敞开的,任何人走累了都可以进去歇个脚,顺便讨碗水喝。在这里,人和人之间的关系变得非常简单,不再有人在乎你平时到底是干什么的,挣多少钱,有没有买房子,大家只会看你这个人好不好看,是否有趣,或者有没有好故事可以分享。换句话说,“火人节”改变了“人”的定义,所有那些外在的光环在这里都是没有意义的。

但是,这种状态在当今社会显然是无法持久的。虽然“火人节”用高门槛筛选出一帮志同道合的现代嬉皮士,但也只能把这个乌托邦之梦维持一个星期而已。

尾声

“火人节”的第一个高潮出现在周六,竖立在广场正中间的那个木制火人将在这天的晚上被烧掉。那天下午的时候就有人去广场占位子了,大家都想离得近一点,但事实证明这是多余的,因为当大火烧起来之后,方圆几公里之内都能感觉到那股热浪。

整个烧火人的过程持续了好几个小时,组委会先是安排了一个多小时的舞蹈表演,风格近乎部落巫师的显灵仪式。然后是持续了数分钟的焰火表演,全场观众的热情在礼花的爆炸声中被点燃了。之后便是烧火人。由于今年的主题是“激进的仪式”(Radical Ritual),主办方为了模仿古代的祭祀仪式,在火人的头顶加盖了一个类似庙宇的建筑物,导致大火一直烧了一个小时才终于熄灭。观众们在整个过程中都表现得极度亢奋,大家在震耳欲聋的电子乐伴奏下又唱又跳,开了一个史上最疯狂的大派对。

就在大家疯狂庆祝的时候,有个人冲进了火堆,被当场烧死了。据说“火人节”每年都有人试图冲进火堆自杀,因此主办方在火人周围安排了两道人体屏障。今年这位自杀者冲了两次都没有冲进去,但因为烧火的时间太长,人墙放松了警惕,这才让他得偿所愿。

亲眼目睹有人自杀,无论如何不是个好事情。但如果你当时也在现场的话,应该可以理解这人的心情。烧火人的过程太像宗教仪式了,肯定会有人希望借此机会结束自己不那么令人满意的生活,在大火中重获新生。

很多没有参加过“火人节”的朋友都会对这把火感到疑惑,为什么要把这么好的东西烧掉呢?但如果你来过一次就会明白,这才是最好的结束方式,甚至可以说是唯一的选择。大家在这一个星期里过的是一种完全超现实的生活,只有一把火将所有东西全数烧光,才能把大家从幻想中拉回现实。

周日是“火人节”的最后一天,这天晚上的重头戏是烧庙。“火人节”有个传统,在距离露营区最远的一个地方修建一座庙,供大家寄托哀思。在这七天的时间里,很多人都会把某个已经去世的亲朋好友的照片或者纪念品放在庙里,然后在最后一天目睹好友的灵魂随着火焰升入天国。

烧庙的那天,组委会没有安排任何庆祝活动,大家围坐在庙前,静静地看着它被大火吞噬。现场除了火焰的噼啪声,以及偶尔传来的几声呜咽,听不到任何声音,和周六晚上的喧闹形成了鲜明的对比。

这是个绝佳的安排,组委会似乎在告诉我们,不管将来人的定义如何改变,有一点是永远不会变的,那就是感情。嬉皮士们可以打破一切清规戒律,但感情是永远存在的,这是一切艺术形式的原动力,也是人和机器的唯一区别。 黑石花车迷幻摇滚嬉皮士火人节旧金山