一起去逛动物园

作者:丘濂 对于动物园爱好者来说,即使是万物萧瑟的冬天,也不失为一个逛动物园的好季节。

对于动物园爱好者来说,即使是万物萧瑟的冬天,也不失为一个逛动物园的好季节。我和卢路约在北京动物园见面。卢路的主业和动物园行业并不沾边,逛动物园完全是业余爱好,却也通过自学以及不断和内部人士交流,达到了相当“专业”的程度。他平时会在动物园带一些自然教育的活动,还有一本关于动物园的书即将出版。曾经我和他微信上请教过应该几点钟去动物园的问题。按照他的建议,踩着7点半北京动物园的开园时间走进大门,第一次领略到长臂猿清晨的引吭高歌,了解了“两岸猿声啼不住”是种怎样的情景。我对这一次和他一起实地逛动物园,充满了期待。

我们进门后一路向东再向北,经过等待观看“西直门三太子”萌兰的队伍,也经过换好一身火红冬毛的赤狐,目的地是熊山。“也许能看到冬眠的棕熊。”卢路说。

熊山是北京动物园最好的场馆之一。曾几何时,这里也采用一种苏联专家设计的“坑式”展览方式,它的设计逻辑源自于狩猎陷阱,表现的是人们对危险的恐惧和一种捕获猛兽、征服自然的自豪感。熊在里面要不断遭受观众俯视的目光和无休止的投喂。2012年8月开始,一位微博名叫“北京动物园爱好者”的网友每天都发一条呼唤熊山改造的倡议并@北京动物园官方微博,终于促成了2013年开始的熊山改造,让它成为当时国内理念领先的展区。改造完成后,北京动物园的一位设计师还将原来熊山笼舍的老锁送给了这位网友,为了替熊表示感谢。新的熊山改俯视为平视,有树木和花草作为掩映,除了大的观赏玻璃外,还开了几处小窗,让人有了一种在野外偷窥熊在做什么的感觉。

就是在这样的新环境下,棕熊开始冬眠了。“冬眠是一种自然行为。动物园里的动物如果表现出这样的自然行为,就说明它的福利还不错。它处于很放松的状态,既不用操心冬眠后醒来有什么危险,也不用担心找不到食物。”卢路从一扇窗口给我指向棕熊冬眠的位置——那是一截敞开的水泥管子,上面有饲养员摆放的枯木,前面还堆着落叶,有一定的遮蔽视线和帮助保温的效果。“开始放置这个管子可能只是想起到遮风避雨的效果,没想到熊觉得这个位置还不错,就成了冬眠固定的地方。”

也许是这一天温度还不够冷,棕熊仍然在外面活动,而冬眠可能随着温度下降,随时发生。为了不至于让我失望,卢路给我看他以前拍到的素材——一只棕熊正在里面睁着惺忪的睡眼看着观众。“其实棕熊冬眠和大家想象的不一样。它中间是会醒的,尤其阳光好的时候,我拿望远镜看到它眼睛是睁着的,有时候还会出去晃荡一圈再回去继续睡。”如果说在装备上和普通游客看上去有什么不一样,那要属卢路脖子上佩戴着的望远镜。他只要逛动物园就会戴望远镜,来辅助观看细节。熊真实的冬眠状态,在野外基本不可能看到,在这里就能看得清清楚楚,他很珍惜这样的机会。 卢路告诉我,其实在动物园,一年四季都有不同的看点:春天是观看动物求偶的季节,尤其可以去雉鸡展区、孔雀展区看看雉科特有的迷人舞步;夏天动物园的观感最好,就算是北方动物园,也是一副郁郁葱葱的样子,充满了野趣。这时候,看饲养员如何开动脑筋给动物进行解暑降温是个有趣的体验。卢路在天津动物园就见过那里的饲养员将玉米、红薯、西瓜、苹果切成小块,再混合火龙果酱冻成冰砖,砸成小块碎冰后喂给熊吃,每头熊都舔得不亦乐乎。同样是夏季,他还在济南野生动物园看到过美洲豹跳入水中捕猎;而秋天到了,树木的落叶就会成为动物的玩具。他观看了黑猩猩在落叶堆中旋转跳跃,那种开心是发自内心的。

卢路告诉我,其实在动物园,一年四季都有不同的看点:春天是观看动物求偶的季节,尤其可以去雉鸡展区、孔雀展区看看雉科特有的迷人舞步;夏天动物园的观感最好,就算是北方动物园,也是一副郁郁葱葱的样子,充满了野趣。这时候,看饲养员如何开动脑筋给动物进行解暑降温是个有趣的体验。卢路在天津动物园就见过那里的饲养员将玉米、红薯、西瓜、苹果切成小块,再混合火龙果酱冻成冰砖,砸成小块碎冰后喂给熊吃,每头熊都舔得不亦乐乎。同样是夏季,他还在济南野生动物园看到过美洲豹跳入水中捕猎;而秋天到了,树木的落叶就会成为动物的玩具。他观看了黑猩猩在落叶堆中旋转跳跃,那种开心是发自内心的。

冬天尚未结束,卢路说,还可以期待一下下雪。每次下雪,他会第一时间赶到动物园中,因为不少动物都是“雪来疯”。“东北虎遇到大雪会像‘大橘猫’一样,兴奋地在雪地里打滚儿,还会用舌尖儿舔掉鼻子上的雪花,雪的洁白和虎的橙黄,在视觉色彩上也是一对绝配。喜欢雪的还有大熊猫。大熊猫的故乡在高海拔地区,因此非常耐受寒冷。它们是为数不多不冬眠的熊,冬天尤为活跃。下完雪后的温度,在它们感受起来那是刚刚好。” 目睹来自热带的动物见到雪花也是有意思的一幕。“比如天津动物园的南美貘,因为生活在炎热的南美洲地区,按照饲养规程冬季是不能够室外展示的。但饲养员给它留了一个自由选择的出口,让动物能为自己多一个选择的可能性。于是我就看到了大雪纷飞的时节,这头南美貘好奇地将头探出内场馆,嗅闻着它这一生都没见过的雪花味道。”那是令卢路十分感动的瞬间。逛懂动物园的学问

目睹来自热带的动物见到雪花也是有意思的一幕。“比如天津动物园的南美貘,因为生活在炎热的南美洲地区,按照饲养规程冬季是不能够室外展示的。但饲养员给它留了一个自由选择的出口,让动物能为自己多一个选择的可能性。于是我就看到了大雪纷飞的时节,这头南美貘好奇地将头探出内场馆,嗅闻着它这一生都没见过的雪花味道。”那是令卢路十分感动的瞬间。逛懂动物园的学问

今天的北京动物园里,已经不再有卢路没见过的动物。但对于童年时的卢路来说,动物园最大的吸引力就在于可以让他见识到来自远方的、奇异的物种,得以把书本中的描述对应到现实。卢路1987年出生在河南郑州。他还记得小时候有一次路过家附近的人民公园,看到门口贴了一张海报,上面写着“北极熊来了”。原来是公园临时借展了一只北极熊,这把他激动坏了。买了三块五的门票进去,就是帆布围起来的一片展区,里面有个水池子,北极熊在里面转来转去。那时他不懂什么叫刻板行为,也看不出这只北极熊并不快乐。能在城市里看到来自北极圈的动物,卢路就觉得极大满足。

不算5岁那次来北京旅游,卢路对北京动物园有记忆的第一次游览是在2000年。“毕竟是中国开放最早、饲养动物种类最多的动物园。走进来第一感觉就是园子太大,动物太多,脑袋都死机了,32张相片的胶卷相机完全不够用。”长臂猿、非洲象、长颈鹿之类的他根本没在郑州动物园见过。还有一种白犀,当年在全国都很罕见,第一次看见也很新鲜。

“因此要说去动物园看什么,第一个就是看动物的外观和样貌。在动物园的发展历史中,它最初的功能也是让大家认识并了解遍布在世界各地的动物。”即使现在逛了那么多年动物园,也依然有让卢路眼前一亮的物种。2018年,他在日本东京的上野动物园看到了霍加狓。这是一种生活在非洲刚果雨林中的动物,外表极为奇特。它有着长颈鹿的面孔,也和长颈鹿一样伸出长舌头卷树叶吃,身形却更接近斑马,四肢有着黑白条纹,就好像长颈鹿穿着一身毛呢斑马裤。东京上野动物园是亚洲唯一能看见霍加狓的动物园。这样的搭配若不是亲眼所见,很难相信世界上真的有这样的动物存在。

当对动物园都有什么动物熟悉之后,很自然地就会过渡到第二个观看层次,就是去看动物的自然行为,这也是许多爱好者乐此不疲去往动物园的原因。

自然行为是动物在野生自然状态下会展现出来的样子。卢路记得不久前去了一趟南京红山森林动物园(后文简称“南京红山”),看到世界上各类猫科动物在新区“猫科星球”展出,一只猞猁伸了个懒腰后引发游客不约而同发出了尖叫。“动物园就应该展示动物本来的状态。仅仅是动物四处嗅一嗅、伸个懒腰、展翅翱翔、梳理羽毛这些‘简单’的动作,都会让观众由衷赞叹自然的魅力。” 那么在动物园中,动物怎样才能更愿意表现出自然行为呢?这就涉及第三个观看层次,动物园的展区设计。一个“家徒四壁”的展区会让动物展现出刻板行为,也就是一些重复的、没有明确意义的举动,常见景象有大象摇头摆尾,狼沿着同一路线来回行走,甚至鹦鹉拔掉自己身上的羽毛,等等。这些行为里流露出来的焦躁不安让人也会觉得生活其中的动物并不开心。一个单调贫乏的展区还会让动物百无聊赖,昏昏欲睡。“游客时常会拍打展区玻璃和投喂食物,其实就是希望动物能够动起来。但这不仅会惊吓到动物,还会让它们产生‘乞食行为’,比如熊在人面前‘作揖’和等待,这也不是动物应该有的样子。”

那么在动物园中,动物怎样才能更愿意表现出自然行为呢?这就涉及第三个观看层次,动物园的展区设计。一个“家徒四壁”的展区会让动物展现出刻板行为,也就是一些重复的、没有明确意义的举动,常见景象有大象摇头摆尾,狼沿着同一路线来回行走,甚至鹦鹉拔掉自己身上的羽毛,等等。这些行为里流露出来的焦躁不安让人也会觉得生活其中的动物并不开心。一个单调贫乏的展区还会让动物百无聊赖,昏昏欲睡。“游客时常会拍打展区玻璃和投喂食物,其实就是希望动物能够动起来。但这不仅会惊吓到动物,还会让它们产生‘乞食行为’,比如熊在人面前‘作揖’和等待,这也不是动物应该有的样子。”

“在一个足够生态,并且符合动物自然史的展区,动物完全是另一番面貌。”卢路的心目中最符合这两条标准的是新加坡动物园的红毛猩猩展区。红毛猩猩就生活在东南亚,在新加坡展示本身就很契合那里的自然条件。“它的主展区是一个被壕沟隔离的绿地,里面有各种高低错落的栖架,这些还并不难做到。最惊艳的是展区里有一条钢索,目光随着钢索向外延伸,钢索连着动物园里的高大树木,再看树木上,好像‘结满了’猩猩,很多猩猩甚至就在游客头顶上面荡来荡去。”卢路说,这种展区的设计会让人感到完全是身处野外,看不到铁笼,也看不到玻璃,只能看到树上一只只自由自在的灵魂。

至于国内动物园在展区设计方面的佼佼者,卢路认为还要数南京红山。它在近五年里完成了一系列场馆的新建,得以实践新的理念。“在‘中国猫科馆’的展区,常常能看见一只站在石头上‘睥睨众生’的豹子,那姿态就好像《狮子王》里的辛巴站在荣耀石上一样。那个位置的确非常出片,前面没有任何遮挡,后景则是一片幽深的绿色,游客看了会非常激动,拍个不停。”卢路告诉我,豹子作为猫科动物喜欢站在高处俯视一切,这令它感到安全。“这个设计巧就巧在它既提供了豹子展现行为的场所,同时它又很具有观赏性。它的秘诀是设计师利用了豹子喜欢居高临下和爱走平路的特点,那块石头是高处为数不多的平坦位置。于是,动物福利和游客观感在这里达成了平衡。”

而这个展区除了有豹子展露风姿的舞台,还有它可以躲避休息的地方——在游览动线的尽头,展区的一个角落里有一个凹进去的山洞。南京会有梅雨季节。这里下雨能够躲雨,冬天冷的时候地表还会升温,很适合豹子休憩,同时豹子也依然在游客视线当中。“在这种展区里,豹子既有足够的安全感,又有满满的自信,它一出现,就是森林王者的模样。”

北京动物园虽然近些年没有大规模的场馆新建,但已有场馆的改造和不断丰容的改善,也让动物呈现出精彩的状态。西边的食草动物区由于不在主要的参观路线上,游客罕至,但这里的黑麂展区非常值得一看。黑麂是一种中国特有的鹿科动物,珍稀程度堪比大熊猫,在全球范围内仅在我国的江西、浙江、安徽和福建四省有分布。北京动物园有一个非常可贵的黑麂繁殖种群。黑麂的长相很有标识性——额部有一簇橙黄色的冠毛,好像被吹烫过一样,细看每只和每只的发型还不一样。 黑麂展区2018年完成的改造。这里增添了不同高度的取食架,尽量模拟了自然当中的取食环境;还有单独分开、有视线遮挡的区域,是为生病或者怀孕要分娩的雌性预备的“单间”;另外从植物养护的角度,因为黑麂是食草动物,对植物有很强的破坏性,这里会控制黑麂在单个展区的密度,几块展区交替来使用,好让植物有间隙恢复生长,一年四季都有比较好的植物风貌。

黑麂展区2018年完成的改造。这里增添了不同高度的取食架,尽量模拟了自然当中的取食环境;还有单独分开、有视线遮挡的区域,是为生病或者怀孕要分娩的雌性预备的“单间”;另外从植物养护的角度,因为黑麂是食草动物,对植物有很强的破坏性,这里会控制黑麂在单个展区的密度,几块展区交替来使用,好让植物有间隙恢复生长,一年四季都有比较好的植物风貌。

卢路提醒我注意场地里一种黄色的刷子,这种电动刷子可以360度全方位转动。“黑麂在野外穿梭于灌木丛时会利用树枝树干来蹭痒,这种刷子就能起到这样的作用,还能在每年的两次换毛季节防止毛发打结。”卢路曾带着海淀区一所小学的孩子给这片黑麂展区增添了类似的工具,是将硬硬的假草皮包裹在木棍上再插在泥土里。这是一种简便易操作的“蹭痒柱”,目前也在展区当中补充来使用。我们聊天的时候正好有一只黑麂过来蹭头,它们确实会很频繁地使用到。“当小朋友们看到自己做的工具马上就有效果,也立时有了满足感。” 卢路早就告诉我,逛动物园是有时间表的,大部分动物都是晨昏时间活跃。那么有没有哪种动物是几乎任何时间段造访,都不会对它们的状态失望呢?卢路给了我一个很笃定的答案,有的,鼬科动物就是这样的活泼好动型。

卢路早就告诉我,逛动物园是有时间表的,大部分动物都是晨昏时间活跃。那么有没有哪种动物是几乎任何时间段造访,都不会对它们的状态失望呢?卢路给了我一个很笃定的答案,有的,鼬科动物就是这样的活泼好动型。

于是我们站在黄喉貂的笼舍前面,看着眼前这只金黄色的小兽在错落的栖架和笼道中跳来窜去,我的手机都几乎很难捕捉到一张清晰的照片。“它被称作北京动物园的‘永动机’。”卢路说。黄喉貂得名于喉咙那里的一片黄毛。别看是一种小型兽类,但它有着惊人的战斗力。“它在野外是集群捕猎型的动物,两只或者两只以上的黄喉貂一起出动,可以将比它大很多的麂子和斑羚都轻松制服。还有一个视频,表现的是一只黄喉貂叼着一只被咬死的豹猫蹿上一个90度的山坡,说明像豹猫这样凶猛的猫科动物,都不在话下。” 黄喉貂是国家二级保护动物,也是亚洲东部的特有物种。“但国内却很少有动物园展示它,北京动物园原来有两只,现在也只剩下这一只了,属于在动物园里看一眼少一眼的动物。”卢路每次都会推荐大家来了北京动物园,过来专门看看它。

黄喉貂是国家二级保护动物,也是亚洲东部的特有物种。“但国内却很少有动物园展示它,北京动物园原来有两只,现在也只剩下这一只了,属于在动物园里看一眼少一眼的动物。”卢路每次都会推荐大家来了北京动物园,过来专门看看它。

为什么国内其他动物园很少展示这种动物呢?“你可以把自己想象成一个动物园园长的角色,动物园应该有哪些动物来吸引游客?那么大象、犀牛、河马、长颈鹿这样‘非洲四大件’要选吧,毕竟孩子第一次来到动物园,就冲着这些远方的动物。狮子、老虎和熊这样的大型猛兽也要选吧,毕竟人们对近距离观看猛兽感到好奇。可能还会安排一些人们耳熟能详又在外观上讨人喜欢的动物。但黄喉貂就不属于以上这些门类。”黄喉貂所在的小型兽类展区,貉、沙狐、赤狐、浣熊,基本也都是这样的情况,常常被游客所忽略。正因为它们不受重视,卢路认为,小型兽类展区的状况反而最能代表一间动物园的整体福利水平,体现了一间动物园的良心所在。北京动物园的黄喉貂展区也是在动物园爱好者的推动下,才有了今天笼舍中环境丰富的状态。 卢路带过几次全部都是年轻人的动物园游览团,发现年轻人对“网红”类的动物很感兴趣。大熊猫这样的“网络顶流”自不必说,小熊猫最近几年也因为萌态而“出圈”,尤其是它遇到威胁时会张开四肢“虚张声势”吓唬对方的样子被做成了许多表情包。还有很多人想看看“情绪稳定”的水豚,年轻人会用它英文名的谐音“卡皮巴拉”来称呼,不过卢路会告诉他们,现在北京动物园已经没有水豚了。细尾獴也很有人缘,它是《狮子王》中丁满的原型,经常会摆出一种站岗放哨的姿态,让人好奇它们这样去做的缘由。当然还有火烈鸟,火烈鸟与绿植的搭配,天然就是一张 Ins风的照片。

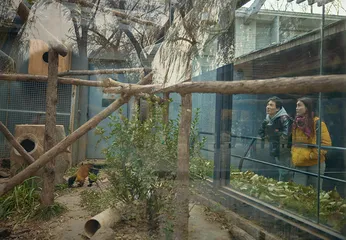

卢路带过几次全部都是年轻人的动物园游览团,发现年轻人对“网红”类的动物很感兴趣。大熊猫这样的“网络顶流”自不必说,小熊猫最近几年也因为萌态而“出圈”,尤其是它遇到威胁时会张开四肢“虚张声势”吓唬对方的样子被做成了许多表情包。还有很多人想看看“情绪稳定”的水豚,年轻人会用它英文名的谐音“卡皮巴拉”来称呼,不过卢路会告诉他们,现在北京动物园已经没有水豚了。细尾獴也很有人缘,它是《狮子王》中丁满的原型,经常会摆出一种站岗放哨的姿态,让人好奇它们这样去做的缘由。当然还有火烈鸟,火烈鸟与绿植的搭配,天然就是一张 Ins风的照片。 “生物的多样性是十分迷人的,因此我们有必要关注一下动物园里的‘冷门物种’。”卢路说。他会建议大家在这些“网红”动物之外,更把一些注意力分给那些不太热门的展区,尤其是中国的本土物种,因为这些动物就在身边,相比国外的动物,我们反而严重缺乏了解。

“生物的多样性是十分迷人的,因此我们有必要关注一下动物园里的‘冷门物种’。”卢路说。他会建议大家在这些“网红”动物之外,更把一些注意力分给那些不太热门的展区,尤其是中国的本土物种,因为这些动物就在身边,相比国外的动物,我们反而严重缺乏了解。

仍然是在北京动物园西侧人迹寥寥的食草动物区,这里有斑羚。全世界斑羚有4种,北京动物园就有2种——中华斑羚和赤斑羚。很少有人知道,北京门头沟区就有较大种群的中华斑羚。这种有蹄类动物虽然样子矮矮憨憨,但在悬崖峭壁间跳跃起来十分矫健,有时看它在展区的台子上跳上跳下,就能感觉一二。同样是在这里,还能看到“羚牛上房”的奇特景观。羚牛4个种中的2个——四川羚牛和秦岭羚牛,都为我国特有种,北京动物园都有展示。它们在陡峭岩壁上的灵活程度不亚于斑羚,因此动物园特地在运动场里修建了一条通向屋顶的坡道,让它们在有限的空间里也能施展“峭壁之王”的生活习性。而这一天,我没看到羚牛上房,却看到了另外一个连卢路都惊呼从来没有亲眼看到过的景象:一只长着弯曲大角的雄性北山羊跳跃着登上了假山堆的最顶,在寒风中俯视着自己的地盘。我一下子明白了为何这片区域才是动物园爱好者心中的宝藏。 在倡导关注动物园里冷门本土物种的同时,卢路也强调一定要避免另一种情况的发生,就是因为游客对某个冷门物种过于聚焦,而导致某些动物园以不太正当的手段从野外获取这个物种来吸引人去参观。他提到了一件往事:重庆动物园一度打出过这样的横幅——“中国唯一展示金猫和云豹的动物园”。就拿金猫来说,亚洲金猫曾经在中国的几家动物园都有饲养,但随着2018年杭州动物园华南亚种的金猫病故,重庆动物园的这只由救护而来的川藏亚种的金猫成为稀罕之物。尤其在主动加以宣传之后,爱好者会慕名前去看这种头部有火焰一般纵纹的、美妙的猫科动物。这就引起了一个不好的事情发生,另外一个私人动物园也不知道从哪里搞来了一只金猫展示,它的来源并非合规的渠道。“所以对于动物园来说,没必要追求某些珍稀物种,把现有物种展示好即可;对于游客来说,也是要去关心已有物种的状态,促进动物园去切实提高它们的福利。”

在倡导关注动物园里冷门本土物种的同时,卢路也强调一定要避免另一种情况的发生,就是因为游客对某个冷门物种过于聚焦,而导致某些动物园以不太正当的手段从野外获取这个物种来吸引人去参观。他提到了一件往事:重庆动物园一度打出过这样的横幅——“中国唯一展示金猫和云豹的动物园”。就拿金猫来说,亚洲金猫曾经在中国的几家动物园都有饲养,但随着2018年杭州动物园华南亚种的金猫病故,重庆动物园的这只由救护而来的川藏亚种的金猫成为稀罕之物。尤其在主动加以宣传之后,爱好者会慕名前去看这种头部有火焰一般纵纹的、美妙的猫科动物。这就引起了一个不好的事情发生,另外一个私人动物园也不知道从哪里搞来了一只金猫展示,它的来源并非合规的渠道。“所以对于动物园来说,没必要追求某些珍稀物种,把现有物种展示好即可;对于游客来说,也是要去关心已有物种的状态,促进动物园去切实提高它们的福利。”

即便是平平无奇的身边物种,有心的动物园也能通过展示方法而让游客看得津津有味。南京红山专门为本土物种建设了一个“本土物种保育区”,里面的许多动物都是来自红山的野生动物救助中心,因为不太适合放归野外而移送到本土区安放,包括城市和乡村比较常见的黄鼬、刺猬、狗獾、貉等。“黑眉锦蛇的展示就很有特色。它的观看窗口里是一个农村灶台的景象,还摆着碗筷,贴着灶王爷的年画。黑眉锦蛇以鼠类为主要食物,在农村它喜欢围着灶台活动,因为灶台上的食物残余会吸引老鼠,灶间余温也能加速蛇类新陈代谢。那条黑眉锦蛇通常就蜷在灶上的锅里,这其实就是黑眉锦蛇一个真实存在场景的再现。”卢路每次看到游客们在玻璃前边纷纷发出惊叹,并能真的驻足思考展示牌中所说的“人类如何与其他生命共同生活”的问题,都会觉得这个展区发挥了动物园物种展示的最好价值。 红山动物园的本土区展示着亚洲小爪水獭城市动物园的陪伴

红山动物园的本土区展示着亚洲小爪水獭城市动物园的陪伴

我们边逛边聊,不知不觉来到了此行在北京动物园观看的最后一个展区——象馆,这里住着亚洲象和非洲象。从小到大,卢路在动物园最喜欢看的动物就是大象。“虽然是庞然大物,但它们依旧行为很丰富,喝水、吃东西、玩沙子……总是能碰上点什么。而且它体形大,就很好观察。”大象是有科学研究支持的高智商的动物,卢路很喜欢凝视它们的眼睛,他觉得大象的喜怒哀乐的各种情绪,常常通过眼神来传递给人。

有一只大象陪伴着卢路长大,它就是郑州动物园里的亚洲象“巴布”。卢路和巴布第一次相遇的时候是4岁,当时动物园里还有动物表演。卢路记得自己给检票的工作人员打了套猴拳,得以免票入场。表演吹口琴的象是雌性的“噜嗡”,它和雄性的巴布一起从缅甸经武汉来到郑州动物园,是动物园首次展出的亚洲象。巴布被担心暴躁不好控制,只待在后场,但频频用鼻子触碰噜嗡并用短促的叫声和它对话。卢路看得如痴如醉,直到表演结束还呆坐在座位上。

从此卢路每次去动物园都会看看巴布。“象房在动物园的最后,巴布每次出场都是压轴的角色,我会有种期盼。”卢路就是从那时候起,很注意去看大象的眼睛,“有时候巴布会故意用鼻子卷起泥土和草皮往外甩,眼睛里是种犯坏的狡黠;有时候又看到它扬起鼻子来叫,眼睛里是兴奋的光。”

1996年,巴布经历了一场断鼻之痛——有天晚上巴布想用鼻子推开窗户问候旁边的噜嗡,没想到鼻子被窗户夹住,他又用力一扯,鼻子就被拽断了。断鼻重接的手术无济于事,因为很快又被它自己给弄了下来。从此巴布鼻子的前端就少了一截,成为郑州动物园里最具有标识性的“断鼻大象”。恢复后的巴布吃东西会先用脚把食物踢起来,再用鼻子卷到嘴里,“甚至可以用脚辅助自己去吃苹果大小的球形食物,智商可见一斑”。卢路保存了当时关于巴布断鼻的几乎所有报道,“很多郑州市民捐款捐物希望帮助到巴布,经历过那个年代的郑州市民都不会忘记这件事”。它给卢路带来的影响是,他在填报大学志愿时,第一志愿顺从家人的期待选了“广告和传播”,第二志愿就选了心里想学的“兽医”专业,并且正是当年那所给巴布治病的学校。

后来卢路被第一志愿录取,职业轨迹走了另一条道路。2010年他来到北京工作,每年回郑州依然会去看巴布。噜嗡在1999年就因为患风湿性关节炎去世了,这种病对于大象来说是致命的,因为一旦无法站立而倒下,体重继而会严重压迫内脏。去世的噜嗡就埋葬在象馆的东北角,巴布一度总在那片地面徘徊,还不停地用脚踢、用牙拱,想要寻回昔日的伴侣。这种形单影只的落寞让卢路更加惦记它。“郑州整个城市都在发生天翻地覆的变化,动物园也历经了改造调整,只有巴布像个老朋友一样,永远不变,每次都在长满爬山虎的象房迎接我,看到它就格外亲切。”

我们面前一只正在来回摆弄轮胎的非洲象打断了卢路的回忆。这是冬天里,它在这个狭小的室内空间里的唯一玩具。

卢路告诉我,大象实际上是一种很难饲养的动物。最主要的就是它体形巨大,并且野外大象每天都要行走几十公里去寻找水源和食物,因此就对动物园的展区面积很有要求;另外,由于大象并不会像野外同类那样走同样多的路,它们的脚趾甲生长速度跟不上磨损速度,就需要定期修剪趾甲,否则它每走一步都会感到疼痛,然后就会愈发不爱走路,陷入一种恶性循环;再有,大象在野外会形成一个社会关系极其紧密的母系社会,在动物园里维持一个大象群体是必要的,而不是饲养单独一只大象。

“可以说国内所有的动物园,都无法满足全部的大象饲养要求。”卢路说,“尤其在北方动物园,有漫长的冬季,大象有小半年的时间都要在室内生活。”

大象非常长寿,野外大象的平均寿命都在60岁左右。但是圈养大象的寿命都达不到那么长,它也是为数不多的圈养情况下寿命会低于野外同类的动物。卢路认为,已经拥有大象的动物园,应该琢磨怎样继续把大象养好,比如通过环境丰容的方法,给大象的场地增加能够躺在上面打盹儿的沙土堆,增设能让大象全身在里面凫水的水池,添加能锻炼象鼻灵活度的取食器,通过行为训练的方式能实现给大象定期修脚,等等。那些没有大象的动物园,则完全没有必要把引入大象排上日程。

“养不好的情况下就不养,这是一个动物园的担当。”他谈到了日本北海道旭山动物园的例子。2006年,旭山动物园的最后一头大象“奈奈”去世了。考虑到旭山所在的北海道地区一年中有3~4个月被冰雪覆盖,加之提供的场地条件也并不适合大象生活,直到现在旭山动物园也没有再饲养大象。

2023年5月5日,卢路在网上看到了巴布去世的消息。它死于一场麻醉导尿手术,终年55岁。它离去得很突然,从4月底发现患尿结石引起尿闭,到手术当中发生心肺衰竭,一共只有10天的工夫,卢路没能赶回去看它最后的样子。他提供给前来采访的媒体一张上一次回郑州拍下的照片:巴布伸出断鼻,越过围栏,和一只后来引进的、年轻非洲象的鼻子轻轻靠在一起。“大象是一种群居动物,总是渴望交流。”这场景就和卢路最初看到巴布和噜嗡在一起时的样子一样。 动物园