震后青海:被泥流吞没的村庄

作者:程靖记者·程靖 实习记者·周昱帆 覃思

编辑·王珊 2023年12月18日晚23时59分,青海省海东市民和县中川乡金田村村民王忠已经睡下了。原本他侧身躺在炕上,耳朵贴着枕头,突然听到地底传来的轰鸣,“像是那种石路墩子滚过地面的声音,噔噔噔噔的……”与此同时,房屋开始剧烈地摇晃,王忠赶快跳下床,打开灯,把家人都喊起床来:“地震啦,地震啦!”王忠连袜子都没来得及穿,裹上一件外衣就和家人跑出院子,互相提醒着,“有电线杆的、有高墙的都不能站,要离远点”。王忠带着家人开车驶出院子,在路口碰到了村支部书记,后者朝着他们喊:“水来了,水来了,赶紧往高处走!”

2023年12月18日晚23时59分,青海省海东市民和县中川乡金田村村民王忠已经睡下了。原本他侧身躺在炕上,耳朵贴着枕头,突然听到地底传来的轰鸣,“像是那种石路墩子滚过地面的声音,噔噔噔噔的……”与此同时,房屋开始剧烈地摇晃,王忠赶快跳下床,打开灯,把家人都喊起床来:“地震啦,地震啦!”王忠连袜子都没来得及穿,裹上一件外衣就和家人跑出院子,互相提醒着,“有电线杆的、有高墙的都不能站,要离远点”。王忠带着家人开车驶出院子,在路口碰到了村支部书记,后者朝着他们喊:“水来了,水来了,赶紧往高处走!”

哪里来的水?王忠很是疑惑。金田村和邻村草滩村之间有一条排水、防洪用的河沟,由北向南连接着黄河,平日里水流很小,近期因上游关闸维修,沟是干涸的。但当时的王忠来不及想那么多了,赶紧开着车逃命。此时,与金田村挨着的草滩村,村民何文正在沟边走路,眼前的河沟突然裂开了口子,黑色的冰块、泥沙混杂物从裂缝里涌上来,“像浪一样翻滚,混带着打雷一样的声音,轰隆隆地响了将近半小时”。泥流速度极快地流过河沟,漫过两岸的树林,伸向沟两边的村庄。金田村村民杨建伟住一栋带院子的两层小楼。杨建伟告诉本刊,12月19日凌晨地震后,他和家人们衣服都没穿,就跑到院子里避难——本以为震完就没事了,大约10分钟后,“泥石流”来了。泥流从屋后涌来,推倒了一人高的院墙,好在院子大门是打开的,杨建伟的儿子立刻抱着孙女跑出了院子,杨建伟也跑了出去,“泥石流在后面追,我跑一步,它追两步”。杨建伟说。就几秒钟的工夫,泥流埋住了杨建伟和儿子的小腿,两人使劲才把小腿挣脱出来,身后房子的整整一层楼都被淹没了,杨建伟的媳妇、媳妇的姐姐、儿媳和丈母娘都被困在了下面。他的弟弟杨建福的房子与他的房子一样都挨着村里的主路,相隔100多米,杨建福和他的媳妇、女儿、两个孙子也都没有逃出来。

从地震逃生的何文还没能缓过劲,就跟着村民一起去救人。天色昏暗,视线不好,他们怕造成二次伤害,只敢徒手或者用铁锹一点点挖。淤泥里混着冰,格外刺手,许多人的手都受了伤,他们很快挖出了三位草滩村村民的遗体。12月19日凌晨6时左右,在车里待了一夜的王忠回到了自己家,他发现有“水”流到了家门口,“那是淤泥里的水,糊糊的水渗出来”。天亮了,王忠看着停留在附近,没有继续流动的淤泥,卷着路上的摩托、土坯,高达两三米,越看越害怕。那不是“水”,也不是普通的“泥石流”。12月18日深夜发生在积石山的6.2级地震,在14公里外的中川乡引发了特殊的地质现象,很快就有现场专家将其称为“砂涌”,即地震引发的砂土液化,形成淤泥堆积。12月21日,成都理工大学地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室的研究人员提到,实验室对现场航拍图像的分析结果显示,两村之间这种特殊现象并非“砂涌”,而是振动液化型滑坡—泥流,即在地震过程中,富含地下水的黄土台塬因振动液化而发生大面积滑坡,富水的滑坡物质汇集进入沟谷后沿沟谷呈泥流状远程运动,沿途经过村庄时泥流将部分房屋包围甚至掩埋。

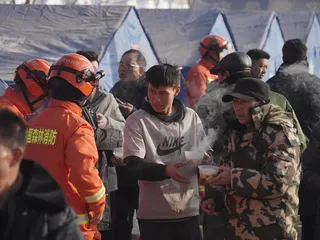

金田村和邻村草滩村之间的河沟深20多米,地震发生后,河沟被填平。金田村和草滩村交界地带是一条几十米的小树林。从地形图上看,巨浪般的泥沙经过河谷,正是沿着小树林,从村北一直往地势低洼的金田村翻滚,几户被淹没的人家都处在最接近树林的位置。 从凌晨起,救援队和消防机动队员陆陆续续来到了金田村。蓝天救援青海救灾部协调雷子是震后第二天中午抵达金田村和草滩村的,快到村口时,发现车堵成一团,外面的车进不去、里面的车出不来,后来才知道是淤泥的原因。他告诉本刊,两村之间几百上千亩的地界都被两三米高的淤泥覆盖,许多被淹没的屋子只能看到房檐上边,村与村之间、村里的许多条路都被淤泥封堵住。泥土是红色的,没有气味,却是湿滑、流动的。“人踩在淤泥上直接会陷下去,很难拔出来。”雷子说。而救援队员带上了地震救援时常用的装备,如液压剪、千斤顶、破拆工具和无齿锯,但在泥流中这些工具几乎都用不上。一位金田村村民告诉本刊,12月19日凌晨3点左右,为了进入失联村民所在的区域,最早赶来的青海消防机动队找来木板、麻袋,一块接一块地铺在淤泥上,泥浆松软,铺上以后只能承受一个人的重量。一直铺到第二天中午,才铺了将近一公里,到金田村最外围的房屋处。

从凌晨起,救援队和消防机动队员陆陆续续来到了金田村。蓝天救援青海救灾部协调雷子是震后第二天中午抵达金田村和草滩村的,快到村口时,发现车堵成一团,外面的车进不去、里面的车出不来,后来才知道是淤泥的原因。他告诉本刊,两村之间几百上千亩的地界都被两三米高的淤泥覆盖,许多被淹没的屋子只能看到房檐上边,村与村之间、村里的许多条路都被淤泥封堵住。泥土是红色的,没有气味,却是湿滑、流动的。“人踩在淤泥上直接会陷下去,很难拔出来。”雷子说。而救援队员带上了地震救援时常用的装备,如液压剪、千斤顶、破拆工具和无齿锯,但在泥流中这些工具几乎都用不上。一位金田村村民告诉本刊,12月19日凌晨3点左右,为了进入失联村民所在的区域,最早赶来的青海消防机动队找来木板、麻袋,一块接一块地铺在淤泥上,泥浆松软,铺上以后只能承受一个人的重量。一直铺到第二天中午,才铺了将近一公里,到金田村最外围的房屋处。

后来,挖掘机等机械开始使用。北京三一公益基金会救援项目官员贾英男告诉本刊,后续的现场救援采取了“人机配合”的方式,先由重型机械开辟出一条通往房屋的通道,最后10米、20米处,由救援队员人力去打通。“队员继续在淤泥上用塑料板铺出一条小道。”救援的速度因此而加快。救援队员小心地走到房屋边上进行生命探测,比如探测房屋里面是否有声音、是否有生命热活动体征、是否有气味等,或是用“蛇眼”设备进入房屋,直观地看房屋内的影像。国家消防救援局青海机动队伍筹备组副组长王律在接受媒体采访时提到,金田村和草滩村一共确定了5个作业点,在人员失联前都有通信信号发出,但信号定位并不精准。例如,1号作业点的范围有两亩,人员具体的位置要家属到现场根据房屋位置提供参考信息,厚实的淤泥让生命探测仪和雷达失去作用。1号作业点就是杨建伟的家。

贾英男坦言,此次救援工作一定程度上也是“清淤”工作,从外部一点点向内“剥离”淤泥,同时寻找幸存者或遇难者。淤泥范围太大、太多,“挖掘机铲走一斗泥,边上的淤泥会立即下陷,就像没铲过一样。铲出来的淤泥,就像在大海边用矿泉水瓶子舀一瓶水,要舀多少瓶,海平面才会下降呢?”他告诉本刊,救援前几日,有挖掘机司机试图提高效率决定驶进淤泥作业,却陷进了湿滑黏稠的泥里。 12月19日地震后,58岁的杨建伟在家背后的一片坟地上,靠着火堆坐了一夜。他难以接受这样的事情发生在自己身上。19日晚上,他的媳妇、媳妇的姐姐、儿媳和丈母娘被找到了,无人生还。21日,杨建伟为她们送了葬。22日上午,杨建伟的弟弟杨建福一家五口的遗体也找到了。在这样相继而来的两场自然灾难中,杨建伟失去了家和大部分的亲人。在金田村,杨建伟家算条件好一些的家庭。金田村共1836人,414户,大部分住户仍是住在一层的水泥砖房里,杨建伟家是二层的小楼,门前还有一个很大的院子。地震发生前,杨建伟和媳妇鲍玉芝、儿子杨登高和儿媳朱永录花及小孙女一起住在这里。朱永录花的弟弟朱伟告诉本刊,四五年前,姐姐和姐夫去银行贷了款,又向亲朋借了些钱,加上父母和自己打工挣的钱,才盖起了这座房子。

12月19日地震后,58岁的杨建伟在家背后的一片坟地上,靠着火堆坐了一夜。他难以接受这样的事情发生在自己身上。19日晚上,他的媳妇、媳妇的姐姐、儿媳和丈母娘被找到了,无人生还。21日,杨建伟为她们送了葬。22日上午,杨建伟的弟弟杨建福一家五口的遗体也找到了。在这样相继而来的两场自然灾难中,杨建伟失去了家和大部分的亲人。在金田村,杨建伟家算条件好一些的家庭。金田村共1836人,414户,大部分住户仍是住在一层的水泥砖房里,杨建伟家是二层的小楼,门前还有一个很大的院子。地震发生前,杨建伟和媳妇鲍玉芝、儿子杨登高和儿媳朱永录花及小孙女一起住在这里。朱永录花的弟弟朱伟告诉本刊,四五年前,姐姐和姐夫去银行贷了款,又向亲朋借了些钱,加上父母和自己打工挣的钱,才盖起了这座房子。

房子不是一次性建成的,一直到2022年才入住。这在民和县是常见的——民和县是农业县,但六成以上的土地在干旱浅山地区,山大沟深,土壤贫瘠,村民土地收入少,只能靠外出务工维生。一直到2020年,县里才脱贫。朱伟说,这几年在老家,盖房子的程序一般是:第一年,一家人会用打工挣来的几万块钱,先修一层;第二年借几万块,修第二层;第三年给家里铺个瓷砖;来年再添几件家电。杨建伟说,整座房子前前后后花了四五十万元,现在还有20万元左右借款没还上。好在亲友借款不太严格,靠着家里杨建伟、杨登高和朱永录花三位劳动力,挣一点就还一点。为了赚钱,杨建伟从20岁就开始出去务工。他最早跟人去过新疆阿勒泰地区哈巴河县淘金,坐48个小时的绿皮火车到新疆,硬座没有票,只能站着,到了新疆腿都肿了。他没怎么赚到钱,就在当地找活儿干,没有活儿就回老家来。后来,他还去过西宁、西藏的建筑工地。2012年春天,杨建伟先后在青海和西藏挖虫草,但挖虫草对视力要求高,他年纪大了,“眼神不好”。近些年,杨建伟才不再出远门,有空就去敦煌的硬化路工地上做工。

挣钱养家的责任已经转移到儿子杨登高身上。朱伟说,他的姐夫过去十多年都在新疆建筑工地打工,因为西北地区冬季长,一年只能干6~8个月,冬季气温太低,水泥、混凝土可能会冻住,在室外作业人也冻得受不了,11月工地停工后,姐夫就回家来。不过,2019年,姐夫在新疆的工地被拖欠了7.5万元的工资,找律师做了劳动仲裁也无果。提起儿子被欠薪的事,杨建伟也有些情绪。他觉得如果儿子能顺利拿回工资,家里建房借的钱能还得快一些。

和丈夫、公公不同,朱永录花打工通常不会去太远。朱伟说,姐姐平日里要照顾孩子,因此就在村里和附近城镇打工,2023年夏天她去给房屋做粉刷匠了,一天能挣170元。朱伟说,姐姐真诚、善良,虽然挣得不多,但总是把两个女儿的衣服打理得干净整洁,家里也收拾得很好。在他眼里,姐姐是个愿意付出的人。“我父母春天会去挖虫草,一走就是两个月。每次回来前,我姐就会提前回家,把家里收拾得干干净净,把粮食蔬菜都准备好,给挖完虫草劳累的父母接风洗尘。最近她还给我发微信,说要给老妈买件衣服。”

如今,杨建伟和儿子与亲戚一同住在家边上的帐篷里。由于逃跑时太急,他没有穿鞋,冬衣也没穿出来,只能和别人借了一双鞋,救援人员发放的棉衣和棉被暂时帮他度过寒冷。杨建伟哽咽着说:“往后的日子难过了。”

(应受访者要求,王忠、何文、朱伟为化名) 积石山地震