风景画家面对风景的焦虑

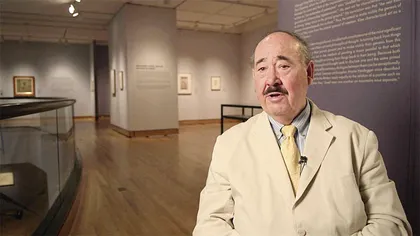

作者:云也退 约翰·萨利斯(上)和他的著作《风景的意义》

约翰·萨利斯(上)和他的著作《风景的意义》阳光充沛的山间小路上,一个孩子静静地看着一位白胡子老人,老人天天在这里,描画眼前的山、河流和绿树。后来两人交上了朋友,老先生教孩子观察景物、选择颜色,孩子发现,老人笔下流出的画面,大不同于眼睛看到的事物,却吻合于孩子心中“理解”的风景。

这是保罗·塞尚的故事。塞尚流连于普罗旺斯的家乡,带着乡间的小朋友画风景,这是一段常被写入书本、画入绘本的美谈。塞尚,连同那些被一并归入“印象派”的画家——莫奈、毕沙罗、雷诺阿、马奈……是彻底革新了绘画艺术之人,而革新的关键,即在于将“视觉经验”、将“感受”的重要性拔到了最高。塞尚画的风景,是他感受到的,而不是客观存在的。事实上,他用自己的感受根本否认了“风景”有客观存在这回事。

任何艺术都必须是作者的表达。舞蹈是(通过身体的)表达,诗歌是(通过文字的)表达,音乐是(通过音符与节奏的)表达。约翰·萨利斯在《风景的意义》中讲,绘画是通过颜色的表达,而很多印象派画家之所以醉心于画风景,是因为那对尝试颜色、展现对颜色的感觉来说是最合适的题材。“只有通过颜色,画家才能成为画家。”——黑格尔的这一观点,在莫奈和塞尚那里得到了完全的印证,当然莫、塞二位又是那么地不同:塞尚不会同意莫奈把风景的本质看作光,尽管塞尚的画面分明是饱含了光线的,捕捉到了光影中的事物的某一瞬息。

“风景”的概念,在印象派之前就有了,而且是因人的创作而来。在18世纪后半期,英国首先出现了“风景如画”(picturesque)一词,它的含义是:人得先有“画”的本领,或者至少得有审美的文化品位,才能欣赏风景。一般人看到大海,只能说“大海啊大海,真大”,但画家持笔坐在画布前,就开始创作,看到他的作品,人们会说,哦,这是“风景画”。

英国和法国,凭着各自的条件和机遇,较早走上了财富积累之路。在18世纪,英法两国互相影响,产生了一批风景画家,他们的画卖出了价钱,很受欢迎,还印在了杯子、盘子等器皿以及明信片上,或是出版画册卖到国外,使其他国家的人对“风景”有了认识,也在自己的本土,甚至跑到英国来寻找风景——也算是那个年代的“打卡”。如能找到和画册上一模一样的风景,旅游者会非常地激动,也许兴之所至,自己也会坐下来展开设备,涂抹两笔。

浪漫主义至今仍在我国民众的审美中居于绝对主宰。一说“风景画”,相信九成以上的人,第一反应不会是塞尚、莫奈等,而是那种可以挂在室内任何一面墙上的油画,内容是苍凉的旷野也好,是繁茂的树木也好,是丰收的农田也好,黄黄绿绿的一片,都是对客观事物的套路化的模仿。当这样的观念足够强势,人们会以为是客观事物在不经意间模仿了艺术,哪怕那幅画本身都谈不上有多少艺术水准。 弗里德里希《雪中的小屋》(TPG/Alamy 供图)

弗里德里希《雪中的小屋》(TPG/Alamy 供图)

约翰·萨利斯在本书中的第一章“风景的界限”里提到的19世纪早期的英国浪漫主义风景画家约翰·康斯特布尔,在第三章“风景的悲剧”里重点赏析的德国同一时期的画家弗里德里希,这二者的创作都已冲破18世纪的传统。尤其是弗里德里希,他有一段话其实透露了画家面对风景的焦虑:“我必须孤身一人,要意识到我的孤独是为了完全地感受和观察自然。我必须投身于我周围的事物,与我的云彩和岩石融为一体,这是为了成为真正的自己。”

弗里德里希感到不满:我怎么可能把我看到的壮阔的风景画下来呢?那风景是三维的、时刻在变的,我的技艺再高超,也不可能企及它本身的“客观”的样子。所以,绘画的意义何在?难道我只能尽力成为事物的臣民、附庸、记录者,让别人按图索骥即可?故此他才渴望“与我的云彩和岩石融为一体”。你要是熟悉老庄,恐怕会觉得这里有道家“天人合一”的智慧。为了追求“成为真正的自己”,弗里德里希将自己放进了他的画面,他与风景平起平坐,不做风景的照搬者和传声筒,而做一个有原创力的人,一个对画布上的产物拥有绝对发言权的人。即便如此,相信普通人看到他的《海边修道院与教堂墓园的废墟》《雪中的小屋》等画作的时候,仍然不会将它们与自己刻板印象中的“风景画”做出区别,直到与那幅举世闻名的《雾海漫游者》——一个黑衣背影站在山巅的岩石上,独自面对茫茫雾海——相遇,才会感到它非同一般。萨利斯犀利地发问:“我们是否也站在画前方另一块看不到的岩石上?或者我们可能被悬在空间里的某个位置来复现他的视角?”

观者的位置是不固定的——这一点很重要:观看19世纪以后的现代派绘画,我们最该有的收获是什么?是关于“自我”的意识。弗里德里希描绘的风景,哪怕标注了作画地点,我们都不能按图索骥地访寻到,因为那是被他的“自我”融入了的风景。而在看到比弗里德里希更晚的印象派诸人的作品后,你就可以彻底打消“实地打卡”的意愿了。比如保罗·塞尚,他将自己从“被客观”的束缚中彻底解放出来了,当你面对塞尚的各版《圣维克多山》,你面对的不是风景,而是一幅幅画,你知道自己在看的不是客观存在的什么东西,而是一个人的独创的艺术。

但是塞尚依然坐在那里,与他所热爱的自然环境之间保持最谦卑的关系:他写生,日复一日。他的画作不是对风景的屈从、谄媚或者商业代言,而只是对他自己,对他的视觉经验的表达。面对这样的画面,我们也无须脱帽致敬,无须大声赞美,我们应该提问:我看到了什么?

每一个现代派绘画的画展上都有无数人在问同一个问题:“这画的是什么?”人们仍然习惯于从画中识别出“客观事物”,仍然想用“像”或“不像”来评判画作的水平。萨利斯的这本书,不是给需要启蒙的人读的,他使用的是学术语言和抽象概念。但他写得如此之好,在讲评了塞尚、莫奈、弗里德里希等人后,他还有更加漂亮的章节——对保罗·克利的解读,而克利笔下的“风景”已完全是心灵的产物,在美的外观中激发人的智性体验。

“艺术将我们的视野向更高的领域打开。”萨利斯写道。在这个领域里,形式图像和自然形式之间产生了富有想象力的关联,“在这一高度上,作品经过必要的变形后,保持其对自然现象和自然的表面外观的呼应”。

(《风景的意义》,[美]约翰·萨利斯著,杨光译) 风景画