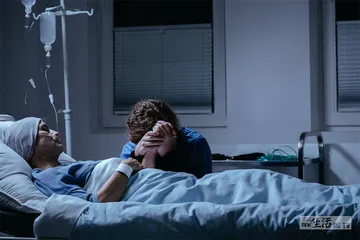

我的家人去世了

作者:徐菁菁 至亲的离世是世界上最难以承受的痛苦。死亡让我们失去了所爱的依恋对象,日常生活中的爱的互动性被摧毁,哀伤的出现不可避免。但哀伤和死亡一样,并不总被正视。人们常常说“节哀顺变”,好像哀伤不需要讨论,总会随着时间的流逝自然而然地获得疗愈。

至亲的离世是世界上最难以承受的痛苦。死亡让我们失去了所爱的依恋对象,日常生活中的爱的互动性被摧毁,哀伤的出现不可避免。但哀伤和死亡一样,并不总被正视。人们常常说“节哀顺变”,好像哀伤不需要讨论,总会随着时间的流逝自然而然地获得疗愈。

两年前,我采访失去独生子女的父母,发现情况并非如此。面对丧亲后的种种负面情绪,人们很多时候是迷茫无助的。有一位父亲告诉我,他从前从不和同事红脸吵架,失去孩子后却一次次因为平常小事拍桌子大发雷霆,他自己都感到莫名其妙。每一次情绪失控后,他解释、道歉,努力调整心态,可是无论怎么做,都控制不住自己。他一度认为自己肯定是精神上出了问题。

失去孩子几年后,这位父亲有机会读到关于哀伤的专业心理学文章,才恍然大悟,原来包括无法遏制的愤怒、哭诉在内,种种复杂的情绪都是哀伤早期阶段的正常现象。他告诉我,如果他能更早地了解相关的信息和知识,就能理解自己的状况,明白自己在经历什么,以后会是一个什么样子,这对于丧亲者会是不小的帮助。

哀伤这种人类最常见的情感,恰恰是心理学最复杂的课题之一。丧失和哀伤是非常私密的经历和体验,人们往往不愿让陌生人接近这段记忆,甚至很少让自己再去触碰。直到最近20年,心理学对哀伤的认识才慢慢清晰起来。

面对亲人的去世,每个人都会有自己不同的方式面对内心的哀伤:有的人以泪洗面,有的人默如磐石;有的人拼命工作,有的人不愿起床;有的人捧着照片片刻不离,有的人不敢看照片一眼……

一般来说,人们都会有五大方面的反应:情感反应,包括无尽的思念、巨大的悲伤、愤怒、孤独、焦虑和抑郁;认知方面,人们可能有的感受包括对世界和生活失去安全感,对社会、对人失去信任,感到世界不公平,等等;在行为上,人们可能有泪流不止、思维反应迟钝、注意力难以集中,与社会脱离,自我封闭等反应;在生理上,可能会出现睡眠及肠胃功能紊乱、免疫系统功能下降、血管疾病出现或加重等情况;在精神上,人们有可能对过去的信仰产生动摇或否定,也可能会寻找新的信仰和精神寄托。

我们首先需要了解的是,在丧亲的早期,所有这些现象都是自然和正常的,不要对此感到意外,更不要刻意“节哀”。当我们揭开哀伤的本质,我们会发现,“哀伤是爱”。失去挚爱的人,往往会使爱变得更强烈、更深沉。也正因如此,我们才会感到深深的哀伤。哀伤不是无能,不是软弱,它需要宣泄和疏导,而不是压抑,这是在哀伤中重建生命的一个重要部分。

调查显示,在失去至亲之后,50%~85%的人会在事件发生后最初几周甚至几个月内体验到强烈的哀伤情绪,但正常哀伤反应会随时间的流逝逐渐减轻。这并不意味着失去亲人的痛苦会完全消失,而是我们把哀伤健康地整合进自己的生活,能够适应挚爱已逝的生活常态,能够感受到生命的活力依然存在,并能带着爱、哀伤、怀念、喜乐、自信,身心健康地生活下去。在心理学上,这被称作“整合性哀伤”。

然而,根据国际上的统计,超过10%的丧亲者并不会进入这个新的阶段。2018年,世界卫生组织公布了《国际疾病分类(第11版)》(ICD-11),正式新增了“延长哀伤障碍”:在挚爱的人逝去6个月后,生者对逝者的极度思念仍不断地萦绕心头,不同的哀伤反应随时会被日常生活的各个方面触发。哀伤会严重损害个人、家庭、社会、教育、职业及其他重要方面的功能,使丧亲者难以正常工作、学习、做家务、与人交往和处理日常生活事务。

“延长哀伤障碍”并不等同于抑郁症和创伤后应激障碍。根据美国精神医学学会2013年出版的《精神障碍诊断与统计手册》(第五版),哀伤和抑郁有很多区别。比如:哀伤的痛苦往往如同大海的浪上下起伏;抑郁症的痛苦情绪则如同一潭死水。丧亲者在哀伤中往往依然保留着自尊;抑郁症患者则感到失去了自尊和自我价值,出现自我厌恶。丧亲者在哀伤中出现的死亡想法或自杀倾向往往是因为他们希望以死去“陪伴”逝者;抑郁症患者的自杀念头更多地针对自己,觉得自己无法应对压力,无法承受痛苦。丧亲者在哀伤中会沉浸于关于逝者的回忆里,并会有类似于愉悦的感觉;抑郁症患者会自我指责,思维是消极的和绝望的。

失去至亲是严重的创伤,但哀伤并不同于创伤后应激障碍。延长哀伤障碍和创伤后应激障碍都有“闯入”症状,一些具有伤害性的往事意念会闯入脑中。当与逝者有关的事物出现在延长哀伤障碍患者脑海中时,他们可能从中得到某种温暖的感觉;而创伤后应激障碍患者只会因为“闯入”体验到焦虑和恐惧。

如果在丧亲超过半年以后,你依然饱受折磨,就需要寻求专业精神医师的帮助。目前,哀伤的疗愈并不存在特效药物。一些抗抑郁药物能够改善丧亲后的抑郁症状,但对延长哀伤症状效果甚微。心理治疗是延长哀伤障碍的主要治疗方法。它和普通的心理咨询不同:抑郁、焦虑的治疗目标是帮助来访者解决焦虑和抑郁,但哀伤咨询是帮助来访者在生活中为哀伤找到一席之地,带着哀伤去生活。

当代著名哀伤学者、心理学家、复杂性哀伤治疗开发者玛格丽特·希尔(Margaret Shear)博士在一次演说中谈道:“人们时常想象丧亲哀伤仿佛是一次旅行的开始,然而哀伤并不是一个有归程的旅行。我们不可能在经历过一段哀伤的日子之后走上返程,重新回到过去的生活中。相反,哀伤是一个新的家园,是生者的永居之地,生者要在那里重新界定他们的生活。生命因为重大的丧失而永远改变。即使哀伤没有终止,但生活的意义却依然可以重建,并让人感到丰盛和满足。”

(参考资料:《哀伤疗愈》,[美]刘新宪著,中国人民大学出版社) 健康心理学家庭