探索海底世界

作者:袁越 一提到深海,大多数人最想知道的一定是“海底有什么”,仿佛从海平面到海床的这段空间根本不值一提。载人潜水器的终极目标也一定是“迅速坐底”,似乎下潜期间的这段旅程没什么可看的。

一提到深海,大多数人最想知道的一定是“海底有什么”,仿佛从海平面到海床的这段空间根本不值一提。载人潜水器的终极目标也一定是“迅速坐底”,似乎下潜期间的这段旅程没什么可看的。

人类对海底的迷恋很容易理解,因为深入水下200米就已经什么都看不见了,我们很容易凭经验将深海想象成一潭死水。但海底就不同了,那里有我们熟悉的石头、沙子和淤泥,石缝里肯定隐藏着一些好玩的东西吧?

如果你去问一个小学生,海底是什么样子的,他一定会说,海底应该和陆地差不多,有山有沟有平原,因为没有理由相信海底和陆地会有什么不同。但如果你去问一个19世纪中期的地质学家,他一定会说海底大概率是平坦的,因为陆地上的河流每年都会把大量泥沙冲进海洋,如此日积月累,那些沟沟坎坎一定都被填平了。

现在我们知道,那个小学生的回答是正确的,但他的推理有误,因为没有理由认为海底和陆地必须是一样的。而那个地质学家的结论虽然不正确,但他的推理方式是没问题的,只是他的前提错了。海底不是静止的,而是一直在缓慢移动,所以那些沟沟坎坎是永远也填不平的。

最先发现海底不怎么平坦的是英国科考船“挑战者号”,它在1872年开始的那次为期3年半的环球之旅中用铅锤测量了全球海洋的深度,发现各地的差别巨大。但铅锤测距法的工作效率实在是太低了,花了这么长的时间只测了几百个数据,所以那时的地质学家对于深海海床的整体样貌仍然可以说是一无所知的。

自然界有个不成文的规律,那就是如果大自然在某一方面亏欠了你,一定会在另一方面给予补偿。海水是电磁波的死敌,无论是无线电信号还是可见光(电磁波的一种)在海里都传不了太远。但海水却是声音的最佳玩具,声波在海水中的传播距离和传播速度都要比在空气中好得多,于是科学家们发明了声呐,利用回声的时间差来探索海洋。

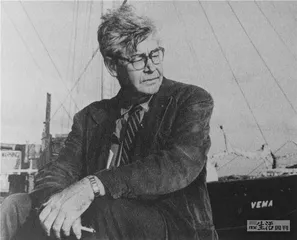

早期声呐技术是伴随着军用潜艇的普及而发展起来的,海军是其主要用户。“二战”结束后,一些科学家将这项技术用于海底地质研究,美国地质学家莫里斯·尤因(Maurice Ewing)是这个领域公认的佼佼者。他不但发现了海洋中的深水声道(SOFAR Channel,能够远距离传输声波的海水层),还开创了通过人造地震来研究海洋地质学的先河。当年就是他最早发现海洋地壳的厚度要比大陆地壳薄得多,而且洋壳里的化石年龄也要比陆壳化石小得多。可惜当年的地质科学水平有限,没人知道这两件事究竟意味着什么。

尤因于1947年加入哥伦比亚大学,参与创建了著名的拉蒙特-多尔蒂地球观测研究所(Lamont–Doherty Earth Observatory)。他为研究所招募的第一批学生当中有位名叫布鲁斯·希曾(Bruce Heezen)的年轻地质学家,对海底地形很感兴趣。希曾的理想就是绘制一张精细的全球海洋地形图,但当年的声呐技术还处于单点测距的时代,为了精细地测出一片海床的地形,测量船不得不在同一片海域来回走“之”字,工作效率比铅锤法好不到哪里去。美国海军为了打赢潜艇战,急需获得全球的海底地形图,为此他们不但派出了多艘军舰前往世界各地测量海深,甚至要求所有的美国远洋轮船都必须在船尾拖一根声呐探测仪,并将沿途收集到的数据上交给相关机构。就这样,美国科学家们所掌握的海洋深度数据总量迅速暴涨,很快就超出了绘图员所能承担的极限。

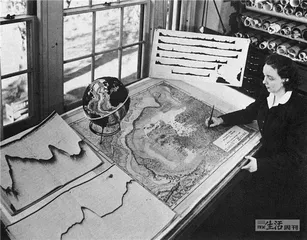

当年和希曾同时被尤因招进哥伦比亚大学的还有一位名叫玛丽·夏普(Marie Tharp)的女地质学家,和希曾一样也对海底测绘很感兴趣。但因为50年代美国科研界的性别歧视现象还很严重,女性不被允许乘船出海考察,于是夏普只能待在办公室里做些整理数据的工作。希曾对这位女同事的工作能力十分欣赏,两人很快结成一对科研搭档,共同绘制海底地形图。

当年和希曾同时被尤因招进哥伦比亚大学的还有一位名叫玛丽·夏普(Marie Tharp)的女地质学家,和希曾一样也对海底测绘很感兴趣。但因为50年代美国科研界的性别歧视现象还很严重,女性不被允许乘船出海考察,于是夏普只能待在办公室里做些整理数据的工作。希曾对这位女同事的工作能力十分欣赏,两人很快结成一对科研搭档,共同绘制海底地形图。

他俩一开始绘制的是一种和陆上军用地图十分相似的等高线地形图(Contour Maps)。但因为冷战的关系,美国海军不允许任何人发表这种地图,于是两人只能换一种形式,改为绘制自然地理图(Physiographic Maps)。这种图虽然不如等高线地形图那么精确,但却更为直观,很像是有人把海水全部抽干,然后从上往下为裸露的海床拍了一张照片。

人是视觉动物,直观的图像最容易触发人类的直觉,而人类的直觉是个神奇的东西,经常会比精密的仪器更为犀利。1953年的某一天,夏普盯着刚刚绘制完成的北大西洋海底地形图,发现大西洋洋中脊(Mid-Atlantic Ridge)并不是一条完整的山脉,中间似乎有条裂缝,将洋中脊垂直横切,一分为二。她怀疑自己看到的是一个类似东非大裂谷的地质断层,便把自己的直觉告诉了希曾,后者的第一反应是:“这不可能是真的,因为这也太符合大陆漂移学说了!”

这里所说的大西洋洋中脊指的是大西洋中间的一条和两岸平行的海底山脉,是由英国“挑战者号”首先发现的。但因为那是通过铅锤法测出来的,缺乏细节,所以大家都认为那只是一条普通的海底山脉而已,不值得大惊小怪。细心的夏普却发现在那条山脉的正中间有个V字形峡谷,很像是两块陆地被分开时形成的缺口,这就有点奇怪了。

希曾所说的这个大陆漂移学说(Continental Drift)非常有名,很多人都知道这个理论是一个名叫阿尔弗雷德·魏格纳(Alfred Wegener)的德国古气象学家于1912年首先提出来的。但一直到魏格纳于1930年因故去世时为止,该理论都没有获得大家的公认。这件事一直被当作非主流科学家敢于反抗主流权威思想的案例加以传颂,但实际情况要比这个复杂得多。

希曾所说的这个大陆漂移学说(Continental Drift)非常有名,很多人都知道这个理论是一个名叫阿尔弗雷德·魏格纳(Alfred Wegener)的德国古气象学家于1912年首先提出来的。但一直到魏格纳于1930年因故去世时为止,该理论都没有获得大家的公认。这件事一直被当作非主流科学家敢于反抗主流权威思想的案例加以传颂,但实际情况要比这个复杂得多。

原来,魏格纳提出大陆漂移学说的灵感同样来自他自己的一个直觉。他在病榻上看到病房墙壁上贴着的一张世界地图,发现南美大陆东岸和非洲大陆西岸的海岸线非常互补,于是他猜测这两块大陆原本是连在一起的,后来被某种外力分开了。其实他并不是第一个有这种想法的人,但他却是第一个科学地对待这个想法的人。他做了一些调查研究,发现美洲和非洲的岩石层也是相互对应的,甚至这两个地方的动植物也有某种关联。但反对者认为这种关联很可能只是一种巧合,而这两块大陆上也能找到一些没有关联的地方,所以魏格纳提出的这两个证据是比较弱的。

相比之下,反对他的人提出的证据非常强,那就是地壳是由一层坚硬的岩石组成的,当时没有任何一种已知的力量能够让陆壳冲破洋壳的阻挡,发生横向位移,其摩擦力肯定会大到不可想象。魏格纳自己也找不出很好的理由来反驳对方的观点,所以他提出的这个大陆漂移假说在很长一段时间里都被认为是荒诞不经的伪科学。这就是为什么当希曾听到夏普的发现时第一反应就是不靠谱,因为如果真是那样的话,洋壳有可能是会动的,因此大陆不用主动漂移,而是可以像坐车一样随着洋壳的移动而被动地漂移。这样一来,大陆漂移假说的最大障碍就迎刃而解了。

于是,希曾一直拒绝相信夏普的猜测,还跟同事抱怨说这是“妇人之见”。但在一年之后,位于哥伦比亚大学隔壁的贝尔实验室为了铺设海底电缆,邀请希曾帮他们分析海底地震数据。希曾把这个工作交给了自己的一个研究生,还嘱咐他按照夏普的方法分析对方提供的这些数据。分析结果表明,北大西洋海底地震的震中几乎全都集中在洋中脊的附近,这就意味着洋中脊是活动的,就像陆地上发生地震时地壳也会移动一样,希曾终于意识到夏普有可能是对的。

若干年之后,夏普又陆续画出了南大西洋、印度洋和太平洋的海底地形图,证明洋中脊并不是北大西洋独有的,而是遍及所有的大洋。事实上,地球洋中脊的总长度超过了6万公里,最高处比周围海床高出2公里,最宽处更是达到800公里,总面积占到地表总面积的23%,是地球表面最为显著的地质特征。更绝的是,这些洋中脊全都是连在一起的,很像是棒球上的缝线,合起来把地壳分成了几大块体,这些块体后来人称之为板块,魏格纳的假说真有可能是正确的。

1977年,《美国国家地理》杂志发表了由夏普和希曾共同完成的全球海底地形图。为了增加视觉效果,杂志社专门请人为这张图上了色。这是人类第一次看到海底的样子,大家终于知道海底有平原有山峰有峡谷,似乎和陆地没什么两样。但是,外行看的是热闹,只有内行才能看出门道。这张海底地形图的很多细节都和魏格纳当初的预言十分吻合,大陆真的是在移动的,因为海底是活的,一直在不停地动。

1957年的某一天,年轻的希曾向一位来访的著名学者展示他和夏普刚刚绘制完成的大西洋洋中脊地形图,这位学者兴奋地拍着希曾的肩膀说:“年轻人,你刚刚撼动了地质学的根基!”

1957年的某一天,年轻的希曾向一位来访的著名学者展示他和夏普刚刚绘制完成的大西洋洋中脊地形图,这位学者兴奋地拍着希曾的肩膀说:“年轻人,你刚刚撼动了地质学的根基!”

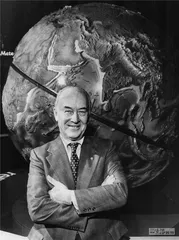

这位学者名叫哈里·赫斯(Harry Hess),是普林斯顿大学地质系的系主任。赫斯年轻时曾经加入过海军,作为声呐兵参加过“二战”。舰长分配给他的任务就是当军舰行驶在浅海时打开声呐开始测距,防止军舰触礁。但赫斯却在整个航行期间一直开着声呐设备,用这个办法积累了大量深海海床的数据。正是在分析这些数据的过程中,赫斯发现了海底平顶山,并正确地判断出这些平顶山原本都是圆锥状的火山,露出海平面的部分逐渐被风雨侵蚀掉了,而水下较浅的地方则在珊瑚礁的帮助下逐渐向上生长,最终变成了平顶山。达尔文早就研究过类似的地质过程,但他关注的是位于浅海的珊瑚环礁,而赫斯发现的这些平顶山大都位于海平面以下1000~2000米的海底,而且距离洋中脊越远的平顶山深度就越大,于是赫斯猜测海床不是静止不动的,而是因为某种未知的原因一直在远离洋中脊,从而把平顶山从浅海带到了深海。

当赫斯看到希曾绘制的海底地形图时,立刻意识到洋中脊中间的那条裂缝很可能就是岩浆涌出的地方。新涌出的岩浆碰到海水后凝结成岩石,这就是新洋壳的来源,也是海床平移的原动力。希曾也想到了这一点,但他觉得既然洋壳在不断地扩张,那么地球本身也应该不断变大才对。然而地球显然并没有变大,所以赫斯相信旧的海床一定会在某个地方沉入地下,重新变为岩浆,从而完成一个循环,而这个地方很可能就是海沟。

1962年,赫斯和另一位地质学家合作,提出了“海底扩张学说”。第二年,一位名叫约翰·图佐·威尔逊(John Tuzo Wilson)的加拿大地质学家用“转换断层”解释了夏普发现的横切洋中脊裂缝的成因,并将地球表面划分为几个巨大的块体,称为板块。就这样,板块构造学说(Plate Tectonics)诞生了。这件事被认为是和哥白尼的日心说和达尔文的进化论同等级别的大事件,因为它彻底改写了地质学教科书,更新了人类对于地球演化的认知。

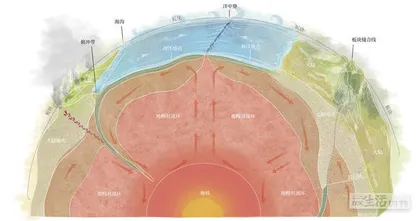

今天我们知道,地球可以按照化学成分的不同分为地核、地幔和地壳这三部分。其中地核的比重最大,位于地球的中心。地幔比重次之,位于中间层。地壳比重最轻,位于最外层。地幔又可以按照温度和压力的不同分为三层,内外较硬,软的部分在中间,像个夹心面包。高温高压将中间软的部分变成了半固体的凝胶,很像是低温下的蜂蜜,在外力的长期作用下会发生缓慢的变形和位移,因此又被称为软流圈(Asthenosphere)。硬的部分在软流圈的上下,均为坚硬的固体,但其化学性质和地壳有所不同。

今天我们知道,地球可以按照化学成分的不同分为地核、地幔和地壳这三部分。其中地核的比重最大,位于地球的中心。地幔比重次之,位于中间层。地壳比重最轻,位于最外层。地幔又可以按照温度和压力的不同分为三层,内外较硬,软的部分在中间,像个夹心面包。高温高压将中间软的部分变成了半固体的凝胶,很像是低温下的蜂蜜,在外力的长期作用下会发生缓慢的变形和位移,因此又被称为软流圈(Asthenosphere)。硬的部分在软流圈的上下,均为坚硬的固体,但其化学性质和地壳有所不同。

地幔外层的坚硬部分和地壳合在一起并称为岩石圈(Lithosphere),其厚度平均约为100公里左右。这个数字听起来很大,但比起地球6300多公里的半径来说只是薄薄的一层而已,和鸡蛋壳与鸡蛋的比例差不多。地质学家所说的板块,指的不光是地壳,而是整个岩石圈,所以板块运动的本质是被分成了几块的岩石圈在软流圈上的滑动和错位,而不是魏格纳认为的陆壳在洋壳上滑动,也不像赫斯认为的那样是陆壳在洋壳上被动式的坐车运动。

地壳也不是铁板一块,而是按照组分的不同分成了陆壳和洋壳。其中洋壳主要是由低黏性的岩浆快速冷却而成的玄武岩组成的,比重约为2.9克/立方厘米。陆壳则主要是由硅含量较高的岩浆缓慢冷却后形成的花岗岩组成的,比重约为2.7克/立方厘米。按照下重上轻的原则,洋壳总是位于下方,从而被海水覆盖。陆壳则大部分位于海平面的上方,它们就是陆地的基础。

值得一提的是,并不是所有的海床下面都是洋壳。海洋中靠近大陆的部分叫作大陆架,其实是属于陆壳的一部分。今天的海洋占地球表面积的71%,但洋壳的总面积大约只占地球表面积的60%。陆壳虽然只占地球表面积的40%,但因为陆壳的平均厚度约为30公里,洋壳的平均厚度只有7公里,所以陆壳的体积占到地壳总体积的70%左右。

板块构造学说的关键就在于继承了赫斯提出的洋壳循环的合理假说,即海底扩张学说。这个假说很好地解释了为什么洋壳比陆壳薄很多,而且大部分洋壳上的化石只有不到两亿年的历史,因为洋壳本身就只有不到两亿年的历史。相比之下,陆壳的平均寿命高达22亿年,所以只有在陆地上才能发现年代久远的古生物化石。

这个大胆的假说需要过硬的证据,而最强的证据来自海底岩石磁性的研究。众所周知,地球的南北磁极历史上曾经发生过多次翻转,而那些含铁的岩石只有在液态时才会顺着地球磁极的方向排列,固化后这个方向就不会再变了,所以这些岩石自带的磁性相当于地质年代的记录仪,忠实地记录了岩石形成时的年代。

“二战”时期,美国科学家发明了非常灵敏的便携式磁通门磁力仪(Fluxgate Magnetometer),可以帮助美国海军发现德军潜艇。战争结束后,一些科学家将这套设备用于测量海底岩石的磁性。50年代中期,美国斯克里普斯海洋研究所(Scripps Institute of Oceanography)的科学家将一台磁通门磁力仪绑在科考船的船尾,用它来扫描大西洋的洋中脊,发现洋中脊两侧的岩石磁性呈现条带式对称分布,就像斑马线一样。此后的10年里,来自世界各地的科学家们陆续测量了全球洋壳的岩石磁极,证明斯克里普斯海洋研究所的发现适用于几乎所有的洋中脊。这个发现明确无误地表明洋中脊确实是洋壳的诞生地,新的洋壳自生成后便开始均速地向两侧扩张,推动了陆壳的移动。

“二战”时期,美国科学家发明了非常灵敏的便携式磁通门磁力仪(Fluxgate Magnetometer),可以帮助美国海军发现德军潜艇。战争结束后,一些科学家将这套设备用于测量海底岩石的磁性。50年代中期,美国斯克里普斯海洋研究所(Scripps Institute of Oceanography)的科学家将一台磁通门磁力仪绑在科考船的船尾,用它来扫描大西洋的洋中脊,发现洋中脊两侧的岩石磁性呈现条带式对称分布,就像斑马线一样。此后的10年里,来自世界各地的科学家们陆续测量了全球洋壳的岩石磁极,证明斯克里普斯海洋研究所的发现适用于几乎所有的洋中脊。这个发现明确无误地表明洋中脊确实是洋壳的诞生地,新的洋壳自生成后便开始均速地向两侧扩张,推动了陆壳的移动。

第二个证据来自海底地震的研究。60年代中期,科学家们终于掌握了准确测量海底地震震中的方法,并用这套方法研究了海底地震的分布情况,发现它们全都位于洋中脊和海沟附近。事实上,地球上90%的地震和火山都发生在上述这两个地方,说明洋中脊和海沟最有可能是板块的边界,同时也是板块诞生和消亡的地方。地球上的洋中脊加起来有6万多公里长,它们就是地壳的摇篮。地球上的海沟加起来有5万多公里长,它们就是地壳的坟墓。

1968年,全球最知名的100名地质学家齐聚纽约参加地质学年会。大家经过一番讨论后一致认为板块构造学说是最符合实验数据的理论,并一致同意将其写进教科书。现在我们知道,地球的岩石圈被分成了7个大板块和十几个小板块,它们以每年几厘米的速度相互移动,和人类指甲的生长速度差不多。大家千万别小看这点速度,如果没有板块运动的话,地球上就不会有高山和深谷,也不会有火山和地震。如果没有这些变化,地球就“死”了,因为生命是不会在一颗没有火山和地震的行星上出现的。一颗“死”行星上即使偶然出现了生命,也不会进化出如今天这般丰富多彩的生态圈,因为这样的生态圈需要地壳物质不断循环才能实现。

就这样,地质学理论从大陆漂移学说、海底扩张学说演变成了板块构造学说。这个转变开始于陆地上的灵光一现,结束于来自海底的科学发现,后者完全得益于深海探索技术的进步。当年那些出于好奇而潜入深海的人恐怕不会想到,他们的努力促成了板块构造学说的快速发展,并最终导致了地质学的一次重大飞跃,帮助人类重新认识了地球的起源,这就是探险的价值所在。

不过,当人类终于有能力下潜到海底之后,最多也只能看到海床的表面。接下来一个很自然的目标就是探索海底之下还有什么,这就需要借助大洋钻探技术了。

有句话说得好:宇宙的边疆无穷无尽,地球的边疆换来换去。古人曾经把热带雨林和沙漠戈壁叫作边疆,后人又把南北两极和喜马拉雅山脉称为边疆。本专题则把深海看作是地球最后的边疆,但实际上地球还有一个非常难以达到的边疆,那就是地球的内部。

有句话说得好:宇宙的边疆无穷无尽,地球的边疆换来换去。古人曾经把热带雨林和沙漠戈壁叫作边疆,后人又把南北两极和喜马拉雅山脉称为边疆。本专题则把深海看作是地球最后的边疆,但实际上地球还有一个非常难以达到的边疆,那就是地球的内部。

人类对地球内部的兴趣由来已久,在这个领域法国科幻作家凡尔纳再次走在了科学的前面。他创作的《地心游记》曾经轰动一时,但书里对地心的描写存在很多错误,因为19世纪的科学家对于地球内部的情况了解得实在是太少了。虽然如今情况有了很大改善,但迄今为止人类下到的陆地最深处也仅仅是4000多米深的南非金矿而已,距离地心还远着呢。

科学家们还有一个间接的办法去探索地球内部,那就是钻探。目前人类钻过的最深的地洞是苏联在科拉半岛(Kola Peninsula,靠近挪威边境)打的一个深钻,这项工程从1970年开始干起,一直干到1991年苏联解体时为止,一共打下去12.262公里深,但也仅仅是地壳厚度的三分之一而已。

“地质钻探的初衷就是打穿地壳,突破莫霍面,取到地幔的样本。”同济大学海洋与地球科学学院教授汪品先院士对我说,“这在陆地上需要钻30公里深,而在洋底则只需要钻5~10公里就可以了,这就是为什么我们要搞大洋钻探。”

莫霍面(Moho Discontinuity)指的是地壳和地幔之间的分界线,最早是由克罗地亚地质学家安德里亚·莫霍洛维奇(Andrija Mohorovicic)在分析地震波时发现的。迄今为止人类对于地幔的知识都是通过间接手段获得的,因为人类的钻探技术还很落后,没有能力拿到地幔的原位样本。

一提到钻探,很多人首先想到的都是石油钻探,但地质钻探和石油钻探是两回事,差别非常大。“石油钻探打的是沉积岩,像打豆腐,软得很。而地质钻探打的是火成岩,比沉积岩硬得多,像打钢。”汪院士解释说,“另外,石油钻探只要打通了就行了,地质钻探还得取芯,这就要求钻孔过程中不能破坏样品的内部结构,这就难上加难了。”

如果再把数千米深的海水考虑进去,大洋钻探堪称是地球上难度最大的科学实验项目之一,也是衡量各国科技水平的重要标志。

最早尝试大洋钻探的是美国科学家,他们于1961年在东太平洋海面下3558米的地方钻了一个183米深的孔,从中取到了3米的玄武岩样本。当时的美国总统肯尼迪专门致电祝贺,称其是“科学史上划时代的里程碑”。但是,因为预算经费扶摇直上,以及其他一些原因,美国众议院投票拒绝继续拨款,这个“莫霍计划”很快就黄掉了。

计划失败的另一个重要原因是技术上的,因为大洋钻探的难度实在是太大了!火成岩是非常坚硬的岩石,要想在几千米的海底钻透这种岩石而又不破坏岩芯的结构,其难度可想而知。地质学家们被迫改变了思路,决定先从沉积岩开始钻起,一方面是为了练练手,另一方面也有某种科学上的考量。沉积岩虽然不如火成岩那样吸引眼球,但它毕竟记录了大洋亿万年的环境演变历史,同样具有很高的科研价值。

于是,以美国斯克里普斯海洋研究所为主导的一批美国海洋研究机构于1968年共同发起了“深海钻探计划”(DSDP),并建造了一艘名为“挑战者号”(Glomar Challenger)的大洋钻探船,尝试钻探墨西哥湾的沉积岩。这项计划的第一阶段结束于1983年,取得了一大批丰硕的成果。第二阶段开始于1985年,改名“大洋钻探计划”(ODP),其母船也从排水量1.05万吨的“挑战者号”改成了1.7万吨的“决心号”(JOIDES Resolution),新船从吨位到钻探技术都比旧船有了很大提高。

DSDP阶段是以美国为主的,ODP阶段则向全世界开放,只要按时缴纳会费,任何国家都可以成为它的会员,分享其钻探设备和研究成果。80年代的中国国力还不强,缴不起会费,直到1998年才以1/6成员的会费(每年50万美元)加入了ODP,成为其“准会员”(Associate Member)。几乎与此同时,由汪品先院士提交的《东亚季风史在南海的记录及其全球气候意义》计划书在全球专家评审中获得第一名,他也因此而成为1999年2月份开始的ODP第184航次的首席科学家,指挥“决心号”驶入南海,主导了中国历史上的第一次大洋钻探。

“我虽然很高兴做了首席,但我心里真的捏了把汗,因为我连这条船都没见过。”汪院士回忆说,“当时‘决心号’刚刚结束了在澳大利亚的上一个航次,所以我们是从南半球北上,穿过赤道进入的南海。没想到南海出了海盗,船长决定不在南沙打钻,而是直奔东沙。我坚决不同意,并立刻给中国政府发电传,海洋局给了我一个回复,说中国海军注意到了你们这个航次。船长立刻明白这是什么意思了,便同意我们在南沙打了第一口井。”

这口井编号1143,水深2772米,井深500米,是迄今为止在南沙打的唯一一口井。因为打的都是沉积岩,所以钻井过程很顺利,没有出现任何问题。之后的两个月时间里,“决心号”又在东沙北坡打了5口井,拿到了3000多万年的岩芯记录,取得了非常漂亮的数据。整个航次耗资700万美元,大部分都是美方出的钱,所以汪院士开玩笑说,他提议的这项研究计划把14年的会费都赚回来了。

2003年,大洋钻探开启第三阶段,更名为“综合大洋钻探计划”(Integrated Ocean Drilling Program,简称IODP)。这一阶段日本异军突起,出资建造了一艘新式的大洋钻探船“地球号”,可以进行有泥浆循环的立管钻探,井深能够达到7000米。相比之下,美国的“决心号”属于非立管钻探船,打的是裸眼钻,既不下管套也不用泥浆,因此井深无法超过2000米。为了配合这项新技术,“地球号”的排水量达到了5.7万吨,是“决心号”的3倍多,其实际造价超过了8亿美元,更是远超美国。所幸当时日本的经济状况良好,出得起这笔钱。

因为日本是地震高发国家,所以“地球号”主攻深海发震带。2012年4月27日,“地球号”在日本海沟附近钻到了海平面以下7740米的地方,创造了当年的世界纪录。这口井的海床深度为6883.5米,海床下的钻井深度为856.5米,在这样深的海底钻了一个这样深的井,还要取出岩芯样本,堪称是一项奇迹。

面对美日的夹击,欧洲选择另辟蹊径,采用了租船打钻的方法,专攻大洋钻探打不了的海底(比如北冰洋),取名“特定功能平台”(Mission Specific Platform)。

就这样,大洋钻探的第三阶段形成了美日欧三足鼎立的局面。

作为大洋钻探的后起之秀,“地球号”是为了超越美国而建造的,无论是造价还是使用成本都非常高,光是每天的油耗就大得惊人。再加上原油价格的暴涨,导致“地球号”每出海一天所需费用竟然高达50万美元,科学家们用不起了。于是,当“综合大洋钻探计划”于2013年结束,代之以新的“国际大洋发现计划”(International Ocean Discovery Program,简称同样为IODP)时,美国宣布和日本分开经营。中国和另外20多个国家加入了美方阵营,并成为每年缴费300万美元的正式会员。之后,中国国家自然科学基金委拿出两亿元人民币支持中国科学家提出的“南海深部计划”,并在汪院士的主持下,利用美国的“决心号”分别于2014年和2017年在南海打了3个航次。其中一次因故没有完成预定任务,美方又主动补给我们半个航次,加起来中国南海已经打过4.5个航次,与墨西哥湾和日本海一道成为目前世界上研究得最为详尽的边缘海。

据统计,全球大洋钻探计划实施50余年来一共获得了超过40万米的岩芯,它们全都保存在岩芯库里,向全世界科学家免费开放。地质学家们利用这些岩芯,在板块构造学说和古海洋学这两大领域取得了一系列丰硕的成果。比如,早期大洋钻探证明洋壳最多只有2亿年的历史,说明洋壳一直在更新,为板块学说提供了坚实的证据。再比如,科学家们通过对洋底沉积岩芯的分析,发现地中海曾经在600万年前彻底干涸,30万年之后才又和大西洋恢复联通。除此之外,造成恐龙灭绝的那次小行星撞击地球事件也在大西洋底的岩芯中找到了直接证据。

但是,金融危机带来的全球经济衰退,以及钻探技术进步迟缓等原因,导致美日等国在大洋钻探领域的经费投入严重不足。美国的“决心号”已经使用了35年,预计将在2023年“国际大洋发现计划”结束时退役,但美国至今仍然没有建造一艘新钻探船的打算。日本的“地球号”虽然设备先进,但因为日本经济不景气,再加上2011年日本地震造成船只意外受损,导致其使用频率一直不高,大部分时间处于闲置状态。

为什么会这样?难道地质学家们找不出新的问题了吗?答案当然是否定的。

“板块构造学说是20世纪基础科学的四大理论之一,其地位非常重要。”中国海洋大学地质学家李三忠教授对我说,“但现在这个理论面临三大难题,每一个都需要借助新的技术手段,以及大量的数据支持才能获得突破。”

“板块构造学说是20世纪基础科学的四大理论之一,其地位非常重要。”中国海洋大学地质学家李三忠教授对我说,“但现在这个理论面临三大难题,每一个都需要借助新的技术手段,以及大量的数据支持才能获得突破。”

在李教授看来,地质学面临的第一大难题就是板块何时、何地、因何起源的,尤其是陆壳的形成机制。他个人认为地球早期的板块很可能是非常小的,经过长期的相互碰撞,这才逐渐融合成为现在的这几个大板块。但这个假说需要数据支持,目前尚无定论。

地质学面临的第二大难题就是如何用板块构造理论来解释陆地上发生的复杂现象,比如大家常见的山体断裂面的分层现象(洋壳的断裂面上是没有这种分层的)。李教授认为,只有先解决了这个问题,才能更好地解释陆地上发生的地震的原因,比如汶川地震到底是怎么发生的,以及有没有可能提前预测。

地质学面临的第三大难题涉及板块运动的原动力。此前多数人都认为是洋中脊冒出的岩浆将洋壳向两侧推开,但近年来有人认为这股力量太小,不足以推动大面积的洋壳发生平移,所以他们认为板块运动的原动力更有可能来自海沟。海沟又名俯冲带,当相邻的两个洋壳板块相遇时,年龄较大或比重较大的会往下俯冲,形成海沟。这股俯冲的力量非常强,会把年轻的洋壳向这边拉拽,更有可能是板块运动的动力来源。

最后这个难题还涉及地幔的对流,这个过程很可能和地球上的物质循环有关系。俯冲带是地球上物质循环最激烈的地方,与俯冲带孪生的“岛弧”附近总有大量新物质以火山喷发的形式喷出,其中就包括对全球气候变化影响极大的二氧化碳。

事实上,这才是当前地质学所面临的最大问题,即通过对地球动力学、深部生物圈和碳&水循环的研究,搞清气候变化的所有细节,为维护地球的宜居环境服务。相比之下,板块学说只是地球动力学中的一个大环节而已,已经不是当今地质学最核心的课题了。

就拿碳&水循环来说,地球内部有一个储水库,那里的水以地幔矿物的羟基为主,虽然不能舀来喝,但却能和地表水相互转换,不断循环。因为每一次循环都会有损失,所以有人计算出全球大洋的海水将在20亿年之后完全枯竭。相比之下,地球上的碳大部分都不在表面,而是储存在地球内部。研究表明,光是岩石圈里的碳就要比地球表层碳多出将近2000倍,而地幔里的碳又要比岩石圈多出几十倍,这么巨大的碳储量,稍微有个风吹草动都会对地表生态系统带来巨大的影响。

虽然地底下还有那么多未解之谜,但大洋钻探却一直被少数几个发达国家垄断,近几年甚至仅有美国“决心号”这一艘钻探船在执行任务,原因就是这项技术的难度实在是太大了,一般国家掌握不了。

“大洋钻探的钻管一般有9米长,在钻机上一根一根连在一起伸到海里,可以一直连下去几千米。再加上火成岩非常坚硬,很容易把钻杆弄断,所以海上钻探设备一定要非常稳才行。”汪院士对我说,“‘决心号’上有两套稳定船只的系统,水平方向上的稳定靠的是12个推进器做动力定位,保证船体不发生横向位移。垂直方向上的稳定靠的是一块400多吨重的铁疙瘩压在钻杆上,防止钻头受海浪的影响而上下晃动。这两套稳定系统全部由计算机控制,基本上不需要人来操作,中国在这方面的水平还不够。”

偌大一个地球,仅靠一两艘钻探船显然是不够的。这就是为什么人类对海床下面的世界了解得极为有限,存在大量未解之谜。

事实上,目前人类不光是对海底了解得非常少,甚至连海床也仅仅知道个大概。迄今为止,只有20%的海床被精确地扫描过(标准是精确到100米以内)。要不是2017年一家日本财团资助的“海底2030计划”(GEBCO Seabed 2030 Project),这个数字将只有6%。换句话说,我们对地球海底还不如对火星表面了解得多。

“大多数人看到的海底地形图都是通过卫星测出来的,但卫星测的是海水重力差异导致的海平面曲率变化,精度不太够。要想达到100米的精度级别,还得靠多波束声呐探测系统(Multibeam Sonar System)。”中科院深海所专门负责海底测绘的陈传绪博士对我说,“最早的声呐系统每次只能打一个点,就像手电筒一样。多波束声呐一次可以打一个120°的扇面,工作效率大大提高。”

据陈博士介绍,目前舰载多波束声呐系统的测量精度可以达到水深的1%左右。比如针对万米深的马里亚纳海沟,海面船只的测量精度即可达到100米。即便如此,要想把整个海底都测一遍,需要测量船把全球海洋都走一遍,工作量是非常大的。GEBCO项目决定依靠民间的力量,动员全球远洋船只在执行各自的任务时携带一套多波束声呐设备,一路走一路扫,然后把数据上交,由他们进行汇总。比如美国富翁瓦斯科沃就在执行五大洋最深处的深潜任务时顺便花了10个月的时间完成了相当于法国总面积的海底测绘工作,其中超过一半都是此前从来没人测过的处女地。

2021年6月21日,GEBCO项目办公室宣布他们已经测完了全球海洋总面积的20.6%。他们的目标是到2030年时绘制出完整的全球海底精确地图,按照目前的进度来看,难度还是很大的。

绘制这样一张海底地图究竟有什么用呢?大家只要回忆一下马航370客机失事之后的搜寻过程就知道了。当时专家们已经猜出了失事客机最有可能的飞行轨迹,但因为我们对于南印度洋海底的情况极其陌生,导致搜救船在那片海域忙活了一年仍旧一无所获。

不过,除了应对类似这样的特殊情况,以及一些军事用途之外,绘制一张精细的全球海底地形图并没有太多看得见摸得着的实际好处,这就是为什么这件事拖了这么久都还没有完成。但是,就像当年夏普和希曾画出的第一张北大西洋海底地形图改写了地质学历史一样,我们并不知道未来这张更加精细的全球海底地形图会带给科学家们怎样的惊喜。

而这,就是探索未知世界的意义所在。

“对于任何未知的世界,我们首先需要深入进去探索一番,才能发现新的问题在哪里。”美国宇航局(NASA)卫星遥感部门的负责人基恩·菲尔德曼(Gene Feldman)博士说,“但现在的情况是,政府往往不愿意资助那些风险太大的研究项目,很怕钱花出去了却看不到回报,所以如今的科学家往往都是在已经提前知道大致结果之后才敢向有关部门提交经费申请,否则很难获得批准。”

以前的美国国力强大,再加上冷战的特殊需要,美国政府资助了很多看不到明显回报的基础研究项目,从中诞生了一大批足以改变人类历史的新发现。但是,如今国际局势发生了很大变化,美国政府对这类研究的资助力度大幅下降,很多美国科学家都觉得钱不够用了。

一方面是美国研发投入的下降,另一方面则是中国的兴起。根据联合国教科文组织(UNESCO)于2021年6月11日发布的2021年度《科学报告》,中国的研发投入全球占比已经从2014年的21.2%增加到了2018年的24.5%,这期间全球研发投入增量中有44%都来自中国。

“以前中国自然科学基金委的项目只有中国科学家在申请,现在的情形是很多外国科学家主动要求与中国同行一起来申请,这个趋势最近这两年正变得越来越明显。”李三忠教授对我说,“这件事正好说明科学是没有国界的,科学应该服务于全人类,我们都是人类命运共同体的一部分。”

万米载人潜水器是另一个好例子。所有地质学家都知道海沟很重要,因为那是洋壳消失的地方。只有把洋中脊和海沟研究清楚了,才能搞清楚地球的诞生和死亡。但如今只有中美两国搞出了万米级载人潜水器,有能力把科学家送到海底深渊。那些地方人类去过的次数屈指可数,说不定蕴藏着什么惊天的大秘密,只有去了才知道。

科学研究通常分为探索、观察和实验这三个阶段。探索阶段以前都是被欧美科学家承包的,比如人类对于深海的早期探索全都是由他们完成的,我们只能跟在他们后面做一些观察和实验的工作。如今时代变了,我们应该抓住这个机会,提升自己的实力,主动去探索一些全新的课题。

汪品先院士则把希望寄托在南海,他认为南海是个非常独特的边缘海,其沉积层不像墨西哥湾那么厚,更容易打到岩石层。中国应该出钱出设备,组织全世界的科学家一起来研究南海,把南海变成一个全球海洋研究的开放实验室,以此来打破“大西洋中心论”的束缚,因为大西洋是欧美科学家研究得最多的大洋,很多关于海洋的科学研究都是在大西洋做出来的,不一定能代表整个地球。

汪院士还极力主张大力发展“三深”,即深潜、深钻和深网。前两个不用再解释了,深网指的是铺设海底观测网,20年前曾经热过一阵子,现在冷下来了,除了中国谁都不愿投资,因为这个项目短期内很难看到回报。

不过,汪院士也看到中国在海洋研究领域出现了“占山头”和“吹牛皮”等不好的现象,便在《科技导报》上发表了一篇署名文章,提出了很多很好的建议。汪院士认为,中国的科技正在从“模仿”和“跟跑”开始转型,尝试走自己的道路,但这条路肯定会非常艰难,尤其是中国的深海研究,因为起步晚,落后更多,转型的道路会尤其艰难。因此中国的深海研究容不得“大跃进”,需在全国一盘棋下错位发展、各尽所长。

所有这些困难和困惑,很大程度上都是因为我们尚未做好准备迎接自己的新角色。不管大家承不承认,这一天实际上已经到来了,我们现在最需要的就是一点点勇气,以及许许多多的鼓励。任何时代都需要有个领军人物,为什么不能是我们呢?

2018年5月,当时已82岁的汪品先院士在9天内先后3次搭载“深海勇士号”载人潜水器下潜至南海深处,成为全世界潜入深海年龄最大的人。

2018年5月,当时已82岁的汪品先院士在9天内先后3次搭载“深海勇士号”载人潜水器下潜至南海深处,成为全世界潜入深海年龄最大的人。

“‘蛟龙号’的时候我就想下去,因为我们有很多搞海洋的科学家不敢下潜,我想做个样子给大家看看。”汪院士对我说,“不过‘蛟龙号’的运作机制不允许,没有下成,没想到‘深海勇士号’的这次下潜反而成全了我的知名度,因为‘蛟龙号’时我还不满80岁,破不了世界纪录。”

其实汪院士本人更看重无人潜水器,因为从工作量的角度讲,他相信无人潜水器才是深海地质研究的主力部队。他曾经在采访时跟我说:“载人潜水器相当于喝喜酒,无人潜水器才是过日子。载人深潜有利于发现,但是代价大得多,更多的工作要靠无人潜水器做好前期的准备工作。”但是,汪院士本人的那三次下潜恰好证明载人潜水器具备无人潜水器所没有的独特价值。

原来,那次下潜本来的目的是考察海底冷泉,但汪院士无意间看到了一株冷珊瑚,便立刻指挥潜航员开过去探查。冷珊瑚是一类在黑暗的冷水里靠海雪带来的养分而生活的珊瑚品种,大西洋里发现过很多,但在西太平洋海域基本上没有报道。没想到那次意外的改道让汪院士成为第一个发现南海大型冷珊瑚林的人,如果不是他亲自下去查看,这个秘密不知道又要等上多少年才能揭晓。

陈传绪博士告诉我,人眼是这个世界上最优秀的感光元件,尤其是弱光条件下的分辨能力是任何光学仪器都比不了的。深海所另一位研究地球化学的李季伟博士也认为人的作用是机器无法替代的,他曾经多次和同事们一起分析同一段海底视频,他发现下去过的人和没下去过的人感觉非常不一样。

不过,汪院士认为高质量的无人潜水器完全可以替代人眼,并不需要每次都载人下潜。那次意外发现很可能是因为他本科学的是古生物,对生物有一种本能的亲近感,这才注意到了那株海底珊瑚。

所以,这里面的关键因素很可能不是人眼比照相机更优秀,而是人脑对于生命有着独特的洞察力。我们很善于从一大堆无机物中迅速找到生命的迹象,这是多年进化带给我们的“超能力”。载人深潜正是为了充分发挥人类的这一“超能力”,帮助我们去研究生活在黑暗中的那些深海精灵。 大西洋海底地形大洋地质学海洋地震成因南海美国中国南海构造地震深海生物深海动物