黑暗中的精灵

作者:袁越 1833年,一位格陵兰岛居民在岸边发现了一个怪物,远看像一只足球,走近了才发现这是一条以前从没见过的鱼。它长着一个圆滚滚的身体和一只超大的下巴,嘴巴张得很开,露出一嘴尖利的长牙,模样丑陋而又怪异。最奇特的是,这条鱼的额头上居然长着一根状如马鞭的东西,很像是旧社会穷人卖身时插的草标,为这条丑鱼增加了一丝滑稽的色彩。

1833年,一位格陵兰岛居民在岸边发现了一个怪物,远看像一只足球,走近了才发现这是一条以前从没见过的鱼。它长着一个圆滚滚的身体和一只超大的下巴,嘴巴张得很开,露出一嘴尖利的长牙,模样丑陋而又怪异。最奇特的是,这条鱼的额头上居然长着一根状如马鞭的东西,很像是旧社会穷人卖身时插的草标,为这条丑鱼增加了一丝滑稽的色彩。

这条鱼立刻被送到了哥本哈根的一位生物学家手里,很快它便有了一个拉丁语名字:Himantolophus groenlandicus(疏棘角鮟鱇)。因为头上有马鞭,也有人叫它鞭冠鱼。这是鮟鱇鱼(Anglerfish)第一次进入西方主导的博物学目录,如今这个目录里已经有了170名成员。所有这些鮟鱇鱼有两个共同点:一是它们几乎全都生活在深海,二是它们全都长得特别丑。这第二条可不是随便说的,而是来自发行量很大的《美国国家地理》杂志。该杂志曾经在一篇文章中把鮟鱇鱼称为“地球上最丑陋的动物,没有之一”。

随着社交媒体的兴起,长相丑陋的鮟鱇鱼意外地成了网红。网友们纷纷给这种鱼起外号,认为它们之所以长得如此丑陋,是因为它们生活在黑漆漆的深海,没人看得见,所以就破罐破摔了。这个说法当然是搞笑的,但仔细一想倒也不无道理,因为它们的长相确实和它们生活的深海环境有很大的关系。

随着社交媒体的兴起,长相丑陋的鮟鱇鱼意外地成了网红。网友们纷纷给这种鱼起外号,认为它们之所以长得如此丑陋,是因为它们生活在黑漆漆的深海,没人看得见,所以就破罐破摔了。这个说法当然是搞笑的,但仔细一想倒也不无道理,因为它们的长相确实和它们生活的深海环境有很大的关系。

海洋可以按照深度的不同分为5层。200米以上的这段海域叫作表层带(Epipelagic Zone),这是太阳光可以照到的地方,因此也被称为阳光带(Sunlight Zone)。太阳光是地球上绝大部分生命的能量来源,表层带就相当于大海的食品生产车间,海洋生物所需要的大部分营养都来自这里。

海平面以下200~1000米的地方叫作中层带(Mesopelagic Zone),这地方的光线已经非常微弱了,很像是一天中的黄昏,也许勉强可以看到影子,但已不足以支持光合作用,所以又名暮色带(Twilight Zone)。这地方的压力是大气压的几十倍,一般人肯定受不了,所以人类在没有保护的情况下是不可能下潜到这里的。因为缺乏光线,这里的温度非常低,一般人也会受不了。但是,因为这里距离表层带非常近,是很多弱小的鱼类躲避天敌的避难所。它们白天躲在中层带的黑暗里休息,一到晚上就游到表层带去觅食。从生物量上来看,这种垂直迁徙是地球上规模最大的动物大迁徙,场面极为壮观。

据估计,中层带是海洋中生物量最大的区域,大约有90%的海洋鱼类生活在这里,总量有100亿吨之多。这里最常见的鱼类是一种和成年人手指头差不多大的钻光鱼(Bristlemouths Fish),总数很可能高达1000万亿条,是地球上数量最多的脊椎动物。这种鱼的密度非常之高,有时甚至能让声呐系统误以为撞到了海底。

海平面以下1000~4000米的地方叫作深层带(Bathypelagic Zone),阳光从这里开始就彻底消失了,所以这地方又叫午夜带(Midnight Zone)。虽然阳光照不进来,但这里也并不是漆黑一片,因为很多生物会自己发光。这个现象直到上世纪30年代才被发现,因为在那之前深海载人潜水器还没有被发明出来,人类是无法活着进入这一区域的。至于深海生物为什么要发光,科学家们想出了各种理由,比如同类之间相互联系、异性寻找配偶,或者是为了诱捕猎物等等,至今尚无定论。

虽然人类去不了深层带,但鲸是可以的。有证据表明,柯氏喙鲸(Cuvier’s Beaked Whale)最深可以下到2992米深的海底,一次下潜可以持续3小时42分,是目前已知的下潜深度最大的哺乳动物。不过,像这样的超级潜水好手非常罕见,大部分动物只能待在某个特定的深度范围。中科院深海所生物研究室主任张海滨博士告诉我,很多深海动物进化出了平衡渗透压的能力,但如果外部压力改变比较大的话它们就活不成了,所以大部分深海动物都有自己特定的深度范围,一般不会超过几千米,比如平时生活在1000~2000米海域的鱼虾捞上来后有很多都还能活,但3000米以下的深海生物一旦被捞上来就都活不成了。深海鮟鱇鱼大都生活在3000米左右的深层带里,所以偶尔被冲上岸的深海鮟鱇鱼都是死的。

在张海滨博士看来,深海环境有三个最为显著的特征,分别是黑暗、高压和寒冷。其中寒冷不算太特殊,毕竟地球上很多地方的温度也很低。但黑暗和高压绝对是深海最独特的两种性质,生活在这里的动物必须进化出很多绝招才能适应。

就拿深海鮟鱇鱼来说,为了适应深海巨大的压力,它们放弃了上浮觅食的机会。再加上深层带没有光合作用,不能自行生产食物,所以生活在这里的很多生物只能靠从上面沉下来的食物碎屑为生,这就是海雪。海雪(Marine Snow)指的是上层生物吃剩下的食物残渣、排泄物和沙土碎屑等等,它们在载人潜水器的灯光照射下很像漫天飞舞的雪花,故得此名。海雪中含有的有机物不但总量稀少,而且质量也很差,所以生活在深层带的动物密度极低。作为捕食者,鮟鱇鱼只能采取守株待兔的方式进行诱捕,主动出击是没有任何意义的,于是它们进化出了圆滚滚的体形,因为它们不需要游得有多快,但却需要一个能装食物的大肚子,一旦逮到猎物,无论多大都不能浪费。

鮟鱇鱼的嘴巴和牙齿之所以长得如此怪异,也是因为这个原因。它们的嘴巴可以张开180°,能够吃下和自己的身体一样大的猎物。它们的牙齿长得很像停车场的单向闸门,食物一旦进了嘴就再也别想逃出去了。曾经有人在岸上抓住过一条被撑死的鮟鱇鱼,它体内的食物还没消化完就已经腐烂了。

鮟鱇鱼的诱捕方式非常奇特,它头上的那根马鞭一样的东西其实是个会发光的诱饵(Esca),一旦发觉附近有猎物,它会通过不断地摇晃诱饵,以及忽明忽暗的闪光来模仿那些会发光的小鱼,吸引猎物靠近,然后一击致命。

不过,鮟鱇鱼最令人叫绝的是它的繁殖方式。因为深海鮟鱇鱼的种群密度太低,雄鱼和雌鱼很难相遇,一旦遇上就一定要牢牢抓住。于是雄性鮟鱇鱼进化成了雌鱼的寄生体,它们的体形只有雌鱼的十分之一,依靠自己出色的嗅觉寻找雌鱼。一旦发现目标,雄鱼会用牙齿咬住雌鱼的身体,然后分泌一种酶,把咬合处的皮肤溶解掉,这样两条鱼就永久地粘在了一起,就连血液循环系统都融为一体。从此以后,这条雄鱼就赖上了雌鱼,吃喝拉撒全靠它,整个过程完全不像正常交配,更像是器官移植,雄鱼把自己变成了一只长在雌鱼身体上的睾丸。为了避免异体排斥现象,鮟鱇鱼甚至进化出了一套独特的免疫系统,其中不含有专门负责异体排斥的抗体。

需要指出的是,上文描述的这些怪异行为大都是通过解剖结果推理出来的,因为科学家很难下到那么深的地方去观察深海鮟鱇鱼的行为。即使有人能下潜到那个深度,周围一片漆黑,不打光的话他啥也看不见。可一旦打开灯光,一些鱼会被吓跑,或者行为模式被改变,还是不行。再加上目前的载人潜水器在行动时根本做不到完全静音,海底噪声对深海鱼类的影响非常大,这一障碍目前同样找不到很好的解决办法。张海滨博士正在尝试用保压容器把深海动物活着带上来,但目前尚未取得成功。在此之前,我们对于深海生命的了解可以说是极度缺乏的。一些科学家甚至认为,深海生物学还处在摇篮阶段,我们刚刚才意识到自己其实啥都不知道。

海平面以下4000~6000米的部分叫作深渊带(Abyssopelagic Zone),对于这一区域的情况人类知道的就更少了。不过,绝大部分洋壳都处于这个深度内,所以这部分海床叫作海洋盆地(Ocean Basin)或者深海平原(Abyssal Plain),其面积占到全球海床总面积的70%左右。我们对于海洋盆地的了解程度要比盆地上方的海水多得多,因为大部分潜水器都是先坐底再开展研究的。海床是海雪的终点,所以生活在海底淤泥里的生物种类也要比生活在深海里的生物种类多得多,更值得我们去研究。

海平面以下4000~6000米的部分叫作深渊带(Abyssopelagic Zone),对于这一区域的情况人类知道的就更少了。不过,绝大部分洋壳都处于这个深度内,所以这部分海床叫作海洋盆地(Ocean Basin)或者深海平原(Abyssal Plain),其面积占到全球海床总面积的70%左右。我们对于海洋盆地的了解程度要比盆地上方的海水多得多,因为大部分潜水器都是先坐底再开展研究的。海床是海雪的终点,所以生活在海底淤泥里的生物种类也要比生活在深海里的生物种类多得多,更值得我们去研究。

海床上还有一个独特的现象,那就是鲸落(Whale Falls)。顾名思义,鲸落就是沉到海底的死鲸尸体,因为个头大,所以每个鲸落的周围都足以形成一个临时的生态系统,养活很多种不同的生物。在捕鲸成为产业之前,鲸落是深海生态系统的重要一环,但工业化捕鲸导致鲸的数量下降到只有原来的5%,鲸落的密度也就跟着下降了很多,严重影响了海底生态。

从物质循环的角度讲,鲸落相当于把表层的有机物质带到深海,其中含有的碳和氮等重要元素最终留在了海底,成为沉积岩的一部分储存了起来,因此鲸落是地球上碳氮循环的重要一环。鲸还能通过自身的游动把深层海水中的营养物质带到表面,提高光合作用效率,所以工业化捕鲸对于地球生态系统的影响是非常大的。

从海洋物质循环的角度来讲,比鲸落更重要的是海雪。别看每片“雪花”无足轻重,但因为海洋的体量巨大,它们合起来产生的威力远大于一般人的想象。研究发现,每年大约有8.15亿吨碳以海雪的方式沉入海底,使得深海成为地球表面最重要的碳汇。要想搞清楚全球气候变化的细节,深海是不容忽视的研究重点。

深渊带再往下就是超深渊带(Hadalpelagic zone),也就是我们常说的海沟。地球上超过6000米深的海沟只有37条,总面积只占海底总面积的0.2%,但因为海沟的漏斗形状有聚集效应,海沟底层的有机物含量反而是比较高的,海参和钩虾等动物的密度很可能要比上层海水里更高。

海沟里的水压是大气压的600~1000倍,大部分含有硬质骨骼的动物都没办法在这里生活。目前已知的活动范围最深的硬骨鱼类就是狮子鱼(Snailfish),科学家们曾经在8145米深的地方拍到过狮子鱼活动的影像。为了减少海底高压对骨骼的影响,狮子鱼身上的骨头是分散在软凝胶状的身体当中的。之江实验室的科学家们正是受狮子鱼的启发,将电子元器件分散安装,这才终于研制成功了深海软体机器鱼。

类似这样的仿生学案例在制药领域应用得更多,这是因为深海是地球上极为独特的生态环境,在这里生活的生物都被迫进化出了一些其他地方的生物所没有的新性状,其中很可能就有能够造福人类的新型化合物。比如,深海鱼体内含有大量氧化三甲胺(TMAO),其作用就是稳定蛋白质结构,使之能对抗超高的静水压力。狮子鱼之所以能潜得如此之深,很可能和它体内独特的TMAO有点关系。我们可以好好研究一下这个机制,将其用于新药研发。

张海滨博士告诉我,海洋里3000米以下的鱼类数量是非常少的,几乎没有任何渔业价值,但这里的生物的药用价值和基因价值非常高,是药物研发的热点。比如,很多深海生物体内含有的毒素就很适合被开发成药物,这方面已经有很多成功案例了。

总之,因为受到探索技术的限制,人类对于深海的了解还处于极其初级的阶段,每一次下潜都有可能做出震惊世界的新发现,下面这个故事就是一个很好的案例。

1968年10月16日,由美国伍兹霍尔海洋研究所(WHOI)负责管理的载人潜水器“阿尔文号”正准备进行一次例行的下潜作业,三位潜航员都已各就各位,马上就要关闭舱门。就在此时,“阿尔文号”的母船“露露号”(Lulu)上的两根钢索突然崩断,失去牵引力的“阿尔文号”滑进了海里。幸亏三位潜航员反应迅速,立刻从载人球舱里爬了出来,侥幸逃生。一分钟之后,“阿尔文号”就消失不见,沉入了1515米深的大西洋海底。

1968年10月16日,由美国伍兹霍尔海洋研究所(WHOI)负责管理的载人潜水器“阿尔文号”正准备进行一次例行的下潜作业,三位潜航员都已各就各位,马上就要关闭舱门。就在此时,“阿尔文号”的母船“露露号”(Lulu)上的两根钢索突然崩断,失去牵引力的“阿尔文号”滑进了海里。幸亏三位潜航员反应迅速,立刻从载人球舱里爬了出来,侥幸逃生。一分钟之后,“阿尔文号”就消失不见,沉入了1515米深的大西洋海底。

因为当年的深海打捞技术还不成熟,美国海军直到第二年的9月才把“阿尔文号”捞上来,载人球舱里的所有东西,包括潜航员带下去的工作午餐,都在海水里浸泡了将近一年的时间。出乎大家意料的是,餐盒里的几个苹果和三份红肠三明治看上去居然都还是新鲜的。化验结果表明,尽管食物中含有常规数量的细菌,但并没有变质,说明深海海底的低温和缺氧环境很可能让微生物处于一种极不活跃的状态。

这个意外的发现改变了当时的一个习惯性做法,那就是往海底倾倒生活垃圾。此前人们相信扔进海里的生活垃圾很快就会被海洋微生物分解掉,所以很多海滨城市都会把生活垃圾运到外海扔掉。但如果生活垃圾在深海的分解速度是如此的缓慢,这个做法就毫无道理了。

不过,科学家们后来发现深海并不是一个完全无氧的冰箱,洋流会将富含氧气的表层海水带到深海,所以深海的海水里还是有一些氧气的,只是含量要低很多而已。如果扔下去的是一根木头,它很快就会被一种专门吃木头的深海软体动物消化掉。苹果和三明治之所以能保存那么久,很可能是因为海底生物不常见到这些人类食物,还没有进化出消化它们的能力。

发生了那次事故之后,美国海军决定把钱花在无人潜水器上面,不再资助载人潜水器项目了。这个决定急坏了一位名叫罗伯特·巴拉德(Robert Ballard)的海军军官,他当时作为海军研究部(ONR)的代表被派往WHOI,负责双方的联络工作。巴拉德小时候因为看了《海底两万里》而喜欢上了深海,但他天生有读写障碍(Dyslexia),学习成绩很一般,只能先加入海军,用这个办法迂回地进入了海洋研究的学术圈。年轻时的巴拉德是“阿尔文号”最忠实的支持者,当他听说海军不再资助载人深潜之后,便主动担当起了WHOI募捐人的角色,到处去办讲座,宣传载人深潜的好处,说服海洋研究机构出资支持。他的不懈努力终于得到了回报,WHOI筹集到了足够多的资金,于1972年将“阿尔文号”载人球舱的材料升级成钛合金,下潜深度增加到了3600米,终于获得了参加法美大洋海底联合科考计划(Project FAMOUS)的资格。

1973年,“阿尔文号”与另外两艘法国载人潜水器一起来到北大西洋,对洋中脊实施了史上第一次载人考察。虽然那时板块构造学说已经被写入了地质学教科书,但还没有人亲眼看到过洋中脊的样子,所以不少学者对此仍然表示怀疑。当时巴拉德已经离开了海军研究部,以WHOI地质学家的身份参加了那次FAMOUS科考。他亲自驾驶“阿尔文号”下潜到大西洋深处,亲眼看到了从洋中脊中间裂缝里冒出来的岩浆,以及岩浆在海水中凝固后形成的枕状熔岩(Pillow Lava)。他还看到了洋中脊两侧岩石滚落的状态,和他在陆地上看到的山川断裂带非常相似。

俗话说:耳听为虚,眼见为实。即使已经获得了那么多声呐数据的支持,但科学家毕竟也是人,人类总是更愿意相信自己的眼睛。那次持续了4年的FAMOUS科考行动终于打消了科学家们的顾虑,从此不再有人怀疑板块构造学说的正确性了,这就是载人深潜的一大功劳。

俗话说:耳听为虚,眼见为实。即使已经获得了那么多声呐数据的支持,但科学家毕竟也是人,人类总是更愿意相信自己的眼睛。那次持续了4年的FAMOUS科考行动终于打消了科学家们的顾虑,从此不再有人怀疑板块构造学说的正确性了,这就是载人深潜的一大功劳。

为了教育公众,同时也是为了扩大“阿尔文号”的知名度,巴拉德邀请《美国国家地理》杂志的摄影师参加了那次科考,他还亲自为该杂志撰写了一篇科普文章,详细介绍了FAMOUS科考行动的来龙去脉,以及科学家们的新发现对板块构造学说的意义。这篇文章让巴拉德成为西方世界公众知名度最高的深海科学家之一,为他后来的一系列深海壮举埋下了伏笔。

那次法美联合科考还有一个目的,这就是寻找海底热液(也有人称之为热泉)喷口。地质学家们猜测,既然洋壳有裂缝,冰冷的海水顺着海底裂缝渗入地下,在那里被炙热的岩浆加热后,应该会在另外的地方以热液的形式重新喷上来。但是,那次科考运气不佳,始终没有发现假想中的海底热液喷口。为了寻找喷口,“阿尔文号”甚至冒险钻进过一条海底裂缝,不小心被岩石卡住了,潜航员操纵潜水器一路倒退,花了两个多小时才从狭窄的洞穴中钻了出来,侥幸脱困。

在那之后的几年时间里,巴拉德逐渐成长为WHOI最资深的潜航员,下潜次数也超过了所有的同行,但却依然没有找到那个传说中的海底热液喷口。经过一番思考,地质学家们决定去加拉帕戈斯群岛碰碰运气,那附近的海底有个加拉帕戈斯裂谷(Galapagos Rift),洋壳在那里的扩张速度是大西洋的好几倍,发现喷口的可能性要大一些。

在此之前,已经有人用无人探测器发现加拉帕戈斯附近海底有块地方的温度高得有点反常,一台无人潜水器还在那块地方拍到了一堆蛤蜊的照片。但科学家们在照片里发现了一只酒瓶,于是大家都认为那只不过是从一艘邮轮上扔下来的厨余垃圾,没有太在意。

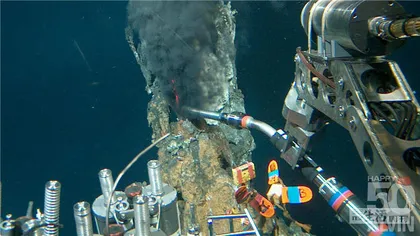

1977年2月,由巴拉德担任首席科学家的一支考察队抵达加拉帕戈斯海域,16日这天下午,“阿尔文号”首次潜入海底,朝着那片温度异常的海域前进。快到海底的时候,周围海水突然变得十分浑浊,似乎有什么东西正不断地从海底涌出。一位有经验的地质学家立刻意识到,涌出来的很可能就是海底热液。原来,当渗入地下的海水被加热到很高的温度之后,岩石中的重金属离子(比如锰和铁)会溶于海水,并随着沸腾的海水重新涌回海床表面,正是这些重金属离子让海水变浑浊了。不过,“阿尔文号”上的温度计显示这里的海水最高只有17℃,远比大家预想的要低很多。

但是,当“阿尔文号”终于坐底后,大家被眼前的景象惊呆了。海床上到处都是碗口大的蛤蜊,它们显然是活着的,不是邮轮上扔下来的厨余垃圾。除此之外,周围海床上还发现了很多此前从来没见过的奇异生物,它们不但颜色鲜艳,而且体形也都十分巨大。虽然三位潜航员都不是生物学家,但他们也知道海底的生态环境十分恶劣,营养物质极度缺乏,无法想象如此众多而又体形巨大的生物是靠什么活着的。

潜航员们用“阿尔文号”上的机械臂收集了几件生物样本,将其带回了母船。开箱的时候大家纷纷捂住了鼻子,因为甲板上弥漫着一股臭鸡蛋的味道。虽然船上都是地质学家,但大家毕竟懂点科学,立刻有人指出这是硫化氢的味道。这种还原性气体对于大部分生物都是有毒的,但一些细菌在氧气的帮助下,能够将硫化氢分子中蕴含的化学能释放出来,用于合成有机物质。

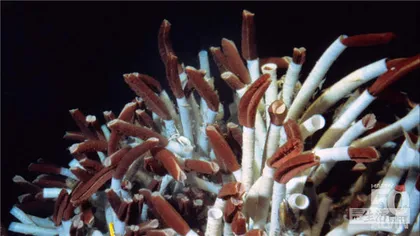

如今我们知道,海底热液附近的那些大型生物都是利用微生物的好手。比如有一种外号叫作“活唇膏”的巨型管状蠕虫,身体是白色的,头部长着一根像唇膏的红色的鳃状羽。这种蠕虫的身体里生活着大量细菌,蠕虫不但为这些细菌提供了房子,还负责收集海水中的硫化氢、氧气和二氧化碳,然后由鳃状羽中含有的血红蛋白将这些气体输送给细菌,由后者合成出有机物质,供蠕虫使用。

但是,当时“阿尔文号”上的人是不会知道这些的,因为科考队里没有一名生物学家。母船上甚至没有准备福尔马林,船员们只能牺牲了几瓶上好的伏特加,才把这些珍贵的标本保存了下来。

海底热液喷口的发现震惊了全世界,但最激动的人还不是地质学家,而是生物学家,因为热液附近的生态系统是人类发现的第一个不靠太阳能而是完全依靠化学能来提供基础能量的生态系统,具有划时代的意义。巴拉德后来回忆说,他觉得自己发现了地球上最早的伊甸园。另一位地质学家则评论说:“我感觉像是参加了哥伦布发现美洲大陆的那次航行,其惊喜程度应该是差不多的。”

海底热液喷口的发现震惊了全世界,但最激动的人还不是地质学家,而是生物学家,因为热液附近的生态系统是人类发现的第一个不靠太阳能而是完全依靠化学能来提供基础能量的生态系统,具有划时代的意义。巴拉德后来回忆说,他觉得自己发现了地球上最早的伊甸园。另一位地质学家则评论说:“我感觉像是参加了哥伦布发现美洲大陆的那次航行,其惊喜程度应该是差不多的。”

于是,生物学家们纷纷要求加入深海科考队,去探索传说中的海底伊甸园。1979年,一支由地质学家和生物学家混编的科考队来到了靠近墨西哥的北美西海岸,希望能在那附近的东太平洋海隆区域发现更多的海底热液生物群落。最终他们如愿以偿,但这根本不是重点,因为他们发现了一群此前从来没人见过的海底石柱,顶部会喷出黑色的浓烟,好像是一根根矗立在海底的黑烟囱,场面十分壮观。

事后证明,这些黑烟囱才是地质学家们梦寐以求的海底热液喷口。从这里喷出来的海水仍然保持了很高的温度,溶于其中的高浓度锌、锰、铁和铜等金属离子把喷出的海水变成了黑色,而其中含有的金属硫化物遇到冰冷的海水会沉淀下来,在喷口层层堆积,最终形成高达数米的烟囱,这就是黑烟囱的由来。

黑烟囱周围同样生活着大量生物,但它们都和烟囱口隔了一段距离,因为喷口处的海水温度高达350℃,足以把铅融化,只是因为深海的压力太大才没有沸腾。第一次发现黑烟囱时,潜航员们还不知道那里的温度有如此之高,“阿尔文号”不小心撞断了一根黑烟囱,导致船身多处地方的塑料材质都被融化了,如果热水直接喷在有机玻璃制成的观察窗上,后果不堪设想。后来一位潜航员评论说,他感觉这根烟囱就是通往地狱的大门,这个比喻实在是非常贴切的。

就这样,地质学和生物学在深海完成了一个互助循环。先是地质学家为了寻找海底热液喷口意外地发现了一个此前无人知晓的海底生物圈,证明地球上存在着一个完全不靠太阳能的生态系统。之后,生物学家投桃报李,在研究海底生物圈的过程中意外地发现了黑烟囱,揭开了一个地质学的千古之谜。原来,此前地质学家们一直不明白海水为什么是咸的,因为他们相信海水里的矿物质全都来自河流,但无论怎么计算都无法解释现今海水里的矿物质含量和成分结构。黑烟囱的存在证明很多矿物质其实是来自海床的下面,那里存在着另一套物质循环系统。事实上,这套海底物质循环系统不仅包括金属矿物质,甚至海水也在这里进行着永不止歇的循环,每隔数亿年海洋里的全部海水就会被循环一次。

1983年,“阿尔文号”又在墨西哥湾发现了冷泉生物群,再次扩展了海底生态圈的范围。海底冷泉喷出来的不是水,而是液态甲烷,也就是甲烷在低温和高压下形成的天然气水合物,俗称可燃冰。甲烷和硫化氢均属还原性气体,海底微生物可以利用它们合成有机物质,支撑起一个完整的生态系统。

地球上已发现的深海热液喷口不下1000个,深海冷泉不下700个,其中有很多都还没有被仔细勘察过,说不定其中蕴藏着什么惊天大秘密。可惜中国专属经济区的深海里只发现了冷泉,目前仅在中国台湾龟山岛和绿岛附近海域发现过浅海热液体系,不过温度不是很高,和深海热液生态系统差别很大,所以中国科学家要想研究深海热液的话只能出海远航。2007年,中国科学家曾在西南印度洋的洋中脊附近发现了首个活动的热液喷口,采集了一大批地质和生物样品。但是,深海采样毕竟难度太大,样品取出后其性质也可能发生改变。中国海洋大学郑荣儿教授主持开发了一种小型深海激光拉曼光谱仪,可以对热液冷泉的化学成分进行原位测量,无需取样。这套技术已经在中国深海科考中进行了实际应用,为科学研究和海底采矿提供了很大帮助。

这个故事讲到这里还远未结束,因为“阿尔文号”的传奇仍在继续。

海底黑烟囱的发现让一些进化生物学家突发奇想,意识到生命很可能不像达尔文预言的那样起源自陆地上的某个温暖的小池塘,而是来自海底的热液喷口。已知地球生命诞生于大约35亿~40亿年前,那时的地球表面是个非常危险的地方,每时每刻都有数不清的陨石从天而降,火山喷发的频度也远比现在要高得多,导致陆地环境极其恶劣,对于生命的诞生来说实在是太不友好了。

海底黑烟囱的发现让一些进化生物学家突发奇想,意识到生命很可能不像达尔文预言的那样起源自陆地上的某个温暖的小池塘,而是来自海底的热液喷口。已知地球生命诞生于大约35亿~40亿年前,那时的地球表面是个非常危险的地方,每时每刻都有数不清的陨石从天而降,火山喷发的频度也远比现在要高得多,导致陆地环境极其恶劣,对于生命的诞生来说实在是太不友好了。

相比于地狱般的陆地,深海环境一直相对稳定,唯一的缺点就是见不到阳光。但是,如果生命能够依靠化学能而存活,那么海底便更有可能是生命诞生的地方。问题在于,黑烟囱的喷口处温度太高,生命不可能诞生于此;黑烟囱本身的寿命也太短,通常只有几十年,不足以让生命从容地进化;再加上硫化氢中蕴藏的能量很可能需要有氧气的参与才能被完全释放出来,而生命出现之前的地球上是没有氧气的。这三个难点难倒了一大批进化生物学家,大家绞尽脑汁试图为生命找到另外的出路,但却一无所获。

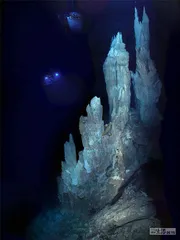

转机出现在2000年12月4日,“阿尔文号”在一次例行作业时在北大西洋的海底发现了白烟囱,上面那三个难题一下子就迎刃而解了。

白烟囱和黑烟囱一样,也是海水渗入地下被加热后重新喷出的产物。但形成白烟囱的海水没有直接和炙热的岩浆接触,而是与上地幔中含量最高的橄榄岩(Peridotite)相接触,发生了“水岩反应”。机制的不同导致这两种海底热液喷口呈现出完全不同的样貌,其中最关键的差别有三点:首先,因为橄榄岩的温度不像岩浆那么高,所以白烟囱热液喷口的温度只有40~90℃,能够允许耐热细菌的存活;其次,橄榄岩和海水发生的水岩反应叫作“蛇纹岩化作用”,其产物是一种富含氢气的碱性液体,这种气体不需要氧气的帮助就能被微生物所利用,只要环境中含有大量二氧化碳和某种金属催化剂就行,早期地球海洋环境正好就是这样的,这就解决了氧气难题;第三,白烟囱的化学结构远比黑烟囱要稳定得多,目前已发现的最高的白烟囱有60多米高,至少已经存在了数十万年,这就为生命进化提供了足够长的时间。

进一步研究还发现,白烟囱内部的结构类似海绵,这种微孔环境可以看作是原始细胞的前体。整个烟囱里布满了迷宫般互相连通的复杂通道,温暖的碱性液体在其中穿行,导致微孔内外形成了一个持续存在的质子浓度梯度,有机物完全可以利用这个浓度梯度中蕴含的能量,在金属离子的催化下合成出来。事实上,这个过程和今天所有生物合成ATP(三磷酸腺苷,地球生物共用的能量分子)的方式几乎完全一样,这说明生命利用能量的方式自生命诞生以来就一直没有变过。

这一点至关重要,因为生命每时每刻都需要消耗能量,因此能量利用方式很可能是最为保守的生命性状,很难因进化而改变。仅此一点就足以说明,白烟囱才最有可能是地球生命的摇篮。

有趣的是,早在白烟囱被发现之前的1988年,一位名叫迈克·拉塞尔(Mike Russel)的英国地质学家就在著名的《自然》(Nature)杂志上发表过一篇论文,预言了这种低温热液喷口的存在,并通过计算得出结论,说它才是地球生命的诞生之地。1998年,美国生化学家威廉·马丁(William Martin)提出了氢气假说(Hydrogen Hypothesis),进一步证明所有细胞的能量来源都是一种和氢气有关的化学反应,而形成白烟囱的碱性热液中正好含有大量氢气,于是两种理论完美地结合在了一起。

2000年“阿尔文号”发现的白烟囱证明了上述两位预言家的理论很可能是正确的,这是科学界比较罕见的理论先于事实的绝佳案例。有意思的是,“阿尔文号”上的科学家为他们发现的白烟囱群起名“失落之城”(Lost City),因为它们太像是某个已经灭绝的远古文明留下的遗址了。这个直觉很可能是对的,这里真的有可能是地球生命的发源之地。

当然了,这只是生命起源的众多假说之一,其本身存在一些理论漏洞亟待弥补。但起码从目前来看,学术界支持该假说的人数最多,因为支持它的证据是最多的。这个案例再次说明了一个已被无数事实证明过的真理,那就是如果你有机会去探索一个此前从来没人去过的未知世界,你一定要抓住它,因为你极有可能做出足以改变世界的新发现。

地球上还有哪些地方是此前从来没人去过的呢?答案当然就是深海。尤其是超过6000米的海沟,因为水压太大,去过的人尤其少,是出成果的好地方。

还有一个地方去过的人也不多,这就是南太平洋的中心。这里虽然不缺水,温度也适宜,但因为远离大陆,再加上南太平洋环流(South Pacific Gyre)把营养物质挡在了外面,所以这片海域表层海水的光合作用效率极低,是地球上最为贫瘠的地区之一。

还有一个地方去过的人也不多,这就是南太平洋的中心。这里虽然不缺水,温度也适宜,但因为远离大陆,再加上南太平洋环流(South Pacific Gyre)把营养物质挡在了外面,所以这片海域表层海水的光合作用效率极低,是地球上最为贫瘠的地区之一。

“南太平洋环流区是世界上最干净的海域,所以海底的沉积层非常薄。”中国海洋大学微生物海洋学教授张晓华对我说,“在南太平洋环流中心沉积层最薄的地方打钻,只需打下去20米就能钻透沉积层,到达洋壳。”

2010年,综合大洋钻探计划(IODP)在南太平洋环流区组织了一个航次,张晓华作为中国科学家代表登上了美国的“决心号”大洋钻探船,深入研究这片“蓝色沙漠”。也许是因为当年中国的深海研究水平还不高的缘故,那次科考最核心的打钻任务没有分配给张晓华,而是分配给了日本科学家。他们从环流的边缘开始打起,一直打到环流中心,一共打了7个钻孔。最中心的那个钻孔虽然只钻下去17米,但却相当于1.2亿年的地球历史,科学家们从中拿到了已休眠一亿多年的微生物样本。令人惊讶的是,这些理应成为“僵尸”的微生物在经历了一亿多年的饥饿状态之后,不但成功复活了,而且立刻开始繁殖。2020年7月28日出版的《自然通讯》(Nature Communications)杂志刊登了由日本科学家撰写的一篇论文,发现绝大部分海底“僵尸”微生物在条件适宜的情况下,只需培养68天就能扩增至原来的一万倍。这个发现轰动了全世界,因为它证明微生物可以在极端严酷的条件下生存极长的时间,这就为生命起源的研究提供了宝贵的信息。

在那次科考中,张晓华利用空余时间采集了南太平洋环流区表层海水样品,分析其中含有的微生物类群,看看生活在南太平洋环流外围和中心的海洋微生物有何异同。虽然这项研究算不上是最前沿的课题,最后写成的论文也没有发表在世界顶级刊物上,但张晓华因此而爱上了深海,她的研究方向也发生了很大的转变。自那之后的10年时间里,随着中国深海研究技术的飞速进步,张晓华获得了越来越多的进入深海的机会。她的研究团队曾先后四次跟随中国海洋大学的“东方红2号”科考船考察马里亚纳海沟,并用该校田纪伟教授团队自主研发的国际首套大体积声控深海采水器采集到了马沟全水柱大体积海水样品,通过基因分析发现海沟里存在着大量能够消化烷烃的微生物。这种微生物在海沟最深处的相对丰度甚至可以达到20%~30%,远比其他地方要高得多。

“表层海水里的有机物大都是多糖类或者蛋白质,它们好比是营养价值高的肉,很快就会被吃掉。剩下的营养价值较低的‘骨头’就是烷烃,这是一类仅仅由碳和氢组成的最简单的有机分子,可利用性极低,所以会一直沉降到海底。”张晓华对我说,“我们还发现,除了来自表层有机物的沉降和石油污染之外,深海海水中的烷烃也有可能来自异养细菌的原位合成,这个发现为厦门大学焦念志院士提出的微型生物碳泵理论提供了有力的支持。”

海洋是一个巨大的碳库,除了溶于海水的二氧化碳和沉淀下来的碳酸盐之外,仅是溶解于海水中的有机碳(DOC)总量便和大气层中的二氧化碳大致相当。DOC当中大约有95%都是难以降解的惰性溶解有机碳(RDOC),平均年龄约为5000年。也就是说,地球表面有大量的碳以有机分子的形式被封存在海水之中长达数千年之久,其对全球气候变化的潜在影响是巨大的。烷烃是RDOC的一种,在海水中的含量随水深的增加而增加。张晓华博士的发现证明海沟底部有一些特殊类型的微生物能够利用烷烃,其中一部分可能被转化为更难被降解的RDOC,从而长久地滞留在海水之中,这就是微型生物碳泵的基本原理。

张晓华博士的这篇关于深渊海沟烷烃降解微生物的论文发表于2019年,在当年曾经引起了很大轰动,因为这篇论文为人类理解海洋的气候调节功能提供了新的视角。众所周知,海洋是影响地球气候变化的最大因素之一,海水的总体积高达13.7亿立方公里,无论是对温室气体的吸收,还是对大气温度的平衡与调控,海洋都是绝对的主角。考虑到世界海洋的平均深度约为3700米,1000米以下的深海占了海洋总体积的大头儿,所以说深海才是决定地球气候的最关键的因素。事实上,深海占到地球表面可供生物生存的总空间的95%,但我们对深海的情况了解得极其有限,生态学家和地球环境科学家们未来的工作重心一定会慢慢向深海转移。

这个领域以前是西方科学家们的主战场,但中国科学家正在迎头赶上。张晓华博士的论文证明,即使在环境极度恶劣、食物极端匮乏的大洋最深处,仍然生活着很多微生物,它们找到了生存之道,顽强地坚持着世代繁衍。假如未来一颗大体积的小行星撞击地球,那么生活在地表的大型生物大概率都会灭绝,就像当年的恐龙一样,只有生活在深海的微生物才最有可能活下来,为地球生命留下宝贵的种子。

换句话说,深海不但很可能是地球生命的摇篮,而且更有可能是地球生命复苏的基地。可惜目前人类对深海所知甚少,深海科学家们大有可为。

研究深海微生物还能帮助我们了解和寻找地外生命,因为其他星球上的生命也很可能诞生于海底,那里才是最有可能找到它们的地方。中科院深海所刘翠艳博士曾经研究过生活在西藏热泉和南极岩石里的微生物,如今她的兴趣转移到了深海,她希望能通过自己的研究,为探索地外生命提供一些新的思路和方法。

研究深海微生物还能帮助我们了解和寻找地外生命,因为其他星球上的生命也很可能诞生于海底,那里才是最有可能找到它们的地方。中科院深海所刘翠艳博士曾经研究过生活在西藏热泉和南极岩石里的微生物,如今她的兴趣转移到了深海,她希望能通过自己的研究,为探索地外生命提供一些新的思路和方法。

“地外生命很可能存在于深海,但我们不太可能仅仅通过遥感来确证外星生命的存在,必须派仪器下到深海里去寻找。”刘翠艳说,“但所有这些深海探测所用到的仪器设备肯定要先在地球上试过才能用到其他星球,这就是我们大力开发载人和无人潜水器的原因之一。”

目前人类已经发现在木卫二和土卫二的表面有冰下海洋存在的证据,这两颗卫星上也存在地质活动的迹象,这说明在它们的海底很有可能存在热液喷口,生命有可能在那里进化了出来。

美国宇航局喷气实验室(NASA Jet Propulsion Laboratory)和WHOI合作,研制成功了一种新型自主水下机器人,并于2021年5月在大西洋进行了新一轮海试,取得了圆满成功。这台被命名为“俄耳甫斯”(Orpheus)的自主水下机器人采用了一种基于视觉的全新导航系统,不需要笨重的声呐设备,因此可以做得很轻,只有250公斤重。类似的技术已经被NASA用在了火星直升机上,“俄耳甫斯”未来的应用场景很可能就是寻找地外海洋生命。

让我们拭目以待吧。

海洋污染微生物地质学海洋海水温度深海生物深海动物海水密度

海洋污染微生物地质学海洋海水温度深海生物深海动物海水密度