向深海要资源

作者:袁越 大约在8200年前,北大西洋东北部的北海海域发生了一次超大规模的海啸,高达20多米的海浪卷入内陆几十公里,沿途一切皆毁。所幸当时这一带人烟稀少,并没有造成太大的人员伤亡。

大约在8200年前,北大西洋东北部的北海海域发生了一次超大规模的海啸,高达20多米的海浪卷入内陆几十公里,沿途一切皆毁。所幸当时这一带人烟稀少,并没有造成太大的人员伤亡。

那时的人类尚未发展出文字,这件事淹没在历史的尘烟之中,直到挪威工程师为了开发北海油田,在考察挪威外海的地质状况时这才终于发现了海啸的痕迹。原来,那次海啸居然源自一次规模巨大的海底滑坡,长达180公里的大陆架外缘向外海方向滑动了800多公里的距离,一直滑到了2000多米深的海底。此次大滑坡涉及的大陆架总面积大致和浙江省相当,总体积更是高达3500多立方公里,是迄今为止人类所发现的规模最大的海底滑坡。

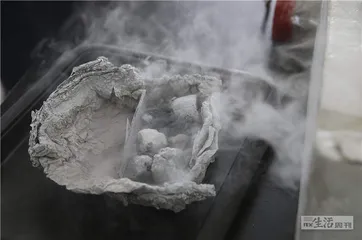

这次“斯图尔加大滑坡”(Storegga Slide)的起因尚有争议,但主流意见认为,这是由地震引发的天然气水合物分解所导致的。天然气水合物又名可燃冰,是由天然气(甲烷)和水在低温和高压下形成的一种类似冰的白色结晶。一旦温度升高或者压力降低,可燃冰就会分解,释放出甲烷。1立方米的可燃冰可以分解为160多立方米的甲烷气,这一点让可燃冰成为人人垂涎的一种高效化石能源。但这一特点同样可以成为地质灾害的罪魁祸首,海底滑坡就是其中之一。事实上,斯图尔加大陆架的坡度还不到2度,在一般人眼里那就是一块海底平原而已,但这么一点点坡度就足以引起如此大范围的滑坡,可燃冰的威力可见一斑。

“可燃冰的特点使得海底滑坡很容易形成链式反应,因为滑坡会产生热量,热量会加速可燃冰的融化,从而引发更大面积的滑坡。”中国海洋大学环境科学与工程学院教授贾永刚对我说,“我的工作就是开发深海工程地质原位长期观测设备,监测海底沉积物和水体的变化,为人类开发深海资源时的地质灾害防控与海底环境保护服务。”

提到深海资源,很多人首先想到的一定是海上油田。但大部分海上油田其实都是位于大陆架上的,开采原理和陆地油田差不了太多,所以人类很早就掌握了海上油田的开采技术,安全性也有一定的保障。可燃冰就不一样了,这东西通常位于1000米水深以下的海底沉积层下方,属于深海特有的海底资源。因为科学家们对可燃冰的性质了解有限,人类至今尚未开始大规模商业开采,只在小范围内进行过试采。比如中国就曾经在南海的神狐海域成功进行过两次试采,积累了一定的经验。

“从本质上说,我们在南海采用的是原位降压开采法,即把管道插入可燃冰层,通过吸气产生负压,把可燃冰原地气化,然后通过管道抽上来。”贾永刚对我说,“但可燃冰分解后不但有可能诱发滑坡,还会导致沉积层变得不稳定,造成管道断裂,天然气外泄。”

天然气是易燃气体,一不小心就容易出事。“很多人误以为2010年墨西哥湾石油泄漏事件是油气井的问题,其实可燃冰才是罪魁祸首。”贾永刚对我说,“那口油井打完了需要用水泥封井,这本来是一项常规操作,谁知水泥凝固时产生的热量使得可燃冰被分解了,喷出来之后遇到明火被点燃,终于酿成事故。”

天然气不但易燃,它本身也是温室气体,其温室效应至少是二氧化碳的20多倍,即使泄漏的天然气没有被点燃,也是一种环境灾难。从这个意义上说,可燃冰就像是一个藏在海底的魔鬼,千万不能轻易将它放出来。

但是,从能源的角度来看,可燃冰又像是拯救气候变化的天使,比如中国就亟需天然气来解决碳达峰的问题。中国是烧煤大国,70%的初级能源是煤炭,但煤不是理想的化石能源,天然气要比煤干净很多。同样的热值情况下,燃烧天然气释放的温室气体要比煤炭少50%左右。如果再把煤炭中含有的硫、氮等杂质考虑进来,那么使用天然气确实要比煤炭更环保,这就是为什么中国非常渴望用天然气来代替煤炭的原因。负责开发南海可燃冰的自然资源部下属的中国地质调查局甚至将可燃冰定义为新矿种,位列中国矿种名单的第173位。

中国原本计划在2030年实现可燃冰的商业开采,这个目标是否能如期实现,就要看我们能否控制好这头亦正亦邪的怪兽,发挥它的能源效率优势,同时降低它的环境危害。从目前的情况看,我们还没有十分的把握做到这一点。即使不考虑地质灾害的问题,如果我们不能保证在使用天然气的过程中完全杜绝泄漏,那么用天然气代替煤炭反而会增加气候变化的风险。

虽然可燃冰被视为一个新矿种,但一般人说起深海矿产,主要指的是多金属结核、富钴结壳和金属硫化物这三大类金属矿。

虽然可燃冰被视为一个新矿种,但一般人说起深海矿产,主要指的是多金属结核、富钴结壳和金属硫化物这三大类金属矿。

多金属结核俗称锰结核,是一种很像土豆的黑疙瘩,主要成分为锰和铁的氧化物,还含有镍、钴和铜等几十种金属元素,主要分布在4000~5000米的深海平原红黏土之上。富钴结壳全称为富钴铁锰结壳,主要成分也是金属氧化物,但钴含量可以高达1.7%。富钴结壳主要分布在400~4000米深的海山、海岭和海台的顶部,呈层状附着在岩石表面形成结壳,最厚的结壳可达25厘米。金属硫化物主要分布在海底热液和洋中脊附近的海底,属于多金属块状硫化物,从中可以提炼出金、银、铅、锌、铜等多种贵金属。

前两种矿都是从海水里沉淀出来的,具体细节尚不清楚,很可能和海洋微生物有关。这两种“水成”矿的最大特点就是生成速度极慢,一颗土豆大小的多金属结核很可能需要生长几百万年,条件是生长过程中没有沉积物覆盖。一旦被沉积物埋在了海床下面,生长就停止了,所以这两种矿主要分布在远离陆地的大洋之中,基本上都属于公海的范围。相比之下,金属硫化物是“火成”的,主要分布在洋中脊附近,同样大都属于公海,这就产生了一个新问题:它们到底属于谁?

早在19世纪60年代,人们就知道海底有矿。法国科幻作家儒勒·凡尔纳在《海底两万里》中假借尼摩船长之口,宣布海底拥有丰富的矿产资源,足够全人类使用很多年。但当年人类技术能力有限,直到1965年美国科学家约翰·梅罗(John Mero)出版了《海底矿产资源》(The Mineral Resources of the Sea)一书,这才掀起了开发海底矿产的第一波热潮。不用说,参与第一波海底矿产开发的只有美、苏、英、法等少数几个发达国家,当年只有他们具备这样的技术条件。

1967年,马耳他常驻联合国大使阿尔维德·帕尔多(Arvid Pardo)在联大发表演讲,呼吁将深海海底的矿产资源视为“全人类共同的遗产”,敦促联合国创建国际监管体系,防止发达国家垄断深海海底资源,损害发展中国家的长远利益。

帕尔多推动了联大150多个国家和地区自1973年开始的海洋保护谈判。经过10年的艰苦谈判,联大于1982年完成了《联合国海洋法公约》的制定,但直到60个国家批准或加入《公约》一年后的1994年11月16日才正式生效,国际海底管理局(International Seabed Authority,以下简称“海管局”)也同时宣告成立,总部设在了牙买加首都金斯敦。按照规定,《联合国海洋法公约》所有168个缔约国都自动成为海管局的成员国,包括欧盟在内。

从某种意义上说,海管局是地球上管辖范围最大的国际组织之一,因为它代表全人类行使对国际海底区域及其海底矿物的管辖,而国际海底区域的总面积占到地球海底面积的一半左右。

深海采矿难度很大,涉及的问题非常多,前期需要进行大量的勘探和准备,而这项工作早在海管局成立之前便已开始了。中国于1990年成立了中国大洋矿产资源研究开发协会(以下简称“大洋协会”),正式进入了这个领域。1991年,大洋协会依据《联合国海洋法公约》被核准为深海采矿先驱投资者(Pioneer Investor),获得了15万平方公里太平洋矿区的专属勘探权和优先开采权,成为深海采矿领域的七大先驱投资机构之一。

那个矿区位于5000多米深的海底,没有一定实力的国家不可能完成这样的任务。“当年我们用自返式无缆抓斗等较为原始的设备对那片矿区进行了先期调查,然后向时任联合国秘书长德奎利亚尔提交了30万平方公里的矿区方案。方案由联合国海底筹备委员会审查核准,并将其中具有同等商业价值的15万平方公里作为海管局的保留区(Reserved Area),留给发展中国家用于将来的资源开发。”大洋协会办公室主任刘峰告诉我,“我们自己的15万平方公里被称作开辟区(Pioneer Area),必须在8年内完成50%的放弃,即通过更加详细的勘探工作,将其中不具有进一步勘探价值的7.5万平方公里区域放弃掉,使之回归国际海底的属性。”

这7.5万平方公里的海域面积和渤海的总面积差不多,从采矿的角度来看,这是一块相当大的区域。

1994年成立的海管局花了10年多的时间才制定出了一份完整的多金属结核勘探规章,那时大洋协会已经完成了太平洋矿区50%的放弃。在那之后,中国又和海管局签署了另外4个深海矿区的勘探合同,包含了前文所说的三大类海底金属矿藏,使得中国成为全世界获得勘探合同最多、种类也最全的国家。作为全世界最大的金属进口国和消费国,这个结果并不令人惊讶。

截止到2021年中,海管局已经与全球22家机构签署了31个深海矿区勘探合同,涉及的海底总面积超过了130万平方公里。海管局原本计划在2020年召开大会,最终出台一份正式的深海采矿规章。但因为新冠疫情等原因,这个会迟迟没有召开,这份规章也就迟迟未能出台。

“我预计这个规章在未来的5年内都不太可能制定出来,一个重要原因是缴费标准很难确定。缴多了没人愿意采,缴少了不能很好地体现全人类共同继承财产原则,发展中国家也就不能分享应得的惠宜。”刘峰对我说,“但最根本的原因是我们对深海环境缺乏全面系统的了解,对深海采矿造成的环境破坏无法全面评价,政府的责任和权利也不明。如果因为采矿造成了环境污染,将由谁来赔偿呢?”

深海采矿的环境风险十分特殊,和海底油气田或者可燃冰有很大不同。开采一块油气田,理论上只需钻一个孔就行了,钻管打到油气层后可以继续向水平方向扩展,一般不会破坏海床,所以工程方只需防止油气泄漏就行了。开采可燃冰也需防泄漏,而且有可能造成海底滑坡等地质灾害,危险性要比开采油气田大得多。但是,这两种化石能源都深埋地下,理论上不会对海床造成太大的破坏。

深海采矿的环境风险十分特殊,和海底油气田或者可燃冰有很大不同。开采一块油气田,理论上只需钻一个孔就行了,钻管打到油气层后可以继续向水平方向扩展,一般不会破坏海床,所以工程方只需防止油气泄漏就行了。开采可燃冰也需防泄漏,而且有可能造成海底滑坡等地质灾害,危险性要比开采油气田大得多。但是,这两种化石能源都深埋地下,理论上不会对海床造成太大的破坏。

深海采矿就不同了,因为深海矿藏全都位于海床表面,那里是深海生物种类最丰富的地方。具体来说,多金属结核就像土豆一样散布在海床上,采集它们势必会破坏深海海床特有的生态系统,那里有大片的区域至今尚未被勘察过,很可能有很多稀有物种会因采矿而灭绝;富钴结壳主要生长在海山坚硬的岩石表面,那里同样是一些需要附着力的海洋生物的栖息地。比如去年科学家们在北太平洋的一个富钴结壳矿址上发现了3种稀有的黑珊瑚,已经存活了数千年,因此被称为深海红树林。如果贸然开采富钴结壳,势必将杀死像珊瑚这样的附着型海底生物;而金属硫化物所在的海底热液喷口更是生物多样性极为丰富的地区,而且地球上像这样的地方数量并不多,这就尤其显得珍贵。

除了破坏栖息地之外,深海采矿还有一个不容忽视的问题,那就是海底沉积物的悬浮和扩散。如今最主流的采矿方式就是先用一台履带式拖拉机矿车把海底搅动一遍,让矿石变得松散,然后用一根几公里长的管子把矿石抽上来,再把附着在矿石表面的软泥冲刷干净。“矿车在海底作业时会把大量海底淤泥搅动起来,而海底淤泥的主要成分为硅质软泥和钙质软泥,颗粒全都极为细小,能够随着洋流扩散出去几百上千公里,甚至好几年都沉不下来,对海底生态将是极大的破坏。”贾永刚教授对我说,“另外,在船上洗矿石则会让软泥扩散在上层海水之中,这将严重妨碍表层微生物的光合作用,危害甚至更大。”

正是因为上述这些原因,很多环保人士都建议深海采矿暂停10年,因为我们对海底世界的了解实在是太少了,不知道将会毁掉什么。但支持者则认为金属是人类社会不可或缺的资源,预计未来的缺口相当大。既然一定得采,那就不如去深海采,那里远离人类居住地,对环境的影响可能要比陆地上的金属矿轻一些,起码不会污染淡水资源。比如,今天市场上超过一半的钴来自刚果,那是个非常贫穷的国家,各方面的条件都不好,刚果的钴矿真不一定就比深海采矿更干净。如果再把矿主对穷国劳工的剥削考虑进来,深海采矿的优势就更加明显了。

据统计,目前全球对于金属的需求量正以每年1%的速度在增加,到2050年时的总需求量将比现在高60%,其中铜的需求量更是会达到现在的341%,所以有专家估计,到那时全球铜和镍的需求量将会有15%来自海底。

比起铜、铅、铝、铁这些常规金属,像锂、钇、铕、铽、镝等稀土元素(Rare Earth Element)需求量的增长将会更加惊人,因为新能源和新一代电子产品中的稀土含量越来越高。如今大部分稀土矿都被少数几个国家垄断,未来很可能不得不去海里寻找新的来源。比如几年前科学家在距离日本本土1200公里的南鸟岛(Minami Torishima)周边的海底发现了一个巨大的稀土泥矿,已探明总储量估计在1600万吨左右,对于稀土来说这是个几乎无限的储量,起码可以用上好几百年。

针对这一说法,环保主义者同样有话要说。他们认为未来应该大力发展废金属的回收利用,如果真能做到高效回收的话,即使按照目前的发展速度来计算,到2050年时陆地上的稀土也是够用的,不需要去海底挖掘。如果我们鼓励企业去深海采矿,就会给人一种错觉,那就是人类可以继续榨取地球资源而不受惩罚。

于是,争论了一圈又回到原点,这是因为科学界至今都不知道保护深海环境的标准是什么,深海采矿对环境的危害要达到什么样的程度才是可以接受的,所以大家在这方面缺乏共识。

“我们坚持资源开发与环境保护相平衡的原则,为此我们提出了‘环境自然变化基线’(Natural Variability of Baseline)研究计划,希望能通过研究海底环境的自然变化规律,确立深海采矿的环境标准。”刘峰对我说,“初步研究发现,自然基线的变化幅度非常大,比如厄尔尼诺或者拉尼娜现象就会对海洋带来很大影响。如果采矿导致的环境破坏幅度小于自然基线的变化幅度,我们就认为深海采矿是可以被接受的。”

“我们坚持资源开发与环境保护相平衡的原则,为此我们提出了‘环境自然变化基线’(Natural Variability of Baseline)研究计划,希望能通过研究海底环境的自然变化规律,确立深海采矿的环境标准。”刘峰对我说,“初步研究发现,自然基线的变化幅度非常大,比如厄尔尼诺或者拉尼娜现象就会对海洋带来很大影响。如果采矿导致的环境破坏幅度小于自然基线的变化幅度,我们就认为深海采矿是可以被接受的。”

除此之外,大洋协会还向海管局提议开启“区域环境管理计划”(Regional Environmental Management Plan),鼓励在同一片海域有勘探合同的国家共享研究成果,一起来实施环境管理。比如中、俄、日、韩四国在西太平洋地区都有勘探合同,大洋协会提议这四个国家联合起来,将这180万平方公里海域视为一个整体,依照生态功能的不同划分出不同的功能区。比如某个矿区如果对某一种生物极为重要,一旦被破坏就会导致该物种灭绝,那就一定不能碰。

虽然各方都在呼吁谨慎,但日本和巴布亚新几内亚都已在本国专属经济区内的深海进行过大规模试采,接下来就看海管局的公海采矿新规何时出台了。结语

如果说海管局刚成立时人类尚不具备大规模深海采矿的能力,那么随着技术的进步,能力已经不是大问题了,经济和环保才是最大的障碍。从目前的情况来看,未来的金属涨价几乎已成定局,深海采矿将变得越来越有利可图,因此环保就将成为这个行业最核心的关注点。

不管最终结果如何,这将是人类历史上第一次在开采一种新型资源之前就先建立环保规则,这是此前从来没有发生过的事情。我们只能相信国际组织和科学家群体,相信他们能平衡各方需求,做出最合理的决定。 可燃冰海洋能源滑坡深海生物中国资源采矿