深海沉船

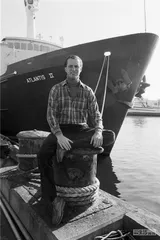

作者:袁越 1980年,美国伍兹霍尔海洋研究所(以下简称WHOI)的罗伯特·巴拉德(Robert Ballard)博士正经历着人生的一次重大转变。作为载人深潜曾经的最狂热的支持者之一,同时也是乘坐“阿尔文号”载人潜水器下潜次数最多的科学家,巴拉德突然发现自己对载人深潜的热情正在下降,对深海的恐惧却与日俱增。

1980年,美国伍兹霍尔海洋研究所(以下简称WHOI)的罗伯特·巴拉德(Robert Ballard)博士正经历着人生的一次重大转变。作为载人深潜曾经的最狂热的支持者之一,同时也是乘坐“阿尔文号”载人潜水器下潜次数最多的科学家,巴拉德突然发现自己对载人深潜的热情正在下降,对深海的恐惧却与日俱增。

一年前,巴拉德作为指挥官参加了对加拉帕戈斯裂谷的那次深海考察,发现了真正的海底热液喷口。但那次深潜差点酿成大祸,“阿尔文号”撞坏了一根海底黑烟囱,喷出来的高温热液把很多塑料元器件都融化了。如果撞击的角度再偏那么一点点,热液直接喷到有机玻璃制成的观察窗上,后果将不堪设想。

虽然当时巴拉德正在母船上指挥,没有随“阿尔文号”下潜,但当他看到融化的船体时,突然意识到载人深潜实在是太危险了。当然了,他有这个想法并不奇怪,因为他曾经上百次坐在一个狭小的金属球里潜入高压而又幽暗的深海,只要稍有不慎,载人舱就会变成他的棺材。但截止到1980年时为止,民用级载人深潜还从来没有出过任何一起致命的伤亡事故,其安全性看上去远比载人航天要高得多,所以载人深潜领域弥漫着一种盲目乐观的情绪,没人会有意识地去思考这件事的风险到底有多大。

虽然当时巴拉德正在母船上指挥,没有随“阿尔文号”下潜,但当他看到融化的船体时,突然意识到载人深潜实在是太危险了。当然了,他有这个想法并不奇怪,因为他曾经上百次坐在一个狭小的金属球里潜入高压而又幽暗的深海,只要稍有不慎,载人舱就会变成他的棺材。但截止到1980年时为止,民用级载人深潜还从来没有出过任何一起致命的伤亡事故,其安全性看上去远比载人航天要高得多,所以载人深潜领域弥漫着一种盲目乐观的情绪,没人会有意识地去思考这件事的风险到底有多大。

正好那一年巴拉德在WHOI拿到了永久职位(Tenure),未来的工作和生活都有了保障,于是他决定去斯坦福大学休一个为期一年的学术假期,和那边的技术人员一起探讨如何提高无人潜水器的性能,希望有朝一日能代替人类去探索深海。早期的无人潜水器又叫“缆控潜水器”(Remote Operated Vehicle,以下简称ROV),需要从母船上放下一根电缆,拖着潜水器在水下工作。这根电缆既要负责供电又要负责信号传输,还得为ROV提供牵引力,所以必须做得非常结实才行,导致其水下拖曳时的阻力很大,灵活性非常差。

除此之外,早期ROV还有个更致命的缺点,那就是不能将海底信号实时传送回来,导致科学家无法随机应变。比如,为了参加前文提到的那次法美大洋海底联合科考计划(Project FAMOUS),WHOI专门建造过一台用于海底扫描的ROV,取名“声控地质深拖摄像系统”(Acoustically Navigated Geophysical Underwater System,以下简称ANGUS)。这台两吨多重的设备可以依靠母船的拖曳在海底巡游,顺便拍摄彩色照片,但它用的是胶片照相机,拍完后必须先把胶卷回收上来,再在母船上把照片洗出来,才能看到海底的情况。

这个缺点严重影响了第一代ROV的机动性和工作效率,如果解决不了的话是不可能替代载人深潜的。“阿尔文号”之所以那么受欢迎,就是因为科学家可以根据海底情况随时修改探索计划,工作效率更高。而巴拉德之所以要去斯坦福大学,正是为了解决海底信号实时传输的问题。斯坦福大学位于硅谷的中心,是美国电子和信息工业最著名的孵化器。巴拉德在那里看到了体积小巧的集成电路、高性能的数码摄像机、可以远程操控的高精度机械手,以及刚刚诞生不久的光纤通信技术。受此启发,巴拉德设计了一套复合型ROV,具备远程监控(Telepresence)的能力,科学家可以坐在母船的控制室里,像玩电子游戏一样操纵水下机器人,完成各种深海探测和水下采样工作。

这个案例再次说明,人类的想象力必须要有相应的技术作为支撑,否则的话是永远也实现不了的。

这套设备由一对“母子型”水下机器人组成,母机叫“阿尔戈号”(Argo),可以悬浮至特定的深水海域,通过一根同轴铠装电缆和母船相连。子机叫“杰森号”(Jason),是一台自带电源的小型水下机器人,通过一根极细的光纤和“阿尔戈号”相连。两台机器人都配有当时最先进的数码摄像机,能够将拍摄到的图像和视频信号实时上传到母船上的控制室里。科学家们不但可以根据传回来的实时视频信号,通过光纤操纵“杰森号”去大家感兴趣的地方勘察,还可以远程控制“杰森号”上的机械手,进行简单的海底采样。

阿尔戈和杰森这两个名字来自一则古希腊神话,杰森是乘坐一艘名为阿尔戈的船取回金羊毛的大英雄。巴拉德希望“阿尔戈-杰森”系统也能够成为深海探测领域的大英雄,因为这套系统理论上完全可以替代载人深潜,甚至可以做得更好。比如,“杰森号”可以做得非常小巧,科学家们可以操纵它钻进岩石缝隙中去拍照,这对于载人潜水器来说太危险了。再比如,“阿尔戈号”不受电池容量的限制,水下作业时间要比载人潜水器长得多,这就大大提高了工作效率,相当于节约了成本。

阿尔戈和杰森这两个名字来自一则古希腊神话,杰森是乘坐一艘名为阿尔戈的船取回金羊毛的大英雄。巴拉德希望“阿尔戈-杰森”系统也能够成为深海探测领域的大英雄,因为这套系统理论上完全可以替代载人深潜,甚至可以做得更好。比如,“杰森号”可以做得非常小巧,科学家们可以操纵它钻进岩石缝隙中去拍照,这对于载人潜水器来说太危险了。再比如,“阿尔戈号”不受电池容量的限制,水下作业时间要比载人潜水器长得多,这就大大提高了工作效率,相当于节约了成本。

巴拉德曾经在2017年出版的一本自传中透露,第一代“阿尔文号”载人潜水器的造价超过了2500万美元,“杰森号”仅为500万美元,两者相差5倍之多。“阿尔文号”每次海底作业的时间仅为3~4个小时,而当年的下潜费用为每次25万美元,算下来平均每个有效工作小时的费用约为8000美元左右。相比之下,“阿尔戈号”理论上可以连续在水下工作好几个星期,每个有效工作小时的实际费用低于1000美元。再加上“阿尔文号”每次最多只能携带两名科学家下潜,而母船上可以同时有好多个科学家一起工作,这样算下来平均每个科学家需要承担的费用就更低了。

这还没算载人下潜所需承担的生命风险。

值得一提的是,“阿尔戈号”配备了3台增强型硅靶摄像机,可以将可见光的强度放大一万倍,即使在漆黑一片的海底也能借助微弱的照明灯光拍到清晰的视觉影像,这就使得这套系统非常适合用于海底搜寻工作。此前大多数海底搜寻工作用的都是声呐设备,分辨率相对较低,图像缺乏细节,对体积小的物体无能为力。而人类是视觉动物,人的眼睛是最好的搜寻器,必须加以利用。

巴拉德之所以花大价钱安装了这套昂贵的摄像系统,原因在于这次系统升级几乎全是美国海军研究部出的钱。他们想让巴拉德用这套系统再去检查一下失事核潜艇“长尾鲛号”(USS Thresher),看看能否发现什么新的线索。那艘潜艇是1963年沉入海底的,美国海军曾经用“的里雅斯特号”载人潜水器下去找过一次,那次搜寻虽然发现了潜艇残骸,但因为技术条件的限制,很多细节都没有搞清楚。

1984年,“阿尔戈号”的首次海试便去了“长尾鲛号”的失事地点(当时“杰森号”还没有造好)。巴拉德和同事们舒舒服服地坐在母船“诺尔号”(Knorr)的指挥舱里,一边吃着薯条喝着饮料一边盯着“阿尔戈号”传回来的海底影像,随时调整母船的航线,很快就完成了对潜艇残骸的全面勘察,美国海军研究部对勘察结果十分满意。

1984年,“阿尔戈号”的首次海试便去了“长尾鲛号”的失事地点(当时“杰森号”还没有造好)。巴拉德和同事们舒舒服服地坐在母船“诺尔号”(Knorr)的指挥舱里,一边吃着薯条喝着饮料一边盯着“阿尔戈号”传回来的海底影像,随时调整母船的航线,很快就完成了对潜艇残骸的全面勘察,美国海军研究部对勘察结果十分满意。

通过这次海试,巴拉德发现在搜寻海底物体方面,声呐系统远不如照相机和摄像机好用。比如,他能通过“阿尔戈号”上的黑白摄像机清晰地分辨出海床上散落的电器绝缘材料、玻璃钢和手套等人造物体,而船上配备的那台高分辨率拖曳式测扫声呐系统只能探测到冰川融化后随机落下的石块,却对那些散落在海床上的人造小物件视而不见。

那次搜寻潜艇的经历还让巴拉德掌握了一个此前没人意识到的小秘诀。原来,过去大家找到的沉船大都位于浅海,海底残骸都是以船身为中心,分布在一个大致为圆形的小范围里。但深海沉船在漫长的下沉过程中,体积较小重量较轻的残骸碎片会顺着洋流漂到很远的地方,最终在海底形成一个类似彗星尾巴的长条带。比如“长尾鲛号”的残骸碎片就顺着洋流的方向向西漂出去将近2公里,仅靠声呐是发现不了那些漂到远处的小碎片的,只能依靠“阿尔戈号”上的高感光度摄像头。

第二年的8月,巴拉德在大西洋上进行了“阿尔戈号”的第二次海试,美国海军研究部希望他能用同样的方法去勘察另一艘失事潜艇“天蝎号”(USS Scorpion)。因为有了上次的经验,这次海试进行得极为顺利,考察队员们只用了4天时间就完成了对失事地点的详细测绘工作。

海军的任务刚一结束,巴拉德便迫不及待地命令“诺尔号”立刻启程赶往下一个地点。按照合同,他在完成军方任务后可以利用美国海军研究部提供的经费去做一些个人的事情,而他这次要去实现一个儿时的梦想:找到“泰坦尼克号”的残骸。

寻找“泰坦尼克号”

“泰坦尼克号”的故事不用多说了。这是人类近代史上最有名的一艘沉船,自1912年4月15日沉没以来,一直有人试图寻找它的踪迹。从某种意义上说,“泰坦尼克号”就像是登山界的珠穆朗玛峰或者深潜界的马里亚纳海沟一样,是深海考古界的制高点。可惜“泰坦尼克号”沉没的那片北大西洋海域至少有3000米深,水文情况复杂,没有高超的技术和好运气的话是很难找到它的。

自1980年起,一位美国富翁先后资助了三次搜寻“泰坦尼克号”的行动,却因为各种原因都失败了。第四次搜索行动由法国海洋开发研究院(IFREMER)和美国WHOI共同承担,双方根据当年留下的航海记录划定了一片20公里×20公里的海域。法国方面率先开始行动,用他们发明的当年最为先进的拖曳式测扫声呐系统对这片海域进行了地毯式扫描。据说这种技术能够生成和黑白照片差不多的影像,但在往复拖曳时其航迹必须保持非常高的精度,声呐探头和海底之间的距离也要保持一致才行。当时北大西洋的天气不太好,海浪很高,为了得到高质量的数据,法国人只能以不到1节的航速来回扫,工作效率非常低。当巴拉德带着“阿尔戈号”于1985年8月24日到达那片海域时,法国人只扫了320平方公里,剩下的80平方公里便只能交给美国人了。

巴拉德仔细研究了那片海域的水文情况,发现那里4月份时的海底洋流是自北向南的。于是他决定从指定海域的最南端开始扫起,而且是沿着东西方向来回扫,只有这样才能最大限度地扫中他假想中的那根由小物件组成的彗星尾巴。

第一周很快过去了,考察队一无所获,巴拉德有点坐不住了。难道“泰坦尼克号”真的摔成了碎片?还是已经被泥沙完全覆盖住了?如果真是那样的话,他也只能认命,因为考察队只剩下不到一周的时间就得返航,接下来还有其他任务在等着他们。

1985年9月1日凌晨1点零5分,一个模糊的圆形图像出现在控制室的监视屏幕上。“这应该是‘泰坦尼克号’的锅炉!”一位熟悉这艘邮轮建造过程的工作人员高声叫了起来。有人立刻找出一本画册,从里面找到了一张锅炉的照片。当年“泰坦尼克号”从贝尔法斯特铸造厂定制了29台锅炉,形状非常独特,不会弄错的。

穿着睡衣的巴拉德被船上的厨师叫到了控制室,激动的他连话都不会说了。但当船员们喝着香槟庆祝胜利的时候,巴拉德突然意识到“泰坦尼克号”是在凌晨2点20分沉入大海的。于是,当船上的时钟指针再次指向2点20分的时候,他召集所有船员来到甲板上,为那1500多名死去的亡灵默哀。

第二天,“阿尔戈号”在距离锅炉不到两公里的地方拍到了“泰坦尼克号”的船身。它果然断成了两截,但船头依然保存完好。巴拉德又特意把ANGUS放下水去,拍了几千张高质量的彩色照片,因为他知道这才是媒体最需要的东西。

果然,“泰坦尼克号”残骸被发现的消息传出去后,立刻成为全世界几乎所有主流媒体的焦点新闻。一家电视台甚至等不及考察船靠岸,直接派了记者坐直升机飞到“诺尔号”上请求采访。当这艘科考船终于回到码头时,围观群众的热情甚至可以和当初欢迎“阿波罗号”宇宙飞船登月归来时的场面相媲美。

这件事不但让巴拉德一举成名,也彻底改变了他的人生轨迹。他决定暂时离开深海科考,把全部精力放在深海考古上,因为他意识到这才是普通老百姓最感兴趣的深海话题,而关于深海的科普内容也可以借助考古平台而被更多的人关注。

为了达到这个目的,巴拉德开始加紧研发新一代无人潜水器。一年后,他带着刚刚研制成功的迷你型“小杰森”(Jason Junior)再次拜访“泰坦尼克号”残骸。他本人坐在“阿尔文号”载人潜水器里下潜至“泰坦尼克号”的甲板上,然后通过一根76米长的光纤操纵“小杰森”钻进了“泰坦尼克号”的内部,拍摄了60个小时的珍贵视频,全世界首次看到了“泰坦尼克号”各个舱室的模样。

当他看到有那么多人对这些视频感兴趣时,巴拉德突发奇想:既然他可以在控制室里实时监控“小杰森”,为什么不把这些视频信号通过卫星传送给更多的人看呢?1989年,巴拉德的团队研制成功了全尺寸的“杰森号”,并带着它去了地中海,把深海考古学家勘察一艘古代沉船的视频实时地传送给了北美的12家博物馆,数千名学生和老师饶有兴味地在电视屏幕上观看了这场深海考古的视频直播,请求加入巴拉德团队的自荐信立刻如雪片般飞来,“深海”这个概念终于出圈了。

不过,真正让“深海”走进老百姓日常生活的还不是巴拉德,而是著名电影导演詹姆斯·卡梅隆(James Cameron)。前文说过,卡梅隆从小就对深海很感兴趣,当他听到“泰坦尼克号”被发现的消息后,立刻打算亲自下去看看。最终他选择和俄罗斯合作,乘坐“和平-1号”载人潜水器下到了3820米的海底,亲眼看到了这艘著名的沉船。

卡梅隆曾经在一部纪录片里开玩笑说,他拍电影《泰坦尼克号》的目的不是为了电影本身,而是为了借机参观“泰坦尼克号”的残骸。事实上,他是打着“勘察电影取景地”的旗号租用的“和平-1号”载人潜水器,并在那次下潜过程中和俄罗斯载人潜水器的主设计师阿纳托利·萨加列维奇(Anatoly Sagalevitch)成了好朋友。看过电影《泰坦尼克号》的读者一定记得片首那个载人球舱里有位剃着光头的胖驾驶员,他就是由萨加列维奇本人亲自扮演的。片中的那艘探险船就是俄罗斯的“克尔迪什院士号”科考船(Akademik Mstislav Keldysh),也是“和平-1号”和“和平-2号”载人潜水器的母船,为俄罗斯载人深潜做出过重大贡献。

值得一提的是,电影中出现的“和平-1号”和“和平-2号”两艘载人潜水器同时探索“泰坦尼克号”残骸的镜头是用电脑特技做出来的。后来卡梅隆又拍了一部关于这艘沉船的3D纪录片,里面的镜头必须都是真实的,于是卡梅隆决定再次和萨加列维奇合作,因为当年只有俄罗斯才同时拥有两艘载人潜水器,可以在水下互拍,方便导演讲故事。否则的话,只有沉船的镜头而没有潜水器游动的镜头,片子拍出来就不好看了。

最终电影《泰坦尼克号》和后续的同名3D纪录片都大获成功,卡梅隆也超越了巴拉德,成为深海探索领域的新代言人。在调动群众情绪方面,科学家往往比不过艺术家。如果这位艺术家同时还具备一流的科学素养,那他就更无敌了。

“泰坦尼克号”残骸的发现标志着海洋考古正式进入了深海领域。但从业者没有想到的是,这个行业的起点实在是太高了,后面有点续不上了。

海洋考古应该是从地中海开始的,那是人类历史上的第一个文明中心,早在近万年前就有很多船只往来其间,因为各种原因而沉没的船只数量非常多。虽然古代的船都是木结构的,很容易因为各种原因而被分解掉,但因为地中海的沉积层很厚,不少沉船被埋在了淤泥下面而得以幸免。

海洋考古应该是从地中海开始的,那是人类历史上的第一个文明中心,早在近万年前就有很多船只往来其间,因为各种原因而沉没的船只数量非常多。虽然古代的船都是木结构的,很容易因为各种原因而被分解掉,但因为地中海的沉积层很厚,不少沉船被埋在了淤泥下面而得以幸免。

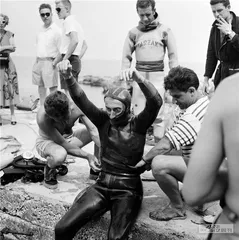

因为技术不到位,早期以屏气潜水为基础的海洋考古大多发生在10米以内的浅海。1943 年,法国海军军官雅克·库斯托(Jacques Cousteau)发明了水肺,海洋考古从此迎来了第一波高潮。但即使是水肺考古一般也不会超过50米,因为超过50米这个深度潜水员罹患潜水病(减压病)的风险将急剧增加,必须非常缓慢地上浮才能幸免于难。因为上浮浪费了大量时间,每次下潜的实际工作时间非常短,效率太低了。

后来科学家们又发明了饱和潜水,潜水员通过吸入混有惰性气体(通常是氦气)的氧气而长时间生活在水下的高压舱里。这种方法可以让潜水员在水下连续工作好多天而不必每天上浮,只要在最终结束工作上浮时进行一次长时间减压就行了,大大提高了工作效率。但这种方法最多也只能下潜到500米左右,再往下就必须动用潜水器了。

后来科学家们又发明了饱和潜水,潜水员通过吸入混有惰性气体(通常是氦气)的氧气而长时间生活在水下的高压舱里。这种方法可以让潜水员在水下连续工作好多天而不必每天上浮,只要在最终结束工作上浮时进行一次长时间减压就行了,大大提高了工作效率。但这种方法最多也只能下潜到500米左右,再往下就必须动用潜水器了。

现代海洋考古界公认的领军人物是美国宾夕法尼亚大学的乔治·巴斯(George Bass),他早在上世纪60年代就组织过一支水下蛙人考古队去地中海找沉船,并严格按照陆地考古学的工作流程,先用金属网格标注位置,再对古代沉船进行非常严格细致的挖掘工作。但他这套方法费时费力,当年很少有人能有这样的耐心,他们想的只是如何尽快把有价值的文物捞上来搞研究,不重视保护现场。

更多的人连研究都不想做,只想把文物捞出来卖钱。比如“泰坦尼克号”被发现后的第三年就有一家美国公司出钱组织了一支国际打捞队,利用法国的“鹦鹉螺号”(Nautilus)载人潜水器捞上来大约1800件文物,在赌城拉斯维加斯办了一个“泰坦尼克号”文物展,获得了巨大的商业成功。打捞队甚至用充满了航空汽油的浮力装置把一块7米×8米、重达18吨的右舷船壳碎片打捞了上来,让参观展览的观众可以在近距离一睹“泰坦尼克号”当年的风采。

巴拉德非常反对打捞“泰坦尼克号”的文物,他认为那是对死难者的不尊重。但支持者则认为海底情况特殊,如果不及时打捞的话,这些文物要么会被腐蚀掉,要么会被沉积物埋起来,再也找不到了。

事实上,“泰坦尼克号”本身确实有可能在不远的将来永远消失。看过电影《泰坦尼克号》的观众肯定都还记得,水下残骸的表面能看到很多像钟乳石一样的黄色物质,好似滴蜡一般,那就是嗜铁细菌正在生长的标志,巴拉德将其命名为“柱状铁锈”(Rusticles)。来自加拿大的微生物学家洛瑞·约翰斯顿(Lori Johnston)分析了从船身上取下来的柱状铁锈样本,从中发现了27种不同的细菌,这些细菌相互合作,平均每天能消化200~300公斤的铁。如果按照这个速度发展下去的话,再过几十年船体结构有可能会垮塌,“泰坦尼克号”就会变成一堆废铁,不再有“船”的形貌了。但好在这艘船不全是由铁构成的,部分设施的腐蚀速度没有那么快。

美国富翁维克多·瓦斯科沃(Victor Vescovo)投资建造的“限制因子号”载人潜水器于2019年造访了“泰坦尼克号”,发现船头部分的栏杆仍在,船体的腐蚀速度也并没有加快。根据瓦斯科沃团队的首席科学家帕特里克·莱希(Patric Lahey)估计,起码在未来的几十年里,“泰坦尼克号”不太会彻底垮掉,甚至500年后仍有可能保留住基本结构,不会彻底消失,变成一堆海底沉积物。话虽如此,想去现场参观“泰坦尼克号”的朋友们一定得抓紧时间了,那地方毕竟是深海,谁也不知道将来会发生什么。

发现“泰坦尼克号”之后,巴拉德又于1989年率领一支搜索队找到了“二战”期间沉没的纳粹著名战舰“卑斯麦号”(Bismarck),它在西方世界的知名度很可能仅次于“泰坦尼克号”,刚出厂时也曾被认为是不可能沉没的,没想到却在它参加的第一场海战中就被盟军击沉了。为了防止商业寻宝队前往打捞,巴拉德拒绝透露沉船的具体位置,我们只知道它沉没于4877米深的海底,比“泰坦尼克号”还深了一公里。

巴拉德退休后,瓦斯科沃接过了他手中的接力棒。2021年3月31日,由瓦斯科沃创立的卡拉丹海洋科学探测公司(Caladan Oceanic)在菲律宾海的海底找到了“二战”期间被日军击沉的美国海军驱逐舰“约翰斯顿号”(USS Johnston)。它沉没的地点位于海平面以下6500米处,是迄今为止人类已知的最深的沉船。

巴拉德退休后,瓦斯科沃接过了他手中的接力棒。2021年3月31日,由瓦斯科沃创立的卡拉丹海洋科学探测公司(Caladan Oceanic)在菲律宾海的海底找到了“二战”期间被日军击沉的美国海军驱逐舰“约翰斯顿号”(USS Johnston)。它沉没的地点位于海平面以下6500米处,是迄今为止人类已知的最深的沉船。

比起国外这些层出不穷的沉船新闻,中国的深海考古却一直不见起色,原因是多方面的。“中国的水下考古起源于上世纪80年代的一起商业盗捞,一个英国人在中国南海盗捞了一艘18世纪的商船,并委托佳士得拍卖公司大肆拍卖这批盗捞的文物,引起中方的强烈不满。”国家文物局考古研究中心副主任宋建忠研究员对我说,“1987年,国家文物局牵头成立了国家水下考古协调小组,广州救捞局联合英国一家商业打捞公司意外发现了‘南海一号’沉船。当年的11月,中国历史博物馆水下考古研究室成立了。这三件事标志着中国水下考古的诞生。”

但是,当年中国的水下考古能力有限,虽然“南海一号”仅仅位于海平面以下23米的地方,但还是无力打捞,只能先派人出国接受培训,学成了再回来找沉船。2001年,中方考古队员重新找到了这艘船,并从2007年开始打捞,一共捞出了4000多件文物。同年12月21日,“南海一号”被整体打捞出水,在当年引起了不小的轰动,可惜在那之后中国就很少发现像这样有名的沉船了。

“中国早期的水下考古缺乏主动搜索的能力,都是等渔民报告线索再去勘察。”宋建忠对我说,“因此我们找到的绝大部分沉船都局限在浅海和近海的范围内,深度不超过40米。”

另一个关键问题是,中国缺乏像“泰坦尼克号”那样的标志性深海沉船,因此也就少了一些发展的契机。参加过甲午海战的那几艘大清国军舰很可能是当今中国知名度最高的中国沉船,它们几乎都沉在20多米深的浅海,而且大都已经被找到了,如果真想打捞的话并不困难。如果要想进一步拓展深化,就只能用视觉、声呐和金属探测器等水下探测设备去大海里进行地毯式搜索,无异于大海捞针。

“我们跟国家海洋系统的科研机构有长期的合作,感觉他们对海洋考古探测的难度估计不足。”国家文物局考古研究中心的研究员丁见祥(现为上海大学教授)对我说,“刚开始接触国内的那些海洋探物团队时,我们做过一个实验,把一串不同尺寸的轮胎绑在一起,做好记录后放置在十几米深的海底,用他们提供的声呐设备扫描,根本就无法有效辨识,因为近海海底的干扰物非常多,经常可以见到渔民废弃的渔具和各种人造垃圾,再加上近海的地形地貌非常复杂,传统声呐设备如果不加校正的话是很难发现特定目标的。”

丁见祥还告诉我,渤海、东海和黄海的海水非常浑浊,光凭视觉信号来搜索几乎是不可能的,基本上只能靠声呐。可惜中国近海下面的淤泥层很厚,木制船体很容易被埋住,这就进一步增加了声呐扫描的难度。

“南海是海上丝绸之路的必经之地,下面也应该有不少沉船,里面肯定能找到不少文物。”丁见祥说,“南海的海水虽然清了很多,但深度大,各类水面探测设备的精度会随着深度的增加而降低,同样很难找到这些木船的残骸。”

总的来说,深海考古所需要的探测技术水平甚至比深海科研更高。但搞科研可以动用国家提供的科研经费,考古在这方面就差了很多。一些国家是靠私人投资来填补资金短缺,完成技术升级的,但中国国务院于1989年颁布了《水下文物保护条例》,规定凡是在中国境内发现的文物都归国家所有,任何人没有权利私自挖掘,这就断了私人投资深海寻宝这条路。

就在这困难时刻,“深海勇士号”载人潜水器于2017年完成了海试,正式移交给了中科院深海所。深海所主动找到了当时的国家文物局水下文化遗产保护中心,希望双方能展开合作,在南海进行一次深海考古作业。后者当然非常愿意,于是双方一拍即合,于2018年1月27日在三亚成立了“深海考古联合实验室”,并于同年4月组织了我国首次深海考古调查,丁见祥担任了这支深海考古调查队的领队。

“我们选择了南海北礁的东北缘,因为东北季风的缘故,船只很容易在这里触礁,而水下的地形地貌正好是阶梯形的,有个几百米深的平台,在这个平台上发现遗存的概率会比较高。”丁见祥告诉我,“我们一共下潜了8次,包括一次工程潜水,最深下到了1003米,可惜没有发现沉船船体,只发现了几件散落的器物,并用机械手定点提取了几件文物标本。”

那是“深海勇士号”完成海试后的第一个应用潜次,在这艘载人潜水器的生命史上具有重要意义。第一次海试完成后,大家本想再试一次,但丁见祥提出了反对意见。“我认为,如果没有明确的目标,技术和方法上也没有新的突破的话,再试一次也只能是上一次的简单重复,价值不大。”丁见祥对我说,“我坐‘深海勇士号’下过两次,在实践中意识到载人潜水器比较适合对已知目标进行详细勘察,不太适合用于大面积搜寻,这个工作最好还是让ROV或者AUV来做,这样效率会比较高。”

最终团队采纳了丁见祥的意见,暂时延缓了载人下潜深海考古作业。但在这段时间里大家也没闲着,遗产保护中心一方面托人去海牙的海事档案馆查阅西方来华的沉船记录,目前已经找到了几条关于南海沉船的线索。另一方面他们正积极和有关部门合作,潜心研究深海考古关键技术,研发深海潜水器(比如AUV),力争提高水下机器人的搜索能力和取样技术,提高工作效率。

“对于水下探物这个领域来说,考古对技术的要求是最高级别的。”丁见祥对我说,“举例来说,为了考察法国皇家海军的著名沉船‘月亮号’,法国于2012年发布了‘奔向月球’海洋考古实验计划,打算研制一批人形水下机器人,代替真人进入水下作业。他们经过一番调研后发现,这项计划有三分之一可以依靠现有技术来实现,还有三分之一可以通过对现有技术的适当改进来实现,剩下的三分之一是现有技术完全实现不了的。但是,正是最后这三分之一的全新需求激发了工程师们的创新热情,促进了整个机器人行业的进步,这就是深海考古对社会发展所做的贡献。”

值得一提的是,水下考古绝不仅仅只是搜寻古沉船而已,近海海域还有不少古代遗址也值得研究。比如,一万多年前地球还处于冰河时代,海平面比现在低100多米,古人可以直接从福建走到台湾岛,所以台湾海峡下面很可能有不少史前遗址,甚至可能留有古代的祭祀场所。另外,地震也可以把古城没入水下,比如埃及的亚历山大港就是如此。还有,古代商船在行驶过程中扔下的东西也有研究价值,不一定非得去找沉船。

总之,深海肯定会是未来很多不同领域的研究热点,因为我们不知道那里有什么,每一次新发现都会带给我们惊喜。

巴拉德虽然从载人深潜的狂热拥趸变成了无人潜水器的热情支持者,但那是从科研效率的角度做出的选择,他本人其实是非常热爱深潜的。不知为什么,别人在伸手不见五指的深海往往会彻底失去方向感,但他却总能找到自己的位置,这个“特异功能”让他成了一名优秀的载人潜水器驾驶员,并屡屡让他化险为夷。

巴拉德虽然从载人深潜的狂热拥趸变成了无人潜水器的热情支持者,但那是从科研效率的角度做出的选择,他本人其实是非常热爱深潜的。不知为什么,别人在伸手不见五指的深海往往会彻底失去方向感,但他却总能找到自己的位置,这个“特异功能”让他成了一名优秀的载人潜水器驾驶员,并屡屡让他化险为夷。

这个谜直到2015年才被解开。那年3月的某一天,巴拉德在广播里听到主持人正在采访一位心理学家,那人刚刚出版了一本讲阅读障碍(Dyslexia)的书。巴拉德小时候就有这毛病,这就是他读书成绩一直不好的主要原因。他立刻把那本书买了回来,一口气把它读完。合上书,他泪流满面,因为他终于明白自己的特异功能正是来自这种奇怪的病。

原来,那位心理学家指出,患有阅读障碍的人往往会开发出图像思维模式,以此来弥补语言能力上的不足。他回想起1986年他驾驶“阿尔文号”潜入深海去寻找“泰坦尼克号”时,潜水器上的声呐仪突然坏掉了,但他却清楚地知道自己处在什么位置,仿佛他脑子里有一张三维的海底地图。

从某种意义上说,是深海拯救了学习成绩不好的巴拉德,让他找到了自己最擅长的工作,实现了儿时的最大梦想。巴拉德曾经说过这么一句话:“深海对于很多人来说都是漆黑一片的,但对我来说不是,因为我能看得见。”

那么,他在海底都看到了些什么呢?

让我们再次回到1986年,当巴拉德驾驶着“阿尔文号”载人潜水器在“泰坦尼克号”残骸周围巡视时,发现海底散落着一大堆人造物体,包括很多餐具、首饰和各种各样的鞋子。突然,他发现了一对靴子,安静地躺在海底淤泥之中。他的心立刻沉了下来,因为他意识到那双鞋的主人一定沉到了海底的那个位置,只有这样才能解释为什么一双鞋在漫长的下沉过程中没有漂散,而是仍然聚在一起。

如果当时下潜的是一台智能机器人,它也许可以轻易地分辨出哪只是男鞋,哪只是女鞋,但只有人才会意识到在如此深的海底发现一双鞋意味着什么。上岸后,他把这个故事讲给了一名采访他的电视台记者,并呼吁大家不要去惊动海底那1500多个亡魂。

只有人,才能把情感带到深海,也许这就是载人深潜的价值所在吧。

(部分参考资料:《深海浅说》,汪品先著;《瀛海探径》,汪品先著;《深海探险简史》,罗伯特·巴拉德、威尔·海夫利著;《浪漫海洋学》,阿纳托利·萨加列维奇著;《无尽之海》,海伦·罗兹瓦多夫斯基著;《极端生存》,史蒂芬·帕鲁比、安东尼·帕鲁比著;Modern Marine Science - Exploring the Deep,by Lisa Yount;Robert Ballard - Explorer and Undersea Archaeologist,by Lisa Yount;The Hadal Zone - Life in the Deepest Oceans,by Alan Jamieson;Earth Science - An Introduction,by Marc Hendrix & Graham Thompson;The Vital Questions:Why is Life the Way It is? ,by Nick Lane) 海洋水下打捞水下古城水下机器人巴拉德深海动物