圣玛丽草地村里的谋杀和人性

作者:李孟苏

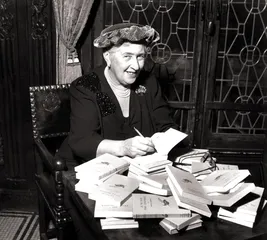

( 1965年,阿加莎·克里斯蒂为她法文版新书亲笔签名 )

阿加莎·克里斯蒂(1890~1976)出身平民家庭,却精于描写上流阶层的生活。她把谋杀现场设置在乡间庄园、豪华列车、度假别墅里,让被害者、凶手、嫌疑人说一口清晰的上流口音,午餐吃腌牛肉、煮过头的卷心菜,坚持传统的道德观又带着深刻明显的偏见——舞台剧《捕鼠器》中有句台词说“劳动阶层将其责任感抛之脑后了”,是角色们在议论战后仆人不太好管教了。

克里斯蒂塑造了两个侦探,小个子的赫尔克里·波洛和老太太简·马普尔。波洛是比利时人,说话夹杂着法语,以旁观者的角度看待英国人。相比较而言,以马普尔小姐为主角的12部小说更具英国特色。一辈子没有嫁人的马普尔手里不离毛线活,爱闲扯,绰号“老猫”,异常机敏。她在1928年第一次出场,就70多岁了,老得只能生活在静谧的英格兰乡间,不可能像中年的波洛一样周游世界,最多逛逛附近的温泉和海滨(她只去过一次加勒比海)。乡村生活和老小姐都是英国特产,马普尔小姐探案故事也成了另一英国特产,所谓推理小说中的“梅厄姆·帕克流派”。

马普尔小姐居住的圣玛丽草地村宁静得波澜不兴,每天一班的公共汽车抵达村子成了村里最重要的事件。圣玛丽草地村大概是世界上犯罪率最高的地方,村里当然有警察,不过揭下罪犯面具的往往是马普尔小姐。她和教区牧师一家是隔壁邻居,解决的第一桩谋杀案就发生在牧师家里(见《牧师住宅谋杀案》)。

克里斯蒂不记得她是怎么开始写马普尔小姐的了,但她说过为什么要塑造一位敏感、聪明的老妇人侦探:“马普尔小姐就像我的老祖母,尽管过着深受庇护的维多利亚式的生活,却对人性的堕落有着敏锐的见解。”马普尔小姐也像克里斯蒂妈妈的女友们,“看上去乐呵呵的,却总是对人抱有最深刻的戒心。事实证明她们是正确的”。马普尔小姐一生中充分体察到、总结出了人性的相似之处。她知道理想主义是年轻人才有的荒唐念头,凡是艺术都带有自命不凡的倾向,理性主义会对人产生误导,应该对外国人有一些怀疑,一个凡事“应付过去”的国家总要好过为自己树立危险而难以达到的目标的国家。

马普尔小姐是用不列颠式保守眼光看世界的一个典型。马普尔小姐清楚地看到,世界变了,老一套的秩序在逐渐衰落,传统观念、原则不起作用了:死刑被废除——马普尔小姐坚定地支持死刑;佣人不再乐意为了感情帮助主人,报酬少了也不高兴……曾经田园牧歌式的乡村被工业化了:超级市场代替了传统的杂货店,邻居们再也没有兴致聊火腿切块和奶酪品种,年轻女人们分期付款购物丝毫不在乎潜在的财政危险,她们还把“起居室”叫成“客厅”……20世纪70年代出版的最后一部马普尔小姐探案《复仇女神》中,一位角色观察世界后说道:“今非昔比了。哪儿哪儿都乱糟糟。”

( 英国女演员杰拉尔丁·麦克伊万在最新版的电视剧中扮演了马普尔小姐,这部电视剧将故事推后 了20年发生 )

( 英国女演员杰拉尔丁·麦克伊万在最新版的电视剧中扮演了马普尔小姐,这部电视剧将故事推后 了20年发生 )

20世纪50年代,克里斯蒂动笔写自传,开始回顾她的小说反映了怎样一个与现实不同的世界。她并非老顽固,明白那些故事看上去有多么过时。她写道:“在我开始写侦探小说之初,我并没有深刻意识到犯罪问题。侦探小说就是追捕猎物的故事;是完全关乎道德的故事,实际上就是老派人士的道德神话——邪恶终究压不倒正义。在那个年代(‘一战’期间)做坏事的人不是英雄:敌人总是邪恶的,英雄总是好人;价值观就是这么粗糙且简单。那时我们还未沉溺于心理分析。”

世界的变化,克里斯蒂当然无法控制,她连自己的推理世界中发生的变化都无能为力。按照惯例,克里斯蒂去世后,她的后人成立了克里斯蒂文学遗产管理会,她唯一的外孙马修·普里查德担任会长。克里斯蒂文学遗产管理会隶属媒体集团Chorion。这家集团收购了大量经营不善的文学遗产管理会,再找人改写这些故事,赚了大钱。在我国推广得很好的卡通男孩诺迪(Noddy)就是他们的一个成功案例。不过,马修不愿外祖母的作品有伊恩·弗莱明的命运,他和3个儿子对克里斯蒂的作品仍有一定控制权,防止了媒体商人为马普尔小姐安排初恋、给波洛写个比利时前传的廉价噱头。他们的努力也很有限,在20世纪90年代末以后拍摄的电视剧中,波洛和马普尔小姐生活的年代从30年代推后到了50年代,凶手居然为了同性恋情而犯罪。2004年哥伦比亚广播公司拍摄的最新版电视剧中,波洛终于不再炫耀他的灰色脑细胞,改用笔记本电脑破案了。为此,马修深感无奈。

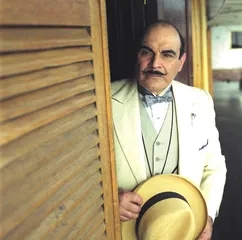

( 波洛的“粉丝”远远多过马普尔小姐

)

( 波洛的“粉丝”远远多过马普尔小姐

)

马修是克里斯蒂独生女儿的独生子。1952年,马修9岁生日时,克里斯蒂给了他一份礼物:新创作的剧本《捕鼠器》的全球版权。2005年9月,该剧在伦敦圣马丁剧院演出了第2.2万场。马修不认为克里斯蒂保守、迂腐到紧抱传统不放,相反,她的作品反映了现实社会,即便今天看仍不过时,否则当代的青少年不会像父辈一样迷上她的故事。除了《圣经》和莎士比亚的剧本,再无人能写出比这位已故女爵士的推理小说印数更高的书,哪怕是斯蒂芬·金和J.K.罗琳。

俄罗斯著名侦探小说作家鲍里斯·阿库宁认为,同为英国侦探小说大家,柯南道尔与克里斯蒂之间的真正分别在于,柯南道尔注重刻画人物,克里斯蒂善于安排情节。克里斯蒂将情节安排得雅致、巧妙,其中铺设了种种错综复杂的阴谋;在犯罪现场中我们看到了真实、有缺陷的人性,而不是精于算计的头脑和对冷血的嗜好。克里斯蒂曾对著名文史学者罗斯(A.L.Rowse)说:“我的书中唯一不道德的地方就是写到了谋杀。”

( 电影《葬礼之后》里的简·马普尔小姐 )

( 电影《葬礼之后》里的简·马普尔小姐 )

克里斯蒂对自己选择作家为职业并没有发表过什么得意洋洋的高论,她的最爱并非文学或写作,而是音乐。“我不过是个灌香肠的机器而已。”此话十分真实。她的文字非常平实,毫无所谓的文学风采,对推理小说这种体裁以及读者的阅读兴趣而言,“平实”很实用。她在写作过程中绕开了辩论,从来不背离自己懂得的常识和知识,因此,她的小说叙述得非常从容,特别对具有反叛心理读者的胃口。去年诺贝尔文学奖获奖者姆帕克,也为其作品《我的名字叫红》添加了推理色彩。这本书的结构并不新鲜,但语言华丽,虽然唆唆读起来绕口烦心,却被赞叹为“带来了强烈的阅读快感”。克里斯蒂不被正统文学评论家看好,大概是她的文字没有表现出作者受过良好的教育,也没有使评论家的智商和品位得到尊重。

克里斯蒂生前极为低调。她弹得一手好钢琴,却从不当他人面演奏,你在屋外听可以。她一生中只做过3次演讲。她的剧作首演成功,谢幕时观众强烈要求她上台,她不为所动,只是在包厢里点点头。她不愿意抛头露面,以至于《捕鼠器》10周年举办庆祝派对,门卫不认识她不准她进,她也无所谓。她遵循的是贯穿在80部作品中的传统价值观。这种价值观使她致富,有了女爵士的封号,安安稳稳活到85岁辞世。

英格兰小姐简·马普尔

○ 马普尔小姐第一次出场是在1928年,时年74岁。1965年出版的《伯特伦旅馆之谜》中,她被描述为目睹了上百起谋杀。到1971年出版的《复仇女神》,马普尔小姐该有110岁。实在是高寿。

○ 马普尔小姐第一次为主角是在6个短篇小说中,第一部长篇是1930年出版的《牧师住宅谋杀案》。12年后,第二部马普尔探案《藏书室女尸之谜》才出版。

○ 马普尔小姐生活的圣玛丽草地村为克里斯蒂对多个地方加以糅合后虚构出来的。小说中,村子距伦敦25英里,离海边12英里。一位评论家说,该村之堕落仅次于所多玛和俄摩拉两城。

○ 马普尔小姐喜欢观鸟和园艺,她曾以观鸟为名观察邻居的生活。

○ 最初,老小姐爱说闲话,爱拉家常,不太讨人喜欢。不过,后来她的个性变好了。

○ 马普尔小姐一开始戴无指手套,高耸的银发上戴了顶黑色无边蕾丝女帽,眼睛是浅蓝色的。后来,她变得又高又瘦,粉红脸蛋上爬满皱纹,戴顶饰有羽毛的无边女帽,爱拿一个大手提包,披件旧外套。

○ 马普尔小姐有个当作家的侄子,常常在经济上资助她,并为她支付旅行和疗养费用。

○ 克里斯蒂认为马普尔小姐是她的杰作,喜爱她甚于波洛。但是波洛的“粉丝”太多了,克里斯蒂不得不一次又一次让波洛出山办案。 文学小说圣玛丽马普尔小姐探案阿加莎人性阿加莎克里斯蒂电影村里谋杀草地