一场德国批评家与作家之战

作者:三联生活周刊文 / 黄燎宇

( 《批评家之死》 马丁·瓦尔泽(上图)著 黄燎宇译 人民文学出版社 )

在德国,批评家得罪作家是一件很自然的事情,公众也都处之泰然。他们中最著名的一位应该是赖希-拉尼茨基。他在德国文坛基本把人都得罪光了,只剩下一个朋友,他也只能做到从来不评论他的作品。赖希-拉尼茨基把作家对他的深仇大恨视为荣耀,他在自传《我的一生》中不无快意地讲述了有多少德语作家想要他的命。该书于1999年出版,到2003年底,各种版本累计销售超过100万,中文版由上海译文出版社发行。

对于作家,赖希-拉尼茨基有一个最基本的看法:他们都是自恋的纳喀索斯。所以他很欣赏卢卡契说的一句话:“对于一个作家来说,‘好’批评一般都是赞扬他或者贬低其对手的批评,‘坏’批评就是指责他或者支持其对手的批评。”所以他不仅不在乎作家们的反应,反倒毫不犹豫地展开“批评的批评的批评”。在《我的一生》里面,他多了一些春秋笔法,揭示文学界和知识界的泰斗们“太人性”的一面,把他们一个接一个地请下神坛。比如讲到听不得刺耳声音的托马斯·曼禁止出版商、秘书及家人向他转述外界对他的批评,当赖希-拉尼茨基手捧鲜花去苏黎世郊外登门拜访托马斯·曼的遗孀时,身为大家闺秀的卡佳·曼竟厉声质问迈耶为什么在其书中对托马斯·曼晚期作品做出了负面评价。与他有着多年友谊的海因里希·伯尔,因为一篇负面评论几乎与他终身断交,后来凑在他耳边骂了个“傻×”才消了气。

赖希-拉尼茨基早在上中学时就展现出批评的天赋,因为好对文学音乐高谈阔论,还被间谍同事嫌恶,但也成就了他成为德语文学批评界中的头号杀手。“批臭坏作家,批烂坏作品”,是他的原则,他把瓦尔特·本雅明说的一句话奉为座右铭:“能够毁掉作家的人,才能做批评家。”他宣布,“颁发死亡证书”是批评家的天职。他说到做到,有一种置人于死地的犀利文风,给许多德语作家留下了终身的残疾或伤痛。他评论君特·格拉斯的《说来话长》时,他上一句话夸格拉斯和乌韦·约翰松会面那一段写得好,无人能比,下一句话说“这本781页的书就这5页拿得出手”。传记作家门德尔松写托马斯·曼的前半生就写出了1000多页,赖希-拉尼茨基不仅调侃说门德尔松“跪在地上写书”,还提醒读者,门德尔松津津乐道托马斯·曼在柏林见到谁谁谁或者看了哪些演出之后,往往还要掐着手指算托马斯·曼没有碰到谁谁谁或者没有看哪些演出,所以门德尔松既是“档案管理员”,又是“宫廷书记官”。对于马丁·瓦尔泽的长篇小说《爱的彼岸》,他的评价是:“不忍卒读,哪怕就一章、就一页,为己为他,我们希望这本书尽快被人忘掉。”

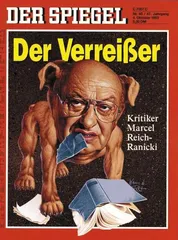

赖希-拉尼茨基对作家们残酷无情打击,在德国,“赖希-拉尼茨基论作家”已接近街谈巷议的水平。他上过两次《明镜》周刊的封面:头一次是“人模狗样”的他把一本书咬得稀烂,第二次是他“人模人样”地把《说来话长》撕成两半。作家方面自然也引起反弹,纷纷拿起笔来做武器。

作家如果恨批评家,别吵口水架,不妨发挥特长,写写小说。譬如,法国作家皮埃尔·西尼亚克虚构过以法兰西的批评大家——包括大名鼎鼎的贝尔纳·皮沃——为对象的连环杀人案《费迪南·塞利纳》,美国作家约翰·厄普代克让一个作家把一个批评家推下了地铁站台的《脸在何方》,德国作家博多·基尔希霍夫让一个酷似赖希-拉尼茨基的批评家命丧黄泉的《黄色小说》。重头戏则来自被批评家重伤过的马丁·瓦尔泽,2002年,他出版了以赖希-拉尼茨基为原型的《批评家之死》,掀起轩然大波。

( 《我的一生》 马塞尔·赖希-拉尼茨基(上图)著 余匡复译 上海译文出版社 )

( 《我的一生》 马塞尔·赖希-拉尼茨基(上图)著 余匡复译 上海译文出版社 )

相对赖希-拉尼茨基的传奇,瓦尔泽也绝非等闲之辈。他和同岁的格拉斯、年长10岁的海因里希·伯尔同属战后德国文学的代表人物。他没有像这二位那样获得诺贝尔文学奖,但也著述甚丰,涉猎广泛。获得的各种奖项有十几个,而那次“文学教皇”给他下的评论在文学圈无人不晓。对于瓦尔泽,赖希-拉尼茨基既是挥之不去的梦魇,也是长期研究的对象。他自述在1976年9月的一个夜晚梦见赖希-拉尼茨基追着找他谈话。对他在德国电视2台主持13年之久的“文学四重奏”进行深入细致的观察,让瓦尔泽感受最深的,是批评家的话语霸权,特别是电视带来的绝对话语霸权。

在《批评家之死》中,批评家并未死去,但作者把批评家描写成一个好女色、好贬低和否定他人的形象。在某些方面可以视为赖希-拉尼茨基“秘史”的《批评家之死》还提醒读者注意一个事实:不管赖希-拉尼茨基拥有多少荣誉博士和荣誉教授头衔,他仍然与德国的最高学术荣誉——科学院院士——无缘。至于赖希-拉尼茨基是否会因此想到犹太人问题,那就不得而知了。一向威风凛凛的赖希-拉尼茨基,第一次在德国文坛尝到被侮辱与被损害的滋味,他给瓦尔泽定了最为严重的罪名:《批评家之死》的中心思想是“打死他,这个狗东西!他是犹太人”(歌德说过:“打死他,这个狗东西!他是评论家”)。

( 拉尼茨基在《明镜》周刊封面 )

( 拉尼茨基在《明镜》周刊封面 )

身为德国和波兰犹太裔的赖希-拉尼茨基,在华沙上小学、柏林上中学,德国犹太人与德国文化的关系一直是他思考的问题。他从不同角度,如德国犹太人对德国的苦恋,犹太自卑情结及其尴尬处境,阐述过这个问题。现代西方的文化审美基本是犹太审美奠定的,德国犹太人在文化领域做出过杰出的贡献。赖希-拉尼茨基早在30年前就总结说:“卡夫卡奠定了现代文学的基础,爱因斯坦奠定了现代物理学的基础,马勒和勋伯格奠定了现代音乐的基础,马克思和弗洛伊德则分别奠定了现代社会学和现代心理学的基础。”1979年他在北京友谊商店与梅纽因邂逅,来华演奏贝多芬和勃拉姆斯音乐的梅纽因,得知赖希-拉尼茨基此行是为了向中国人介绍歌德和托马斯·曼后,来了一句高明的自嘲:“谁让我们是犹太人呢!”

事情一上升到这个层面就要命了。种种迹象表明,《批评家之死》风波不是什么游戏,因为当事各方都当了真、挂了彩。瓦尔泽遭到前所未有的猛烈批判和攻讦,史学家哈曼甚至公开表示有必要采用法律手段来对付瓦尔泽。《法兰克福汇报》的总编席尔马赫称把批评家描写成一个好女色、好贬低和否定他人的形象,这是文学中的常见反犹笔法。许多反驳席尔马赫的学者都提醒他别忘了一个基本事实:反犹思想的本质特征便是认定犹太人身上都有洗刷不掉的“犹太本性”,由于席尔马赫的观点没有得到起码的文本支持,他的动机受质疑。偏激者干脆斥之为恶意炒作或者说苦肉计,掀起《批评家之死》风波的《法兰克福汇报》留下“派性”、“狭隘”等恶名。批评家乌尔利希·格莱纳指责当事各方“不讲道德卫生”,指责他们通过一场“肮脏的游戏”来扩大自身在媒体的影响力。

有人替瓦尔泽喊冤,有人说他活该。说他冤枉,是因为他写过两篇带有发聋振聩的标题文章:《我们的奥斯威辛》和《说不尽的奥斯威辛》,是因为他对犹太人,特别是德国犹太人的文化成就有浓厚的兴趣。早在半个多世纪以前他就研究起一个还不太惹人瞩目的犹太作家——卡夫卡,他也是德语国家撰写卡夫卡博士论文的第一人。《批评家之死》又证明他对犹太神秘主义颇有研究。瓦尔泽本人一方面也声称要用法律手段来对付恶意损害其名誉,另一方面承认自己“万万没想到有人会把这本书跟大屠杀扯到一起,想到了就不会写了”。

赖希-拉尼茨基在《我的一生》中说过一席肺腑之言:“我的故乡不是德国,而是德国文学,——抽象的故乡,没错!难道我们不是这么过来的吗?你可以不再做波兰人或者德国人——不再做犹太人,这可办不到!我们从来没有‘故乡’。正如海涅所说,《圣经》就是我们随身携带的祖国。”而瓦尔泽也说过一句经典,“其实每一个受他虐待的作家都可以对他说:赖希-拉尼茨基先生,就我俩关系而言,我是犹太人”。

(注:作者为北大德语系教授) 作家德国之战批评家