中小学心理课堂的创新路径:叙事视角的游戏化设计

作者: 刘靖文

摘要:心理课堂教学与叙事视角游戏化的融合,能够吸引学生沉浸于故事情境之中,通过富有创意的游戏设计激发其学习热情,有效推进教学进程,确保教学目标的达成,提升教学成效。深入探讨了心理课堂教学与叙事视角游戏化结合的必要性,并依托实际活动设计案例详细阐述了心理课堂叙事视角游戏化设计的策略要点及实施时的注意事项,以期促进中小学心理健康教育教学的创新尝试。

关键词:心理课堂;游戏化设计;叙事视角

中图分类号:G44 文献标识码:B 文章编号:1671-2684(2025)11-0028-04

随着国家对青少年心理健康问题的日益关注与重视,中小学心理健康教育领域一线工作者们正努力在心理课堂中开辟新的思路与实践路径。在“心理+”思维的引领下,本文试图从叙事视角探讨如何将情景与游戏化元素巧妙融入心理课堂之中,以期提升课堂的互动性、趣味性和教育效果,并分享一些我在实践中的深入思考与经验总结。

一、游戏化设计在心理课堂中应用的必要性

(一)传统心理课堂教学设计有待优化

近年来,随着社会竞争的日益激烈,无形的压力已悄然影响至中小学阶段的学生群体。面对日益加剧的学习竞争环境,传统心理课堂,尽管其重要性不言而喻,却常因不直接关联升学考试而遭遇学生学习动力不足、课堂互动匮乏、效果不佳等挑战。这些问题不仅限制了心理健康教育实效性的发挥,也影响了学生心理健康素养的培养与提升。

(二)游戏化设计为教学优化提供新思路

技术的日新月异正悄然重塑着青少年的学习生态、交流模式与认知框架。其中,网络游戏以其独特的魅力对青少年群体产生了深远的影响。为应对提升教学效能的挑战,我们亟须从学生的视角出发,探索将问题情境和游戏化元素巧妙融入心理课堂的新路径,通过增强学习的趣味性与互动性,有效激发学生的内在动机与参与热情,以提升教学效果。

二、心理课堂叙事视角游戏化设计的策略

(一)心理课堂叙事视角游戏化设计的思路

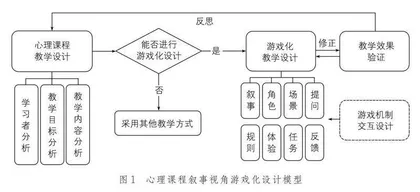

单纯的游戏化设计并不能满足心理课堂教学的需要,将问题场景叙事化并进行游戏化设计,更有利于心理课堂教学目标的达成。叙事视角游戏化设计的核心在于,将心理健康教育的核心理念与叙事视角游戏的浸入感、趣味性和互动性深度融合,以达到寓教于乐、促进学生全面发展的目的[1]。该过程总体上可以分为三个步骤(见图1)。

1.心理课堂叙事视角游戏化设计的前端分析

首先对学生的成熟度、学习自觉性与实际需求等方面进行分析。基于学生的状态分析,确立学习目标体系、学习重难点,进而为创设贴切的任务情境作准备。基于学习目标体系,梳理学习内容的结构、逻辑关系,通过拆解学习内容和可能遇到的学习问题,设计问题场景或关卡任务,使内容的呈现更加形象、生动,调动学生的学习兴趣。

2.评估教学与叙事视角游戏化设计的适配性

跟随特定主人公,经历跌宕起伏的故事情节并在不同场景中进行问题解决,这本身就可以给学生带来游戏沉浸感。是否加入专门的攻略、关卡等游戏机制以促进学生的投入与学习,则需要考虑学生的身心发展水平、学习内容的特点及学习目标的达成。一般而言,若学生的心智发展水平和学习内容趣味性较低,游戏机制的加入将有利于提升学生的学习动力和参与度。

3.心理课堂叙事视角游戏化设计的流程

若课堂内容适合叙事视角的游戏化设计,我们可以根据所学内容的内在逻辑关系和结构进行拆分,并根据关键学习节点考虑一系列故事情节。设计贴近学生生活实际的场景,设置问题解决的障碍与脚手架,保证学生的临场感。基于问题解决场景,设定与学生生活经历相似的多样化角色,让角色承载特定的学习任务或知识线索,在换位思考中增强学生的沉浸感。教师通过适时提问、互动,引导学生深度思考,并给予及时、具体的反馈,帮助学生调整学习策略,巩固学习成果。

(二)心理课堂叙事视角游戏化设计的步骤

心理课堂叙事视角的游戏化设计需要包括叙事、角色、场景和提问4个关键要素。叙事是讲故事的方式,现实式叙事、关卡式叙事等不同的叙事方式影响着教学环节的推进方式。角色是故事的核心,他们的目标、冲突和成长驱动着叙事向前发展。场景为角色提供了活动的舞台,影响着角色的行为方式和故事的情绪氛围。提问则是在叙事中设置悬念和转折点的关键手段,让学生保持兴趣和参与感。

提问的设计关系到学生的反馈,而反馈则是教学内容归纳的基础,承载着教学目标的实现。场景的设定有利于明确教学任务的展开和问题的提出,是运用课堂所学的激活条件。角色的设定影响学生在课堂教学中的沉浸体验,框定了问题解决的边界。叙事背景的设定影响互动规则,推进着教学进程。

(三)心理课堂叙事视角游戏化设计例析

为方便读者对叙事视角游戏化设计思路和步骤的理解,我主要以陈雪梅[2]的活动设计《成为一束光,照亮你前行的路——高中生校园自杀危机救援活动设计》(刊登于《中小学心理健康教育》2023年第24期,以下简称“危机救援”)为例作详细阐述,并辅以其他课例。

1.教学提问的设计:明确学习要点

为实现教学目标,教师需要梳理学习内容的内在结构并形成体系。同时,教师需要对学习内容进行拆分和重新编排,并根据知识模块进行提问的设计,形成问题体系,以便在互动中引导学生系统思考如何达成问题的解决。

在活动设计“危机救援”中,“危机时刻”环节的提问意在引出危机事件的内涵,“危机心理”环节的提问旨在帮助学生理解自杀者的心理,“危机救援”环节的提问是为了引导学生思考危机救助的沟通技巧,“危机过后”环节的提问使学生明白救援过后不能忽视对心理问题的解决。由此,学生可以在提问中了解自杀危机救援的全流程。

2.问题场景的布局:明晰应用条件

场景的布局关系学生的学习任务,为问题的提出提供具体思考背景。沉浸式的场景作为课堂内容运用的激活条件,能够让学生体会到课堂所学知识的实用价值。鲜活的临场感能够促使学生在面对现实生活中的相似场景时,激活并调用保留在大脑中的经验。这有助于学生学以致用,并在迁移运用中减轻其认知负荷。

在活动设计“危机救援”中,作者设计了一场舍友对同伴进行自杀危机救援的紧急事件,按照事件发展的逻辑和时间顺序,分别呈现了“危机时刻—危机心理—危机救援—危机过后”4个问题场景。在不同场景中,借由其他辅助角色的表现和问题解决的逻辑,引导学生思考问题解决的思路和方法,进而培养学生解决问题的能力。

3.人物角色的构思:增加沉浸体验

角色的设定关联学生的沉浸体验,为他们在学习过程中的深度卷入提供条件。因此,角色的构思应从学生自身特征出发,从与知识应用最贴近的形象入手,激发学生的共鸣,增强学生的沉浸感和学习替代体验,进而鼓励学生积极地应对各种挑战。在不同的情节中,其他辅助人物的适当设计为学生提供了学习支架和线索,引导学生一步步克服困难,找到问题的解决之道。

在活动设计“危机救援”中,辅助角色的不同行为表现,为学生提供了危机救援的不同行为参考:舍长求助宿管老师,帮助学生认识到求助他人的重要性;危机当事人的迟疑表现,能让学生思考危机背后的救援机会;其他舍友的安抚行为和语言,向学生展示了救援的各种可能性。这些辅助角色的添加,便于学生从不同的视角拓宽对事件的理解和处理问题的边界。

4.故事叙事的设定:驱动教学进展

叙事的背景影响课堂推进的方式,也为师生互动和学生的问题解决设计了规则。叙事背景不同,其世界运行规则也有所差异。基于真实问题解决的叙事背景贴近学生生活,让学生看到学习价值,从而激发其内在学习动机;基于架空世界的通关攻略能提高学生的参与兴趣,激发学生的求胜心理。学习的深入不仅需要引人入胜的剧情演绎,还需要寓教于乐的互动机制,以此实现教学从浅尝辄止到深度互动,从知识传授到情感共鸣与能力构建的飞跃。

基于现实世界的故事设定,其行动规则一般来自现实世界,学生可以根据自己的生活经验进行思考并找到问题解决的方法。活动设计“危机救援”中的自杀危机救援行动,以及沈倩倩[3]在《做出我的选择——“剧本杀”应用于高中生人际冲突团体辅导》(刊登于《中小学心理健康教育》2022年第03期)中关于帮助主人公摆脱宿舍生活困扰的任务均来自现实世界的故事创设。

基于架空世界的叙事设定,其行动规则一般来源于教师或某些游戏的“创意设计”,学生需要在这些规则中找到应对措施。比如田春燕[4]在《流浪地球2023——职高学生探索自我的心理辅导课》(刊登于《中小学心理健康教育》2024年第19期)中通过4个闯关任务来推进教学进程;袁雅芳[5]在《“触手可及”的游戏主播梦——将教育戏剧融入高中生涯教育的心理辅导活动课》(刊登于《中小学心理健康教育》2023年第06期)中通过帮助主人公设计生涯发展路线来推动教学进展。这些任务或关卡都是让学生在困难中不断挑战自我,进而提升其心理健康素养。

5.游戏元素的设计:提升交互趣味

心理课堂的游戏化设计需要平衡教育效果和游戏交互的趣味性。适度且精准地在课程中融入游戏元素,如影音效果、角色扮演、情境模拟、即时反馈、闯关攻略等,借由这些趣味性的互动环节活跃课堂氛围,促进知识的吸收与转化,同时避免过度游戏化带来的负面影响。这样既能保留传统心理课堂的深度与系统性,又能赋予其新的活力与吸引力,实现寓教于乐,促进青少年心理健康教育的持续优化与发展。

在活动设计“危机救援”中,设计者安排学生扮演不同的施救者角色,通过对“危机时刻”、“危机心理”、“危机救援”及“危机过后”这4个剧情的情境模拟演绎,让学生身临其境,积极思考救助方案。同时,在教师的及时反馈下,学生沉浸于问题解决之中,共同承担起帮助舍友化解宿舍自杀危机的任务。此外,设计者也可以在活动规则上作出创新尝试,例如《做出我的选择——“剧本杀”应用于高中生人际冲突团体辅导》在推动教学进程的过程中借鉴了剧本游戏的活动规则,并基于教学目标进行了优化创新,成效显著。

三、心理课堂叙事视角游戏化设计的注意事项

心理课堂叙事视角的游戏化设计有诸多优点,但这一教学模式的创新,除了需要从传统教学设计角度进行考虑外,还需细致考量其他因素。

(一)故事内容的选择与构建

确保所选的故事内容适合学生的年龄和发展阶段,避免使用过于复杂或不适当的主题。故事应当体现文化包容性和社会背景,以增强所有学生的认同感和参与感。故事应传达积极向上的信息,如勇气、同理心、责任感等,以培养学生的正面价值观。

(二)游戏机制的设计与平衡

过度游戏化的活动设计会分散学生的注意力,模糊学习目标,最终削弱学习效果,影响学习效率。而叙事视角的“轻”游戏化策略,不需要教师投入大量的时间与精力进行课程重构,也能确保教育教学不偏离教育本质。教学设计的趣味性与教育性的平衡,能激发学生在参与过程中的兴趣、积极性并获得有意义的学习体验。

(三)学生差异的关注与保护

考虑到学生之间存在能力、生活经验和兴趣等方面的差异,教师应提供多样化的游戏选项,以满足不同学生的需求。同时,教师还需创建一个支持性和非评判性的环境,鼓励学生表达自己的想法和感受,特别是在处理敏感话题时。

(四)技术资源的培训与整合

在保持教学核心目标不变的前提下,利用数字工具和技术来丰富游戏体验,确保所有学生都能平等地使用这些资源。因此,教师需要掌握丰富的技术工具,熟练地运用叙事和游戏化设计的方法进行教学。

四、结语

叙事视角游戏化设计为中小学心理健康教育教学实践带来了新的活力和挑战。然而,心理健康教育的叙事视角的游戏化设计融合之路注定并非一帆风顺。如何在保障游戏趣味性的同时,确保心理健康教育的科学性与有效性;如何在尊重学生个体差异的基础上,设计出具有广泛适应性的叙事游戏;如何在实施过程中,有效监控与评估其对学生心理健康的实际影响,这些都是我们在实践中需要持续探索与解决的问题。

展望未来,随着教育理念的不断革新与技术的持续进步,我们有理由相信,心理健康教育与叙事视角的游戏化融合将更加紧密,创新也将层出不穷,以帮助学生更好地理解和应对复杂的心理挑战,从而促进其心理健康的发展。

参考文献

[1]陈小乐. 基于情境故事法的轻游戏化视频设计研究——以“质性数据分析工具”专题为例[D]. 南京:南京邮电大学,2023.

[2]陈雪梅. 成为一束光,照亮你前行的路——高中生校园自杀危机救援活动设计[J]. 中小学心理健康教育,2023(24):43-45.

[3]沈倩倩. 做出我的选择——“剧本杀”应用于高中生人际冲突团体辅导[J]. 中小学心理健康教育,2022(3):36-40.

[4]田春燕. 流浪地球2023——职高学生探索自我的心理辅导课[J]. 中小学心理健康教育,2024(19):52-54,59.

[5]袁雅芳. “触手可及”的游戏主播梦——将教育戏剧融入高中生涯教育的心理辅导活动课[J]. 中小学心理健康教育,2023(6):30-33.

编辑/张国宪 终校/黄潇潇