重大国家发展战略融入课程主线的新探索

作者: 李慧颖 肖宜华 刘长青 刘龙 胥梦晨 周玉萍 尹志轩

摘 要:黄河流域生态保护与高质量发展是关乎民族复兴的千秋大计。黄河流域生态文明与环境保护课程将黄河重大国家战略融入课堂主线,旨在通过多元、高效、科学的思政范式与教学方法,将课程内容与思政元素有机结合,潜移默化提高学生素养与情怀,为党和国家培养“眼中有光”“脚下有路”“肩上有责”“心中有德”的“四有”学生。

关键词:黄河流域;高质量发展;课程思政;生态文明;环境保护

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)09-0001-06

Abstract: Ecological protection and high-quality development in the Yellow River Basin are important for national rejuvenation. The course Ecological Civilization and Environmental Protection in the Yellow River Basin integrates the major national strategies of the Yellow River into the main line of the class, aiming to organically combine the course content with ideological and political elements through the diversified, efficient and scientific ideological and political paradigm and teaching methods, and imperceptibly improve students' literacy and feelings. The aim is to train "four have" students who have "light in their eyes", "road at their feet", "responsibility on their shoulders" and "morality in their hearts" for the Party and the country.

Keywords: the Yellow River Basin; high-quality development; curriculum ideology and politics; ecological civilization;environmental protection

习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上强调:“黄河文化是中华文明的重要组成部分,是中华民族的根和魂。”“保护黄河是事关中华民族伟大复兴和永续发展的千秋大计。”[1]中共中央、国务院和山东省委、省政府先后印发《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》[2](简称《纲要》)和《山东省黄河流域生态保护和高质量发展规划》[3](简称《规划》),明确黄河流域生态保护和高质量发展是重大国家战略。根据省教育厅鼓励高校主动融入黄河流域生态保护和高质量发展的政策指引[4],山东省地方院校开展黄河特色课程思政,全面推进高校课程思政建设,充分挖掘黄河流域相关课程思想政治教育资源。

黄河流域生态文明与环境保护是一门面向环境科学专业学生开设的专业课程,课程紧扣《纲要》和《规划》,内容涵盖黄河流域生态文明、生态系统特征以及主要环境问题和应对措施,将生态环境知识、环境保护技术和科研创新实践有机融合,旨在提升学生保护“母亲河”的环保意识和责任担当,培养学生服务国家生态文明建设的应用能力和创新能力。

一 课程特色及目标

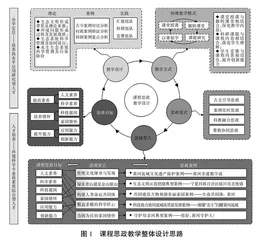

基于应用创新型人才培养目标,服务黄河流域生态保护和高质量发展战略,为党和国家培养“眼中有光”“脚下有路”“肩上有责”“心中有德”的“四有”学生,课程将黄河重大国家战略融入课堂主线,设计了课程思政教学整体思路(图1)。

课程目标分为三个层次。①知识层面:了解黄河流域生态文明形成背景及理论知识;认识黄河流域生态环境问题形成过程及修复现状;掌握黄河流域生态系统科学管理及污染防治技术。②能力层面:提升环境专业学生的实践能力和创新能力,掌握环境生态与生物技术、水污染控制及污水资源化、固体废物处理与综合利用等技术并服务于黄河流域生态保护和高质量发展。③素养与思政层面:培养学生爱岗敬业、艰苦奋斗、勇于创新、淡泊名利的奉献精神,增强学生文化自信自强、保护“母亲河”意识,激发学生精益求精的工匠精神和科技报国的家国情怀。本课程将思政目标与课程目标相结合,有益于深入挖掘课程思政元素,完善教学内容。

在教学设计环节,本课程更注重学生能力培养,将知识讲授、案例解析与课程实践相结合,提高教学效率,优化教学质量。教学方式采取“四维”教学模式,将课堂授课与翻转课堂相结合,深化教学内容;将科研课题与课程内容相结合,强化学生理解;将学生竞赛与课程内容相结合,提升创新能力。在思政范式方面,主要采用“案例式思政”的教学策略[5],将古文引导思政、案例实时思政、科教融合思政等多种思政教学方式与课堂内容有机结合,如盐入味、沁润心田,激发学生自我体悟、内化、升华,把思想政治工作贯穿于教育教学全过程。“案例式思政”的教学策略不仅仅是案例与思政的叠加,而是要深入发掘实现课程思政目标的课程思政要点,选择与之匹配的案例进行教学,组织学生围绕案例进行研究、调查、分析和思考,让学生在自主学习的过程中更加充分理解理论知识,提升其应对问题的能力,同时潜移默化提高学生素养与情怀。

二 教学案例设计与实施

课程教学内容包括黄河流域生态文明与环境保护两部分。通过课程学习,让学生了解黄河文明与文化历史,认识黄河流域生态环境问题,掌握黄河流域生态系统科学管理方法,提升自身人文素养和环境保护意识。课程知识点与《纲要》战略布局紧密关联(图2),以学生夯实环境保护专业知识与提升家国情怀素养为目标,将思政目标融入教学大纲、教案及课件,形成创新高效、可复制、可推广的典型案例。在思政课程的实施思路上,摒弃“说教式”“灌输式”的教学方式,倡导“润物细无声”的知识传授与价值塑造[6]。引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观,从“知识讲授、能力锻炼、价值塑造”三个层面促进学生专业素质、专业技能和道德修养的提高。

(一) 黄河流域文明起源与发展案例

中华文明上下五千年,黄河流域一直是全国政治、经济和文化中心,也是中华文明的摇篮,孕育出富有深厚人文内涵的黄河文化精神[7]。课程思政案例一中“古为今用”,利用古籍诗文对黄河的记载、描述与专业知识相结合(图3),旨在帮助学生理解黄河文明的起源及黄河流域在不同年代的迁移转化过程。调动学生查阅相关文史资料,积极参与到思政要素搜集与提炼的行动中,提升学生的获得感和幸福感。通过调查、阅读、思考及交流等方式实现课程思政教育目标,如“大禹治水”引导学生具有勇敢担当、无私奉献、大爱无我、家国情怀的大我精神;“以水为师”衍生出效法水的勇敢、坚毅、处下、包容和公平等高尚品质;“黄河宁天下平”引导学生树立功成不必在我的精神境界和功成必定有我的历史担当;“道法自然”“天人合一”等人与自然和谐共处,演绎出可持续发展、绿色发展、美丽中国等现代观念。由古及今,气势磅礴的《黄河大合唱》彰显了中华民族团结一心、坚强不屈、气壮山河的斗争精神;千千万万扎根基层的黄河职工都是黄河精神的传承者和发扬者,一代代工人忍酷暑、冒严寒,始终坚守在治黄防洪第一线,创造了七十八年“伏秋大汛岁岁安澜”的历史奇迹,人人践行“团结、务实、开拓、拼搏、奉献”的黄河精神;让学生了解中华民族历史与文化的传承,感受“古人的智慧”与“现代的文明”的碰撞,增强国家认同感,树立文化自信。

(二) 黄河流域非遗文化传承与保护案例

黄河流域非物质文化遗产作为中华民族智慧与文明的结晶,蕴含着丰富的民族文化,是本门课程开展思想政治教育的关键载体。传承与弘扬黄河流域非遗,是本课程的重要内容之一,让学生充分了解什么是非遗,感知非遗所蕴藏的传统文化和工匠精神,提升学生对传统文化的认同感与自信心。随着后信息时代的到来,非遗的数字化建设与推广势在必行。黄河流域非遗数字化形式主要包括:①对非遗项目和传承人的图像、文字、音像等基础资料进行数字化保存。②为非遗项目拍摄高质量纪录片。③为传承人拍摄口述史影像。④构建非遗数字档案馆。⑤短视频及网络直播带货等[8]。黄河流域非遗的数字化建设和新媒体渠道传播,极大程度丰富了非遗传承的方式,在黄河流域非遗数字化档案建设,网络平台互动展播和公共文化服务等方面都有显著成效。黄河流域非遗数字化建设新闻案例(图4)将传统文化、现代科技相结合,赋予了传统文化传承新的时代元素和意义,一方面增强学生的文化底蕴和内涵,另一方面带领学生感受现代科技的魅力。通过该案例,让学生感受并学习黄河流域非遗人“匠心、匠艺、匠道”的工匠精神和爱岗敬业、争创一流、艰苦奋斗、勇于创新及淡泊名利的奉献精神;在精益求精中探究黄河流域非遗的创造性转化、创新性发展;牢铸学生中华民族共同体意识,引导学生牢固树立各民族休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念[9];努力推进学生文化自信自强,传承中华优秀传统文化,铸就社会主义文化新辉煌。

(三) 黄河湿地生态系统治理案例

在黄河流域环境保护章节,湿地生态系统管理与保护是该部分的重要内容之一,课程选用视频资源引导思政,《生命共同体——黄河》[10]讲述黄河孕育了中华民族的灿烂文明,滋养着沿岸湿地生生不息的亿万生物。让学生们眼见为实地感受到“生态优先,绿色发展”理念让黄河治理的千古难题得到解答,“沙退水清”的治理奇迹、野生动物种群数量不断增加,见证这条承载着民族之魂的大河沿岸斑斓如画,林丰草美。引导学生们尊重自然,顺应自然,人与自然和谐共处,共同建设万物和谐的美丽家园。

在盐碱地治理、湿地生态系统恢复章节,课程以袁隆平院士团队在黄河流域成功培育并推广种植海水稻的科研案例为载体[11],介绍海水稻从培育到推广的科研历程(图5),旨在培养学生心系天下的大爱精神、勇攀高峰的创新精神、惟实怀真的求实精神、淡泊名利的奉献精神和团结协作的协同精神。引导学生坚定自己的理想信念,将个人的人生理想和奋斗目标与国家民族的前途命运紧密联系,树立为中华民族伟大复兴而拼搏的崇高理想和坚定信念;厚植学生的家国情怀,激发学生的责任担当,促推学生把个人的前途命运与国家的前途命运紧密结合,在实现中华民族伟大复兴的中国梦中集聚起中国力量、中国智慧,切实担当起中华民族伟大复兴的重任;强化学生的文化认同,引导、规束、形塑大学生的思想意识和行为方式,培养学生文化自信,主动承担并自觉传承、践行中华优秀文化;激发学生责任担当意识,培养大学生坚持不懈的奋斗精神,引导学生应学习袁隆平院士扎根祖国大地,不断奉献的精神,不断增强学习的紧迫感,勤学习、多实践,不断增强斗争本领;培育学生的怀疑精神、批判精神、创新精神等,引导大学生将个人成长发展融入祖国的发展、建设之中。

(四) 黄河三角洲湿地生态监测案例

在生态系统管理技术方面,课程选用《璀璨“北斗”闪耀三秦大地》新闻案例引导思政[12],案例讲解了“北斗系统”为黄河流域提供高精度、无缝、实时、安全的三维导航、定位,利用北斗高精度定位、卫星遥感、云平台、人工智能等先进科学技术,构建“黄河流域智慧监测平台”,服务于湿地生态智慧管理和综合决策,培养学生自主创新、开放融合、万众一心、追求卓越的新时代北斗精神。以团队教师科研项目案例为课堂思政载体(图6),向学生讲授遥感技术及大数据计算在黄河三角洲互花米草入侵监测方面取得的突出作用,基于遥感技术实时监测及治理工程全面开展,黄河三角洲互花米草入侵现象得到了有效遏制。为互花米草入侵预警、早期应对与防治管控等提供科学数据和决策支持,对于湿地生态系统健康及生物多样性保护具有重要意义。让学生们在科研案例的启示下,充分认识新时代提升生态文明建设的重大意义,了解国家生态文明建设的战略部署、相关制度和法规以及推进生态系统治理方面的重大举措和显著成效;树立学生科技报国的初心使命,培养科学研究兴趣,训练创新思维,学习先进知识,参与实践工程,努力提高科技创新能力,不负党和国家的培养,学以致用,将自己的知识与才能应用到实现中华民族伟大复兴的事业中去;通过对国产卫星性能及优越性介绍,强化学生的文化认同,引导、规束、形塑大学生的思想意识和行为方式,培养学生文化自信;引导学生深刻理解并自觉实践各行业的职业精神和规范,提高责任意识。