“双一流”建设背景下本科生科教融合人才培养模式研究

作者: 朱彦旭 王雨涵 费宝亮 李珮阳 李倩

摘 要:随着我国高等教育的不断发展和改革,以及“双一流”建设的推进,培养高质量的本科生已成为教育界和社会各界共同关注的重要议题。该文旨在探索“双一流”建设背景下本科生科教融合的人才培养模式,为高等教育的持续发展提供有益的思考和借鉴。该文通过对“双一流”高校本科生人才培养模式的现存问题进行剖析,提出具有针对性和可行性的基于科教融合理念的人才培养模式,并且运用CIPP评价模式构建对这种新型人才培养模式的评价模型,对“双一流”高校本科生人才培养方案的改革和创新具有参考价值,有利于推动高等教育质量提升、促进经济社会发展。

关键词:双一流;本科教育;人才培养;科教融合;CIPP模型

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)09-0029-05

Abstract: With the continuous development and reform of higher education in our country and the promotion of "double first-class" construction, the training of high-quality undergraduate students has become an important issue in the education circle and the society. This paper aims to explore the personnel cultivating mode of undergraduate science and education integration under the background of "double first-class" construction, and provide useful thinking and reference for the sustainable development of higher education. This paper analyzes the existing problems of undergraduate personnel cultivating mode in "double first-class" universities, puts forward a targeted and feasible personnel cultivating mode based on the concept of integration of science and education. The study constructs an evaluation model of this new personnel cultivating mode by using CIPP evaluation mode, which has reference value for the reform and innovation of undergraduate personnel cultivating mode in "double first-class" universities, and is conducive to promoting the quality of higher education and promoting economic and social development.

Keywords: double first-class; undergraduate education; personnel cultivating mode; integration of science and education; CIPP model

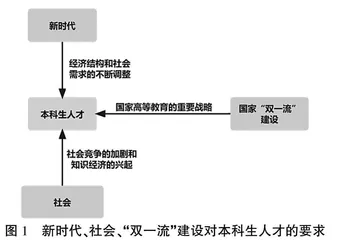

随着中国高等教育的快速发展和“双一流”建设的深入推进,培养高素质本科生已成为教育改革的重要任务和全社会的共同关注[1-2]。随着经济社会的快速发展和科技进步的加速,对于人才的需求也日益呈现多样化、复杂化的特点。如图1所示,在新时代背景下,如何构建适应经济社会发展需求的人才培养模式,成为高等教育界面临的重要课题之一[3]。首先,新时代对高等教育提出了更高的要求。随着经济结构和社会需求的不断调整,对人才的需求也在发生深刻变化。传统的知识传授和技能培养已经不能满足时代的要求,高等教育需要培养具备创新思维、实践能力和综合素质的本科生,能够主动适应和引领社会发展的新要求。其次,“双一流”建设对本科生人才培养提出了更高的期望[4]。作为国家高等教育的重要战略,“双一流”建设旨在培养具有国际竞争力和创新能力的优秀人才,提高高校的教学和研究水平。在这一背景下,本科生人才培养模式需要更加注重学生的综合素质和创新能力的培养,通过实践活动和科学研究的融合,培养学生的动手能力、创新思维和团队合作能力,以满足“双一流”建设的要求。此外,社会对高等教育质量的要求也日益提高。随着社会竞争的加剧和知识经济的兴起,高等教育的质量成为评估学校和教育系统的重要指标。培养高素质本科生是提高高等教育质量的核心任务之一。因此,通过研究和探索科教融合的人才培养模式,可以更好地培养出具备创新能力、实践能力和综合素质的本科生,满足社会的多样化需求,推动高等教育的改革与创新,促进经济社会的持续发展[5]。

本文旨在围绕“双一流”建设背景下本科生科教融合的人才培养模式展开研究,探讨在当前形势下如何通过融合科学研究与教学,促进本科生全面发展和综合素质提升。首先,本文结合相关文献,分析了目前高校内本科生人才培养模式存在哪些问题。其次,根据这些存在的问题,提出了基于科教融合理念的本科生人才培养模式,并且举例说明了一些实际的实施方法。最后,运用CIPP评价模型,构建了这种新人才培养模式的评估模型,以期为高等教育改革和创新提供有益的思考和建议。

一 “双一流”高校本科生人才培养存在的问题

对于“双一流”高校,本科生人才培养模式逐渐成为我国高等教育改革与发展的重要内容[6]。尽管各高校纷纷努力实施了一系列改革措施,但仍然存在一些问题亟待解决,比如学科之间的割裂、理论与实践脱节、创新能力培养不足、缺乏综合素质的培养等问题,如图2所示。

(一) 学科之间割裂

在传统的人才培养模式下,学科之间的界限明显,缺乏交叉融合的机制。学生只关注自己专业领域的知识,难以获得跨学科的综合能力培养[7]。因此,学科之间的割裂问题成为一个突出的挑战。首先,“双一流”高校通常以学科为基础进行组织和管理。每个学科都有自己的专业教师团队、教学计划和课程设置,注重培养学生在特定领域的专业知识和技能。然而,这种学科分割的教学模式容易使学生陷入狭窄的专业领域,缺乏跨学科的综合素养和能力。学生在学习过程中很少接触到其他学科的知识,缺乏对不同学科间关联性和交叉点的认识。此外,学科之间的割裂也给学生的职业发展带来了挑战。现实社会中,许多问题和挑战需要跨学科的综合能力和解决方案。然而,受到学科割裂的限制,学生在跨学科的职业领域中可能面临竞争不足和应对能力不足的问题。在跨学科领域中,学科之间的割裂也可能导致学生缺乏灵活性和适应性,难以适应多学科融合的工作环境。

(二) 理论与实践脱节

在教学环节方面,“双一流”高校本科教育普遍注重理论知识的传授和学生的思维培养,重视学生的理论思考和创新能力的培养。然而,缺乏与实践相结合的教学方式和方法,使得学生在课堂上获得的知识难以与实际问题相联系。教师主要关注理论体系的建立和知识的传授,而对于如何将理论知识应用于实际问题解决中的指导和引导相对较少。这导致了学生在面对实际问题时的不适应和无法有效运用所学知识的情况。并且,“双一流”高校本科生人才培养过程中,学校与实际产业界的联系相对较少,实践机会和实习机会不足。学生在校期间缺乏实际操作和实践的机会,很难将理论知识与实际问题相结合,从而无法真正理解和应用所学的知识[8]。这使得学生毕业后面临着理论与实际操作之间的巨大鸿沟,造成了理论与实践脱节的问题。

(三) 创新能力培养不足

传统的人才培养模式偏重于知识的传授和应试能力的培养,而缺乏对学生创新思维的培养。教学方法是创新能力培养的关键。创新需要学生具备主动思考和解决问题的能力,而传统的教学方法往往缺乏鼓励学生独立思考和探索的环节[9]。同时,科研支持也是创新能力培养的重要环节。“双一流”高校在科学研究方面具有一定的优势和资源,然而,本科生往往难以充分利用这些资源进行科研实践。缺乏科研机会和科研导师的指导,使得学生无法在科研实践中锻炼创新思维和实践能力。科研能力的培养不仅需要学生参与到科研项目中,还需要有科研导师的指导和培养计划的支持。因此,这些支持往往无法得到有效的落实。

(四) 缺乏综合素质培养

传统的人才培养模式忽视了学生的综合素质培养,如领导能力、团队合作能力、跨文化交流能力等。这些综合素质对于应对未来社会和职业发展具有重要意义。另外,评价体系也是综合素质培养中的关键环节。在传统的本科教育中,评价体系往往偏重于学生的学科知识和学术成绩,忽视了对学生综合素质的评价和重视。这导致学生在学习过程中过于追求分数和考试成绩,忽视了其他重要的综合素质的培养。

二 基于科教融合理念的人才培养模式

为解决以上传统模式存在的问题,本文提出了一种新型的基于科教融合理念的人才培养模式。科教融合理念强调将科学研究与教学相结合,通过实践与理论的有机结合,培养学生的创新思维和实践能力[10]。在这种模式下,本科生将更多地参与科学研究项目和实践活动,通过亲身实践,掌握解决实际问题的能力,并培养综合运用各学科知识的能力。同时,科教融合模式还鼓励学科之间的跨界合作,打破学科壁垒,促进学生跨学科思维的培养。此外,基于科教融合理念的人才培养模式还强调多元化的评价方式,注重发现和培养学生的潜能,充分展现学生的创新能力和实践成果[11]。因此,本文提出了基于科教融合理念的人才培养模式,这种人才培养模式包括实现多学科交叉融合、实行科研导向教学和积极推动实践教学三方面的内容,接下来将对这三方面内容进行详细的阐述。

(一) 实现多学科交叉融合

多学科交叉融合的核心理念是将不同学科的知识和方法相互融合,使学生通过这种多元化的学习方法收获融合的学习体验。实现多学科交叉融合的具体方式如图3所示。首先,学校可以设立跨学科的课程和项目,鼓励学生从多个学科领域中选择课程,以拓宽他们的学术视野。这些课程可以是专门设计的综合学科课程,也可以是不同学科之间的跨界合作项目。其次,多学科交叉融合可以通过跨学科的研究和实践活动来促进学生的综合能力发展。学生可以参与团队项目,这些项目涉及多个学科领域的知识和技能。例如,一个地球生态保护项目可能需要生物学、地理学和社会科学等学科的知识。通过这些项目,学生将学会合作与沟通、问题解决和创新思维等跨学科的技能。另外,多学科交叉融合还可以通过师资队伍建设来支持。学校可以聘请具有多学科背景的教师或研究人员,他们能够跨越学科界限,教授跨学科课程并指导学生进行跨学科研究。这样的教师团队可以提供丰富的学术资源和指导,为学生提供跨学科学习的机会和支持。最后,多学科交叉融合还可以通过创新的评估方式来体现。传统的学科评估方法可能无法全面评估学生在跨学科领域的能力和成绩。因此,学校可以开发新的评估方式,例如综合考核、项目评估和实践表现等,以更好地评估学生在跨学科能力方面的发展。

(二) 实行科研导向教学

为了将科学研究与教学紧密结合,“双一流”高校的本科生人才培养模式应该注重培养学生的科研能力。实行科研导向教学的具体方式如图4所示。首先,科研导向教学模式强调将科学研究融入到本科教学中。学校可以设计科研导向课程,让学生系统学习科研方法、科研伦理等科研基础知识。通过科研导向课程,学生可以了解科学研究的流程、方法和技巧,培养科学思维和批判性思维。其次,学校可以为学生提供参与科研项目的机会。学生可以与教师或研究人员合作,参与真实的科研项目。他们可以参与项目的设计、实验操作、数据分析等环节,亲身体验科研的全过程。通过参与科研项目,学生可以锻炼科学研究能力、培养创新思维、形成团队合作精神。另外,科研导向教学模式强调培养学生的科学创新能力。学校可以设立科研训练计划,指导学生进行独立或合作的科学研究。学生可以根据自己感兴趣的研究方向,进行深入的文献调研、实验设计和数据分析。通过这些研究计划,学生能够在开拓创新思维的基础上,培养扎实的科研能力和解决问题的能力。最后,学校可以鼓励学生参与学术会议和学术交流活动。学生可以撰写学术论文并提交学术会议,与其他研究者进行学术交流和讨论。这样的活动给学生提供了展示研究成果、学习前沿知识和扩大学术网络的机会,培养学生的学术能力和领导力。