以拔尖创新人才培养为导向的分析化学实验教学改革探索

作者: 侯娟 孙晶 周晨 王艺凝

摘 要:分析化学实验是高校化学类相关专业重要的学科基础课程,对培养学生的学习能力和创新思维具有基础地位和重要作用。为主动适应创新驱动背景对人才培养的要求,课程团队总结目前分析化学实验课堂存在的问题,贯彻落实“知识、能力、价值塑造”三位一体的教学理念,提出通过教学资源的扩充、教学模式和教学活动设计的创新,引导学生主动开展学习,提升其科学思维、专业素养和实践能力。课程改革的有效实施可以为化学类相关实验课程提供参考和借鉴。

关键词:分析化学实验;课程改革;拔尖创新人才;教学设计;教学实践

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)09-0064-04

Abstract: Analytical Chemistry Experiment is an important basic course for chemistry related majors, which plays an important role in cultivating students' learning ability and innovative thinking. In order to actively adapt to the requirements of innovation-driven background for talent training, we summarized the existing problems in Analytical Chemistry Experiment course. Implemented the teaching concept of "knowledge, ability and value shaping", we proposed to guide students to actively carry out learning, improve their scientific thinking, professional quality and practical ability through the expansion of teaching resources, innovation of teaching mode and teaching activity design. The effective implementation of curriculum reform can provide reference for chemistry related experiment courses.

Keywords: Analytical Chemistry Experiment; curriculum reform; top-notch innovative talents; teaching design; teaching practice

基础学科拔尖创新人才培养是提升国家核心竞争力的关键,也是高校教育的使命。党的二十大报告强调指出“实施科教兴国战略,强化现代化建设人才支撑”的战略决策,并对“着力造就拔尖创新人才”提出要求[1-3]。课程作为培养人才的主渠道和关键环节,是教育的微观问题,解决的却是战略大问题。立足现代化建设需求,在“互联网+教育”背景下,打破边界,实现科学资源、教育资源、研究资源的纵横协同,落实“立德树人”的根本要求,推进教育、科技、人才的深度衔接,培养拔尖创新型人才,是打造高效课堂的必经之路[4-5]。

分析化学实验课程以定量分析化学实验为重点,是高校化学类相关专业的重要学科基础课程,对学生学习能力和创新思维的培养起到重要作用,是自然科学、工程技术应用中不可缺少的基础和工具[6-8]。目前,大部分高等院校重视理论课程的研究,对实验课程的改革决心不足。虽有较为固定的实验课程教学模式,但随着科技的进步和实际生产要求的提升,目前的分析化学实验课程难以满足拔尖创新人才培养的目的,有必要进行进一步的改革和探索。

本文总结了近年来笔者分析化学教学团队以拔尖创新人才培养为导向的分析化学实验课程教学改革和实践经验,以加强学生创新和实践能力为目标,对接专业需求,融入前沿科技成果和案例,以提升课程的“两性一度”,夯实专业知识的同时,深化知识体系的纵横联系和迁移运用,培养学生科学思维、专业素养和责任担当,做到“学思共振,学用并行”。

一 分析化学实验课程存在的问题

分析化学实验课程作为化学类专业重要的学科基础课程,在培养学生操作能力、观察能力、逻辑思维能力、分析解决问题能力和科研探索能力方面具有重要作用[9-10]。课程主要面向一年级本科生,学生乐于接受新鲜知识,但自学能力不强,“重理论、轻实验”,操作中容易放水、不爱思考、缺乏兴趣。在教学组织中,实验课程常以知识的体系化、系统性和完整性为目标,忽略学生的发展、个性需求和社会时代要求,导致实验项目较为陈旧,与科学前沿和实践创新脱节,反映在教学实践中则体现为课程体系精炼度低、教学模式落后、学生独立研学能力弱、缺乏创新思维和科研兴趣,专业应用性不强等问题。具体体现在以下三个方面。

(一) 与科研创新和实际需求相割裂

独立开设的分析化学实验课程造成学生认识上的误区,把本该结合统一的理论知识和实验技能分割成互不相干的两部分。教师在授课时往往仅是针对实验内容进行讲解和示范,没有引导学生研究并思考复杂问题的前后关系,造成与理论知识的脱节,难以迁移到实际问题的解决中。同时,常规的实验内容和操作技术都是使用标准试剂和样品进行测定,在面对实际复杂样品分析时,学生往往没有头绪,与社会实际需求脱节。

(二) 难以激发学生学习内在驱动力

传统分析化学实验课程的实验项目相对固定,学生因背景、基础、能力的差异,对课程学习的需求和期望也有所不同,导致不同学生对课程产生不同的评价。脱离学生特点和期望的实验项目很难实现最佳的实践效果,难以激发学生学习的内驱力。

(三) 教学活动无法支持能力培养

传统分析化学实验课堂主要采用“教师先讲,学生后做”的模式进行,学生被动接受任务、机械操作实验,缺乏自我归纳和反思总结。同时,考核手段的单一造成不少学生只重视知识维度,忽视了能力和素质维度的提升,不能全面体现课程目标的达成。

二 分析化学实验课程创新改革策略

在拔尖创新人才培养的背景下,应以学生为主体,教师为主导,通过教学资源的扩充、教学模式的革新和教学活动的设计,引导学生主动开展学习,鼓励其个性发展,培养解决问题的能力。因此,教师必须充分领会创新人才培养的重要意义,把培养学生科学思维、专业素养和责任担当贯穿于实验课程中。

(一) 教学资源的扩充

课程从“导师引领、项目驱动、资源支持、价值激励”四个方面齐头并进,落脚于激发学生学习兴趣和主动参与意识,培养其创新思维。

1 导师引领

除主讲教师外,配有答疑教师、责任导师和科研导师,全方位多通道实行教学服务支持。课程组教师均具有博士学历,队伍稳定,从事与分析化学相关方向的科学研究工作。在指导学生熟悉教学内容的同时,针对学生个体差异,引导其积极参与科研训练项目,有意识地提升和培养自身的创新意识、实践能力和综合素质。

2 项目驱动

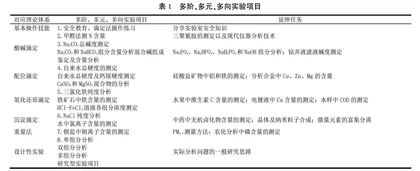

将基础操作训练和实验内容转至线上完成,提供多阶、多元、多向实验项目,融入生活案例、科学研究和前沿应用,夯实基础的同时注重能力的培养和科学思维的形成。如表1所示,对应理论体系,将实验项目模块化,针对不同模块开设分层课题,学生依据自身基础,选择合适的项目,通过理论延伸、文献查阅,形成实验方案,并操作验证。在设计性实验项目中,分为单组分、双组分、多组分和研究型课题,例如福尔马林中甲醛含量的测定、混凝土调节剂中各组分分析、铜件酸洗液的分析等。以贴合生活实际的案例激发学生学习兴趣,形成实际分析问题的一般研究思路。

3 资源支撑

为缩短学生从“低阶理解”到“高阶运用”的过程,应加强实验课程的配套资源支撑。如搭建在线学习平台,丰富课程案例库,结合虚拟仿真技术,创新网络学习模式,服务课堂,与时俱进;提供除教材、参考书之外更多的辅助材料,鼓励学生运用中国知网、万方、Web of Science等查询文献资料,促进理论、实践、应用的有效结合,实现科研反哺教学,培养学生解决复杂化问题的高级思维。

4 价值激励

为实现课程育人目标,形成动力引擎,授课中以社会热点、绿色化学、科研前沿等作为案例驱动,提高价值激励作用。如讲解在KMnO4法测定COD实验时,呼吁学生关注环保,树立“绿水青山就是金山银山”的理念;在滴定实验中,观察滴定终点的颜色突变,体会量变到质变的辩证思维;在实际样品采集和分析时,强调科学合理的采样方式,避免浪费和环境危害,提升学生的职业素养和家国情怀。

(二) 教学活动的设计

课程构建“线上—线下—线上”循环教学模式,线上平台提供知识载体和交互虚拟空间,使在线协作群体学习常态化;线下构建“问题反馈—师生对话—实验探究—反思比较”循环体系,夯实学生能力培养(图1)。

下面将基于“混合碱组成鉴定及含量分析”实验作为教学案例进行探讨。

1 前置预学,诊断评价

给出分析案例,侯德榜先生是侯氏制碱法的创始人和近代化学工业的奠基人,通过视频和文献资料让学生了解侯氏联合制碱法的基本流程,引出实验项目。本节课的学习任务为利用前面所学的理论知识,应用酸碱滴定法分析混合碱的组成和含量,掌握解决实际问题的能力。通过课前小测,回顾理论知识,以滴定剂→判据→pH计算→指示剂→滴定结果,为学生搭建知识框架图。开展核心问题的针对性学习:如滴定反应如何进行?产生几个滴定突跃?滴定过程中指示剂变色点是化学计量点吗?滴定误差产生的原因是什么?

理论知识和实验内容的连贯性是分析化学学习的重点,通过搭建理论逻辑链,引入分析课题,可以促进学生理论和实验相结合,践行知行合一;通过案例以及名人传记,激发学生的爱国热情和对科研工作的思考。此部分内容旨在使学生主动参与,培养其探究能力,以保障课堂实操的效果,同时课前诊断的结果将反馈至课中开展针对性的学习和研讨。

2 合作探究,解决问题

线下教学以“问题反馈—师生对话—实验探究—反思比较”构建理论知识和实验技能的循环体系,促进知识内化和能力培养。通过线上诊断和学生汇报,针对重难点问题进行针对性讲解。随后将情境理论、案例分析、探究式学习和研讨辩论等教学方法有机融合,以案促学。以Na2CO3和NaHCO3组分分析为先导案例,提问学生:分析对象是酸还是碱?选择何种滴定剂?产生几个化学计量点?终点的组分和pH计算方法?选择何种指示剂?计算结果如何表示?依据学生回答,总结实验步骤和注意事项,引出“双指示剂”分析法,引导学生掌握酸碱滴定分析的基本步骤。随后遂层设计讨论内容,如NaOH和Na2CO3,NaOH和NaHCO3,未知碱试样分析的方法。通过案例类比,引导学生灵活运用归纳法、演绎法构建研究方法之间的联系,促进团队合作与问题解决能力的培养。

学生分为5组,取不同的混合碱试样开展实验探究,在实操中培养动手能力、实验习惯和解决实际问题的能力。教师从旁指导和规范,在共性问题处开展讨论,帮助学生将理论知识融会贯通。如混合碱试样应该采用取大样还是小样?滴定速度对结果有何影响?采取何种指示剂指示终点?指示剂的变色情况如何?结果如何计算和表示?