课程思政理念下地震资料数字处理课程改革与创新研究

作者: 黄炜霖 陈小宏 李国发 李景叶

摘 要:根据教育部印发的《高等学校课程思政建设指导纲要》精神,要把思想政治教育贯穿人才培养体系,全面推进高校课程思政建设,解决好专业教育和思政教育“两张皮”问题。该文以地震资料数字处理课程为例,从一线教师角度进行课程思政理念下课程改革和创新研究,结合该课程的教学内容和特点,通过将专业目标和思政目标进行有效映射,通过创设丰富多彩的思政内容融入方式,通过课程思政元素挖掘、课程设计与评价反馈的有机融合,实现润物细无声的课程思政教育,使学生在学好专业知识的同时,有效提高思政水平。

关键词:课程思政;有效映射;地震资料数字处理;教学设计;思政元素

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)09-0068-04

Abstract: The spirit of Guiding Outline of Ideological and Political Construction of Curriculum in Colleges and Universities issued by the Ministry of Education requires that we should run ideological and political education through the talent training system, comprehensively promote the ideological and political construction of curriculum in colleges and universities, and solve the problem of "two skins" of professional education and ideological and political education. Taking the course Seismic Data Processing as an example, this paper studies curriculum reform and innovation under the concept of curriculum ideology and politics from the perspective of front-line teachers. This study combines the teaching content and characteristics of the course, effectively maps the professional goal and ideological and political goal, and creates a rich and colorful way of integrating ideological and political content. At the same time, we explore the organic integration of curriculum ideological and political elements, curriculum design and evaluation feedback, to achieve the silent curriculum ideological and political education, so that students learn professional knowledge at the same time, effectively improve the level of ideological and political.

Keywords: curriculum ideology and politics; effective mapping; Seismic Data Processing; instructional design; ideology and politicselements

2019年3月18日,习近平总书记主持召开学校思想政治理论课教师座谈会,强调用新时代中国特色社会主义思想铸魂育人,贯彻党的教育方针落实立德树人根本任务。由此,以“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”的高等教育改革重点工作在各个高等学校陆续开展。2020年5月28日,教育部印发了《高等学校课程思政建设指导纲要》,强调要把思想政治教育贯穿人才培养体系,全面推进高校课程思政建设,解决好专业教育和思政教育“两张皮”问题[1]。

地震资料数字处理作为中国石油大学(北京)勘查技术与工程专业最重要的核心课程之一,在思政教育环节大体还是以“灌输式”为主,反复强调刻苦奋斗、爱国奉献、科技兴国的重要性,未能有效将党的二十大报告[2]中“加大油气资源勘探开发和增储上产力度”“确保能源安全”的重要意义与新时代背景下大学生对时事政治、国际形势及国家战略部署的关注融入。地震资料数字处理课程思政建设实施过程中,仍未突破“表面化”“硬融入”等“两张皮”的现象,因此,在课程思政理念下,有必要充分挖掘地震资料数字处理课程中思政教育的融入点,对课程进行改革和创新。

本文将以地震资料数字处理课程为例,探讨课程思政元素的提取和分析,思政目标与专业目标的有效映射,实现润物细无声的课程思政教育,并建立起既符合新时代背景,又尊重评价主体的客观、动态、长效的思政育人评价体系。

一 开展专业课课程思政的必要性

(一) 对专业课课程思政的理解

高校教育体系中思政教育主要分为思政课程和课程思政两大体系[3],思政课程在高校教育体系中占比较少,而专业课程的数量却有八成。因此充分利用专业课程来进行思政教育是提高思政育人效果的有效方法[4]。在专业课教授过程中有机融入思政教育,更有利于学生的思想观念和品格的形成,有利于学生树立正确的世界观、人生观和价值观,有利于社会主义核心价值观的传承和发展。

石油能源类工科高校,课程思政建设较为薄弱,思政元素挖掘较少。很多专业课程的思政教育都存在“灌输式”的问题,思政元素与课程内容无法形成很好的联系或联系僵硬,很难取得理想效果。因此,挖掘专业课课程思政元素,实现专业目标和思政目标的有效映射乃是目前高校教育改革的重要问题。

(二) 地震资料数字处理课程概况

作为中国石油大学(北京)勘查技术与工程专业重要的核心课程之一,地震资料数字处理课程是讲述在油气地震勘探过程中,如何将野外采集的地震数据转换为能够用于解释地下构造、寻找地下油气藏的地震数据的相关理论、基本方法和主要流程,具有鲜明的油气地震勘探特色。课程内容涵盖地震数据质量分析、信号滤波、振幅校正、反褶积、速度分析、动校正、静校正、各类偏移方法及叠加处理等。通过本课程的学习,使学生掌握地震资料处理的基本流程和主要方法,了解各类方法的局限性和发展方向,为从事地震勘探工作奠定基础。

(三) 地震资料数字处理专业课程思政元素挖掘

地震资料数字处理课程旨在传授地震数据处理中的主要流程、基本方法、基本原理,是油气勘探中重要的组成部分。课程所提取的思政要素,不仅紧紧围绕“油气地震勘探”和“数据处理”这两项核心教学内容,更迎合新时代大学生所必须具备的政治意识、科学精神、社会责任感等。例如,在地震资料采集章节,提取不畏艰难、知难而上的“三代铁人精神”,引导学生树立甘于奉献的人生观和价值观;在地震分辨率章节,提取追求真理、不断突破的“科学家精神”,培养学生勇于探索、敢于创新、力争科学高峰的责任感和使命感;在地震资料处理国产软件章节,提取精益求精、团结协作的“大国工匠精神”,提升学生胸怀祖国,敢为人先的科技兴国情怀和民族自豪感。

二 专业课课程思政的教学设计实践

(一) 确立课程思政教学目标

早期的专业课程教学目标分为知识和技能两个方面。后续,随着育人受到重视后,现代教育会将学生的社会人属性考虑进来,而教学目标也变为了更为丰富的知识与技能目标,过程与方法目标,情感、态度与价值目标[5]。思政目标正是第三维度的“情感、态度与价值目标”。新时代背景下的大学生不再是“两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书”的学习模式,他们关注时事政治、国际形势、国家战略部署,站在新的历史起点上,他们更希望能够学以致用、知行合一,将所学所思融入工作生活中。

因此,结合地震资料数字处理课程的授课内容与特点,思政目标包含以下三个方面。

一是培养学生独立自主,自力更生的素质能力,树立不畏艰难、知难而上、甘于奉献的人生观和价值观。

二是磨炼学生艰苦奋斗,敢闯敢做的责任担当,树立勇于探索、敢于创新、勇攀科学高峰的责任感和使命感。

三是锤炼学生胸怀祖国,潜心研究的意志品质,树立敢为人先、追求真理、团结协作的大国工匠精神和科技兴国的使命情怀。

(二) 课程思政有效映射的设计

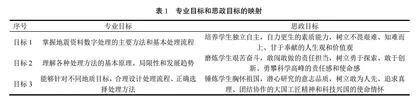

根据2020年教育部关于印发《高等学校课程思政建设指导纲要》的通知要求了解到,培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题,立德树人成效是检验高校一切工作的根本标准。落实立德树人根本任务,必须将价值塑造、知识传授和能力培养三者融为一体、不可割裂。新时代大学生对知识和信息的获取方式较以前有较大改变。因此,在摒弃传统的“填鸭式”“灌输式”思政教育方式的同时,更需要思考如何以学生为中心的思政教育方式改革,创设生动、多样的教学情境,促使课程思政润物无声[6]。以地震资料数字处理课程为例,创设生动多样的教学情境,将专业目标和思政目标进行有效映射,将课堂元素与思政要素进行有机融合(表1、表2)。

(三) 课程思政融合的实践

专业课程的课程思政是教学内容与思政内容的统一,而且专业课程知识是重要的组成部分,是连接课程思政教学内容的重要纽带[7]。以地震资料数字处理课程为例,本课程的课程思政改革与创新是紧紧围绕地震资料数字处理来进行的,具有鲜明的石油地震勘探特色。在课堂讲授阶段,通过讲事迹、固初心的方式,展示出地震勘探人员作为勘探先锋和尖兵,到祖国最需要的地方建功立业的精神风貌;通过以榜样为镜,向榜样看齐的方式,展示出地震勘探科学家不断突破地震分辨率极限,勇攀科学高峰的雄心壮志;通过以学先进典型,争做时代先锋的方式,展示出地震勘探科技工作者埋头苦干,花费数十年时间,突破国外技术封锁,解决“卡脖子”的地震资料数字处理的软硬件问题。使学生了解正确的生活方式和价值观在促进科技发展中的重要作用。培养学生无畏的科学创新精神,引导学生树立正确的人生理想。培养学生的爱国思想和吃苦耐劳精神,激发学生用科技服务国家的使命感与责任感。

同时,通过时事新闻、项目实践、参观体验式教学方法,结合课堂教学案例与问题,引导学生深入思考,建立讨论和互动环节。在讨论过程中,学生可以提出自己的想法。通过讨论和互动,学生可以发展他们的批判性思维能力,并强化了课程内容,激发专业目标和思政目标的深度融合,有效培养了学生“三代铁人精神”“科学家精神”“大国工匠精神”(图1)。

三 建立基于专业课程的思政育人评价体系

(一) 强化一线教师的课程思政意识

教育部2020年印发的《高等学校课程思政建设指导纲要》明确提出:“全面推进课程思政建设,教师是关键。要推动广大教师进一步强化育人意识,找准育人角度,提升育人能力,确保课程思政建设落地落实、见功见效。”[1]教师是课程思政建设的主体,是思想政治建设的策划者、组织者和实施者,在课程思政建设中起着举足轻重的作用[8]。当前形势下,一部分教师对课程思政认识得不够深、落实得不够严、开展得不够好,影响了课程思政的成效。