高校创造性劳动实践课程建设探索

作者: 杨建新 周玥 梁雄 李双寿

摘 要:教育部印发的《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》中明确提出高等学校的劳动教育主要依托课程,体现实践育人属性,积极开展生产劳动和服务性劳动,培育创造性劳动能力。该文以微花园营造课程为例,探讨高校劳动教育实践类课程的设计与实施,包括课程设计思路、教学载体、课程内容、实施过程和评价方式,为高校深入推进劳动教育提供思路和参考。

关键词:劳动教育;创造性劳动;教学项目设计;设计思维;园林艺术

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)09-0097-05

Abstract: The issuance of the "Guidelines for Labor Education in Primary School, Secondary School and University (Trial)" by the Ministry of Education explicitly underscores that labor education in higher education institutions should primarily center on courses, embody practical educational attributes, and actively engage in productive and service labor to foster creative labor capabilities. This study presents an analysis of the "Micro Garden Cultivation" course as a case study to explore the design and implementation of practical labor education courses at higher education institutions, encompassing course design principles, teaching methodologies, curriculum content, implementation processes, and evaluation methods. It provides valuable insights and references for advancing the labor education at higher education institutions.

Keywords: labor education; creative labor; education project design; design thinking; garden art

新时代劳动教育是社会主义教育的重要内容,是学校教育教学工作的重要一环,是实现高校立德树人根本任务的客观需要[1]。2020年7月,教育部印发了《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》,明确要求在大学生中强化马克思主义劳动观教育,依托劳动教育课程,结合学科专业开展生产劳动和服务性劳动,培育创造性劳动能力和诚实守信的合法劳动意识,课程设计要体现实践性、综合性、开放性和创新性。随着时代的发展,劳动的构成更加复杂多元,高校迫切需要结合产业新业态、劳动新形态开展劳动教育。

清华大学一直以来都有着悠久的劳动教育传统,自创立早期就十分重视实践教学,注重学生动手能力的培养,将其视为与理论教学并行并重的不可或缺部分,并于2022年9月发布了《清华大学劳动教育实施方案》,从学校层面对开展劳动教育做出顶层设计。基础工业训练中心作为校内最重要的工程实践与创新教育基地,响应学校高层次人才培养需求,积极探索和构建以金工实习、电子工艺实习、制造工程体验等课程为代表的劳动教育特色课程体系。本文以微花园营造课程为例,探讨高校劳动教育实践类课程的设计与实施,包括课程建设思路、教学载体、教学内容、实施过程和评价方式等。

一 课程建设思路

(一) 指导思想

高等教育培养的是即将走向社会各行各业的具有社会责任感、创新精神和实践能力的高级专业人才[2-3]。高校劳动教育课程要以国家关注的重点问题作为课程主题,提高学生的思想层次,拓宽视野,培育爱国奉献、敬业奋斗的劳动精神,引导大学生在劳动创造中获得幸福感,激发劳动创造的热情和兴趣,在劳动中见证自己的自主性和创造性[4]。当代大学生知识层次较高、见识较为宽广、个性鲜明,但是大多缺乏劳动经历、动手能力差、对劳动有不愿意和畏难情绪,因此课程项目的选择要深入学生生活,了解他们的兴趣爱好,学习难度从低到高,给学生提供自我意识表达和创造美感的空间[5-6]。

劳动教育课程应侧重实践与创新,通过“做中学”的方式,引领学生通过体验、探索、实践,完成发现问题、定义问题、解决问题的全过程,教学过程可以分为“基础性劳动”和“创造性劳动”两个阶段,两个阶段的内容和难度是递进关系[7]。在“基础性劳动”阶段,通过基本知识和技能的锻炼,培育学生掌握相应的劳动知识技能,形成良好的劳动情感态度、劳动品德和劳动习惯,在劳动的过程中发现问题、定义问题。在“创造性劳动”阶段,引导学生综合运用所学的知识技能结合自身专业所长,通过小组合作的方式,自主解决问题并产出原创性的物化劳动成果,培育学生的劳动价值观、创新精神、创造能力和实践能力。

(二) 课程体系

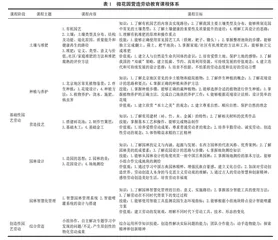

基于上述指导思想,清华大学以园林艺术为载体、以生态文明为背景、以综合实践为手段、以劳动教育为目的开设了微花园营造课程。根据社会热点问题,每学期设置不同的营造主题,如零废弃花园、治愈花园、生境花园等。课程内容包含“基础性园艺劳动”和“创造性园艺劳动”两部分,包含两大阶段六个专题的课程内容及目标体系,见表1,融合体力劳动、工具使用、智慧管理于一体,使学生能够体验从简单劳动向复杂劳动、创造性劳动发展的完整过程。

“基础性园艺劳动”阶段的学习顺序是“单一技能—复合设计—综合管理”,具体包括土壤与堆肥、种植与养护、营造技艺、园林设计和园林智慧化管理五个专题。每个专题由理论讲解和实践操作两部分组成,课时比例为1∶3,其中实践操作部分在清华大学园艺劳动实践教育基地(以下简称iGarden)完成,如图1所示。

实践是创新的起点,是培养创造性劳动能力的重要路径。在教学过程中需要注重引导学生,使学生在掌握劳动技能的同时能够产生自己的发现和思考。在专题设计上,需要重视学生的获得感和学习的价值感[8]。主要体现在三方面:①贴近学生生活,例如,在讲解“土壤与堆肥”专题时,会让学生了解到当前厨余垃圾中的剩菜剩饭由于油脂和盐含量较高成为处理的难题,所以日常饮食习惯上一方面尽量不要剩菜剩饭,另一方面要少油少盐,这样不论是对环境还是对个人健康都是有益的,由此发起一场主题为“由有机堆肥的行动带动更健康的生活方式”的课堂讨论[9-10]。②教学内容注重体现迁移价值,例如,“园林设计”专题是从“如何认识一项艺术门类”的角度组织教学内容,不仅有园林设计本身的知识点,还带领学生建立认知框架、掌握学习思路和方法,起到能够举一反三的学习效果。③与职业发展挂钩,课程会介绍专题内容目前对应的社会职业和行业,尤其是对新兴职业的介绍。组织外出参观优秀企业或者典型创业项目等。

在“创造性园艺劳动”阶段,学生选择上个阶段实践中发现的问题或者产生的思考作为任务主题,招募有共同兴趣的学生组建为协作小组,开展更有针对性的深度调研和深化方案,通过自主式、开放式的实践探索,最终产生原创性的物化成果。成果的表现形式多样,可以是一个园艺产品、一个花坛或者一座花园。此阶段还会邀请行业劳模进校讲座,与学生分享劳动事迹、点评学生的劳动成果。每学期结束时,与北京大学联合举办“清北低碳校园设计友谊赛”暨课程成果交流会,两校学生分享各自在本学期的研究内容和原创性的物化劳动成果,通过公开展示、相互评价的方式,促进学生间的交流学习,提升劳动教育的影响力。

(三) 教学实施

课程侧重实践与创新,采用设计思维引导的项目式学习模式,通过思维的发散与收敛,在动手实践的感知与探索中完成学习内容,实现学习目标。下面以“土壤与堆肥”专题中堆肥部分的学习为例,展示在基础性劳动中发现问题、定义问题,在创造性劳动中解决问题的教学实施过程。

1 基础性园艺劳动阶段

第一,情景导入,发现问题。教师在课前一周发布课程任务,要求学生收集宿舍日常吃水果剩下的果皮带到课堂。在课上以“果皮”为切入点,从贴近学生生活的“垃圾分类”延伸到全球气候问题的最新研究、我国的“双碳”战略以及应对气候变化个人可以采取的行动,引出“为什么要堆肥”和“如何堆肥”的问题。接下来将学生带到iGarden,一边演示,一边讲解。

教师首先结合iGarden的土壤状况,将堆肥的好处进行现场讲解,再以学生带来的果皮为材料演示堆肥的操作过程,强调注意事项;接下来发布实践任务:学生分组到校园里收集堆肥材料(有的去食堂收集餐前厨余垃圾,有的去咖啡厅收集咖啡渣,还有的到校园里收集园林垃圾),再回到iGarden完成首次堆肥。在整个实践过程中教师需要引导学生留意自己明显感受好或者坏的部分,思考背后的原因,提出可能存在的问题;最后发布课下的堆肥排班表,因为堆肥不是一次完成的,需要课后几周的时间不断来加料、搅拌、观察温度变化等。

第二,梳理观点,定义问题。接下来,教师将对堆肥感兴趣的学生组成小组,展开小组讨论,鼓励其利用课下自主堆肥的机会进行多种尝试。例如,有的同学对家庭堆肥方式感兴趣,有的同学想了解人们对自己堆肥代替购买肥料的接受度,还有的同学利用专业特长对堆肥成品样品进行成分分析。

到了学期中,学生已经全部完成了“基础性园艺劳动”阶段五个专题的学习内容,对花园有了更全面、深刻的认识。课上以兴趣小组为单位,针对各自发现的问题分享研究进展,明确小组的共同目标和问题。各组展示问题、初步方案和工作计划,教师点评指导。

其中,堆肥兴趣小组在之前几周的调研中了解到清北两个学校的两个基地每学期会产生800升肥料,基地自身消化不完,而家属区有很多老人喜欢养花并会到市场上买肥料。该小组同学提出的问题是“如何将iGarden生产的肥料储存并送出?并且期望送出的肥料能够成为低碳生活理念的载体,把理念传播给更多的人”。

2 创造性园艺劳动阶段

第一,发散思维,多种尝试。在这个阶段,以小组为单位,针对定义的问题,自主进行第二轮的头脑风暴、查阅资料、市场调研、咨询各专业教师及技术人员等,尽可能多地提出解决策略和创意构思,选取较优的方案进一步制作原型并测试。

堆肥兴趣小组首先调研了家庭养花的容器规格,选择了最普遍的1.5升花盆,其对应的施肥量是50克。接下来小组对成品肥料的形态和包装材料进行头脑风暴,从众多方案中选出三个,制作出模型进一步验证、讨论,筛选出最终的解决方案。

第二,深入方案,物化成果。堆肥兴趣小组从产品特征、创新性、社会价值和商业价值等几方面进一步深化方案,提高作品的完成度和精美度。最终的做法是借鉴“茶饼”的制作工艺,利用冲压成型技术,创作出“肥饼”。包装材料采用学校教师写毛笔字的废弃宣纸,宣纸可以很好地吸收肥料多余的水分,使其更易保存,旧物利用的同时饱含学校特有的精神文化气息。包装方式是将宣纸剪裁成方形,包裹住肥饼后,将两侧宣纸旋转拧紧,造型类似糖果,并命名为“土壤能量果”。此方案做到了旧物利用,并以尽可能少的物料和加工步骤完成了产品的包装,设计新颖有趣,实现了低碳环保理念。这款产品制作出来后,该小组在家属区组织了一场“低碳生活,快乐堆肥”的活动,宣传低碳生活理念,指导参与者堆肥并制作“土壤能量果”,活动受到了居民的一致好评,如图2所示。