“双碳”战略背景下安全工程燃烧学课程思政教学探索与实践

作者: 李庆钊 朱建云

摘 要:在国家“双碳”战略背景下,为实现安全科学与工程专业的创新人才培养,作者结合多年从事燃烧学课程教学的经历,通过深入思考课程思政的内涵,挖掘思政元素及思政案例,探索课程思政与专业理论教学的融入方式,对安全工程燃烧学进行课程思政教学的探索与实践。通过教学方法改革、教学内容更新、考核评价优化及行业榜样示范与模范引领等教学模式改革与创新,初步取得燃烧学课程思政教学的积极效果,对于培养学生的专业自信感、职业归属感及行业责任感具有重要意义。

关键词:安全科学与工程;燃烧学;课程思政;“双碳”战略;探索与实践

中图分类号:G642.0 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)09-0101-05

Abstract: Under the background of the national "double carbon" strategy, in order to achieve the cultivation of innovative talents for the major of safety science and engineering, the author combined the teaching experience of Combustion Science for many years, through in-depth thinking about the connotation of ideological and political courses, excavating ideological and political elements and cases, and exploring the integration of ideological and political courses and professional theoretical teaching. The exploration and practice of ideological and political teaching of safety engineering Combustion Science are carried out. Through the reform and innovation of teaching mode such as teaching method reform, teaching content update, evaluation optimization, industry model demonstration and model guidance, the positive effect of ideological and political teaching of Combustion Science has been initially achieved, which is of great significance for cultivating students' professional confidence, professional belonging and industry responsibility.

Keywords: safety science and engineering; Combustion Science; curriculum ideology and politics; "dual-carbon" strategy; exploration and practice

党的二十大报告明确指出,“教育是国之大计、党之大计。培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题。育人的根本在于立德”[1]。课程思政是落实立德树人根本任务的关键,推动课程思政改革创新,将有助于不断提升高校的育人效果。按照教育部关于印发《高等学校课程思政建设指导纲要》的通知(教高〔2020〕3号)的要求,要把思想政治教育贯穿人才培养体系,发挥好每门课程的育人作用,要寓价值观引导于知识传授和能力培养之中,帮助学生塑造正确的世界观、人生观、价值观[2]。

在上述文件精神指引下,国内各级院校针对课程思政开展了积极的探索。成珊等[3]通过梳理能源动力类专业课程所蕴含的思政元素,在燃烧学课程的授课过程中,对思政元素融入时间、方式等进行设计,将思政元素融入课程教学之中,实现了学生综合素质的提升。高尔豪等[4]以大气污染控制工程为例,通过提升专业教师思政素养、加强案例教学、以技术创新为切入点,实现了专业课程与思政课程的融合。李森等[5]以环境规划学专业课程为例,结合可持续发展、生态文明、绿色发展等理念,构建了该课程思政教育与翻转课堂相耦合的协同教学方案。苑泽宁等[6]在深入分析了生态学与生态文明建设内在联系的基础上,通过挖掘生态学课程中的生态文明教育思政元素,并在增强学生的社会责任感和实践能力,引领学生正确价值观及拓展生态文明教育路径等方面进行了初步探索。曾军[7]通过对“电路”课程思政元素的挖掘并将其融入课程内容进行了积极的尝试,取得了较好效果。孙文静等[8]通过工程热力学课程改革与思政教学的双向结合,引导学生理论联系实际,围绕热力循环,认识工质品质及其做功的基本原理,探索能源高效利用的问题。张婕等[9]以民宿与旅游课程为例,从课程思政的角度探讨了酒店管理专业职业拓展的教育模式,通过将思政元素融入教学改革,形成了新的教学模式,提升了授课效果。

安全科学与工程是中国矿业大学入选的2个国家级“双一流”建设的学科之一,燃烧学是安全科学与工程、消防工程等专业的学科基础必修课程。在创新人才培养实践的基础上,安全工程学院构建了“学训融创,寓教于研”的安全工程新工科人才培养模式。李庆钊等[10]在长期从事该课程教学的基础上,针对燃烧学的课程特点,提出了安全工程专业燃烧学“寓创于学”研究式教学的新方法,在实践中取得了良好的效果。

安全工程燃烧学的主要内容涉及可燃物燃烧及爆炸的基础理论,其既与化石能源利用及污染物排放紧密相关,也关系到生活生产中所涉及的可燃物不可控燃烧而导致的火灾、爆炸等灾害。因此,如何针对安全工程燃烧学课程的专业特点,将思政元素融入在燃烧科学理论之中,围绕国家“双碳”战略下能源利用与安全,以坚定学生理想信念、培养学生家国情怀、文化素养、科学精神及使命担当为主线,激发学生探索未知、追求真理、勇攀能源安全科学高峰的责任感和使命感,将具有极其重要的意义。

一 课程目标及思政目标

(一) 课程内容及目标

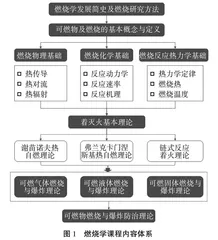

燃烧学作为安全工程与消防工程专业的学科基础必修课程,重点讲述可燃物(气态、液态、固态)及其燃爆反应特性,确定不同可燃物的着灭火反应机理、临界参数及灾害防治理论方法。燃烧学的课程内容体系如图1所示,具体内容包括:①燃烧学的发展简史及燃烧研究方法,使学生了解燃烧对人类社会及经济发展的推动作用、人类对燃烧的研究与探索,以及燃烧学的最新研究成果及发展方向;②可燃物及燃烧的基本概念与定义,使学生了解可燃物的种类、性质,可燃物燃烧及爆炸的定义、发生条件、特征及其基本计算;③燃烧基础,包括燃烧发生的物理基础、化学基础、反应热力学基础;④可燃物着火及灭火的基本理论,包括谢苗诺夫热自燃理论、弗兰克卡门涅斯基热自燃理论及链式反应着火理论;⑤可燃物燃烧、爆炸及火焰传播的基本理论,包括固体可燃物、液体可燃物、气体可燃物燃烧及爆炸的特性、火焰传播及关键因素的影响机理;⑥可燃物燃烧与爆炸防治理论,以前述基础知识为依托,探索可燃物热失控的条件、受限条件下燃烧与爆炸发生的机理及其防治方法。

安全工程燃烧学课程的教学目标是通过本课程的学习,使学生认识可燃物燃烧与爆炸所涉及的热化学、燃烧动力学等基本理论知识,掌握燃烧和爆炸灾害预防和控制的理论方法,具备运用所学的理论知识解决燃烧与爆炸预防中所遇到的难题的能力,达到安全科学与工程专业对创新人才知识结构的要求和具备解决防火防爆等复杂技术难题能力的培养目标。

(二) 思政目标及思政元素挖掘

中国矿业大学安全工程学院始建于采煤系矿山通风与安全教研室,后依托安全技术及工程国家重点学科组建而成,学院教学科研的方向主要涉及:通风防灭火与地下空间安全、瓦斯防控与双碳技术、安全监测与应急管理、工业安全与应急装备、消防与公共安全和职业健康与安全防护等。本专业创新人才的培养具有显著的专业特色与行业背景。燃烧学课程作为安全工程和消防工程的一门专业基础课程,在课程教学团队构建时,需充分考虑课程的教学内容与任课教师的科研方向的契合度,进一步深化任课教师对燃烧学基础理论认识的深度、广度及其对研究前沿的把握,深入挖掘燃烧领域所涉及的典型的事故灾害等安全问题,编制与时俱进的与当前研究热点、重点密切相关的课程教案,做到理论联系实际,从实际案例中抽象其所涉及的专业理论知识。同时,燃烧学课程所涉及的理论也较为抽象,具有一定的难度和深度,因此如何激发学生的学习热情,避免专业理论知识教学的科普化和过于简单化,也是任课教师在教案编制过程中需考虑的重点之一。此外,在安全生产中也时有发生燃烧与爆炸等灾害事故,如何以此为契机,激发学生培养对灾害事故防治专业理论技术培养的责任感、使命感,则是燃烧学课程思政建设需考虑的又一关键。因此,作为学科基础必修课,安全工程燃烧学更需培养学生的职业价值观和职业道德素养。而且燃烧理论不仅与生活、生产所涉及的火灾、燃烧、爆炸等灾害紧密相关,也与生活、生产及航空航天、国防等领域的能源转化、污染物减排等紧密相关。因此,通过课程思政元素的挖掘,将有助于培养学生的家国情怀、能源安全、公共安全意识,以及行业的使命感、责任感,具有积极意义。

针对课程思政的培养目标,燃烧学课程通过探索燃烧研究的科学史,围绕燃烧所涉及的“双碳”战略、能源转换、节能减排和安全生产等思政要点,构建了合理有效的课程思政思政元素、思政案例及思政案例与专业知识教学的融入方法(表1),将家国情怀、社会公德、生态文明价值观和专业目标中的职业价值观和职业道德素养有机结合,实现了全方面、多维度的协同育人模式。

二 燃烧学课程思政改革与实践

围绕课程教学目标、思政育人目标,燃烧学课程在教学方法、课程教材及考核模式上进行改革与实践,初步形成了安全工程燃烧学课程思政育人的新模式。

(一) 课程思政建设方案

燃烧学的课程内容与人们的生产生活、能源化工等实际有着密切的联系,是安全工程和消防工程的专业基础课,因此燃烧学的课程思政建设在传授专业理论知识的同时,更有必要充分培养学生的行业责任感和使命感。基于此,安全工程燃烧学课程思政的建设方案将围绕四个方面开展,如图2所示。

具体包括:①进行课程思政元素的挖掘,培养学生的人文素养、家国情怀、科学精神、行业使命感与责任感;②深化思政教学设计,通过研究建立课程培养质量标准、思政教学大纲,编制思政案例,构建新的思政教学考核模式来为思政教学进行优化设计;③探索思政教学实施方法,包括思政元素融入方法、备课方法、课堂设计及教学方法等;④强化思政教学反馈分析,通过思政教学自我考核、教师间的相互考核、学生反馈和教学督导反馈等方式,实现课程思政教学的进一步提升和完善。

(二) 教学方法改革

1 理论与实验相结合

为了更好地实现理论教学与实验教学的有机统一,使学生对所学的理论知识有直观的认识,明白燃烧理论对实际的指导作用,燃烧学课程对“可燃物及其分析、燃烧的物理化学基础、可燃物着灭火理论、可燃物(气体、液体、固体)燃爆理论、燃爆防治理论与方法”等内容,均设计了与之相匹配的“可燃物组成分析、可燃气体燃爆实验、可燃固体着火实验、可燃液体闪点燃点实验及可燃物爆炸参数与着火极限测定”等实验内容,实现了理论教学与实验教学的有机融合,初步形成了燃烧学“寓创于学”的研学新模式[10]。