解码杭州人文经济向“新”力

作者: 周烨

杭州市以实现人民对美好生活的向往为出发点,积极探索在现代化道路中融入人文底色,赋予经济发展深厚的人文价值,注重人文与经济的相互激荡、彼此生发,将经济发展和文化繁荣相互融合,着力建设社会主义核心价值体系、公共文化服务体系、文化产业发展体系,使人文经济成为杭州的核心竞争力。

“以人为本”深入市民生活

观念的进步是人文经济发展的基础。观念的进步在杭州体现为“最美精神”市民观念的进步、党政机关人文观念的形成、城市建设“人民至上”观念的渗透。

首先,用人文理念构建起“有为政府”。杭州不断健全“以民主促民生”的工作机制,纵深推进“最多跑一次”改革,扎实推进全过程人民民主具体实践。其中,具有代表性的“1+X”民意互动平台实现了深度问政问效,激发出广大市民参与治理的主体性和自觉性,促进共建共治共享。如“我们圆桌会”电视节目推出以来,话题涵盖了城市建设、社会管理、文化教育、医疗卫生、民生需求、创新发展等城市发展各个领域。截至2024年6月,共播出1496期节目,涉及1187个城市公共话题,超过2000多名职能部门代表出席讨论,上万名市民参加节目。

作为“最美现象”的发源地,社会主义核心价值观不断培育弘扬,“向美而生”“从善如流” 的“ 最美精神”成为杭州城市精神文明的重要组成部分。

其次,“最美精神”的人文观念不断渗透进市民生活。作为“最美现象”的发源地,社会主义核心价值观不断培育弘扬,“向美而生”“从善如流”的“最美精神”成为杭州城市精神文明的重要组成部分。截至目前,杭州市共涌现出“时代楷模”1位、全国“诚信之星”1名、全国道德模范7名、“中国好人”42例,各级各类“最美”人物3万余人,先进典型数量位居全省第一。

最后,“人民至上”的观念贯穿了城市发展始终。2006年,围绕“提升人民群众生活品质”,杭州提出了“生活品质之城”的城市发展目标,随后深化了“东方品质之城”的战略目标;2020年,杭州提出围绕“数智杭州·宜居天堂”的发展导向,加快建设社会主义现代化国际大都市;2022年,明确要求杭州“构筑大都市、建设新天堂”;2024年,更是明确加快打造世界一流的社会主义现代化国际大都市。“大气开放”的人文精神充分注入城市建设之中,杭州人民城市生活品质格局日渐提升。

文化与经济双向贯通

杭州把城市作为文化与经济双向贯通的载体,推动经济文化化和文化经济化双向交融,将杭州文化精神渗透到产业、企业、景观、科技、治理等方方面面。

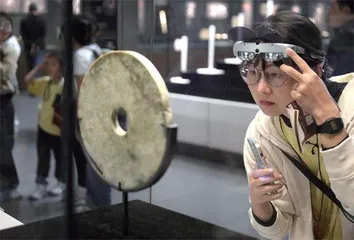

首先,“世界遗产群落”保护机制不断推动文化与旅游融合。如今的杭州已成为拥有3项世界文化遗产和5项人类非物质文化遗产代表作的城市,以史为轴,将“三世遗”与南宋皇城遗址、钱塘江古海塘等申遗备选项目“串珠成线”,历史古镇古村落和非遗项目进一步“串珠成链”,形成世界遗产保护利用的“杭州样板”模式案例。如2022年度“构建良渚遗址保护传承和活化利用机制”荣获浙江省改革突破奖提名奖,良渚古城遗址自2019年申遗成功至2024年12月,已累计接待游客超800万人次。

其次,产业事业互动的机制构建起现代文化产业体系。数字内容、影视生产、动漫游戏、创意设计、现代演艺等优势发展行业更是不断做大做强,以“之江文化产业带”和“大运河文化产业带”为引领,支撑起杭州创意“横向”引擎与“纵向”引擎格局逐步构建。截至2024年底,“两带”入库项目127个,涉及投资额超1430亿元。年度重点推进的34个项目全部开工(园),涉及投资额489亿元。

与此同时,创新“文化管家”服务模式,向老百姓提供文化宣传、培训讲座、活动策划、品牌打造、数字文化及场馆运营等一揽子公共文化服务,开启了文化服务领域的“供给侧改革”。以萧山区为例,到2024年,“文化管家”已覆盖了23个镇街、570多个村社区,开展活动近两万场,服务群众485万人次,荣获2024群众文化品牌典型案例。

最后,“和谐创业”的模式不断赋能形成杭州数字经济业态。经过20年发展,“劳动过程属于人民,劳动成果属于人民”的“和谐创业”模式赋能杭州的数字经济业态,进一步推动习惯于翻“六吊桥”的杭州本地人的创业创新,大量小酒馆、咖啡馆在杭州弄堂自家楼下开始直播,创业进一步成为杭州本地人的生活姿态和生活方式。到2023年底,杭州已有综合类和垂直类头部直播平台32家、近5万名主播。全国网红主播前10位和前100位中,有一半以上在杭州产生和落地。注册直播相关企业超5000家,居全国第一,带动就业超100万人。

民生福祉水平大幅提升

民生福祉增长是人文经济发展的核心部分。经济繁荣往往伴随着生产力的提升,劳动力市场的活跃和社会财富的增加,为政府提供更多的财政支持,用于改善教育、医疗、就业、社会保障等公共服务,进而提升整体社会福利水平。

首先,经济增长有效带动了民生福祉水平的提升。“八八战略”引领下,杭州持续完善经济体制,经济总量从千亿级起步,2015年首次突破万亿元,2023年经济总量更是迈上新台阶,全市生产总值20059亿元、增长5.6%,成为全国7个城市(上海、北京、深圳、广州、重庆、苏州、成都)之后新一个经济总量突破2万亿元的城市。在民生福祉方面,杭州人均可支配收入从2003年的12898元增长到2024年的76777元,最低生活保障标准从2005年的每人每月约300元提高到2025年的1301元。

其次,“最多跑一次”改革高效解决了民生问题。以追求善治与善政的统一作为杭州“最多跑一次”的政务服务目标,不断提高审批效率,为全市经济发展注入潜力、活力、动力。近年来,杭州更是在民生政务服务领域不断加大创新,实现了从“最多跑一次”到“一次不用跑”。2024年,杭州市本级大厅日均办事人流量从5000余人次减少到3000余人次。

最后,“文化惠民”活动充分提升了城乡居民消费水平。“送戏下乡”“你点我送”“文化走亲”“非遗进校园”以及红色电影等文化惠民活动开展得如火如荼,公共文化产品供给不断丰富,广大人民群众的精神文化生活得到最大程度满足。如杭州大剧院截至2024年9月前,演出场次超过6000余场,其中公益演出占比持续保持50%以上,真正做到了用心打造一座让人民群众具有获得感与幸福感的剧院。

人文精神推动城市高质量发展

高质量发展的特点在于创新,而激发创新潜能离不开理性包容的人文精神。杭州自古以来兼容并包思想下的经济伦理和容错理念,打造生活品质之城文化氛围的浸润,新时期的“和谐创业”实践,都为营造充分尊重生命、提升人民幸福感、树立正确政绩观、克服异化现象等提供了土壤,形成一种伦理的力量与经济辩证互动的合力。

首先,秉持“科技向善”的政府数字治理解决人民痛点问题。 2016年4月,杭州成为全国首个探索城市大脑的城市,一直以来围绕“以人民为中心”,以人民切身关注的问题为导向,场景应用不断优化升级,城市治理的痛点、堵点和群众反映强烈的热点、难点得到有效解决,城市发展持续性、宜居性得到有效提升。截至2024年7月,杭州政务服务事项“一网通办率”达到99.7%,585项个人事项“一证通办”、279项涉企事项“一照通办”。

其次,通过提供“全生命周期”服务不断引进人才。杭州人才净流入率连续多年保持全国前列,连续14年入选“外籍人才眼中最具吸引力的中国城市”,成为创业者心目中的“东方硅谷”;根据世界知识产权组织(WIPO)发布的《2024全球创新指数》先期报告显示,杭州在全球科技集群中保持第14位、在中国上榜的集群中位居第6位,连续3年进入世界前15行列;从制度顶层设计到配套保障措施,从大环境营造到个性化服务,杭州在人才工作方面进行了全方位有效探索创新。

最后,以“国际赛会之城”推动全球优质资源的集聚。从G20杭州峰会,到杭州亚运会和亚残运会,再到全球数字贸易博览会和“良渚论坛”,杭州“国际赛会之城”打造步伐不断加快,联合国教科文组织“工艺与民间艺术之都”建设不断深入,“中国动漫之都”“全国数字内容产业中心”“华语影视内容生产中心”等产业品牌影响力辐射海内外。连续举办二十届的中国国际动漫节成为国内规模大、人气旺、影响广的动漫专业盛会之一,并被列为国家“中华文化走出去”重点项目。

杭州的探索与实践表明,发展人文经济,促进文化与经济融合发展,其深刻内涵是以人文力量赋予经济活动深厚的人文价值,规范、调整、引领经济活动。它完全符合马克思主义扬弃人的自我异化、实现人的自由全面发展的社会理想,彰显了中国式现代化是物质文明和精神文明相协调、共同富裕的新文明范式。

(作者系浙大城市学院城市发展与战略研究院、幸福城市研究院研究员)