中国材料产业正在升级换代

作者: 张静

我国新材料创新发展正跨入一个由“跟随型”向部分“引领型”转变的全新阶段,产业创新与科技创新的深度融合,将成为推动新材料产业发展的重要政策导向和关键议题。

3月27日-31日,2025中关村论坛年会期间,中关村展示中心常设展重装亮相。常设展聚焦世界科技前沿与未来产业,集中展出350多家单位的490多项展品,其中首发首展项目130余个,包括人形机器人、商业航天、智能网联新能源汽车、合成生物制造、新材料等前沿科技领域。

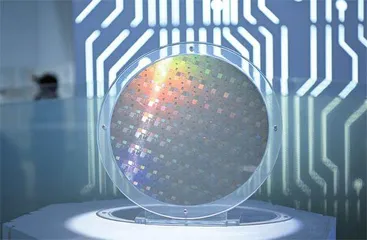

新材料产业是关系国家安全和发展大局的战略性、基础性、先导性产业。作为战略新兴产业,新材料已成为经济发展的新增长引擎。

近日,就中国新材料产业优势、地域特色以及新的发展趋势等热点问题,《瞭望东方周刊》专访了中国电子信息产业发展研究院材料工业研究所所长肖劲松。

肖劲松认为,伴随着科技革命的蓬勃发展,人工智能、无人驾驶、虚拟现实等高新技术与产业加速融合,任何一个点的突破都可能引发全面的产业变革。而任何产业技术领域的重要突破,几乎都离不开该领域的新材料技术突破做支撑和保障。

“要实现制造业的高质量发展,实现制造业强国战略,就必须夯实新材料产业这一重要基础和底座。” 肖劲松说。

政策发力

《瞭望东方周刊》:当下,我国新材料产业已进入高速发展的阶段。此前,中国新材料产业经历了几个发展阶段?

肖劲松:我国新材料产业发展“简史”,至少要追溯到“十二五”时期。

2012年,国务院印发《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》,将新材料纳入七大战略性新兴产业之一。工业和信息化部发布了《新材料产业“十二五”发展规划》(以下简称《规划》),同时发布了涵盖400种产品的《新材料产业“十二五”重点产品目录》。

这是我国首次编制的新材料产业专项规划。《规划》明确了新材料的定义和分类,将新材料分为特种金属功能材料、高端金属结构材料、先进高分子材料、新型无机非金属材料、高性能复合材料和前沿新材料6大门类。

自2010年以来,中国新材料产业规模一直保持稳步增长,由2010年的6500亿元增长至2015年的20000亿元,年均增速保持在20%以上。

2015年国家发布的制造强国相关规划中,将新材料划分为先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料三大类,这个分类沿用至今。2016年,成立了国家新材料产业发展领导小组,出台了包括新材料产业发展指南、重点新材料首批次应用保险补偿机制等系列新材料产业相关政策,进一步推动了新材料产业的快速发展。

新材料属于产业链上游,新兴产业和新材料是相辅相成的关系,新材料支撑新兴产业发展,新兴产业带来新的应用场景需求,又会推动材料进步。比如,以前碳纤维大多是用在航空航天产业上,现在大量的碳纤维是用在汽车、光伏和风机叶片上。低空经济、人形机器人、商业航天、脑机接口、量子信息等未来产业的发展都离不开材料的进步。比如,玻璃纤维以前是用来做地下管道的,现在大量用在风机上,大叶片轻量化的应用场景推动了玻璃纤维行业的转型升级。

传统行业变化也带动了新材料发展。受房地产市场的影响,螺纹钢等建筑用材减少了,但新能源汽车、造船业的快速发展,又带动了钢铁行业的转型发展。一艘船至少需要上万吨钢铁,近两年船舶行业发展势头向好,订单多,牵引了钢铁材料的需求,钢铁材料企业又找到了新的应用场景和市场空间。

近年来,随着全球高新技术产业快速发展和制造业不断升级,新材料应用领域不断拓展,市场需求旺盛,产业规模持续增长。尤其是在我国,即便是在经济下行压力增加的情况下,新材料产业每年增速依然保持在10%以上。

《瞭望东方周刊》:近些年,从政策支持到体制机制改革,国家对新材料产业的支持方式发生了哪些变化?成果如何?

肖劲松:对于新材料产业的政策,不同时期的侧重点和着力点不一样。“十二五”新材料发展侧重于攻克技术难关,解决材料的有无问题;“十三五”的重点就发展到新材料产品如何推广应用,政策的着力点在于通过政府与市场一起发力,推动新材料的应用迭代。

2019年,国家制造业转型升级基金成立,主要围绕新材料、新一代信息技术等领域的成长期、成熟期企业开展战略性投资。

“十四五”时期,政策重点是围绕产业链,以系统思维角度,推动新材料突破发展的断点、堵点、短板,在关键原辅料、专用装备、控制系统等领域进行全产业链攻关。

随着国内外形势变化和产业发展新的要求,新材料技术攻关和产业发展的组织方式也相应发生变化。2023年,国家对科学技术部重新定位,新材料相关部门划归工业和信息化部。新型工业化强调科技创新与产业创新的深度融合,要求新材料企业围绕重点领域的需求,牵头组建由下游用户、生产企业、科研机构等共同成立的创新联合体,实现从研发到生产、应用的全链条贯通。这与以往强调实验室有了突破后再寻求产业化落地的传统路径相比,新的产业创新路径表现得更流畅、更高效。

为了进一步畅通产业创新路径,促进新材料领域技术成果转化,2024年9月,工业和信息化部、国家发展改革委印发《新材料中试平台建设指南(2024-2027年)》,系统谋划新材料中试平台建设,提出了五大重点领域、三大主要建设任务、四大建设路径、五大保障措施,更加明确了我国新材料中试平台建设的方向和路径。推进新材料中试平台建设,对于支撑中试服务能力和供给水平提升、加快壮大新材料产业意义重大。

近些年,国家持续推动耐心资本支持新材料高新企业发展。总体来看,各级政策支持越来越精准,各级平台的成效正在展现,一系列组合拳的共同发力有效推动了新材料产业向好发展。

因地制宜

《瞭望东方周刊》:从区域经济角度看,东中西部地区分别发展出哪些富有地域特色的新材料产业集群?

肖劲松:我国新材料产业已形成集群式的发展模式,形成以环渤海、长三角、珠三角为重点,东北、中西部特色突出的产业集群分布。与区域资源禀赋、产业基础、科技人才、市场需求等形成相互支撑、共育新生态,推动区域经济高质量发展。

中东部地区主要以材料的生产和应用研发为主,西部以特色资源为主。

比如,贵州立足于磷资源。以前磷主要用作生产磷肥,新能源产业催生了磷酸铁锂电池的需求,贵州积极布局磷酸铁锂新能源产业,打造了全国最有实力的磷酸铁锂新能源材料集群。

贵州铜仁市,作为全国三大锰矿富集区之一,目前已探明4个世界级超大型锰矿床,累计探明碳酸锰矿资源储量7.53亿吨,位列亚洲第一,是国家锰矿资源战略安全供应核心区。近年来,依托中伟新材料股份有限公司龙头企业,铜仁重点引进了红星电子、凯金新能源、丹斯迪、山河智能、广东嘉尚、深圳为方等重点企业,形成了新型功能材料产业纵向成链、横向成群、领跑行业的集群发展态势。

像铜仁这样的城市和地区还有很多,不少传统资源型城市遇到了第二次发展机会,顺势而为,在新的赛道上,迎来了新的产业机遇。

抓住机遇

《瞭望东方周刊》:以建设“材料强国”为目标,我们目前还存在哪些发展不足,未来将面临哪些发展挑战,应如何发挥优势、抓住机遇、迎接挑战?

肖劲松:虽然近年来我国新材料产业在产业规模、技术创新、推广应用、集群化发展等方面取得长足进步,但中低端产品过剩和高端产品不足的结构性矛盾仍然突出。例如,部分高端材料、高性能产品对外依存度较高,产业链供应链存在断点、堵点;标准体系不健全,专利受制于人,高端人才匮乏等等。一些关键战略材料,比如航空航天、电子信息等领域的新材料,还需要加大突破力度。

把“材料”二字拆开看,既要用料也要成材,材要成器,器要好用,产业才能发展,价值才能体现。材料产业的发展不仅涉及材料的问题,还包括上游的关键矿产、原辅料问题,检测设备、专用设备、高端仪器以及下游应用、产业落地,这是整个生态体系的建设,而不仅仅是单个产品的突破。从政策角度看,当前重点就是要加强产业生态的建设。

在全球产业链重构、消费升级和“双碳”战略推进的新形势下,新材料产业迎来了历史性发展机遇,但也面临着巨大挑战。我国新材料创新发展正跨入一个由“跟随型”向部分“引领型”转变的全新阶段,产业创新与科技创新的深度融合,将成为推动新材料产业发展的重要政策导向和关键议题。

在全球新一轮产业分工和贸易格局加速变革的大背景下,新材料技术和新材料产业成为全球科技、产业竞争的战略焦点。

我国具有工业门类齐全、产业链较完善、成本优势和制度优势,要发挥好这些优势,就要形成发展合力,强化创新引领,营造良好的产业发展环境。

要继续补链强链。围绕重点产业链,按照国家相关规划,组织重点新材料研发、生产和应用,集中突破一批关键短板材料、核心装备、核心原辅料,提升新材料产业基础能力。

要夯实新材料创新体系薄弱环节,推动中试、检验检测、资源共享、生产应用、数据资源等公共服务平台以及创新中心、孵化器的建设,打通新材料成果转化“最后一公里”。

要奋力发展具有较强颠覆性的前沿材料。前沿材料,代表新材料产业未来发展的方向与趋势,是支撑和引领未来制造、未来信息、未来能源等未来产业的重要因素。

要把握好与数智技术、先进制造技术深度融合的发展方向,在材料研发设计与工艺优化等环节释放出倍增效应。传统材料的应用需要搭建实验环境或到实际应用场景中去测试、检验,如今可以利用数字化和人工智能技术,用计算机进行筛选、模拟等,提升研发效率,降低研发成本,加速进行迭代。

此外,要在新材料研发生产的每一个环节关注绿色低碳技术,新材料要可回收,用能再生利用的可持续原材料去发展新材料产品。比如,深圳市裕同包装科技股份有限公司给苹果公司做的包装,每一部分都是可回收的,连拎手都是编织材料。绿色供应链会追溯到上游环节,比如飞机身上用到的铝是不是云南、四川水电做出来的铝。

在全球新一轮产业分工和贸易格局加速变革的大背景下,新材料技术和新材料产业成为全球科技、产业竞争的战略焦点。对我国来说,加快新材料产业发展,是应对国际竞争、抢占未来发展制高点的关键,也是引领材料工业升级换代、保障国家重大工程建设、推动产业基础高级化和产业链现代化、实现经济社会高质量发展的重要举措。