未来赛道

作者: 张静

3月27日-31日,2025中关村论坛年会在北京举行。“中关村常设展”作为论坛年会配套活动之一,吸引了许多企业带着前沿科技成果入驻。

在现场,本刊记者发现了一张带有纹理的布,摸起来柔软轻薄。这是北京叠加态技术有限公司自主研发的新型叠加态纳米多孔材料,兼具隔热、保温、透气、速干、抗菌等功能,目前已经应用到服装等产品中。

北京叠加态技术有限公司首席科学家钟飞鹏向《瞭望东方周刊》展示:“现在加热台大概有125℃,水滴上去瞬间就蒸发了,人的皮肤如果碰到肯定会被严重烫伤。我们这个材料非常轻薄,但隔着它用手接触加热台,只有温热的感觉。这组材料是世界上首款兼具隔冷隔热又透湿的材料。”

这款密度和导热率极低的叠加态“柔性”新材料厚度不到1毫米,每1平方厘米材料由纳米级空腔壁构建出超1万个微米级独立空间,可强行降低热运动与热传导。利用该种材料,未来新能源汽车电池在冬季能自动进入“保温模式”;太空服能根据宇宙辐射强度改变防护的等级;极寒环境中,用如今广泛应用的保温材料的1/4重量和厚度即可实现同样甚至更强的保暖效果。

叠加态材料是典型的前沿新材料。从石墨烯到碳纳米管,从非晶合金、泡沫金属到离子液体,前沿新材料是新兴产业中的关键领域,具备战略性、先导性和颠覆性。目前,国内多地密集部署前沿新材料产业,产业升级与材料换代的步伐日益加快。

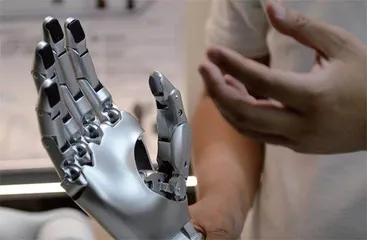

电子皮肤

2025年,“具身智能”“智能机器人”出现在政府工作报告中。具身机器人这个未来产业想要实现产业化,新材料是绕不开的一关。

3月31日,第三届深圳国际传感器与应用技术展览会在深圳会展中心(福田)启幕。国内知名传感器企业汉威科技集团携具身智能系列传感器与芯片、激光器、光电系列传感器以及多行业传感器解决方案亮相,其展出的“电子皮肤”(柔性触觉传感器)厚度仅0.3毫米,能在1毫秒内感知压力分布,适应机器人手指、关节等复杂曲面,能够为手术机器人、智能假肢等提供类人触觉反馈。

具身机器人通常由“大脑”(智能)、“小脑”(具身操作+具身运控)和“硬件身体”三部分构成,围绕这三部分的关键技术突破是推动具身智能产业发展的关键动力。

作为具身智能机器人重要的零部件之一,柔性压力传感器采用了柔韧性强、可延展、可弯曲折叠、轻便的柔性基底材料,可以紧密贴合在机器人表面,并对复杂曲面实现高精度、高灵敏度的压力测量。

“小小一块‘电子皮肤’集成了许多传感点,这些传感点可采集多种信号,进而实现多种功能。”汉威科技控股子公司苏州能斯达董事长、总经理周震介绍,公司自主研发的多模态柔性电子皮肤,能够感知和响应外界触、压力、温度等刺激,赋予机器人更接近人类的触觉感知能力。

2014年,苏州能斯达推出国内首款“电子皮肤”后,已发布多款核心产品。公司掌握了柔性压阻、柔性压电、柔性汗液、柔性电容等四大核心技术,柔性传感器已向高端消费电子、泛医疗、汽车电子等多个应用领域形成了稳定的出货能力。“我们计划增加两条产线提升产能,2025年上半年预计可完成新产线的搭建与试运行。”周震说。

超材料是通过微纳光刻来实现“人造分子结构”,进而编辑超越自然材料的“人造物质”, 拥有电磁隐身、超高精度、超高强度以及轻量化等特点,能在电磁、声学、力学等多个领域展现出超乎寻常的性能。

机器人产业通过明确性能需求(如轻量化、柔性化、极端环境适应)倒逼新材料迭代,而新材料突破又为机器人开辟了医疗、太空、微观操作等新场景。这种双向驱动关系正加速形成万亿级产业生态。

中国投资协会上市公司投资专业委员会副会长支培元认为,随着具身机器人市场逐步扩大,柔性传感器作为关键部件,将迎来巨大的市场需求。

据高工机器人产业研究所(GGII)预测,“电子皮肤”在2024年全球市场总产值约为63亿美元,未来十年将保持17%以上的年复合增长率,到2034年超过300亿美元。

专业人士认为,目前人形机器人厂商应用电子皮肤主要集中在手指,未来等技术成熟及成本下降后,还会应用到手臂、腿部、身体躯干、脸部,乃至机器人全身上下。伴随着应用场景的拓展,“电子皮肤”的需求可能会呈现爆发式增长。

超材料

3月,财政部、工信部发布“2024年新一轮第一批重点‘小巨人’企业项目计划”名单。光启技术凭借其在超材料领域的颠覆性技术突破与产业化能力,成功入选。

超材料是通过微纳光刻来实现“人造分子结构”,进而编辑超越自然材料的“人造物质”, 拥有电磁隐身、超高精度、超高强度以及轻量化等特点,能在电磁、声学、力学等多个领域展现出超乎寻常的性能。在具身机器人等领域拥有关键地位,是诸多领域颠覆性技术的基础和源头之一。

在佛山顺德的光启技术超材料智能制造中心,一个个超材料结构件在智能产线上被制造出来,有这些结构件的加持,未来无人机在保证通信、探测等功能的基础上,能成功躲过多重雷达系统探测。这里是全国最大的超材料基地,已经实现了第四代超材料量产。

光启技术是国内超材料领域的代表性企业,由5名海归博士于2010年创建。

据光启技术董事长刘若鹏向《瞭望东方周刊》介绍,超材料领域技术壁垒较高。作为一门新兴学科,光启技术从十多年前开始尝试把超材料产品从实验室推向应用场,克服了材料微观层面的设计、配套设备和原材料的研发、成本控制等多方面的困难,在研发过程中形成了7大能力平台。目前,光启技术是国内唯一实现了超材料大规模产业化的公司,在世界范围内率先完成了超材料工业体系构建,打通了超材料从源头创新到产业化的全链条,成为集“设计、制造、测试、批产”一体化的全球超材料龙头企业。

和第三代超材料相比,第四代有哪些不同?“从制造角度来看,第三代超材料虽然部分融入了微电子元素,但仍以高分子材料为主,第四代超材料则几乎完全基于微电子的微结构制造,这一转变极大地提升了材料精度与功能性。”刘若鹏说,“在性能层面,第三代超材料主要侧重于‘抑制’电磁波,第四代则实现了‘消除’级别的提升,它的性能比第三代提升了1到2个数量级。此外,得益于纳米级厚度的关键微结构设计,第四代超材料在保持同等强度下,重量大幅减轻,几乎只有原来的一半,有效提升了材料的轻量化水平。”

2024年11月,光启技术在珠海航展上正式发布全球首款全机身超材料无人机,这是超材料技术在无人机领域的重大突破。

这款无人机具备诸多优势,它采用了先进的AI算法,具备远程自主导航功能,同时创新性地引入了集群模式,通过智能编队和分工合作,实现任务效率的最大化。“得益于超材料的应用,与传统无人机相比,其在续航与载荷能力方面均有所提升,并且在电磁性能、结构强度、耐久性以及机体重量等关键指标上获得了数量级的提升。”刘若鹏说。

兴业证券分析师李博彦表示,低空经济的发展需要对现有产品“降本增效”,更需要以成本控制、批量制造为出发点对飞行器进行全新设计,而光启技术发布的超材料高性能无人机正好契合了市场需求,因此具有广阔的市场前景。

目前,第四代超材料产品的应用场景也比此前一代实现了“质的飞跃”,不仅能应用于航天航空装备,还应用于电子装备、舰艇制造、无人机、智能汽车等多个先进制造领域。

AI+新材料

2025年,“AI+新材料”正在激发出更多创新火花。

1月,《北京市加快推动“人工智能+新材料”创新发展行动计划(2025-2027年)》(以下简称《行动计划》)印发。

目前,北京一批“AI+新材料”融合创新成果加速涌现,形成了一批AI赋能的标杆性新材料典型案例,中国钢研6个月内设计开发出世界上强度最高(800MPa级别)的高性能抗氢厚板材料;北京科学智能研究院引入AI分子表示学习模型,设计出不含贵重金属的新一代OLED发光材料……

据悉,北京已聚集“人工智能+新材料”创新型企业近10家,占全国总量的1/3,引领着这场AI与新材料的时代风口。

“AI+新材料”不仅能大幅缩短新材料的研发周期,降低研发成本,显著提高研发效率,还能利用AI技术在处理高维度、跨尺度复杂体系问题方面的强大计算能力,实现材料成分、结构与性能的预测、模拟和分析,赋能研发、制造和应用等环节,对于材料领域科技创新和产业发展具有重大意义。

北京深势科技有限公司政企事务副总裁刘会师介绍:“有一个客户,致力于新能源汽车电解液的开发,一直在寻找更有效的研发方案。在传统的研发模式下,客户需要在众多化学分子中一个个进行验证,耗时耗力,效率极低。当我们引入AI for Science大模型体系后,通过机器学习产生的数据集,能够兼顾微观尺度分子模拟的精度和效率,原本需要18个月左右的研发周期,缩短为12个月左右。”

“AI推动新材料研究范式从‘经验驱动’转向‘预测驱动’。”中国联合网络通信有限公司上海市分公司AI技术总监刘泽雷认为,AI正成为新材料产业升级的核心引擎。

当前,国家和多个地方政府部门已出台政策措施支持AI与新材料融合发展。

2024年10月,工业和信息化部等部门联合发布了《新材料大数据中心总体建设方案》,提出充分发挥大数据、人工智能对新材料产业的技术支撑作用,支持新材料大数据中心建设,培育材料研发与应用的全新发展模式。

2024年11月,上海市多部门联合印发了《上海市加快培育材料智能引擎发展专项方案(2025-2027年)》,提出立足材料基因组工作基础,深化人工智能与新材料融合发展。到2027年,建设1个AI赋能材料中心,建成一批高通量、智能化实验室,支撑高分子树脂、合金、无机材料、有机化合物4个细分领域垂类模型开发;培育20个应用人工智能设计材料的“进化中心”(材料研发主体);聚焦光刻胶原料、固态电解质、环氧树脂、高熵合金等方向,开发10个左右通过人工智能设计的新材料产品。

上海市新材料协会秘书长何扣宝认为,人工智能与新材料的融合需要双向赋能,共同促进新材料行业的快速发展,即产业界企业要借助人工智能加快研发创新产品,人工智能技术团队也要拥抱产业界的市场应用场景,通过应用与实践,优化完善模型,从而不断提升行业服务的本领。