智能制造装备技术课程教学探索与实践

作者: 郭二廓 裴宏杰 许桢英

摘 要:智能制造装备作为先进制造技术、信息技术与智能技术融合的产物,正成为推动传统制造业向智能化转型升级的关键。众多高校已将其纳入智能制造工程专业的核心课程体系。该文在分析该课程建设现状以及存在问题的基础上,提出以智能制造产线项目任务为导向的课程建设新思路,并从课程教学内容的优化、实践平台的建设和思政元素的整合等方面进行改革探索,培养学生解决复杂工程问题的能力,以适应智能制造领域的快速发展。

关键词:智能制造;机械制造装备;教学改革;课程思政;课程实践

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)10-0119-04

Abstract: Intelligent manufacturing equipment, as the fruit of the integration of advanced manufacturing technology, information technology, and intelligent technology, is becoming the key to promoting the transformation and upgrading of the traditional manufacturing industry towards intelligent manufacturing. Many colleges and universities have incorporated it into the core curriculum system of intelligent manufacturing engineering. Based on the analysis of the current situation and existing problems of the course construction, this paper proposes a new idea of course construction oriented towards the project tasks of intelligent manufacturing production lines. Reform and exploration are carried out from the aspects of optimization of course teaching content, construction of practice platform and integration of ideological and political elements, so as to cultivate students'ability to solve complex engineering problems to adapt to the rapid development of intelligent manufacturing field.

Keywords: intelligent manufacturing; machinery manufacturing equipment; teaching reform; curriculum ideology and politics; course practice

智能制造正成为中国制造业转型升级的核心途径,是实现制造强国战略的关键。当前,智能制造装备正逐渐取代传统制造装备,成为制造业发展的新趋势和智能制造系统的核心单元。智能制造装备是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成与深度融合,涵盖了高档数控机床、智能机器人、智能制造单元和智能生产线等。相较于传统制造装备,智能制造装备拥有自感知、自适应、自诊断和自决策等智能化特征,能够有效提高工业生产的质量与效率,并降低能源与资源的消耗。当前我国正处于产业升级转型的关键时期,智能制造装备在航空、航天、汽车和能源等关键制造领域的需求日益迫切。它们不仅是提高生产效率的工具,更是推动中国制造业向高端迈进的重要保障。

智能制造装备技术课程主要是面向智能制造工程专业新开设的一门专业课,是在传统机械制造装备设计课程的基础上,整合了前沿智能装备技术而发展起来的。该课程具有广泛的知识覆盖、深度的技术交叉和较强的实践性等特点,对培养智能制造领域的复合型工程技术人才具有重要作用。尽管智能制造装备技术被众多高校视为智能制造工程专业的核心课程,但作为一门新设课程,其课程建设进展相对缓慢,缺乏标准化教材的问题尤为突出。一些高校仍沿用机械制造装备设计教学内容,导致教授的理论知识与智能制造的产业需求存在较大脱节。鉴于此,文章在分析课程建设现状及存在问题的基础上,提出了一种基于项目任务驱动教学的智能制造装备技术课程建设新思路,从课程教学内容的更新、实践教学平台的构建及思政育人的融入方面进行改革探索,旨在提升学生解决智能制造工程领域复杂工程问题的能力。

一 课程现状分析

(一) 教学内容亟需更新,智能技术知识匮乏

智能制造装备是装备先进制造技术与人工智能制造的深度融合。与传统的数控装备不同,智能制造装备不仅是精密、复杂的机电一体化系统,还需要具有感知、分析、推理、决策和控制等功能,才能适应不同制造领域的多样化需求。近年来由于智能制造工程专业的快速发展,很多核心课程的配套教材建设并没有跟上。有些高校在讲授智能制造装备技术课程时仍沿用机械制造装备设计的教学内容,侧重于传统的机床设计、夹具设计、工业机器人设计、物流系统设计、机械加工生产线的设计,强调机械制造装备设计的基本理论和方法[1-2]。这些教学内容对于智能制造工程专业的学生来说,显然不足以覆盖智能制造技术的教学需求,尤其是对于高档数控装备、工业机器人柔性制造单元、智能制造生产线等关键智能装备的设计与制造技术缺乏深入探讨。以高档数控机床为例,其作为智能制造装备的典型代表,不仅要求具备高性能的数控功能,还需集成智能传感技术以实现对加工环境的自主感知,并通过机器学习、大数据技术实现故障自诊断和智能决策支持,这些智能化特性在现有教学内容中往往被忽视。

(二) 教学方法陈旧,理论与实践脱节

随着OBE(Outcome-Based Education)理念的推广与高等教育改革的不断深化[3-4],学时的压缩与实践教学需求的增长之间的矛盾日益凸显。现有的教学方法已难以满足新工科人才理论与实践并重的培养要求[5]。一方面,在讲授智能制造装备相关课程时,传统的灌输式教学方法已不再适用,难以充分调动学生学习的积极性。例如,在讲授机床设计章节时,若依旧依赖PPT讲授,不仅使教学过程显得沉闷,而且使得本就抽象的机床设计理论更加难以理解,难以达到预期的教学效果。另一方面,缺乏必要的课内实验和实践环节,不利于理论知识的深入理解和应用。智能制造装备技术课程与实践紧密相连,其学习应落实于智能制造装备或生产线的设计与制造工程应用中。尤其是在智能制造生产线的总体设计上,学生需通过到企业现场参观和考察,才能更好地理解和掌握智能制造生产线的基本组成、关键装备选型、技术经济性等。然而,目前该课程缺乏有效的课内实验与实践环节,导致理论与实践相脱节,不利于培养具有工程意识和创新实践能力的人才。

(三) 课程思政元素欠缺,需要与时俱进

随着智能制造工程专业在国内众多高校中的广泛设立,对于一些核心课程的思政建设却显得相对滞后。我国在高端装备制造领域取得的显著成就,如众多大国重器的研制,蕴含了丰富的思政教育资源。智能制造装备技术的数字化、网络化、智能化发展,不仅体现了技术进步,也反映了马克思辩证唯物主义哲学观点的现实意义[6],而智能制造领域层出不穷的技术进展体现了锐意进取的创新精神和精益求精的工匠精神[7]。在设计智能制造装备和生产线时要考虑的问题不再是单一的制造问题,还涉及制造与环境和社会之间的相互影响[8]。因此,在智能制造装备技术课程的教学中,不能仅重视知识的传授,而忽视价值的塑造。通过结合智能制造装备的发展历程和技术进步,深入分析我国在智能制造装备领域面临的挑战,以及典型的工程案例,构建符合新时代发展需求的课程思政育人元素。这不仅有助于学生理解智能制造的复杂性和系统性,而且能够激发他们的社会责任感和职业道德,为我国制造业的转型升级培养出既具备专业技能又具备良好价值观的人才。

二 课程教学改革探索

(一) 设计面向智能制造产线应用的教学内容

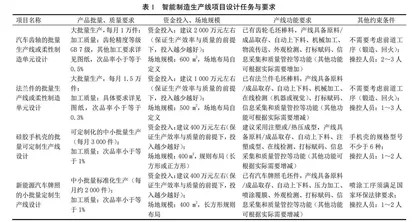

智能制造作为制造业转型升级的关键方向,对工程技术人才提出了新的要求。人力资源社会保障部联合工业和信息化部在2021年共同颁布了《人工智能工程技术人员国家职业技术技能标准》(以下简称《标准》),明确了智能制造工程技术人才的职业方向,包括智能制造系统架构构建、智能装备与产线开发、智能装备与产线应用、智能生产管控、装备与产线智能运维等五个领域。《标准》的出台,为智能制造工程专业教育提供了明确的指导和依据[9]。根据《标准》的职业要求,智能制造工程专业的学生不仅要掌握智能制造装备的基本原理、关键技术,还要学会如何将理论知识应用于实际的智能制造产线开发与应用中。为此,我们积极推广“任务驱动项目导向教学法”,在课程设计中引入面向智能制造产线应用的教学内容(表1)。课程开始时,提出四个项目式设计任务,要求学生3~5人自由组队,针对特定工业产品,在满足加工质量、经济性、场地规模和功能要求等约束条件下,设计开发智能制造生产线或柔性制造单元。随着课程的深入,学生在教师的指导下,通过查找资料、调研,完成方案论证分析、总体方案设计、关键装备选型和生产管理系统设计等环节。课程最后,学生需撰写产线设计说明书和竞标书,并通过PPT答辩、组内研讨、项目竞标和教师点评等方式,加深对智能制造产线和关键装备的理解和认识。

(二) 搭建产教融合的课程实践教学平台

实验和实践教学是增强理论知识学习效果与提升学生创新实践能力的重要环节。江苏大学充分发挥综合性大学的多学科优势、学科行业特色的产学研合作优势和长三角地区的办学区域优势,将校企产教融合、学科交叉融合作为人才培养的重点,构建了新工科新农科交汇融入、高端装备制造龙头企业融入、特色优势学科专业融入的“三融入”课程育人理念。与徐工集团、北京精雕、新松机器人和国机集团等合作企业签署战略合作协议,共建智能制造装备技术的课程体系、双师队伍和实践基地。此外,依托人工智能与智能制造现代产业学院,校企共同构建融合了人工智能、大数据、机器视觉等新一代信息技术与机器人、3D打印、高档数控机床、智能传感器和三坐标测量机等高端制造装备的智能制造中心实验室。在智能制造装备技术课程中专门开设4个课内实验,并在后续课程中开设了智能制造产线(系统)项目实践课程。通过这种“做中学”的产教融合实践教学平台,统筹兼顾课程要素和生产要素,将产业元素有机融入课程教学中。

(三) 推进建设课程思政元素案例库

课程思政教育是工程专业认证中达成培养目标的一个重要途径。江苏大学智能制造工程专业紧紧围绕立德树人中心思想,在课程思政元素选择方面设计了一条主线:“对标国外装备找差距,聚焦大国重器树信心”,这条主线贯穿于智能装备制造、控制、集成设计与实践等环节[10]。本课程的部分教学内容、思政元素和育人效果见表2。例如:在绪论课中植入专业导向、价值引领、家国情怀等意识形态,通过介绍徐工集团高端工程机械装备取得的成就,引导学生从专业视角树立起攻坚克难的决心、科技报国的信念;同时,又举例我国在数控装备领域的关键材料、核心零部件严重依赖进口的情况,表明我国在建设制造强国过程中还有很多“卡脖子”问题需要解决,从而激发学生树立制造强国、科技兴邦的家国情怀与使命感。此外,在课程结束后还会要求教师通过调查问卷的形式及时总结和分析课程思政的育人效果,根据教学反馈情况持续改进,在课程教学内容中融入新的思政元素,不断完善智能制造装备技术课程的思政育人案例库。通过这种方式,不仅提升了学生的专业知识和技能,还培养了他们的社会责任感和职业道德,为我国制造业的转型升级培养出既具备专业技能又具备良好价值观的人才。