基于高阶思维能力训练的表现性评价设计策略研究

作者: 李淼

摘要:文章以部编版高中语文教材必修下册第二单元《雷雨(节选)》为例,探讨基于高阶思维能力训练的表现性评价设计策略。通过对课本剧表演的评价设计以及在教学中的应用指导,旨在提高学生的批判性思维、创造性思维和问题解决能力。文章梳理界定了高阶思维能力的内涵,明确了其在高中语文教学中的重要性,并提出了表现性评价的设计原则和具体策略,以期为教学实践和研究提供参考。

关键词:高阶思维;表现性评价设计;课本剧表演

中图分类号:G633.3文献标识码:A文章编号:1673-8918(2025)09-0015-04

从先师孔子的“不愤不启,不悱不发”的独立思考能力的培养,到近代教育家蔡元培提倡的“自动自学自助”精神,反对注入式学习,都是对自我思考发展的要求。在近几年的课程改革中,“解决问题的能力”“核心素养”“创新思维”成为高频热词。此外,从学生心理认识发展来讲,高中生的高阶思维能力培养与测评是必要的、适时的,然而由于教师本身缺乏丰富的理论依据了解高阶思维能力,所以我国大部分地区高中教学中高阶思维能力难以被重视,更难以落实到教学实践中。对高阶思维能力的研究是一线教学的现实需要。

基于时代发展的要求和一线教学的需要,文章以课本中《雷雨(节选)》为例,讨论基于高阶思维能力训练的表现性评价设计策略,以服务于教育教学实践。

一、 高阶思维能力的内涵

近年来,关于“高阶思维能力”的研究大多基于布卢姆的教育目标分类学、弗拉维尔的认知发展理论、加涅的学习和教学理论和斯滕伯格的智力三元理论展开,目前学界尚未对“高阶思维能力”形成一个普遍共识的定义,众多研究者从多角度对其内涵进行讨论研究,主要观点总结呈现如下。

(一)基于要素和特征的讨论

1. 构成要素

江西师范大学课程与教学研究所钟志贤教授认为“高阶能力是以高阶思维为核心,解决劣构问题或复杂任务的心理特征。高阶能力的核心能力是高阶思维,主要指问题求解、决策、批判性思维和创造性思维四大能力”。即分析、创造、实践是钟教授认为高阶思维能力的主要表现,它是发生在高层次认知水平上的认知活动。此外,学者张浩认为高阶思维包括问题解决、批判性思维、创造性思维和元认知;香港数学学科《课程标准》提出问题解决能力、探究能力、推理能力、传意能力和构思能力是高阶思维能力。

2. 特征标准

雷斯尼克认为“高阶思维能力”这个概念很难被清晰地界定。无法对其进行精准的定义,认为可以从以下几个特征来辨认什么是“高阶思维能力”。“第一,它不是规则系统的,而是复杂的、不确定的和自动调节的,它经常包括对多重标准的运用,并且往往能够产生大量的解决问题的办法。第二,这个概念也被用来描述布卢姆教育分类所论述的在理解和低水平运用层次之上的认知活动”。即复杂性、不确定性、调节性及解决办法的产生是辨别“高阶思维能力”的重要特征。

艾维则指出,高阶思维能力具备三个相关标准:“对抽象的思维结构的利用”“将信息整合为一个完整的体系”“逻辑和判断的合理运用”。国内学者周超以“什么样”来进行界定高阶思维能力,他认为思维是有品质的,进而从深刻性、灵活性、独创性、批判性、敏捷性五个方面对数学学科的高阶思维能力进行了说明。香港城市大学陈浩文博士指出:高阶思维是一种跨学科、跨知识领域、能对思维予以评价的思维。根据学者们基于“特征”角度的讨论,我们可以将分析事件、评价事物、比较论证、对比发现、推断事实、辩论等活动定义为与高阶思维能力相关的活动。

(二)基于思维过程的讨论

1960年,杜威提出了思维的过程是一种事件的序列链的观点。他的观点是,思维的发生就是反思—问题生成—探究、批判—解决问题的过程。根据布卢姆目标分类学,杜威提出的思维过程,其实就是我们所讨论的高阶思维的过程。杜威认为思维并非自然而然发生的,而是由一些“疑问”“难题”“混淆”“困惑”等引发产生的,解决这些“疑问”和“难题”等的方案需要维持和引导反思性思维的整个过程,思考的结果由问题的本质决定并控制思维的整个过程。高阶思维的过程就是发现问题解决问题的过程。此外,德波诺指出,高阶思维能力是指超越简单回忆事实性知识的思维过程;贝克提出,高阶思维是指所有超越信息检索的智慧活动任务。

上海向明中学课题组在《创造教育与高级思维能力培养——创造教育的深化研究和实践报告》中明确:高级思维能力是指在信息获得、加工和监控中,思维超越了一般层次所表现出来的综合运用能力。从信息获得的角度,高阶思维能力体现为简单识记层面之上的筛选、估计、信息价值的评估等;从信息加工的角度,高阶思维能力体现为领会、理解层面之上的分析、综合等,并能够跨越知识门类限制实现广域范围的信息统合;从思维监控的角度,高阶思维能力注重更强的“元认知”能力,要求个体习惯于对整个思维过程进行高位的监控和评价。认为高阶思维能力是在信息获得处理过程中的综合运用能力,并从过程的三个具体角度对其进行了详细的明确。

(三)基于教育学视角的讨论

20世纪50年代,布卢姆提出了教育目标分类理论,将教学目标分为认知、动作技能、情感三大领域,其中,认知又分为知道、领会、应用、分析、综合和评价六类。2001年,他的学生安德森等对其教育目标分类学进行扩充修改,认知水平变为:记忆、理解、运用、分析、评价、创造。一般认为记忆、理解和运用描述了思维聚合的过程,是其回忆已有知识,解决现有问题的前提;高层次的分析、评价、创造描述了发散思维的过程,是新发现新见解产生的过程,是高阶思维能力的重要组成部分。弗拉维尔的认知发展理论首先提出了“元认知”的概念,“元认知的监测和调节”让人们对高阶思维能力的探索更进一步。同样加涅智慧技能的学习结果、斯滕伯格“七种技能”的认识角度,都让后来学者对高阶思维能力的思考有了有力抓手。

基于布卢姆教育目标分类学,鸢尾花团队从课程建构的角度将“高阶思维能力”界定为“分析、评价、创造”三个维度的认知能力。彭湃将布卢姆框架中分析、综合、评价,以及批判性思维界定为高阶思维。马扎诺在众多研究者的基础上,立足课程与教学实践,界定了对比、分类、归纳、演绎、错误分析、构建支持、分析观点、抽象、调查、问题解决、实验探究和发明13种高阶思维技能。苏珊博士从教学实践的角度,立足课堂,提出高阶思维能力需要把握迁移思维能力、批判性思维能力和问题解决能力三大重要内容。

综合所述,文章中认为高阶思维能力是在进行高阶学习中逐渐生成的分析问题、解决问题、评价结果、迁移学习的能力,具有创造性和批判性。在教学过程中,教学内容、教学方法与教学目标也应当围绕培养学生高阶思维能力而展开,以此方可实现学科育人的综合价值,达成教育教学的目标。

二、 基于高阶思维能力的表现性评价设计

表现性评价就是“在尽量合乎真实的情境中,运用准则对学生完成复杂任务的过程表现或结果做出判断”表现性评价所聚焦的是高阶能力和真实表现。

在语文综合活动中(特指“课本剧表演”)引入表现性评价,其目的有三。

第一,知识层面:通过生动有趣的综合活动评价学生对课本知识的掌握及综合运用、表现能力,帮助学生形成内在、持久的学习动力。比如,在《雷雨》一文中,教师讲授了主要人物的形象、性格特点,学生能否掌握人物特点,并通过表演来阐释自己对人物的理解。

第二,能力层面:评价学生的语言运用、团队协作以及创新能力,进而全面提高学生的综合素养。具体而言,即评价学生能否在小组任务中明确个人特长并合理分工以及学生是否具有创新精神。

第三,其他:为掌握表现性技能的学生提供自我展示的平台;为学生提供方法指导;为活动成效提供证据。

(一)评价构念

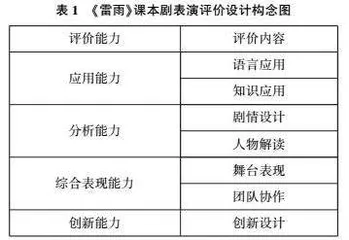

构念是指对参试对象某种能力的多维界定。在文章的表现性评价中,对学生的评价是在话剧表演的真实情境中展开,从能力和内容两个维度进行界定。其中,能力点主要聚焦布卢姆目标分类学的高阶能力,即应用、分析、综合和评价四个较为复杂的认知行为,基于《雷雨》的课本剧表演,将其融汇概括为应用能力(包括语言应用和知识应用)、分析能力(包括剧情设计与人物解读)、综合表现能力(包括舞台表现和团队协作)以及创新能力(包括在舞台道具中各种创新设计)四个平行的能力点,七类评价内容。(如表1)

需要说明的是,能力点以及具体的评价内容除了参照布卢姆的教育目标分类学的观点,还综合考量了语文学科核心素养的要求,即语言建构与运用、思维发展与提升、审美鉴赏与创造以及文化理解与传承。在评价的过程中,充分考量了学生对戏剧语言的认知和使用,在剧情设计、人物解读和创新设计等方面体现出来的思维发展,以及舞台设计、舞台表现中体现出来的学生审美。综合理论与本人戏剧教学的经验,形成了此次课本剧表演的指标体系和评定标准。

(二)评价标准

1. 指定评价标准的依据

(1)教学目标与综合活动的目标

《雷雨》这一课的教学目标中最为重要的一点就是人物形象分析,要求教师引导学生体会主要人物的形象特点,并掌握人物形象分析的方法。此外,培养学生朗读感悟、品味揣摩语言的能力也是十分重要的一项教学点。举办《雷雨》这一课本剧表演目的则在于希望学生通过这一形式可以直接展现自己对人物的理解,加深学生对课本的解读,激发学习兴趣。同时,也给具有表现性技能的学生一个展示的舞台,让学生大显身手。

基于《雷雨》的教学目标和课本剧表演的活动目标,在制订评价体系和评价标准时,会格外关注人物解读、戏剧常识、个人特色(创新)等方面。

(2)理论参考

在布卢姆教育目标分类学中,将认知目标分为知识、领会、应用、分析、综合、评价6个等级,其中应用、分析、综合和评价属于复杂的认知行为,表现性评价则突破了囿于书本知识的局限,将实际情境设置为考查背景,将学生对实际问题的解决过程作为考查对象,聚焦“应用”“综合”等高水平目标,准确把握学生在真实背景下动态获取、运用知识的过程及其对知识的理解程度。因此,在对课本剧表演进行评价时,也是从应用、分析、综合这三项高阶能力出发来进行评价的。

此外,课本剧表演是小组任务,评价的过程中要对学生合作解决问题的能力进行评价。“PISA2015合作问题解决能力矩阵”中从达成共识、采取行动以及建立并维护团队三个合作维度,探索和理解、表达和陈述、计划和执行以及监控和反思四个认知过程对合作解决问题能力进行了评价。综合其矩阵,在课本剧表演的评价过程中,也加入了对学生团队合作能力的评价。

最后,韦伯在其《怎样评价学生才有效——促进学习的多元化评价策略》中,说明了表现性评价的要求:多种形式、自我评价、同伴评价、具体的标准、自我反思和个人内心自省。基于此,课本剧表演的评价分为教师评价和学生评价,并在每一项评价指标后都给出了具体的评价标准,在学生评价的量表中添加了对同伴优点和不足之处的思考,在提出建议的同时,评价者也可以反省自身的表演。

(3)课本剧的定义及相关原则

课本剧是戏剧的一种特殊表现形式,要求学生用所学的戏剧知识来改编课文、组织表演,为语文教学服务。它的改编对象是课文,活动主体是学生,演出场所是班级或学校的场地。在课本剧教学中要注重共同合作和过程本身。而表现性评价除了聚焦高阶能力,还关注真实表现,因而在对课本剧进行表现性评价时要关注学生在真实情景中的表现,即舞台表现。

2. 评价标准的背景描述

根据编制评价标准的依据和设计指标体系的原则,拟定了相应的评价指标体系,在综合考量本班学生情况的前提下,给每一指标明确了相应的评价标准。