科学探究素养导向下高中物理问题情境创设实践探究

作者: 马春红 朱旗平

摘 要:文章从背景、情境解读出发阐述物理教学中的情境创设,从联系生活生产的应用、实践探究、引发认知冲突的“破与立”、重温物理发展史故事、构建物理虚拟故事、理想化条件和规律适用条件、应用多媒体虚拟、跨学科综合实践等多方面设计情境,辅助教学。

关键词:素养;物理;情境教学

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1673-8918(2025)10-0103-04

一、 研究缘起

学生学习的晋级其实是其思维的晋级,高中物理学科核心素养的科学探究上承科学思维,背负物理观念及科学态度与责任共同发展,是四大素养中承载力最大的素养,因此落实学生的科学探究素养尤其重要。那么,如何更有效的引导学生进行科学探究,方法有很多,其中创设一个良好的恰当的情境,模拟或重现现实生活中的物理现象,让学生身临其境地感受物理学的魅力,以更好地激发他们学习物理的兴趣和欲望,促进他们对相关概念的正确理解和应用,提升他们科学探究的欲望,提高物理学习效果,落实学科核心素养。

二、 问题情境解读

杜威(J. Dewey)的教学思想是让学生从情境中发现疑难,从疑难中提出问题,再做出解决问题的各种假设,推断哪一种假设能解决问题,再经过检验来修正假设获得结论。由此看到,真正引导学生学习的是情境和问题。

情境,实际上是由境到情,再把问题引导出。这个“境”是给学生提供认知的背景,起“点燃”作用,而这个“情”是形成感情上的共鸣,使学生产生兴趣。情境不是漂亮的外衣,重在促进学生的思维发展。有效的情境激发学生的疑惑,推动学生的学习兴趣和动机。也就是说,教学中应用的问题情境要能明确思维之源,提供认知起点,激发问题意识,促成解决问题的一般思维策略,帮助学生养成解决问题的能力。

三、 问题情境的创设和教学实践

恰当的真实的或者接近真实的问题情境往往是隐含学科的核心问题或者任务的,学生根据已有的经验或知识去尝试解决问题就是学习过程。问题情境需要教师依据课程标准要求、课本和学情将教材文字进行改编或者创设,把知识形成过程转化成问题融于情境之中,以促进学生质疑和创新,锻炼学生做事的能力。因此,教学有效性的提前之一就需要设计好引导学生科学探究的情境和问题。

(一)物理学科问题情境框架的创设

教师要以大单元学科概念的解读为核心任务设计大情境,然后分解为课时情境进行应用,在课时情境文字中融入问题链,帮助学生理解小概念。同时,每一个小概念的应用又都聚焦于核心概念的理解和应用。

(二)问题情境的创设和教学实践

1. 联系生活的问题情境设计和实践

将物理知识与实际生活相联系,让学生感受到物理在生活中的重要性。例如,加速度的概念比较抽象,学生比较难理解,特别是从速度引入加速度是难点。解决这个问题最好从实际生活场景入手,让学生视频观看综艺节目“挑战极限”中短跑世界冠军张培萌与FTG2000高级教练机赛跑,人和飞机站在同一个起跑线,张培萌的百米用时10秒,FTG2000高级教练机的速度大概是1000km/h,学生可以看到开始的时候是人跑得快,过了一会儿,看到变成飞机跑得快了,那到底谁快?如何描述这个快慢?这就是一个“描述运动快慢”的生活情境,当然这个快慢已经隐含了速度变化的快慢,为引入加速度做好铺垫,接着进入另一个有真实数据的生活情境。

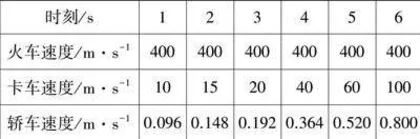

一辆火车、卡车与轿车,通过数据观察它们的运动有什么变化,激发学生思考“如何来描述他们运动快慢?”通过数据观察它们的运动有什么变化,这样有数据的问题对学生更具说服力,学生依据数据去思考就能很快理解“为什么要引入速度的概念、如何比较运动的快慢、速度变化快慢是否相同”,火车、卡车是加速的,越来越快,但是它们的快慢变化不一样,但卡车要大于火车的变化快慢,而轿车是在刹车,减速更快。

这样联系生活生产的情境设计让学生身临其境,理解相关知识也就顺理成章。

2. 基于实验的问题情境设计和实践

实验是物理教学的重要部分,有趣的实验可以激发学生的好奇心和探究欲望。例如,力本身是找不到具体器材来展示的,学生理解就会有困难,可以通过实验来引入力的分解。拿出一根钢丝,先问问学生要把一根钢丝拉断需要费多大的气力。通常情况下是很难把它拉断的。教师:“现在我用一己之力可以把它拉断。”学生表示不相信,然后教师拿出一个人字形的支架,中间有个合叶可以转动,两块L形的木块中间用钢丝连接在一起,两个学生用力也无法拉开。教师把人字支架抵在两木块之间,在支架顶端用一只手指轻轻一压,奇迹发生了,钢丝被扯断了。这个实验引起了学生的热烈讨论,纷纷想要知道原因,大家跃跃欲试。教师就可以在学生情绪高涨的情况解释知识,引导学生再探究,这样的教学效果就很好。

3. 引发认知冲突的“破与立”情境设计和实践

认知冲突是指原有的认知结构与新知识之间的对立性,一旦引发这种冲突,容易引起学生认知心理的不平衡,继而产生解决这种冲突的欲望或者是想要弄明白这到底是怎么回事?教师要设计情境引导哪怕是诱导着学生逼着自己去学习,去打破这种平衡,然后来建立新的平衡。例如,从玻尔的轨道模型到后来的电子云模型。有学生问老师为什么对这种“错误”的理论认知情境也要过一遍,直接讲“正确”的理论就好了呀。其实,体验人类对某种知识的认知过程,哪怕是错误认知,也是很有必要的,知其然方知其所以然。如在自由落体运动中,物体在重力作用下下落,有的物体落得快,有的物体落得慢,有人说是“重快轻慢”。真是这样吗?教师引导学生做实验进行观察,第一次用重的大的纸板和轻的小的纸板,让它们同时同高度下落,发现重的落得快,轻的落得慢;第二次准备两个相同的小纸板,把其中一个纸板团在一块,让它们同时同高度下落,发现它们虽然有相同的质量,但是团起来的那个纸板落得快;第三次再准备一个小的铁片和一个小的纸板,发现两个几乎一样快。第二次的同质量纸板中团起来的情况下落得快,这就打破了学生的原有认知,引发学生对“重快轻慢”的怀疑,即“物体落下的快慢到底是否取决于物体的质量”。伽利略和亚里士多德的观点是大石块落得快,比如它的速度是8m/s,小石块落得慢,它的速度是4m/s,它俩合在一块,就应该折中一下,在8m/s和4m/s之间。但反过来一想不对,因为小石块和大石块合在一块,它的质量更大了,它的速度要超过8m/s,这样就更矛盾了。这个认知冲突激发学生启动辩证思维并不断冲撞,教师此时要引导学生进行推理和验证,让学生通过实验去辨别到底是重的快还是轻的快,学生就会通过推理和实验验证得出跟质量无关。最后是跟空气有关系,这样的批判性认知过程让学生体验自由落体模型的建立,体会实验实践检验和逻辑推理的魅力。

“破与立”的过程也是物理学的发展史。根据认知理论,我们总是在不断试错中学会辩证是非对错,学会用批判性思维思考问题,学会学习和成长。例如,从“地心说一日心说一第谷的天文观测→开普勒三定律一万有引力定律”的发展故事,有人在这个“破与立”的过程中付出了生命的代价,从而促动学生感知物理发展认知规律,感受科学家的探索、发现规律的严谨、热情和毅力。

4. 跨学科的理想条件和规律适用的情境设计和实践

世界是一个联系的世界,很多时候一个问题的解决是涉及跨学科知识的综合实践应用。在探究物理规律中对物理量间的定量关系探究往往就涉及数学、技术等知识。例如,人造卫星绕地球做匀速圆周运动,其轨道半径为r,线速度为v,周期为T,要使卫星的周期变为2T,怎么办?相应的关系式是可以推导出,这里的关键是关系式中的物理量是独立量还是关联量,解决此类问题要用函数描述量的制约关系,从中锻炼学生对知识的综合应用。

让学生体验理想化和规律适用条件也是很有必要的。比如,在解决微观粒子相关问题时,为什么重力可以忽略?教师据此设计情境让学生讨论,避免学生对疑问囫囵吞枣。从重力对速度影响的角度,因△v=g△t,而微观粒子的速度一般都比较大,所以运动的时间极短,则在有限的时间内△v与v的比值接近零,所以重力加速度对速度的影响可以忽略不计。这是进行理想化处理时重力可以忽略的原因,也是相对的规律适用情况。

5. 应用智能教具等构建故事情境实践

技术发展的今天,在学科课堂上有很多可以应用的智能辅助教材、教具,可以将课本文字转化成生动形象地动态情境来向学生展示物理的发现和相关规律。例如,在讲解牛顿第一定律时,可以利用动画展示汽车急刹车时人的反应,让学生更好地理解惯性;在学习楞次定律时,可以播放一个虚拟大话西游三之孙悟空重游盘丝洞的故事。孙悟空为了提高金箍棒的战斗力,将其磁化,有一天他接到紫霞仙子的飞鸽传书,请他到盘丝洞叙旧,孙悟空欣然答应,高高兴兴地去了。到了那里他却发现进入盘丝洞非常的困难,似乎有什么神秘的力量在阻碍着他。他仔细观察了一下,发现盘丝洞壁上挂了一些巨大的金属圈,他用金箍棒试一试,也没有什么磁性,孙悟空不得其解,于是向在座的各位同学请教看看为什么它的金箍棒感受到了很大的排斥力?这样一个有趣、生动、神秘的虚构情境很好的激发学生的好奇心,不相互吸引、又没有磁性的金箍棒为什么能够产生阻力,自然而然地就引入楞次定律。接下来再模拟实践,准备一个普通塑料管,一个铜管,让一个强磁铁在圆管中下落,发现磁铁在铜管中下落得慢,对下落慢的原因进行分析,慢一定是受到了阻力。这个阻力是来自谁?是磁铁跟磁铁之间的作用,还是磁铁跟电流之间的作用,然后把这个磁铁两极反转,阻力会变大吗?种种教具应用、层层情境推进,让学生认知规律的来源和本质。这样的教学引领既符合高中课程标准的要求,也能帮助学生锻炼知识和技能的迁移应用,更好地应对高考的考查要求。

四、 问题情境教学实践的成效和反思

(一)实践成效

1. 提高学生思维,促进学生深度学习

问题情境教学通过问题链让学生对所学知识梳理、串联,形成完整的知识架构、结构体系,并在真实的解惑情境实训。这样既有帮助学生巩固所学知识,更能启发学生的高阶思维、促进深度学习。深度学习是建立在理解之上,挖掘概念本质,通过信息将新旧知识进行融合,带着批判性思维应用于问题的解决并做出决策,既促进真正理解又促进长期记忆。

2. 提升学生责任,拓宽学生最近发展

问题情境引导学生去发现生活,关注社会热点。情境可以是最新的一些科学研究、当今的热点时事及生活中的一些大众谈论的话题焦点。再根据建构主义理论,新知识的习得一定要建立在原有知识体系的基础上,设计学生可联想、可操作的问题实践,用问题的解决拓宽学生的最近发展区。

3. 鼓励学生合作,锻炼学生多元能力

有难度的问题的解决需要团队的合作,对问题进行分析,对信息进行筛选,一起思考、讨论、合作实验等。这些过程不仅能激发学生学的兴趣,调动学生的学的主动性,还能进一步促进学生之间思维碰撞,达到共同成长的效果。困难情境还能激发学生的情感和责任,深挖学生的学习潜能,多方面锻炼学生的能力。

4. 问题解决问题,落实学生核心素养

课程标准提出应在解决真实情境的实际问题中帮助学生理解学科概念、发展综合能力,从而发展学科核心素养。科学的情境能够帮助学生将碎片知识结构化,使学生学会知识迁移,提高学生独立解决问题的能力,在高中物理学课程中有着点石成金的作用。

(二)实践反思

物理试题总是将相关原理和技术设置在情境中,教师在教学中要深入挖掘最新科学研究成果、社会热点和实验探究等资源,灵活运用教材,巧妙创设问题情境,提升学生的物理学科核心素养。当然,让教师自己编制问题情境其实是很难的任务,现存的问题情境类的学习资源也很多,教师可以在现成资源中选择。选择合适的问题情境是教师目前最应该重视的,因为资源太丰富,而学生学情一直处于动态变化中,教师一定要按照自己学生的实际学情对现成资源进行适当的修改应用,开展有效的因需而教。让问题情境真正成为学习的主要载体,成为适应高考考查的有效复习资源,充分调动情境素材的价值,从不同角度出发,激发学生的求知欲,通过情境让学生深切体会学科与生活的联系,增强实践意识。

五、 结论

问题情境创设是物理教学中一种有效的教学方法,通过联系实际生活、实验实践、矛盾设立、跨学科综合和智能教具辅助等方式创设情境,更好地激发学生的物理学习欲望,也让学生更容易理解相关概念,更积极参与课堂实践活动。当然,为了让情境更具吸引性,让学生更真实地融入学习,教师可以采取的原则是能用实验的就不用视频和图片,而且尽可能地用实验或者真实的物品来进行演示,并且创设的物理学情境一定要联系学情,明确目标,突出素养导向的核心问题,用情境锻炼学生的基础实践技能、用情境推进学生的科学探究行动,真正落实学生的科学思维、物理观念和社会责任等核心素养。

参考文献:

[1]邓丽.基于大概念的高中物理单元教学设计[D].延安:延安大学,2022.

[2]黄崇友.初中物理实验探究式教学的思考[C]∥成都市陶行知研究会,成都市龙泉驿区教育科学研究院.成都市陶行知研究会第七届学术年会论文集,2023:160-167.

[3]于丽丽.2022年广东高考选择性考试生物卷情境化试题评析[J].理科考试研究,2023,30(4):61-63.

作者简介:马春红(1980~),女,汉族,浙江杭州人,杭州市萧山区第十高级中学,研究方向:高中物理教学;

朱旗平(1978~),女,汉族,浙江杭州人,杭州市萧山区第十高级中学,研究方向:生物课堂教学。