基于议题式教学的初中道德与法治教学策略研究

作者: 蔡文艺

摘 要:新课标倡导议题式教学。实施议题式教学可以转变传统教学局面,让学生积极体验多样的探究活动,并因此在不同方面获得良好发展,切实地为道德与法治教学注入“活力”。鉴于此,文章进行“议题式教学:为初中道德与法治教学注入‘活力’”研究,探索选定议题的策略、创设情境的策略、组织活动的策略、融入评价的策略,希望能在教学实践过程中实现议题式教学的价值。

关键词:初中道德与法治;议题式教学;教学策略

中图分类号:G633.2 文献标识码:A 文章编号:1673-8918(2025)10-0110-04

《义务教育道德与法治课程标准(2022年版)》(简称“新课标”)基于道德与法治课程改革现状和发展需求,为落实培养学生学科核心素养的课程目标,提出了“丰富学生实践体验,促进知行合一”的课程建议,要求教师积极探索议题式教学,引导学生参与体验,促进感悟与建构。这意味着,教师要善于实施议题式教学,为道德与法治教学注入“活力”。所谓的议题式教学是在议题的统领下,创设真实情境,组织学习互动,促使学生走进情境中,积极体验各种活动,在活动中分析、解决问题,掌握知识,发展能力,提升核心素养的教学。实施道德与法治议题式教学,除了契合新课标要求之外,还可以切实地转变传统的局面,让教师的灌输变为教师的引导、让学生的接受变为学生的探究,形成先学后教的新局面。尤其,学生会在此局面下发挥主观能动性,运用恰当的方式、方法分析问题、解决问题,轻松而深刻地建构良好的理论认知,形成正确的情感、态度、价值观,提升学科核心素养发展水平。在获得如此发展的情况下,他们会增强道德与法治学习兴趣,主动地学习道德与法治,由此推动道德与法治教学有效发展。那么,教师要如何实施初中道德与法治议题式教学呢?

一、 议题式教学概念与应用价值

议题式教学是一种以学生活动为中心、教师引导进行话题讨论的教学方式,通过情景创设、方法指引、策略探究等方式,推动学生利用所学知识内容解决综合实践性问题,巩固积累的同时,强调知识内容的灵活应用与多变分析。这一教学法较为强调师生之间、学生之间的互动沟通,着重培育学生政治认同、科学精神、法治意识与公共参与等学科素养。

议题式教学利用自身的特性,为学生带来了独特的成长应用价值。首先,议题的真实性能够推动学生在综合实践背景下进行独立思考,巩固基础知识的同时,也提升学生综合应用能力,并且能够在实践背景下树立正确的政治观念,接受政治认同教育。其次,议题的互动性也能够在学生与师生的交流沟通之中,打开学生的思路与课程视野;融入更多创新观点,并于交流互动之中拓宽思路,构建整体化思维。与此同时,议题式教学还能够不断强调学生与课堂中的主体地位,并且彰显道德与法治学科的特性。

二、 课堂中的尚存问题

在新时代教育背景下,伴随课程的改革与优化,初中道德与法治课程也在不断创新发展之中。但着眼于当前的课程标准优化导向,对应实践课堂,仍存在一些问题。首先,课程内容之间缺乏链接。学生看似掌握了每个单元、每个节点的知识内容,但无法进行知识体系的构架与综合应用。当学生面对综合性问题时,学生很难灵活使用所学知识内容进行对应与解决。其次,当前的课程内容脱离生活。许多课程设计中所谓的“生活背景”仅仅与生活相关,直奔课程内容,并没有真正应用生活中的实践案例,缺少真实生活逻辑,使得学生对学科的理解产生偏差,并且也无法感知学科的真实应用价值。与此同时,当前学生的学习过程也缺乏科学的梳理与总结,使得学生很难掌握道德与法治课程的学习规律,进而形成自学能力。如学生日常的课程活动,仅仅跟随教师的安排,按部就班,从来没有思考过知识内容之间的逻辑关系,难以吃透教材与课程内容,递进发展。最后,课程的评价环节较为局限,往往停留于分数表面。并没有以学生的实践能力作为教学核心目标,较为片面的评价了学生的学习过程与收获,使得学生对自我的认知也局限化,难以确立以实践生活为目标的学习成长核心目的;同时也无法综合性成长并针对性获得成长建议,造成学生的成长发展受限。

三、 初中道德与法治议题式教学策略

(一)聚焦理论逻辑,设置结构化议题

议题式教学将议题作为课程组织线索,所以设置结构化的议题是实施议题式教学的前提。一般情况下,教师要将统编版《道德与法治》教材的理论逻辑作为设置结构化议题的起点,分解学科知识,提取出核心观念,并结合新课标中的课程目标凝练中心议题;接着,以学生的生活经历为着眼点,结合中心议题分解出子议题。这样设置出的子议题关系密切,形成合力,共同指向中心议题,形成一个具有实践性的结构化议题,夯实议题式教学基础。

以《憧憬美好集体》为例,这是统编版《道德与法治》七年级下册第三单元“在集体中成长”第八课“美好集体有我在”中的第一课时内容,由“共同的愿景”和“良好的氛围”这两目构成,利用学生在日常集体生活中的经验积累,引导他们憧憬美好的集体生活的新样态,总结美好的集体生活的特征,意识到共同愿景在建设美好集体中起着重要作用,由此形成建设美好集体的动机,掌握建设美好集体氛围和目标的具体做法。由此可确定出本节课的核心观念:共建集体需要共同的愿景。新课标中的“学段目标”要求学生正确认识自己,进行自我反思,不断完善自我,保持乐观的态度,学会合作,树立团队意识。落实此目标有利于学生参与建设美好的集体生活,学生在参与建设美好集体生活的过程中,可以在此方面获得进一步的发展。所以,可以将中心议题设定为:如何建设美好的集体生活。

接着,需要设定子议题。大部分初中生在体验集体生活的过程中参与了班规制订活动,主动地遵守班规来行事;能主动地与特殊学生相处;可以主动地参与一些集体活动。但是,他们没有在实践过程中真正地形成正确的思想意识,做出了一些错误的行为,影响了美好集体的建设。还有小部分学生逃避体验集体活动,甚至故意做出扰乱班级正常发展的事情。针对此情况,教师可以结合中心议题,将子议题设定为:如何制订班规、遵守班规,如何正确对待班级中的特殊学生,如何调动学生参与班级活动的积极性,让学生在体验活动的过程中迁移已有认知,解决各种问题,并因此逐步地建构良好认知,掌握建设美好集体的切实可行的做法。

(二)凸显生活逻辑,创设主题式情境

结构化议题源于生活逻辑,归于生活逻辑,简言之,现实生活是议题式教学的“沃土”,议题式教学重在帮助学生解释生活、体验生活。所以,道德与法治议题式教学必须凸显出生活逻辑。要想做到这一点,教师需要在教学实践过程中研读教学内容,发现其与学生生活的关联,走进学生生活中,从中挖掘出相关的生活资源,运用恰当方式进行展示,由此创设出真实的主题式情境,夯实理论逻辑与生活逻辑相统一的基础,尤其激发学生的探究兴趣,驱动学生迁移已有认知进行探究。

以《诚实守信》为例,大部分学生在体验生活的过程中通过亲身体验、亲眼看见、上网冲浪等方式了解了一些与诚实守信有关的真实案例,譬如“博主打假鬼秤”“胖东来补偿买擀面皮顾客近900万元”等,感受当今社会发展状况,体会诚实守信的重要性。在这样的生活认知的助力下,他们可以在教师的引导下积极地探究“诚信有何义”“诚信有何价”“诚信应何行”,由此由浅入深、由碎片到整体地掌握诚于心信于行的具体做法。基于此,教师可以在议题式课堂教学之初,直接在电子白板上播放自制的微视频,将学生熟悉的这些真实案例展现在他们的眼前,促使他们走进真实情境中,并思考“如何做到诚于心信于行”这一问题,推动他们走进课堂中。之后,教师可以依据“诚信有何义”“诚信有何价”“诚信应何行”这三个子议题,继续创设真实情境,真正地让学生迁移已有认知地分析问题、解决问题,建构良好的认知,同时丰富生活经验,主动地从道德与法治课堂上走进现实生活中,实现从生活中来、到生活中去,做到知行意行相统一。

(三)立足认知逻辑,组织系列化活动

议题式教学本身具有活动性,结构化的议题、主题式的情境呼唤系列化的活动。学生会在体验系列化活动的过程中发挥主观能动性,灵活地迁移应用已有认知去分析问题、解决问题,逐步地建构较为系统的认知,实现道德与法治教材中的理论观点与自己的生活经验有机结合,切实地提高认知水平。要想做到这一点,教师需要以所设定的议题、创设的情境为基础,结合具体的教学内容,同时立足学生的认知逻辑,精心组织系列化活动。

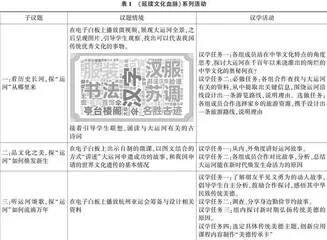

以《延续文化血脉》为例,在围绕“一条大运河,何以承载半部华夏史”这一中心议题创设“走进大运河”这一真实情境后,教师可以立足本节课的三个子议题和具体的教学内容,以大运河为基础,继续创设情境,并提出系列具有探究性的任务,创设出系列活动,如表1所示。

一:看历史长河,探“运河”从哪里来在电子白板上播放微视频,展现大运河全景,之后呈现图片,引导学生观察、找出可以代表我国传统优秀文化的事物。接着引导学生联想、诵读与大运河有关的古诗词议学任务一:各组成员站在中华文化特点的角度思考、探讨大运河在千百年以来浇灌出的绚烂的中华文化的奥秘何在?议学任务二:必做任务:各组合作查找与大运河有关的资料,从中提取出关键信息,围绕运河沿线设计出一条游览路线,说明理由。选做任务:各组成员合作选择家乡的旅游资源,携手设计出一条旅游路线,说明理由

二:品文化之美,探“运河”如何焕发新生在电子白板上出示自制的微课,以图文结合的方式“讲述”大运河申遗成功的故事,和我国申请的世界文化遗传的基本情况议学任务一:从内、外角度讲好运河故事。议学任务二:各组成员合作对比故事,分析、总结大运河能在新时代焕发生命活力的原因

三:听运河颂歌,探“运河”如何流淌万年在电子白板上播放杭州亚运会筹备与设计相关资料议学任务一:了解胡友平见义勇为的动人故事,倡导学生自主分析,鼓励合作探讨,感悟其中华民族传统美德。议学任务二:调查、分享身边勤俭节约故事。议学任务三:组内探讨新时期弘扬传统美德的原因。议学任务四:选定具体传统美德主题,创新应用课程内容制作“美德传承卡”

这些活动与每一子议题息息相关,具有趣味性、探究性,很容易点燃学生的体验兴趣。尤其,学生在体验每项活动的过程中会发挥主观能动性,运用恰当的方式搜集信息、分析信息,建构独特的认知,并主动地与小组成员交流,碰撞出思维火花,继而进行集体探讨,了解“如何认识中华文化”“中国特色社会主义文化的内涵”“中华文化的重要性”“坚定文化自信的原因”“如何坚定文化自信”“中华传统美德的产生与内涵”“弘扬中华传统美德的原因”“青少年弘扬中华传统美德的做法”,由此掌握本节课的所有知识点,同时建立文化自信,为积极地体验现实生活奠定坚实的基础。

(四)把握实践逻辑,融入过程性评价

系列活动的实践过程正是学生体验、探究的过程。学生会在此过程中踊跃地展现自我。教师可以把握时机地发挥教学评价作用,了解他们的活动体验情况,发现他们存在的问题,有针对性地进行指导,促进他们走进活动深处,并因此在理论认知、探究能力、问题解决能力、道德观念、文化自信等方面获得良好发展,实现议题式教学的实践价值,提高道德与法治课堂教学效果。所以,教师要牢牢地把握实践逻辑,相机融入过程性评价,实现以评促教、以评促学。

以《延续文化血脉》为例,在学生完成议题一下的议学任务二时,教师可以巡视课堂,尽可能地了解各组的具体表现,发现其存在的问题,耐心地进行指导。例如,在发现一个小组围绕运河沿线设计出的路线仅涉及中华民族优秀传统文化时,教师可以相机引导他们思考“大运河沿线有哪些革命文化资源?社会主义先进文化资源?”这个问题虽然简单,但具有导向性,可以让该小组成员将注意力集中在大运河沿线的中华优秀传统文化资源、革命文化资源、中国特色社会主义先进文化资源上,由此利用教材、网络等搜集相关信息,进一步地开拓文化视野,丰富文化储备。在此基础上,他们会主动地改进本组的设计方案。

再如,在议题一下的所有议学活动结束后,教师可以引导学生站在整体角度进行学习反思,思索、整理学到的知识点、建立的感悟等。这样,一些学生可以发现自己存在的学习问题,主动地向教师或小组成员请教,及时地解决学习问题,进一步地完善已有认知。他们还可以因此增强学习反思意识,便于在后续的学习过程中主动地进行学习反思,不断地查漏补缺,逐步地提高学习水平。

设置议题——创设情境——组织活动——融入评价是初中道德与法治议题式教学的必由之路。通过运用恰当的策略走好这条道路,可以将传统的教师灌输、学生接受的教学局面转变为教师引导、学生探究这一局面。尤其,学生会在探究过程中发挥主观能动性,自主地分析问题、解决问题,由此建构良好的理论认知,同时锻炼多样能力,发展道德与法治核心素养,切实地提高道德与法治学习效果。所以,教师要善于实施道德与法治议题式教学。在教学实践过程中,教师除了可以运用文章提到的教学策略,还可以在迁移已有经验的同时,探索出其他的策略,并灵活地进行运用,推动议题式教学有效发展,促进道德与法治教学提质增效。

参考文献:

[1]赵卫萍.浅析如何借助初中道德与法治议题式教学培养学生的政治认同[J].名师在线,2024(29):55-57.

[2]梁晓莉.探究新课标核心素养导向下初中道德与法治学科议题式教学[J].考试周刊,2024(14):155-158.

[3]陆诚.巧用议题式教学,建构高效初中道德与法治课堂[J].教育界,2023(23):131-133.

[4]李慧.在初中道德与法治课中运用议题式教学的价值及实践策略[J].教育界,2022(28):86-88.

[5]朱季平.初中道德与法治议题式教学的课堂有效合作路径探索——以新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》背景下的初中生法治教育为例[J].求知导刊,2022(8):65-67.

作者简介:蔡文艺(1984~),男,汉族,福建晋江人,晋江市紫华中学,研究方向:初中道德与法治。