稀见的岭南碑刻

作者: 张程南海神庙

位于珠江入海口的广州黄埔区庙头村的南海神庙,始建于隋朝开皇年间,供奉南海神祝融,是历代朝廷祭海的场所。千年以来,神庙枕着南海的涛声,见证了海上丝绸之路的开辟,目送一艘艘商船满载财富、扬起风帆,驶向海天一线的远方。

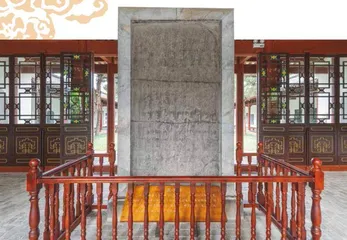

南海神庙里的珍贵碑刻

南海神庙内保存了不少珍贵碑刻,素有“南方碑林”之称。其中,唐代大文豪韩愈所书《南海神广利王庙碑》,书写于元和十五年(820年),记述了岭南节度使孔戣扩大庙宇、祭祀南海神,畅通经贸的事迹。

庙碑的作者韩愈,被贬谪到广东为官两次。像韩愈这般被贬谪的士大夫的到来,在岭南发展史上书写了耀眼的华章,推动了岭南跨越式发展。

韩愈两度任职岭南州县。贞元十九年(803年),韩愈被贬为阳山县令,是阳山第一位有正史可考的县令。韩愈治阳一年两个月,推广农耕、兴办教育。元和十四年(819年),年逾五十的韩愈被贬为潮州刺史。在潮州,韩愈除了关心农桑、兴学育才外,还消除鳄害、赎放奴婢,“赢得江山都姓韩”。韩愈离任后,潮州的山水皆以韩姓冠名,韩山耸立、韩江长流,昌黎遗风常存粤东大地。

与韩愈同时代的文豪柳宗元于元和十年(815年)外贬柳州刺史。四年后,柳宗元逝世于柳州刺史任上,享年47岁。柳宗元在柳州短短四年,柳州的发展骤然提速。他的种种惠政福泽后世,就连花草树木都受惠其中。明人张翀在《柳河东传》中说:“泉石草木,经其品提,皆为人所称慕,想其风流。”柳州官民也将柳宗元抬升为神灵,于长庆二年(822年)在罗池边上建立了“罗池庙”,奉柳宗元为“罗池神”,四时香火不断。时至今日,柳州人依旧自豪地称柳宗元为“老市长”。罗池庙中有韩愈亲书的《柳州罗池庙碑》,原迹毁于唐末五代乱世之中,后由北宋文豪苏轼重新手书《罗池庙碑》后面的《迎享送神诗》,重立碑于罗池庙,被称为《荔子碑》或《罗池庙迎享送神诗碑》。该碑记录了柳宗元的柳州岁月,又融合韩愈的文章、苏东坡的书法于一体,堪称“三绝碑”。

在不短的被贬谪到岭南的官员名单中,还有柳宗元的挚友刘禹锡。刘禹锡任连州(今广东连州)刺史期间,大力发展农耕、重文兴教。贞观二十年,王义方贬官吉安(今海南昌江)县丞,开海南学校教育的先河;中唐宰相韦执谊贬为崖州(今海南海口东南)司马,尽管从云端贬到了地底,他在任期间依然兴修水利,恩泽一方;几十年后,名相李德裕贬任崖州司户参军,在崖州任职不到一年,最终郁郁而终,依然奖掖孤寒。此外,还有胡铨、寇准、苏轼、黄庭坚……岭南山河有幸,虽然被当作贬官场所,幸运的是迎来了一批士林典范。他们无疑接力引领岭南地区后来居上。

香港地区的古老碑刻

1955年,人们在香港新界西贡区清水湾半岛南部的大庙湾地堂咀附近发现了一块摩崖石刻——大庙湾刻石。大庙湾刻石刻于南宋咸淳十年(1274年),记录了来自河南汴梁(开封)的盐官严益彰来到南北佛堂(即东龙洲和大庙湾)游览的事迹,将位于香港的古老盐场呈现在了后人眼前。香港海滨多潮墩草荡,容易滋生咸卤,产盐条件便利。这块刻石证明,至少到了宋代,这里就不再是蛮烟瘴雨的化外之地。

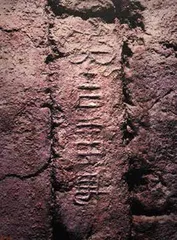

香港还有汉朝遗迹,比如李郑屋汉墓。该墓发现于1955年 ,从古墓结构、出土器物以及墓砖铭文等方面,考古学家推断古墓为东汉时期(公元25—220年)所建。墓砖铭文“大吉番禺”,印证了香港在汉代是属番禺县管治。汉墓在广东省有不少的发现,但李郑屋汉墓则是香港迄今唯一一座东汉砖室墓。有观点认为李郑屋汉墓是当地盐官的墓冢。

可以确定的是,从汉朝到两宋,香港地区最大岛屿、扼守珠江口东南的大奚山(大屿山)一直设有盐场。后因走私猖獗,大屿山成为海盐走私中心,朝廷发兵剿匪。香港地区的盐场转移到陆地的官富场。南宋官富场的范围大概在今佛堂洲以北环九龙湾与将军澳湾的海滨,当时这一带都是产盐区。官富场衙署设置在后来九龙城寨西北五六里地,但真正对官富盐场进行管理的机构却在北佛堂。官富盐场带动了香港地区取得长足发展。大庙湾刻石提到了福州、泉州等地商人,表明当时的香港不仅有食盐,还会聚着其他商品,俨然是珠三角的一大商贸据点。

“不准勒索运载外商货物的西瓜扁船告示”碑

大庙湾南北佛堂供奉的是掌管海上航运的女神——妈祖。其中,北佛堂是香港地区最早的天后庙,也是最负盛名的天后庙,数百年来香火旺盛。在航海技术落后的古代,出海讨生活的人们迫切需要神灵的安慰,妈祖应运而生。疍民(生活在船上的古老族群,广泛分布于东南沿海地区,以岭南地区为主)以船为家,每条船上也供奉妈祖神像。

李郑屋汉墓

广东的疍户又聚居在潮汕地区和珠江三角洲一带。疍户在古代一直受到歧视,不许登陆居住、没有官府户籍、不能科举应试,被视为“贱民”。疍民能群聚珠江三角洲,是因为当地舟楫往来、商贸繁盛,能够为游离于正常社会之外的庞大人群提供生活空间。

大庙湾刻石

清朝严格限制中外贸易,但广州一直是合法的外贸港口,尤其是在乾隆二十二年(1757年)之后“一口通商”,中外贸易只能在广州港进行。江南的丝绸、景德镇的瓷器、武夷山的茶叶,乃至塞外的牛马,为广州蓬勃的贸易需求所吸引,源源不断地越过南岭,汇聚到广州。珠江口的舟楫运来西洋、东南亚的商品和南美洲的白银,再运走中国特产。远涉重洋的商船都是吃水很深的大帆船,内河水浅载不动它们,只能停在黄埔港,要依靠一种叫“西瓜船”的接驳小船,将货物和商人运送上岸。疍户们就瞅准了这桩买卖。地方官吏差役对疍户强行搜船,敲诈勒索、巧取豪夺。

佛堂门天后古庙

道光十七年(1837年),广东南海县(今广州)疍户陈贵德、郭亚松等十人向两广总督衙门呈递讼状,控诉遭到普遍性的敲诈勒索、刁难迫害。两广总督邓廷桢批示严禁敲诈勒索疍户,维护航运正常。广东布政使和按察使司出面,将疍户的诉状、审理的经过、官府的申禁都勒石竖碑。这些“安民告示”碑制作了多份,分别树立在番禺县黄埔等处,晓谕地方官员。

十三行

贪泉碑

这块“不准勒索运载外商货物的西瓜扁船告示”碑,碑身为花岗岩石,高1.3米,宽0.63米,厚0.2米。碑文繁体阴刻楷书。分二十四行,每行四十七字,共九百零四字。原在广州市海珠区石基村黄埔古港酱园码头,现移到黄埔军校旧址孙中山故居前。 (责编:马南迪)