贸易保护主义到底在保护什么?

作者: 江睿杰

美国总统特朗普自上任以来3个月内的种种举措大多被视为出于“贸易保护主义”,这个词在当前语境中似乎自带某种过时、反动的气息。然而如果我们拉长时间线,从整个近代贸易发展的角度来看,就会发现“二战”之后才逐步发展壮大的全球性自由贸易只是一段美妙的例外,“贸易保护”似乎才是全球贸易的常态。那么,为什么在20世纪的后半叶会形成一个由美国主导的全球自由贸易体系?美国从中得到了什么、失去了什么?如今它又为什么要亲手破坏自己建立的秩序?

为什么大国们都曾拥抱贸易保护主义?

“贸易保护主义”这个词如今往往和“产业保护”联系在一起,比如为了保护本国弱小的相关产业对某些特定商品加征特别关税。但实际上,贸易保护主义的作用要宽泛得多,影响也深远得多,以至于从欧洲到中国,从中世纪晚期到“二战”之前,绝大多数主要经济体都曾坚定地秉持贸易保护主义。

在欧洲历史上,这种政策的原始版本被称为“重商主义”,在16到18世纪非常盛行,从某些角度看其实际影响一直延续到20世纪。这种观念认为一个国家必须大力推动货物出口,并用高关税限制商品进口,从而取得贸易顺差,也就是当时作为货币的各类贵金属。中国唐宋以来时不时会出台禁令严控贵金属出海,背后同样是对贸易顺差的看 重。

抛开重商主义者对财政安全、国家实力等方面的明面上的论述,他们支持贸易保护另有原因。宏观经济学的奠基人凯恩斯认为,和拥有强大金融工具的现代国家不同,前现代国家的货币体系以贵金属为本位,这就使得国家要想吸引投资、拉动就业,进而带动经济持续发展,唯一长久可靠的办法只能是提高贵金属收入,也就是增加贸易顺 差。

简而言之,贸易保护真正保护的不是特定产业,也不是顺差本身,而是在保障对一个国家经济的持续投资。

这个逻辑在各国经济结构类似的农业时代大体行得通,但在工业革命开始之后就面临重大挑战。由于工业品的大批量生产和出售能够为工业国家带来大笔额外的贸易收入,继续征收高关税会带来经济上的负面效果:巨量的贵金属涌入会抬高国内的物价、降低国内生产的商品在国际上的竞争力;同时,由于国内货币供应充足,利率往往较低,国内的金融资本会倾向外流到其他利率较高的地区去放贷,反而减少了对国内经济的投资。

在工业革命的发祥地英国,人们很快感知到这一点。现代经济学之父亚当·斯密在1776年出版的《国富论》中便已强调了自由贸易的种种好处。之后过了70年,经历了拿破仑战争的纷扰和国内经济的转型,英国终于在1846年率先废除了象征贸易保护主义的《谷物法》,并在随后逐步把关税普遍降到接近零的水平。

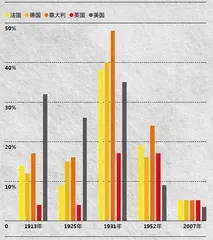

和英国形成鲜明对比的是,其他主要工业国在接下来的一个世纪内仍坚持高关税的贸易保护主义政策,只不过程度时有变化。法国在拿破仑三世当政时期曾短暂地尝试过自由贸易,但是在1870年普法战争中失败后便重新回归贸易保护。美国则曾在1890年和1930年两次采取大规模的保护主义政策,提升关税税率。

这一时期,各主要工业国已经陆续建立了较为完善的现代银行体系,国家开始拥有主权信用货币这种区别于贵金属货币的全新投融资形式,这一时期贸易保护主义在经济领域已不再是唯一促进国内投资的办法,反而经由报纸、广播等日渐发达的大众传媒,成为国家内部各方政治势力时常角力的话题。

高关税会导致国内物价提升,显然不利于消费者,但它同时降低了进口商品的价格竞争力、有利于国内的生产商,因而随着普通消费者争取到日益增加的政治权益,是否提高关税从一个关乎国家整体就业和投资的宏观话题逐渐变成了一个不同利益群体分蛋糕的操作性问题。由于生产商通常拥有更多的社会资源,整体政策常常也更倾向于保护他们的利益,因而维持较高的关税仍是当时各国的常态。在“二战”爆发之前,各国的关税都比世界贸易组织(WTO)建立后形成的自由贸易秩序下的关税高得 多。

全球性自由贸易到底是怎么达成的?

从19世纪中期开始的10 0年,全球真正持续不间断地实践自由贸易的大国只有英国一个。但是“二战”之后,情况发生了根本性的变化,原本坚持保护主义的其他大国纷纷加入自由贸易体系,并最终形成了如今拥有166个成员国、成员国经济总量占全球98%的WTO。

世界贸易格局的这种前所未有的转型并不是自然演化出来的,而是部分战胜国试图重塑战后世界秩序的产物。

W T O 的前身“ 关贸总协定”(GATT)在1948年生效的时候,只有23个成员国,由“二战”的战胜国美国牵头,英、法参与,其他较大的发达工业国都不在其中。当时“冷战”的大幕刚刚拉开,美国迫切需要团结盟友,而当时盟友最需要的是从战后的废墟中快速振作,重建自身经济。作为经济实力最强的国家,美国从1947年起用4年时间向欧洲提供了总计130亿美元(按现在价格折算约合1860亿美元)的贷款,并向欧洲出口大量制成品。在这种情况下,欧洲各国降低关税既利于美国出口,也便于美国的欧洲盟友更高效地使用贷款,因而成为双方共同中意的选择。

战败的德国、意大利和日本在政局各自稳定下来后也在1950年代加入GATT,成为这一秩序的一员。但是随着战后重建完成,各方继续赞成自由贸易的动机已经悄然变化。

德国(指联邦德国,即俗称的“西德”)在1951年10月成为GATT成员国之前,在4月和法国、意大利等五国共同成立了欧洲煤钢共同体,也就是如今欧盟的雏形。所谓“煤钢共同体”就是在煤和钢这两个关键战略资源领域实现共同体内部各国之间的自由贸易。但这不是单纯的自由贸易,而是带有更深的战略考虑。鉴于历史上法、德之间多次大战带来的灾难,法国试图通过让德国在这个共同体中与自己平起平坐,一起分享利益,从而在体制上确保欧洲和平的长期持续。

因此,对于以法、德为代表的西欧国家来说,在“自由贸易”这面大旗下,其实包含了两项不同的内容:欧洲内部的零关税自由贸易,以及基于GATT和WTO的对全球其他地区的较低关税的自由贸易—前者的优先级明显优于后者。随着欧盟不断扩容,欧洲内部的自由贸易日益发展深化,但欧盟与其他主要工业国的贸易争端却仍时有发生。

这种“用经济发展换和平”的做法,实际上是战胜国默许战败国发展优势工业,从而换取战败国和平、正向地融入世界新秩序。除了德国,日本走的也是这条路。但是随着这些国家的工业能力逐步壮大,它们在国际贸易中也变得越来越重要,美国战后曾长期保持的贸易顺差便难以为继。这种此消彼长使得美元对其他货币以及黄金的固定汇率制无法维系,最终迫使美国政府在1971年宣布美元币价和黄金脱钩,美元大幅贬 值。

但1970年代的两次石油危机推高了物价,抵消了美元贬值带来的对美国出口的利好。从1980年代开始,美国彻底从顺差国变成了逆差国,而且逆差持续扩大,即使通过《广场协定》强力推动美元贬值以拉动出口,也没有大的起色。不过随着1990年代初苏联解体,美国成为唯一的超级大国,美元作为结算货币的应用场景从原有的西方阵营扩大到全球,这进一步提高了美元的地位。此后,美国改变贸易逆差的思路也从货币政策转向制定新的全球贸易秩序。

在美国的主导下,1995年WTO成立。和之前的GATT相比,WTO的一大改变是把自由贸易的范围从货物扩展到服务,从而为美国发达的服务业出口提供更广阔的市场。考虑到即使加上服务业,美国的国际贸易仍存在赤字,其他发达国家和美国做生意仍旧有利可图,它们之间关于自由贸易的共识遂得以在新框架下继续维持。

大抵同时,全球自由贸易的最后一块重要版图—中国—也开始显露轮廓。

站在美国的角度,让中国加入W TO,等于是凭空获得一个14 亿人的市场。而对中国来说,凭借低廉的生产成本(2001年时中国城镇居民的人均可支配收入折算成美元仅相当于美国的4%)可以吸引海量的全球投资,不仅能快速成为世界工厂,还能带动国家经济升级起飞。“中国制造”凭借远比发达国家低廉的成本以及基准线以上的质量很快在欧美市场站稳脚跟,平价的中国商品也在无形中提高了发达国家消费者的购买力,这两方面合力加固了如今自由贸易秩序的基础。

很明显,从GATT到WTO,自由贸易始终都是在美国的首肯和推动之下,其他各方基于各自利益诉求所达成的共识。对于中国和欧洲来说,目前这个共识仍在,但美国内部近年来却出现了越来越强的不同声音。

美国现在为什么想“退群”?

1980年代,美国开始了“去工业化”。知识密集型产业的占比逐渐增高,而劳动密集型产业要么向知识密集型转型,要么逐步被边缘化。在这个大趋势下,制造业增加值在GDP中的占比从1980年的20.5%降低到目前的不足10%。整个过程中美国消费者获得了更有竞争力的外国商品,美国本土的制造业厂商的收入却开始下降,它们不得不把许多工作外包到成本更低的第三世界国家,随之而来的则是普通工人的收入下降甚至失业。

按照通行的经济学理论,尽管自由贸易总是有赢家与输家,只要把赢家的收益扣掉输家的损失加总计算,就会发现加总之后的结果仍比抬高关税要更有利。只要从赢家的收益中拿出一部分补贴给输家,对于整个社会来说就是所有人都得益的大圆满结局。

但是社会运作不是简单的算术题,这个理论假设至少面临两个重要挑战。首先是赢家为什么要补贴输家?站在美国社会长期盛行的社会达尔文主义的立场,优胜劣汰,对输家抱以同情是没有必要的,这显然不会导向共赢。另一方面,由于人在心理上对于损失的厌恶要超过对同等金额收益的喜悦,即使赢家从自己的收入中拿出输家所输掉的那部分补贴给对方,双方的感知也是不平衡的,赢家会觉得给多了,输家则会觉得拿少了。

这种经济利益和生活感受上的失衡,经过40年的发酵,终于成为特朗普在2016年和2024年两次当选美国总统的重要推动力。

承载着失意者的不满,试图改变现有经济秩序,这在美国历史上并不新鲜,但本次特朗普试图破坏现有秩序的程度之烈、影响范围之广,远超以往。在“二战”之前美国也多次加征关税,但那都是在贸易保护主义大背景下,在原本就不低的关税基础上,通过国会谋求共识,然后经过一整套立法程序再往上加。而这次的关税战,不仅试图彻底重塑“二战”以后美国主导建立的整个世界秩序,而且整个关税策略未经过国会,而是由总统所代表的行政权力单方面制定和执行。

由此可见,和历史上的关税战相比,本次“贸易保护主义”的背后,不仅承载美国内部对现行经济秩序的质疑,同时也增加了一个新维度,那就是对美国自身政治秩序的质疑。目前还很难判断这种双重质疑最后会发展到什么程度,但可以明确的一点是,如果政治和经济秩序都被推倒重来,对市场造成的冲击将是任何单一维度政策调整都无法比拟的。

在美国历史上,上一次类似的尝试出现在1860年代。当时的总统林肯试图在国内各州之间实现经济上的全面自由贸易,同时完成政治上的黑人解放。于是,内战爆发了。