行走云贵川,近代之前的变革

作者:邢海洋 那是从成都去往都江堰的城际轻轨上,车厢很安静,只有奔赴青城山的一群旅行者,一身盛装要去打卡的样子。而我,要去流淌着碧绿透彻河水的锦江源头看一看。突然之间,时间如同凝固了一般,有了置身童话世界的感觉,车窗外的房舍都是独立的,一栋一间的,不像大城市里高低错落、交叠密集。白墙青瓦的房舍立于田野之中,树林环绕,笔直的杉木、松木成排成列,竹林丛丛团簇着密不透风。房前屋后除了偶有田地,更多的是苗木,那些观赏用的树木被剪成蘑菇头,绿茸茸地在大地上静立着。河渠则和道路相伴,笔直地伸展。火车飞驰,河床里淌着绿莹莹的透亮的河水。河流、道路和田中的树木把大地画成一个个格子。偶尔经过一所学校,孩子们在操场上跳操走队,你听不到车窗外的声音,可画面是那样饱满——远处是黛色的大山,近处是诗意的田园,大城市周边的商业楼宇和游乐场隔一会儿就冒出来一片,然后是田野和行道树的矩阵,那美妙的韵律不断地重复着,仿佛永远不会有休止符一般。

那是从成都去往都江堰的城际轻轨上,车厢很安静,只有奔赴青城山的一群旅行者,一身盛装要去打卡的样子。而我,要去流淌着碧绿透彻河水的锦江源头看一看。突然之间,时间如同凝固了一般,有了置身童话世界的感觉,车窗外的房舍都是独立的,一栋一间的,不像大城市里高低错落、交叠密集。白墙青瓦的房舍立于田野之中,树林环绕,笔直的杉木、松木成排成列,竹林丛丛团簇着密不透风。房前屋后除了偶有田地,更多的是苗木,那些观赏用的树木被剪成蘑菇头,绿茸茸地在大地上静立着。河渠则和道路相伴,笔直地伸展。火车飞驰,河床里淌着绿莹莹的透亮的河水。河流、道路和田中的树木把大地画成一个个格子。偶尔经过一所学校,孩子们在操场上跳操走队,你听不到车窗外的声音,可画面是那样饱满——远处是黛色的大山,近处是诗意的田园,大城市周边的商业楼宇和游乐场隔一会儿就冒出来一片,然后是田野和行道树的矩阵,那美妙的韵律不断地重复着,仿佛永远不会有休止符一般。也只有我们人类,才能把世界改造得如此美妙吧,我想。

深入历史,当大部分时间都如这锦江河水静静流淌,你会发现也存在着不那么平凡的戏剧时刻,今日的世界无疑就是巨变时期。成都平原,这片大西南最大面积的平地吸引着西北、西南的人民入住生活,成都的建成区规模正在急速扩张,环绕城市的道路已经扩展到了七环路,中心城区建成区面积已经扩展到上千平方公里。而改革开放之初,成都的建成区还只有40平方公里。

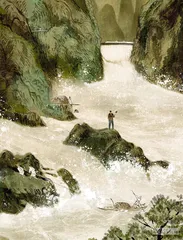

在大西南的深处,山脉连绵雪山屹立,更是另一番情景——就在这最近的几十年时间里,那些南北走向的山脉一个个被炸药、电钻和盾构机打穿,一条条隧道、桥梁缩短了山脉之间的距离,曾经的“望山跑死马”变为“所见即所得”的通途。云贵高原上的贵州省,于是有了世界桥梁博物馆的美誉,喀斯特高原上2万余座桥梁横卧纵连,桥梁类型之丰富、技术之复杂、建设之艰难,找遍全球都难见可与之匹敌者。一旦你在上面走一走,就会屏住呼吸。更不用说建设者在万山丛中披荆斩棘,搭建“天桥”时的情景,围观者都会魂飞天外。

而云南,处于中国与东南亚大通道的枢纽地带,横断山脉南北走向的山体肌理给铁路、公路的修建提供了地理基础。百余年前当法国从其殖民地安南向亚洲腹地渗透,中国大西南第一条铁路滇越铁路便由此诞生。这条铁路也是命运多舛,世界很快陷入第一次和第二次世界大战的混乱,1910年建成后的铁路还曾因战争被拆毁。这条当时和巴拿马运河、苏伊士运河并称为“世界三大工程奇迹”的铁路,后来的影响力远没有另外两条运河那样显赫。不过,一个世纪后,当2021年中老铁路建成通车,中国的高铁网络得以第一次“走”出国门。云南,这片曾经的国土边陲之地,转眼间已成为联通东南亚国家的交通枢纽。中老铁路的成功,吸引着东南亚国家,连越南也放弃了滇越铁路建造时采用的“米轨”,计划采用标准轨距接入中国铁路网络。泰国也紧锣密鼓地连通中老铁路,计划最快在2030年从中国可以坐着高铁直达泰国曼谷。中国人的东南亚旅行,又将多出一条便捷的陆路通道。

云南的省会昆明,通过沪昆铁路、成昆铁路等多条高速铁路伸向内地,已进入了全国大多数城市的八小时交通圈,让内地和云南之间的旅程从过去的数月甚至半年缩短至一天。随着“八纵八横”高铁网络的建成,中国旅客越发习惯了快捷准时、说走就走的“跳城”生活。将来中泰高铁通车后,中国旅客不仅可以在自己的国家“跳城”,还可以“跳”到海外。当然,在我从昆明到西昌再从西昌到成都的回程火车上,习惯了高铁速度的我,还是被时速160公里的成昆铁路复线速度“折磨”了。不过好消息是,重庆与昆明之间时速350公里的渝昆高铁正在加紧建设,四川盆地与云贵高原间也将高速连通了。

随着中泰两国互免持普通护照人员签证协定的生效,泰国游客来华数量翻倍增长。与其他国家游客涌向京沪不同,泰国游客的最爱竟然是山城重庆。甚至有泰国大学生喊话:“一生至少来一次重庆。”看轻轨、吃火锅、打卡电影取景地是泰国人在重庆的必玩三项,夜晚洪崖洞吊脚楼的灯火漫山遍野,如同给江畔的山城施了魔法,轻轨穿山过江,如同过山车一般在山与水之间起伏翻越,在李子坝站还钻入了居民楼,这对生活在热带大平原的泰国旅人来讲全是太过奇异的体验。 在大西南行走,不由得不勾起探究之心,回望历史,在大西南的崇山峻岭之间,是否也同样存在着那些闪光的、浓缩了时间进程的戏剧性时刻。

在大西南行走,不由得不勾起探究之心,回望历史,在大西南的崇山峻岭之间,是否也同样存在着那些闪光的、浓缩了时间进程的戏剧性时刻。

大约在400年前,也就是清朝初年,四川盆地还是一个老虎横行的野生环境,潮湿闷热,植物葱茏,老虎在河边聚集,在废墟瓦砾间栖息。四川的《荣昌县志》第十九卷记载了这样一件惨案:康熙二十一年(1682),新任荣昌知县张懋尝带着七名随从前往荣昌县城履新。正值春天,草长莺飞的时节,可一路上田园荒芜、人烟稀少。那时候的四川大地,田地已经几十年无人打理,高大的乔木、簇生的灌木和一丛丛野竹林吞噬了阡陌良田。一行人披荆斩棘,晓行夜宿,终于在第五天下午走进荣昌县城洞开的城门。进了城,推开官府的院门,一群老虎扑了上来,五名随从当场丧身虎口,另外两名军士拼死力保知县逃出。

这是明清鼎革之际四川大地的“野生”图景。新旧政权交替之际,战乱不断,大西、大清、南明三股势力在四川连年混战厮杀,尤其是张献忠的大西军“屠蜀”后人口骤减,四川屡经屠戮。学界普遍认为,在此期间川人大约有685万人死亡,至清初四川仅余50万人残存。按照顺治十八年(1661)清朝在基本统一中国后的第一次户籍统计,当时四川在籍人丁仅余1.6万户,若按每户大约5口人估算,四川剩余人口约8万人。人口既然少了,老虎就成患了。

在这片近乎野生状态的土地上,当清人进入四川时,成都城已是一片废墟。清政府的总督衙门最先设立在四川盆地的北部川陕甘要道上、嘉陵江畔的阆中。选择阆中除了其战略位置重要之外还有一个原因,那就是相比大西、南明两个政权主要活动和统治的川南、川中地区,川北的阆中相对来说受损较少。后来“湖广填四川”的移民潮中,川北和陕西居民近水楼台,也是获得土地红利最多的一个群体。

成都的秩序恢复是从打虎开始的。顺治十六年(1659)清廷将省治迁回成都,这时候并无官署,野兽环伺,官员们想到的办法是居于高处。巡抚司道于是先建设城楼,在城楼上居住。清代学者王培荀记载:“顺治十六年,重经恢复,城中草木蔽寒,麋鹿豺虎,纵横民舍,官署不可复识,各官栖于城楼,兵则射猎于城内,蜀王府野兽聚集,二三年捕获未尽。”野兽横行,官员们居住于高处,百姓其实也是用这个办法躲避虎害。如清初的四川广安文人欧阳直在《蜀乱》里如此描述:“川南虎豹大为民害,殆无虚日。乃闻川东、下南尤甚。自戊子(顺治五年)已然,民数十家聚于高楼,外列大木栅,极其坚厚,而虎亦入之……”

繁荣只在一夕间,让人惊讶的是,一个充斥野生动物的世界,且并非小范围的一片土地,而是占到如今中国面积的6%的大片地区,竟然在短短的几十年间完全摆脱虎患的影响,成为中国经济和人口增长最快的区域。从荒蛮之地恢复到天府之国,似乎一瞬就发生了。

按照官方统计,若从顺治十八年(1661)的人口统计算起,到乾隆十四年(1749),短短90年间四川人口就恢复到明朝水平,达到250万人口,随后更是突飞猛进。乾隆是历史上掌权时间最长的皇帝,当朝60年,禅位后训政3年,仅仅其在位时四川人口就已经超过了之前的历朝历代。《四川通志》(嘉庆十七年,1812)历史文献中第一次分别记载了大致相当于今四川省全境的各县户口数,这也是第一次区分男丁女口统计。《四川通志》记载,当时四川人口数已达 2165.8万。到19世纪中叶四川人口数更跃升到4400万。

如此巨变,在更为广域的国土上发生的被史家称为康雍乾盛世,在四川这一进程又表现得更为浓缩。一代历史变革是否仅仅是量的积累,还是因为社会的剧烈变化、财富的迅速增长生发出更为深刻的、包括制度层面和技术层面的变革?这正是我再度踏访云贵川,渴望找寻的细节和线索。 1835年,鸦片战争还未爆发,中国的国门还未被列强的洋枪洋炮打开,大西南群山之中自贡的打井工开凿出全球最深的一口井——燊海井,这是世界上第一口深度超过千米的井。那个时代,中国人的打井深度一骑绝尘。1838年,美国打成120口井,平均深度只有110米;直到燊海井凿成10年后,西方钻井的最深纪录也只有燊海井的一半——518米。

1835年,鸦片战争还未爆发,中国的国门还未被列强的洋枪洋炮打开,大西南群山之中自贡的打井工开凿出全球最深的一口井——燊海井,这是世界上第一口深度超过千米的井。那个时代,中国人的打井深度一骑绝尘。1838年,美国打成120口井,平均深度只有110米;直到燊海井凿成10年后,西方钻井的最深纪录也只有燊海井的一半——518米。

并且,自贡的盐井不只产出熬制食盐的卤水,还产出了天然气。盐工们用天然气煮盐,食盐的生产还使用十分复杂的卤水和天然气的传输装置,颇有机械化工厂的雏形。甚至在穿越自贡城的釜溪河——井盐运输的主要河道上,人们约定俗成地形成了船运规则——运盐船被制造成“歪头船”,船只在狭窄的河道上都是沿着左岸行船,船头也歪向左边,如此这般当船只交会时不会“顶牛”,即使在拥挤的情形下也仅仅是小摩擦,不会搅扰在一起。

可中国的盐井打到地下1000米的5年后,鸦片战争爆发了。英国只派出皇家海军的16艘战舰、4艘武装轮船和27艘运输船就完败了清朝的军队,当时英国大约有400艘军舰,派出的战舰数量占其海军战舰总数的4%。派往中国的战舰中有3艘是蒸汽动力船,其余为风帆动力船,彼时的世界已经进入了蒸汽时代,蒸汽机还只是刚刚崭露头角。

190年后的燊海井还在以旅游项目的名义出产盐卤。燊海井的蒸卤车间里火光熊熊、蒸汽缭绕,即便有千米深井,有天然气资源加持,大山之间这被誉为“中国古代第五大发明”的火光之处,也似乎并不能给国运带来什么。在大西南的崇山峻岭间旅行,不由地感慨,我们的先民以愚公移山的精神打出世界最深的井,用的却是农业社会的办法,这种不断击打的凿井术,当深入到地下一定深度时,的确需要配合各式各样的巧思和技艺,却和西方工业革命所依赖的动力和机械完全不在一个频道上。

抗战时期,时任英国驻华大使馆科学参赞的李约瑟博士来到了遍布盐井的自贡,他在《中国科学技术史》中对中国的深井凿井技术赞赏有加,还对自贡使用竹笕输卤的技术深表赞叹。可他这15卷本的鸿篇巨制也留下了著名的“李约瑟之问”——“尽管中国古代对人类科技发展做出了很多重要贡献,但为什么科学和工业革命没有在近代的中国发生?”

中国古代的经验科学很发达,但为何中国没有产生近代实验科学呢?李约瑟试着给出了自己的解释:中国不具备宜于科学成长的自然观,中国人太讲究实用了,很多发现滞留在经验阶段,科举制度扼杀了人们对自然规律探索的兴趣,“封建官僚制度”、墨守成规等等。社会学家赵鼎新在《东周战争与儒法国家的诞生》里则将中国的停滞归因为自春秋战国以来形成的政权与儒士紧密合作相互依存的制度惯性。

环境史家伊懋可(Mark Elvin)给出的是“高水平均衡陷阱” (High-Level Equilibrium Trap)假说,认为中国之所以被欧洲所赶超,是因为中国受到人口众多、资源匮乏的限制。人口众多就必须全力发展农业技术,可农业技术的改进所带来的收益又完全被新一轮的人口增长所吞噬;人口多又导致劳动力便宜,人可以做的事情就没有必要发展技术,不需要用技术代替人工,结果是人口红利成了技术发展的阻碍。但在明清鼎革后的四川,相当长的一段时间内都是人口稀疏、资源丰富,人均占有巨量的资源,但仍沿用着农耕时代的技术路线。

在卤水输送上,穿山越岭绵延数十里的竹笕管、漫山遍野伸向天空的井架,似乎有了工业文明的味道。离海洋如此遥远的四川盆地内,农人们广植甘蔗,作坊里夜以继日地熬制蔗糖,大山深处的川人参与着大航海时代的商品分工。为了稳定货币,云南大山里的铜矿和炼铜厂雇工动辄上万人,供给了全国九成的铸造货币的铜。这复杂的生产和转运,背后有合伙经营,有股份经营,为了克服长期投资过程中的风险因素,盐井投资者还发明了“做节”的制度设计——前期投资者能安全退出,后期投资者只背负“节”后的责任。颇类似于现代工商制度的投融资体制,在清代中叶似乎已经在西南的大山深处萌芽并成长起来。

历史学科不断发展,学说层出不穷,每一种都务必推陈出新,观点独特。加州学派的汉学家们则相信中国在清代初中期已和西方的经济状况类似,双方站在了同样的起跑线上,都处于工业文明临门一脚的状态。《大分流》的作者彭慕兰试图用资源与地理因素解释中国与欧洲尤其是英国在近代的“大分流”,他认为这其中最显著的区别是英国拥有丰富的煤炭资源,且其煤矿渗水问题促使蒸汽机的发明和改进,进而推动了工业革命。而中国的煤炭主要在西北,难以运到经济发达的江南地区。此外,欧洲通过殖民美洲获得了大量的白银、黄金、农产品、木材等资源,还拥有广阔的市场和原材料产地,这有助于欧洲回避生态危机并实现经济发展,而中国没有这样的海外资源和市场。

可彼时的滇铜生产关系着中国的经济命脉,政府扶持,利润丰厚,而铜矿其实也面临着矿道排水问题,矿主虽有着强大的动力解决积水问题,可云南的铜矿并未促生出机械提水,蒸汽机的发明和应用与我们是无缘的。

剑桥大学社会人类学教授艾伦·麦克法兰(Alan Macfarlane)称工业革命是人类历史上与农业发现并列的两个最为重大的事件之一,而工业文明的发生就如同一个有着很多个节点的密码锁,英国的幸运就在于它在恰当的时刻按对了每一个密码,集齐了触发人类迈上下一个台阶的条件。诚如斯言,回望历史,世界上发生的一切都有一个确定的答案,可对于未来,确定性却几乎是不存在的。正如旧石器时代欧亚大陆上的一队人深入了美洲大陆,从此便与旧大陆的人类天各一方,可他们也独立驯化了农作物进入了农耕时代,人类进步的路径虽然曲折却是有方向的,假以时日,总有那么一个时刻,中国人也会有机会对准密码锁上的所有数字。但历史不容假设,我们最终成为被动融入工业文明的那一群人。

在大西南探访中带着诸多历史学家的观点,我把眼光聚焦在那些原本可以产生制度和技术创新,进而有可能给中国的近代化带来不同轨迹的地方。可历史不容假设。自贡的盐井不缺乏能源,盐井里除了卤水往往还伴生有天然气,这些低压天然气的供应还颇为丰富,可除了用来点火加热蒸发卤水,这些天然的燃料并未激发出更为先进的技术创新。天然气是工业革命中的第二代燃料,它和石油的应用需要更为精密复杂的机械装置。

清初四川盆地几乎沦为空旷的荒原,人口稀少,当移民们远道而来,这里的资源无疑是异常丰富的。人口压力既小,也就不存在人口红利下的低人力成本现象,同处于战争破坏最严重的川南,自贡附近的内江土地资源之丰富让外省人如入蜜罐。正因为土地成本低,他们在河谷乃至山坡上广植甘蔗,塘坊林立,内江很快崛起为中国“甜城”,鼎盛时期内江糖产量占到四川的70%、全国的48%,橘糖和冰糖产量几乎独揽全川。可丰富的土地资源、湿热的作物生长环境,并未给全球尺度上中国与欧洲的“大分流”带来逆转的力量,川人只是参与了国际分工,为富裕起来的欧洲工人间接提供了甜品。

可偏居于版图的一角,云贵川也享受到“天高皇帝远”的优势,僵化的体制并不能迅疾覆盖过来,且完全地执行。或许在微观层面,四川盆地独特的历史际遇带来了很多微观层面的制度创新和技术发展,这也正是我希望探究的。这微观层面的变化,或为后来的惊天巨变提供了能量。辛亥革命的前夕,四川的保路运动在晚清的四川盆地灼烧开来,井盐产地之一的荣县是第一个武装起义、宣布独立脱离清朝统治、建立革命政权的县,被世人誉为“首义实先天下”。若寻根溯源,其火种或许很早就埋藏在川人对经济变革的探索中。

鸦片战争之前的中国,虽然仍处于与外界隔绝的闭关锁国之中,但即便是大西南也间接地被大航海时代全球物质财富大交换所影响,一大影响是清初中国突然缺少铸造货币的金属铜。而自川西到云南高原的一条巨大的金属矿脉的存在使得云南在清朝金融方面的作用凸显出来。清初相当长的时间内,滇铜从遥远的金沙江畔转运到京城,给康雍乾盛世注入了活力。

一次云贵川的踏勘之旅,千丝万缕的线索正如这莽莽大山的脉络,我只取一个方向去观察去思考,希望带着读者一道去想象那波澜壮阔的历史场景。

〔参考资料:曹树基《中国人口史(第四卷)》;(英)艾伦·麦克法兰《现代世界的诞生》;孙明经等摄影,孙建三、黄健、程龙刚撰述《遍地盐井的都市:抗战时期一座城市的诞生》等〕