铜,清朝的救命符

作者:邢海洋 在山东临清大运河边上的临清市博物馆,我曾经看到过一个记录清初滇铜过税关的展板,当时很好奇,临清距离云南数千公里,千山万水相隔,云南的铜为什么不远万里来到中原腹地?滇铜的重要性在哪里,居然还成为大运河上运输的主要货物?

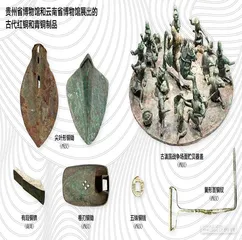

在山东临清大运河边上的临清市博物馆,我曾经看到过一个记录清初滇铜过税关的展板,当时很好奇,临清距离云南数千公里,千山万水相隔,云南的铜为什么不远万里来到中原腹地?滇铜的重要性在哪里,居然还成为大运河上运输的主要货物?在云南省博物馆,巨大的、半米多高、直径六七十厘米的铜鼓一下子吸引了我的眼球。春秋战国时期的古滇人对铜鼓有真爱,博物馆里展示的铜鼓数量颇多,一个展柜就展示了四五面,多个展厅都有展出。讲解员告诉参观者,滇人的铜鼓是财富与权力的象征,被视为与天地、神灵沟通的工具,被广泛运用于节日庆典、婚丧嫁娶等仪式中。不过,和广西出土的铜鼓比,滇人的似乎小上一号,直径没有过一米的,广西曾出土云雷纹大铜鼓,鼓面直径达165厘米,鼓高67.5厘米,重达300公斤。但古滇人对铜的喜爱、对铜的占有还是让我震惊,展厅里有铜做的、被一位参观者误认为是房屋的棺材。展厅的显要位置还展示着很多顶盖上铸刻着战争、祭祀场面的贮贝器,贮贝器为铜制,盖子上的群体铜像动辄是数十人的大场面,动作准确而概括,很难想象那是2000年前铸造的作品。 昆明东北郊的鸣凤山上,矗立着一座纯铜铸的“金”殿,为清初吴三桂所铸造,用了250吨的铜。鸣凤山的铜殿位列中国四大铜殿,其他三座分别是武当山铜殿、五台山铜殿和颐和园万寿山铜殿。从地理位置上,其他三处两处是佛教道教名山,一处是皇家园林,鸣凤山偏于西南边陲,竟然占有着如此巨量的铜的资源。要知道,在明末,普通人能挣到的铜钱少之又少,大学士徐光启在1619年写到,当时北京一个劳力的通行价是每日24或25文,这仅可维持一人一天的生活。一文即是一个铜板。不过,当时的财富分配极度不公,富人和官宦会用铸造铜佛或铜质器物的方式把铜储存起来,这既是钱,遇到战乱也可以铸造铜炮,朝廷也把铜钱和枪炮看作同样的财富,互为材料,平日用作金钱,战时就做武器使用。铜这种现代世界里介于贵金属和贱金属之间的、颇有大用的金属,在古代也又宝贵又相对大众化,富人储存窖藏,穷人用它做交易媒介。

昆明东北郊的鸣凤山上,矗立着一座纯铜铸的“金”殿,为清初吴三桂所铸造,用了250吨的铜。鸣凤山的铜殿位列中国四大铜殿,其他三座分别是武当山铜殿、五台山铜殿和颐和园万寿山铜殿。从地理位置上,其他三处两处是佛教道教名山,一处是皇家园林,鸣凤山偏于西南边陲,竟然占有着如此巨量的铜的资源。要知道,在明末,普通人能挣到的铜钱少之又少,大学士徐光启在1619年写到,当时北京一个劳力的通行价是每日24或25文,这仅可维持一人一天的生活。一文即是一个铜板。不过,当时的财富分配极度不公,富人和官宦会用铸造铜佛或铜质器物的方式把铜储存起来,这既是钱,遇到战乱也可以铸造铜炮,朝廷也把铜钱和枪炮看作同样的财富,互为材料,平日用作金钱,战时就做武器使用。铜这种现代世界里介于贵金属和贱金属之间的、颇有大用的金属,在古代也又宝贵又相对大众化,富人储存窖藏,穷人用它做交易媒介。 云南省博物馆展出了大量的铜器,暗示着云南掌握了古代财富的秘密。使人羡慕的是,这里居然展示了汉代青铜锄和青铜犁等农具。而在中原铜矿匮乏,青铜属于奢侈品,用来做农具也太过“浪费”了。更何况到了秦汉铁质农具已经很普遍,铜因为稀有做的都是铜镜、铜壶、铜灯等高等级的家居品和工艺品。

云南省博物馆展出了大量的铜器,暗示着云南掌握了古代财富的秘密。使人羡慕的是,这里居然展示了汉代青铜锄和青铜犁等农具。而在中原铜矿匮乏,青铜属于奢侈品,用来做农具也太过“浪费”了。更何况到了秦汉铁质农具已经很普遍,铜因为稀有做的都是铜镜、铜壶、铜灯等高等级的家居品和工艺品。

除了草木旺盛、民族众多,云南还享有“有色金属王国”之美誉。在探测开采能力还不那么强的古代,矿石能裸露出地表,远比深埋在地下更容易被发现被开采。大西南沟沟壑壑的大山里,当流水削开岩层,铜、锡、铅、锌等金属便暴露出来,直观地展示在古人面前。在贵州省博物馆,我看到了一个足有手掌长的红铜做成的锛,是商周时期的文物,出土于威宁中水鸡公山遗址,而中水和云南昭通的鲁甸相邻。在自然界中,存在着天然的纯铜——红铜,其硬度低,可以直接锤打成器,因而是人类最早使用的一种金属,但红铜太软了,做铜鼓等乐器挺适合,用于砍削还不如石器,故而做工具稍逊。后来古人掌握了合金的技术,在红铜中加入锡或铅提高了硬度,制作出青铜。贵州省博物馆里展示的战国时期的短剑、铜刀和铜矛均为青铜制造。

古人很早便注意到这大西南的大山深处拥有丰富的铜矿资源,如《汉书·地理志》载:“邛都,南山出铜。”今日的考古工作者称之为“川康铜矿区”,北起四川雅安,南迄云南蒙自,南北达700余公里的铜矿成矿带,在西汉时已成为著名的铜采冶场。这一范围甚广的铜矿资源区域,至迟西汉初期已被开采。《史记》中记载汉文帝梦到黄头郎帮自己登天,醒后发现邓通与梦中人穿着相似,邓通由此受到宠幸。汉文帝曾派相士为邓通看相,相士说他会贫穷饥饿而死。文帝不以为然,把蜀郡严道的铜山赐给邓通,准许他铸钱。邓通广开铜矿,铸造的“邓氏钱”遍布整个国家,他也因此富甲天下。不过相士的预言并不错,邓通得罪了太子,即汉景帝。景帝以邓通谄媚无能为由,收回矿山、剥夺其铸币权,邓通穷困潦倒,死在寄居的人家。据考证,邓通铸钱所在的铜山,即今雅安、荥经一带。铜荒

明中叶陆容在他的《菽园杂记》里写到,他小时候还看到洪武钱在市面上流通,长大以后就见不到了。每个朝代刚开始,为稳固统治均需大规模铸造铜钱,但随着时间推移,这种宝贵的金属会被富人一点点窖藏起来,如果不能找到新的来源以铸币,市面上流通的钱币就会减少。明朝后期随着大航海时代的到来白银流入,日本的铜也大量流入中国,货币其实是很充足的,中国也因此进入了一个商品经济发展的高潮期。

可明清鼎革之际,传统的铜矿开采区四川和云南屡经战乱,西南等铜产区人口锐减、基础设施毁坏,铜矿开采和运输体系近乎瘫痪。例如,云南作为重要铜产地,在南明政权和吴三桂割据时期被长期控制,清廷难以有效开发。战乱中,铜被大量用于铸造兵器,又进一步加剧了民用铜料的短缺。尤其是,明朝后期至清初,中国依赖从日本进口铜料,俗称“洋铜”。可铜的出口对日本国内的经济也产生了影响,银和铜的出口时而受限制,时而被禁止,日本铜的供应一直处于波动状态。顺治至康熙中期,清廷为打击郑成功等反清势力,推行“海禁”和“迁界”,禁止沿海贸易,阻断了从东南亚进口铜料的民间渠道,又加剧了铜料的供应紧张。

新朝伊始,铸造货币是稳定经济、宣示皇权的要务,顺治帝铸造“顺治通宝”,康熙帝铸造“康熙通宝”,铸币的铜立时捉襟见肘。

矿产资源的开掘,规律是由浅层到深层,由易到难,国内铜矿多为浅层矿,长期开采后储量减少,而深层矿的勘探和开采技术受限,开采不易。很多朝代都出现过铜矿枯竭的状况,不得不铸造易于生锈的铁钱。明朝后中国的铜已经出现资源不足的现象。

清朝货币流通中,铜钱和银两并用,政府的规定是以银为本,以钱为末,银钱兼用。对于官方,因通常是大额交易,政府税收、官员俸禄发放也都是大数目的款项,主要以银两为主。银两价值较高,便于携带和存储。而在民间层面,民间日常小额交易多使用铜钱。

日本限制铜出口和滇铜开采对中国货币稳定的影响,不妨通过查看银和铜的比价来观察。按照官方规定的银铜比价为1两白银兑换1000文铜钱(即1∶1000),这一比例在康熙中期基本稳定。例如,康熙二十三年(1684)海禁开放后,日本铜大量输入中国,市场铜价维持低位,银铜比价长期接近官方标准。日本严格限制铜出口始于1715年颁布《正德新令》,限制铜出口量至每年300万斤,并减少中国商船贸易配额。这一政策导致出口到中国的铜骤减约1/3,铜价因而暴涨,很短的时间内,如1715~1716年,中国铜价涨幅超过50%,银铜比价跌至1∶500~1∶600。

即便没有日本限制出口,中国的铜料也一直是短缺的,民间私铸者为牟利,常熔毁官钱,掺杂铅、锡等贱金属铸造劣币,导致官钱流通减少、信用下降。官府为缓解铜荒,不得不降低铜钱含铜量,加大铅的含量,铜钱的分量也会缩小。进一步刺激私铸和劣币驱逐良币,形成恶性循环。

洋铜突如其来地减少后,清朝财政一度陷入混乱。为了应对,清政府试图通过提高洋铜收购价、允许商民自行采买等方式稳定铜价。但真正起到作用的,还是滇铜的供应。三藩之乱平定后,早在康熙四十四年(1705),清廷即在云南设立官营铜店,鼓励开采滇铜。雍正五年(1727),滇铜产量突破200万斤,部分缓解了铜荒。鼎盛的乾隆初期(1740年代),滇铜年产量突破1000万斤,占全国铜产量的95%,铜价逐渐回落到官价。滇铜开采的巅峰是乾隆三十八年(1773),那一年滇铜产量达1400万斤。国内产铜足够使用,也就很少再进口了。 昆明向北,火车先是在高原平坝上行驶,很快就钻入了大山的隧道里。云南高原和四川盆地在这里交接,长江大拐弯后自西向东流动,而长江的众多支流自高原向着金沙江河谷汇聚,冲出了大大小小南北向的沟谷,山高谷深,绿林茫茫。不过一路看去,山坡上很少有高大的树木,基本上是近年生长起来的次生林,显示出这里曾经遭遇过度砍伐,以及近年来的植被恢复。

昆明向北,火车先是在高原平坝上行驶,很快就钻入了大山的隧道里。云南高原和四川盆地在这里交接,长江大拐弯后自西向东流动,而长江的众多支流自高原向着金沙江河谷汇聚,冲出了大大小小南北向的沟谷,山高谷深,绿林茫茫。不过一路看去,山坡上很少有高大的树木,基本上是近年生长起来的次生林,显示出这里曾经遭遇过度砍伐,以及近年来的植被恢复。

当来自高原上的风下沉进入河谷,空气容纳水汽的能力增加了,气体的温度也随着高度的下降而上升,焚风在广阔的山坡河谷吹拂,形成了大西南著名的干热河谷气候。在山间穿行,几乎所有的平坝都被温室大棚占领了,塑料温室连片铺展着在阳光下熠熠闪光,远远地眺望仿佛大湖一般。聪明智慧的商人和农人们利用干热河谷的高温和长江干支流的充沛水源,正在将曾经是不毛之地的干热河谷转变为芒果、火龙果、香蕉、莲雾等热带水果,草莓、蓝莓等反季节水果的种植基地。而20年前我经过这里的时候看到的还是一片童山秃岭,山坡上尽是裸露破碎的岩石,红褐的颜色使人更感燥热。

从昆明到川渝,分别有两条路可走,一条是经历了多次停工和复工,历时12年,倾尽无数人力物力的成昆铁路。成昆铁路穿越川西高原、横断山脉和云贵高原,跨越大渡河、金沙江、龙川江等河流,大小凉山等山脉,修建得异常艰难。可因为航天城西昌和钒钛之都攀枝花等工业和科技重镇都处在这条线路上,因而有着重大的战略价值,在施工能力还是炸药和锹镐的时候,工程兵硬是以顽强的精神修造了穿山越岭的成昆线路。 约50年后,当盾构机派上了用场,从宜宾一路直上云贵高原的道路——渝昆高铁正在快速推进,通车后川滇之间的高铁将无须绕行贵州。这条通路的基底,有赖于一条不太出名的河流——普渡河。滇池的水经海口河流出后,先是流经螳螂川,再汇入普渡河,在东川和禄劝交界处汇入金沙江。云南高原的风沿着河谷直下川渝,河流沿岸皆是与攀枝花类似的干热河谷的面貌。中国历史上最大的铜矿就坐落在这云南高原和四川盆地的交接地带。至今,东川的普渡河两岸沟沟岭岭之间仍保留着众多的采铜遗迹,如位于普渡河与金沙江交汇处台地上的茂麓古炼铜炉遗址就残留有数十个矿洞,厚实的废铜渣的堆积层,遗址旁的山坡地里还残留着不少碎陶瓷片和废钉耙。那些矿洞,洞口为圆形,口径约两米,深几十米不等,巷道逼仄,矿工和驮畜得弯着身体进出。而汤丹镇遍布山野的冶铜遗址,下方上圆的蟹壳状冶铜炉足有三米高,露天采矿留下的矿坑能装下几百立方米的积水。

约50年后,当盾构机派上了用场,从宜宾一路直上云贵高原的道路——渝昆高铁正在快速推进,通车后川滇之间的高铁将无须绕行贵州。这条通路的基底,有赖于一条不太出名的河流——普渡河。滇池的水经海口河流出后,先是流经螳螂川,再汇入普渡河,在东川和禄劝交界处汇入金沙江。云南高原的风沿着河谷直下川渝,河流沿岸皆是与攀枝花类似的干热河谷的面貌。中国历史上最大的铜矿就坐落在这云南高原和四川盆地的交接地带。至今,东川的普渡河两岸沟沟岭岭之间仍保留着众多的采铜遗迹,如位于普渡河与金沙江交汇处台地上的茂麓古炼铜炉遗址就残留有数十个矿洞,厚实的废铜渣的堆积层,遗址旁的山坡地里还残留着不少碎陶瓷片和废钉耙。那些矿洞,洞口为圆形,口径约两米,深几十米不等,巷道逼仄,矿工和驮畜得弯着身体进出。而汤丹镇遍布山野的冶铜遗址,下方上圆的蟹壳状冶铜炉足有三米高,露天采矿留下的矿坑能装下几百立方米的积水。

铜的采矿和冶炼,3000年来生产工艺曾经有过一次飞跃,那是汉代开始出现水法炼铜技术,即胆铜法。胆铜法利用铁与硫酸铜溶液发生置换反应,将铜从溶液中置换出来,胆铜法在宋代得到了广泛应用。不过云南冶炼仍以传统的加热冶炼为主,云南铜矿石以硫化矿为主,如黄铜矿、斑铜矿等。这些矿石用火法冶炼更有效。可以想见的是,东川的山坡谷地中,矿工们用火烧水浇的办法松动矿石,再捶打碾碎,矿粉混合以木炭放入炉中,灼烧熔化矿石中的铜。那时节满山遍野树立起炼铜的炉灶,炉灶冒出黑烟,炉下喷射出火苗,那情景一定非常壮观。也因为对木炭的大量需求,附近的树林也一定被砍伐干净,马帮从遥远的森林驮运来木炭。

今天的金沙江畔,尽管长江上游四大梯级水电站乌东德水电站、白鹤滩水电站、溪洛渡水电站和向家坝水电站相继建设,水涨了起来淹没了昔日的河漫滩乃至大片台地,古老的铜运古道仍然依稀可辨。铜运古道以会泽县的白雾村为中心,辐射出多条道路。其中一条重要路线是从白雾村出发,经寻甸,然后出云南境抵达泸州。这条马帮路时而行于干旱的山坡,时而穿越山谷,还有一段在崖壁上开凿出隧道,就如同今日的挂壁公路,隧道隔几米开出一个天窗,方便马帮透气透光。滇铜由马帮运到泸州之后再走水路,泸州起航,过重庆,出三峡,至扬州大运河口起驳,起驳后经淮阴、徐州、沧州、天津、通州上岸,直抵北京。

滇铜古道边,今日的云南人正在推进一个有趣而大胆的规划——四大水电站修建后,咆哮飞流的金沙江水已经被驯服为如同项链一般穿起的一座座平静的巨湖。将近800公里的深水库区相连为航道,淹没了碍航险滩。云南人于是以库区为基地建设起码头,规划航道,目标是千万级别的轮船从昆明的东川港出发,汇入长江航道直抵太平洋。不过长江上游的水坝都是峡谷高坝,建设时对船舶过坝通航问题考虑不足,客流和货物运输目前还只能在库区进行。未来则可能采用“升船机+隧洞+船闸+渡槽”的综合措施实现直航。

其实在清朝,因陆运铜料艰险,官府也曾尝试疏通金沙江,以水运方式将铜运往北京,不幸的是运铜船常发生倾覆事故。铜矿中的资本主义萌芽?

云南多铜,但大规模的开采却颇晚。比如元代统一云南,采矿收课税,当时只云南有铜课,如文宗天历元年(1328),共输2380斤,以此推测其产量不过数万斤;产地在大理、澄江,东川反而未有记载。明代实行卫所制,移民实边,云南人口才多了起来。军匠携眷入滇,将中原的采冶技术引入云南,民办矿业亦有发展。云南的有色金属资源丰富,矿物通常是伴生的,铜与银、铅、锡矿多共生,冶炼方法大体相同,熔化后利用各矿熔点不同及重力作用,并用媒剂分选铅、铜、银。此时的采矿冶炼,往往得到多种矿物组合,彼时以炼银为主,云南的金属产量仍是有限的。宋应星《天工开物》记云南矿冶技术工艺颇详,也都指银。

可到了清代,关于铜矿的规模,有些记载道:“大厂率七八万人,小厂亦万余人”;“大厂动辄十数万人,小厂亦不下数万”。因而全省矿工就“岂止七十万哉”,以至“无虑数百十万”了。这些说法可能有点夸大,但当分布于云南大山之间的矿藏支撑起全国的货币流通,其满山遍野的开采坑洞、炼铜的窑口、配套的烧炭厂是可以想见的。

采铜探矿,古人并无科学的理论依据,通常是在地表寻找“矿苗”,再沿着暴露的矿体深挖,探矿的成功率是非常低的。而挖矿,有的矿脉深挖到三四十米,矿工在逼仄的巷道里挖矿运矿石,效率也极低。加之地处偏远,运输不便,滇铜的开采运输其实有着很多先天不足的因素。能够支撑滇铜发展到一个古代罕见的规模,当然是铜作为金属货币的属性。为了货币流通不至于因洋铜减少或断流而枯竭,清政府亲自下场组织了铜矿的投资,采取“放本收铜”制度,通过“官本”向矿主预支开采费用。“官本”又分两部分,有“底本”,为长期贷款;有“月本”,为短期周转资金,矿主需以铜抵还。

政府注资,解决了铜矿开采冶炼需要大资本投入的问题。但铜资源乃国家命脉,政府除了征收10%~20%的铜课外,剩余铜料也由官府以低于市场价的固定价格收购,如乾隆朝大厂每百斤铜以6.4两白银收购,仅为市价的一半,其实也抑制了矿主投资的积极性。好在政策随着时间调整,当矿主濒临亏损的时候政府会调整收买的价格,还会允许部分产出私售,如对高产矿厂给予奖励,乾隆年间允许大厂保留10%~20%的“通商铜”自行销售,这就刺激了矿场追求规模和产量,吸引了富贾大亨前来投资。

有清一代滇铜生产维持了百年,此时正值康雍乾盛世、人口爆炸、货币需求也相应暴涨的时期,滇铜为社会,尤其是为底层社会提供了充足的流通货币,带来了稳定的资本环境。可到了乾隆朝中期,各厂开采年久出矿渐少;且云南铜矿富矿不多,开采既久,矿巷日深,转运不易,排水费工,经营越发艰难了。乾隆三十一年(1766),云南获铜800万余斤,此后产量逐年下降。嘉庆后期不得不减少京铜,直到清亡滇铜年产量不抵盛时1/10。

除了矿洞越来越深,滇铜的没落还因为环境变迁,炼铜以木柴为燃料,“山荒”导致燃料匮乏,乾隆后期林木减少,炭价高昂,其后富矿愈少,需炭愈多,就更难供应。鸦片战争后全国各地起义民变风起云涌,江南有太平天国运动,西北有陕甘回乱,两广土客械斗,云南则爆发了历时18年之久的杜文秀起义,战乱不断,云南的铜政趋于废弛。

滇铜的采集冶炼由绅商投资,雇佣工人开采,东川汤丹厂鼎盛时雇工超万人。其规模在小农经济下的传统农业帝国是难以想见的。尤其是,当矿厂维持数十年上百年,围绕着工厂一定存在一个庞大的劳动力市场,有很多不被土地束缚的自由人,有着相对充足的商品经济。这点其实和英国工业革命前期煤矿的开采颇有相似之处。而工业革命的临门一脚就是因为随着煤矿向地下深处开采,矿洞积水,给了新发明的蒸汽机用武之地。蒸汽机因而得以在使用中不断改进完善,进而运用到诸如纺织等其他行业。

可清朝云南铜矿的开采技术相对传统,主要依靠人力和一些简单的工具,矿洞里的排水用到的也是类似自贡盐井的汲桶装置。而矿厂的资本来源较为复杂,有商人投资、官府资助等,往往缺乏大规模的商业资本投入和有效的组织管理。矿场的经营管理相对分散,规模较大的矿厂也多是由若干个小生产单位组成,并无较为集中的企业组织形式。滇铜的开采更是源于政府的需求,清政府“放本收铜”,限制了铜矿的自由发展。而英国政府在煤矿发展过程中主要是通过制定相关法律和政策来规范市场秩序,保护私有产权,为煤矿业的发展提供了相对宽松的环境,促进了煤矿业的发展。

云南铜矿的兴衰是清代经济与政策的缩影。鼎盛时期云南铜以绝对优势支撑了全国货币供应,然而,官营垄断、技术滞后及战乱冲击最终导致了滇铜的衰落。到了清代中后期,中国的铸币再次回到了依赖洋铜的轨道。有锡天下宁

我这次大西南旅行的终点是个旧。所谓“北有鹤岗,南有个旧”,一个因为旅居生活性价比出名的、资源枯竭中的中国锡都。古人说“有锡天下兵,无锡天下宁”,离开锡,铜只是柔软的金属,有了锡,铜才变成坚硬的武器,连铜钱也因掺杂了铅、锡等金属而有了稳定的形状。我本来对锡的开采冶炼有兴趣,可到了个旧这座山中的小城,先迷恋上了它的地理环境。

穿过一条漫长的隧道,眼前是一排排米色的低层方盒子式的建筑,散发着上世纪80年代的城市气息。而在紧密的楼宇之间,又是县城风格的商店橱窗,路边摊和街角摆卖的又是时令的、体现着云南成为中国水果蔬菜供应基地的农产品。整座城市环绕在金湖周围,背靠拔地而起直上直下的老阴山,地狭而人多,整座城市既有山城的压迫感又因为房屋密集而充满了人气。当一座小城曾供给了全国九成以上的锡,高山深谷严峻的地理环境已经不能阻止昔日的淘金人、今日的产业工人向着此地聚拢。淘金者因矿生财,云南南部的很多豪宅都和个旧的锡矿有关,如有“西南边陲大观园”之称的建水朱家花园的主人,就因为采矿炼锡而暴富。富裕后淘金者不满足于这里山高谷深的环境,纷纷在个旧外围的坝子建设豪宅祠堂。 19世纪至20世纪初,西方国家船舶工业、机械制造业迅猛发展,个旧的锡质量上乘,比巴西、玻利维亚与马来西亚等国家的锡质量更好,号称质量世界第一,数量世界第二,产量和出口都猛增。法国建设的米轨的滇越铁路就有运输云南矿产的目的。1910年滇越铁路通车,个旧的大锡产量也呈爆发式增长,矿产商们既希望通过铁路输出矿产,又忌惮于资源被彻底控制,于是想出修造寸轨铁路的办法,轨距60厘米,在蒙自的碧色寨与滇缅铁路对接。

19世纪至20世纪初,西方国家船舶工业、机械制造业迅猛发展,个旧的锡质量上乘,比巴西、玻利维亚与马来西亚等国家的锡质量更好,号称质量世界第一,数量世界第二,产量和出口都猛增。法国建设的米轨的滇越铁路就有运输云南矿产的目的。1910年滇越铁路通车,个旧的大锡产量也呈爆发式增长,矿产商们既希望通过铁路输出矿产,又忌惮于资源被彻底控制,于是想出修造寸轨铁路的办法,轨距60厘米,在蒙自的碧色寨与滇缅铁路对接。

米轨、寸轨在一个区域内并行,这让人联想到了中国第一条商业运营的铁路淞沪铁路的命运。英国人自知清政府忌惮新科技,于是以道路名义修造一条全长约14.5公里的铁路,于1876年建成通车,却被清政府以20余万两白银赎回,旋即拆除。

这次大西南的探访,我还去成都市中心的人民公园参观了保路运动的历史陈列,看了保路运动纪念碑。纪念碑的基座上雕刻的铁轨图案让我印象深刻,彼时的铁轨,就如同今日的芯片和光刻机,是农耕文明热烈拥抱工业文明的精神图腾。以今天的审美观察,雕塑中的铁轨图案显得笨重单调,甚至挺土旧,可倒退百年那就是云贵川大山里的人民走出大山融入世界的希望。也因为此,当清政府不守承诺,将川人筹集的修铁路的经费定义为捐款,将路权收归朝廷时,保路运动爆发了。 清廷收回路权不止影响到了四川,为什么独独四川形成了声势浩大且广泛持久的保路运动,成为辛亥革命的先声?学界有一种解释是四川的封疆大吏对川人的权益抱有同情,对保路人士未痛下杀手,诚如斯言。但川人对路权如同股权的认知,对自身利益的不懈坚持,显示他们已经跳出了“溥天之下,莫非王土,率土之滨,莫非王臣”的臣民思维,这是否和川人凿盐井所培植的复杂的产权观念有关系呢?是否因为甘蔗的种植和压榨带给他们国际分工的利益,使他们有了一定的市场观念,进而对私人产权有了更为执着的坚持?及至云南的大山里汇聚了成千上万的铜业工人,他们从土地而来,又因矿产的枯竭成为流民状态,人民的生业因之而变化,这加重了民众的困苦,是否也带来了变革的契机?

清廷收回路权不止影响到了四川,为什么独独四川形成了声势浩大且广泛持久的保路运动,成为辛亥革命的先声?学界有一种解释是四川的封疆大吏对川人的权益抱有同情,对保路人士未痛下杀手,诚如斯言。但川人对路权如同股权的认知,对自身利益的不懈坚持,显示他们已经跳出了“溥天之下,莫非王土,率土之滨,莫非王臣”的臣民思维,这是否和川人凿盐井所培植的复杂的产权观念有关系呢?是否因为甘蔗的种植和压榨带给他们国际分工的利益,使他们有了一定的市场观念,进而对私人产权有了更为执着的坚持?及至云南的大山里汇聚了成千上万的铜业工人,他们从土地而来,又因矿产的枯竭成为流民状态,人民的生业因之而变化,这加重了民众的困苦,是否也带来了变革的契机?

入川移民都很热衷于修家谱修造宗族祠堂,看四川宗族的家谱,第一代移民都如开国皇帝一样自豪而个性张扬,族谱中将他们列为入川始祖,这是闯劲十足的一代人。如果从移民尾声的嘉庆初年算起,保路运动风起云涌的年代距离最后一拨移民入川也不过百年时间,三五代人的光景。移民性格中的坚韧、抱团又包容的特质,一定给了他们勇气和毅力,历史大潮把川人推上了历史关口,他们没有辜负,他们塑造了历史,为后世留下了一笔宝贵的财富。

〔参考资料:唐际根《矿冶史话》、方卓芬等《中国资本主义的萌芽》、(加)卜正民(Timothy Brook)《纵乐的困惑》等〕