火药与炮:从领先到落后

作者:邢海洋 在四川盆地南部的缓丘与河谷间漫游,探寻变革的力量,我的脑子里时常冒出一个念头:四川的名酒,也是中国最有价值的白酒品牌——五粮液、泸州老窖和郎酒都产自川南;四川的井盐,清初产量最大的还是盆地北部的射洪、蓬溪产区,到了清代中晚期居于盆地南部的自贡后来居上,这仅仅是因为自贡既产盐卤又产气,且矿藏更为丰富吗?在唐代,四川蔗糖的主产区也是川中一带,涪江两岸广植甘蔗,遂宁是蔗糖的主要供应地,但到了清代,当蔗糖开始向盆地之外销售,产量急剧放大,盆地南部沱江两岸就超越了盆地中部的涪江流域。

在四川盆地南部的缓丘与河谷间漫游,探寻变革的力量,我的脑子里时常冒出一个念头:四川的名酒,也是中国最有价值的白酒品牌——五粮液、泸州老窖和郎酒都产自川南;四川的井盐,清初产量最大的还是盆地北部的射洪、蓬溪产区,到了清代中晚期居于盆地南部的自贡后来居上,这仅仅是因为自贡既产盐卤又产气,且矿藏更为丰富吗?在唐代,四川蔗糖的主产区也是川中一带,涪江两岸广植甘蔗,遂宁是蔗糖的主要供应地,但到了清代,当蔗糖开始向盆地之外销售,产量急剧放大,盆地南部沱江两岸就超越了盆地中部的涪江流域。当诸如白酒的奢侈性消费品集群出现,当盐业技术创新和蔗糖产业扩大规模频频发生在盆地南部,是否有着某种地理密码冥冥中起了作用?

四川盆地是一个倾斜的盆地,北高南低,盆地内的江水,无论支流还是干流,水流无分大小都基本自北而南流动,北方侵蚀南方堆积,盆地南部是汇水之地,土地因而更为丰饶。自北而来的江水,到了南方水流变得平缓,河道宽阔了,河汊更多,河流更为密集,水运因而更便捷,对于出川的货物来讲,这里无疑有着得天独厚的优势。土地既肥沃,交通又便利,也难怪当四川之外发育出对白酒、糖和盐的需求时,川南应时而发,一跃而成重要的产地。

偏居中国大西南的角落里,四川早在鸦片战争前的100多年就深度参与到了国内市场,乃至大航海时代的全球商品交换,这的确改变了我的认知。这里产出的农产品和手工制品顺长江而下,满足了中下游的市场需求,有些商品还漂洋过海,辗转半个地球和英国、法国的消费者进行交换。为了便于运输,四川的糖和盐的产业布局也向着盆地的南部迁移,最终在川南形成了蔗糖和井盐两大产业基地。满山遍野都种植了甘蔗,还打出了比同时代其他国家深得多的盐井。围绕着市场需求,盆地南部不只是壮大了产业规模,技术也在探索、在进步。人员的聚集、人口结构的变化,还使得整个社会脱离了传统农业经济下的自给自足状态。当数以几十万计的、直接和间接从事盐业的各色人等聚集于一处,是否就产生了引发一场巨大变革的潜力?

而整个四川,因为填川移民的到来,人们以血缘为纽带抱团谋取生存空间,探求财富和势力的增长,因而有着仅次于广东的全国第二多的宗祠家庙。移民家族往往有着远大的志向,在兴家旺业上不遗余力,他们越发重视教育,培育人才,因而人才济济。当各色人等蜂拥而来,人员杂凑,本来应该相对闭塞的盆地环境却人来人往,思想交流甚至比大山之外还要频繁而密集,仅举一例:清中叶,四川已成为天主教在中国最大的教区,从最初仅限于成都、重庆等少数地区,不断发展到四川主要的府县、城镇都有了传教士活动的踪迹。仅乾隆五十四年到五十七年(1789~1792)间,受洗教徒就有6000余人,平均每年发展1500余人。乾隆末年,四川教徒总数超过25万人。远离中原政权大山深处的四川,为各路思想和信仰的交流提供了试验场和发酵池。

不用说,改变历史的潜能也在发酵、在酝酿,但转化为实际的力量却障碍重重。虽说“星星之火,可以燎原”,世界上多少奇思妙想,乃至于那些活力迸发的力量,都可能无疾而终,或不敌传统势力的围堵而草草熄灭。那些世界发生变革的时刻,天时、地利、人和缺一不可,至于人类第一次步入工业文明,这也是一种极其幸运的偶然,多种有利因素在英国因缘际会,催生了一场农业文明向着工业文明的跃升。

这个意义上,四川大山深处独自摸索出的一系列技术和金融模式,的确是生不逢时。它们并没有形成改变国运的力量,甚至在鸦片战争爆发不久后“师夷长技以制夷”的洋务运动中瞬间就落在了西方技术和产业体系的下风。可历史并不是直线性发展的,太平天国运动爆发了,海盐的销路受阻后川盐有了空间,所谓“川盐济楚”。14年抗战,川盐和川糖更扮演了举足轻重的角色。时势造英雄,时也运也。

而盆地里发酵出的人文和民主思想,也成为推翻清王朝的先锋力量。 与其地理行走,我还是从更长时间轴、更具代表性的技术上寻找东西方科技上的分流。技术分异的种子或在更为久远的时代便埋下了。

与其地理行走,我还是从更长时间轴、更具代表性的技术上寻找东西方科技上的分流。技术分异的种子或在更为久远的时代便埋下了。

在《火药时代:为何中国衰弱而西方崛起?决定中西历史的一千年》中,英国东亚史学家欧阳泰(Tonio Andrade)开篇就讲了这样一个事件。1280年,崖山海战南宋灭亡的后一年,一声爆炸声响震撼了整个扬州城。一位居民写道:“大声如山崩海啸,倾城骇恐”。原来火药库的工匠本来皆为“南人”,不久前才全遭“北人”替换,这些新的工匠“不谙药性”,火药库发生了殉爆,爆炸后“平地皆成坑谷,至深丈余”,“楹栋悉寸裂,或为炮风扇至十余里外”。

此桩爆炸案发生时,欧洲几乎没有人知道火药为何物。事发的十几年前,西方才第一次有人以文字描述火药。扬州火药库爆炸事发50年后,火药才开始在西方的战争中出现。

作为四大发明之一,学术界一般认为火药发明于初唐,是当时术士炼制长生不老药时意外得到的副产品。中国古代四大发明中,活字印刷术、用来制作热兵器的火药配方、指南针,都首见于宋朝第四位皇帝仁宗时期的著作。宋代最聪明的两位科学家,发明了世界上最早的自动天文钟“水运仪象台”的苏颂和天文、地理、物理、化学“理综全能型人才”沈括,也都成长于仁宗时代。仁宗,这位后世传奇故事“狸猫换太子”的主角,身世在历代帝王中是颇为不幸的,也因此行事宽仁,在朝堂中培植出包容的政治气氛,中国的科技在他的治下获得了大发展。

火药的配方出现在宋仁宗命人编制的《武经总要》里,这是我国官修的第一部包括军事技术在内的军事百科著作。这本书记录了世界上最早的三种火药配方,包括火球火药、蒺藜火球和毒药烟球配方。那时候火药配好后还是用纸包裹,厚厚地包五层,用麻绳捆好,再用松脂或沥青熔化包裹以防受潮,这方便了从外刺穿点燃。

外壳是厚纸,彼时的火药弹的威力可想而知,但这就是全世界火器的起点。后世的火炮摧城毁屋,拔城夺寨,仁宗时期的火球都是源头。北宋到南宋,中国的地理版图是割裂的,虽没有魏晋南北朝和五代十国时期的分崩离析,却是宋朝据有版图的南部,辽、西夏、金和蒙古先后在北方登场,南北和平与武力对峙交替,对军力的需要不断推动着武器的改进升级。北宋时期火药主要是用作火攻,也是攻城利器,南宋火药技术进一步发展,开始制作出各种火枪、火炮。

对于宋代的积弱而不能完成国家的统一,流行的观点是赵宋开国皇帝担心军队对皇权的威胁,实行的是强干弱枝的策略;京城汴梁设立在四战之地,耗费了大量的防守兵力。最近又有更新颖的观点——宋人在武备上其实极为进取,只不过草原帝国的游牧势力也在崛起中,形成了无法克服的力量,双方势均力敌,不得不对峙了300年。

两宋期间宋人在火器的研发上穷尽巧思,敌对的一方也在摸索中学习,火药和火炮技术在那个时代飞速进步。1132年,宋人率先使用火枪投入作战,火器从原始的爆炸性武器过渡到了原始的喷射性武器。长竹竿制成的火枪可以向前喷射数米的火焰,能够有效地杀伤对方的人员,焚毁对方的器械。1259年,喷火器进化为突火枪,用粗竹筒作枪身,内装有“子巢”,火药点燃后产生强大气压,把“子巢”射出去,开创了管状火器发射弹丸的先声。金兵也使用了喷火枪,焰出枪前丈余。襄阳之战,金人发明的震天雷由生铁铸成,内装火药,声如雷震,爆炸力强大。蒙古军队在西征和对南宋的战争中,将大型抛石机与火药武器相结合,能将威力巨大的火药弹丸抛射到更远的距离,扩大增强了火药武器的杀伤范围和破坏力。蒙古人还在战争中广泛地应用火铳,组建了专门的火器部队,提高军队的战斗力。

那真是一个火器花样翻新,你方唱罢我登场的时代。 为了探访那个时代火器的成就,我来到了重庆合川区的钓鱼城。此地在重庆以北60余公里,川东平行岭谷第一道山华蓥山山麓。来自北方的三条江水涪江、嘉陵江和渠江因山势阻挡水流合在一处,故得名合川。合在一起的嘉陵江来到华蓥山前,对于打通山脉似乎犹豫了,在钓鱼山脚下拐了一个巨大的“U”形弯,钓鱼城所在的方山正处在江湾之内,俯瞰着碧绿色默默流淌的大江。已是春日山花烂漫,刚下了一天的小雨,整座山似乎被一层湿气罩住,又清新又有点孤冷。

为了探访那个时代火器的成就,我来到了重庆合川区的钓鱼城。此地在重庆以北60余公里,川东平行岭谷第一道山华蓥山山麓。来自北方的三条江水涪江、嘉陵江和渠江因山势阻挡水流合在一处,故得名合川。合在一起的嘉陵江来到华蓥山前,对于打通山脉似乎犹豫了,在钓鱼山脚下拐了一个巨大的“U”形弯,钓鱼城所在的方山正处在江湾之内,俯瞰着碧绿色默默流淌的大江。已是春日山花烂漫,刚下了一天的小雨,整座山似乎被一层湿气罩住,又清新又有点孤冷。

蒙古帝国的铁骑横扫欧亚大陆,其兵马所到之处城市和堡寨如同风卷落叶,几乎没有能抵抗得住的。中国南方平原上的城市面临着同样的危局,川渝大山深处双方对峙的前线城池尽毁,一片狼藉。南宋著名的抗蒙将领余玠采纳了当地人借助川渝的地形特点、构建山城防御体系的办法,以点控面,依山制骑。他领着军民在山上筑城,先后在四川、重庆境内修建了80余座山城。如今保存完好的约10余座,如钓鱼城、多功城、云顶城、神臂城、虎头城、运山城、大良城、凌霄城等。凭借这些扼守江流的堡垒,蜀中军民抗击蒙古军队长达半个世纪之久,就算南宋已亡,有些城池犹未放弃抵抗,如凌霄城,这座宜宾境内的城堡,抵抗蒙古铁骑三十一载,崖山在南宋朝廷灭亡后仍坚持了十几年。

川渝防御性城堡的固若金汤,我在登上钓鱼城所在钓鱼山的时候一下子就感受到了。汽车七拐八拐驶上山道,立时鸟鸣啾啾,和山下繁华的都市隔绝开来。站到高处向前看是大江,转过身还是丝绸条带一样的江水,可即便我已经站到了钓鱼城的住宿区,离着城池还是有仿佛走不完的路程、爬不完的台阶。沿着小路向山上爬,峭壁陡直,石头的台阶如同贴在悬崖绝壁上。路上我遇到一段城墙,城墙从江边如同垂直般插到山顶,看城墙的残垣断壁处,为了防止砖石滑塌,隔一段会埋下一根木桩,城墙的外围还用砖石砌一道水沟,引导水流绕过墙壁,防止城墙基础被浸泡而垮塌。

从江面到山顶的钓鱼城足有200米的落差,山腰上长出的高大的黄葛树,树冠探到城墙上,绿竹一丛丛密不透风地生长,柏树也“蹿”得极高,整个山被树木围合显得生机勃发。可陡直的山体对靠两腿攀爬的人类却不友好,我爬不久就累得气喘吁吁了。整个山体四周多是绝壁,也难怪在草原上所向披靡的蒙古铁骑束手无策。

能在四面悬崖的山顶筑城,全赖四川盆地多方山的地理特点。所谓方山,即顶部平坦四周陡直如同桌子一样的山。盆地里“长出”顶部平阔的山,全赖山顶的基岩层更坚硬,下部的岩层却不那么硬实,年深日久耐侵蚀的山顶保留下来,底部不耐侵蚀,流水把山坡切削得直上直下。远古海陆转换,盆地内很多地方的表层岩层致密坚固,底下却疏松,经年累月产生的方山地貌竟给南宋军民带来了如此独特的地质礼物。

当我终于爬到钓鱼城山顶,不得不说,完全改变了我对山的认知。山上一片平阔,绕着山顶走了很久都没到头,山顶的面积至少有一平方公里,中间还有一个很大的水塘。高地上有水塘,其实很好理解,硬石山顶走势平缓,自然在低洼处积蓄出水塘,整个钓鱼城拥有不下10个这样的“天池”,山上还有多处水井,保证了军民的用水。

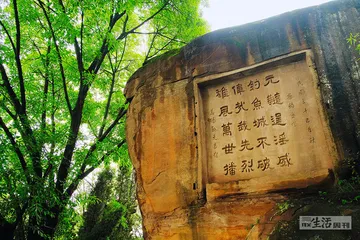

面积既大,中部的操演练兵场比足球场只大不小,周边是后人在官兵衙署基址上修建的展览室。展室外,正对着山下矗立着的抛石机的铜制模型。彼时守城的军民就是用抛石机击退蒙古军队的进攻的。护国门城楼上还存有炮台遗址,却没有我们熟悉的火炮——原来那时的“砲”,便是我在兵营遗址看到的抛石机,是以机械装置发射石弹的装置。钓鱼城南水军码头、始关门等处南宋炮台、檑石堆的考古发现就显示彼时的防守是以抛石机发“炮”的。 钓鱼城之所以名扬海外,就在于它以孤城抵挡住蒙古数万大军,还在此要了蒙古大汗蒙哥汗的性命,也因此改变了蒙古铁骑横扫欧亚的征服进程。蒙古铁骑号称上帝之鞭,鞭子扫过之处欧亚城市无不摧折,一个中国内陆偏远的山城却折断了这条无坚不摧的鞭子,为南宋延续国祚20年,钓鱼城之战也因此被历史所铭记。

钓鱼城之所以名扬海外,就在于它以孤城抵挡住蒙古数万大军,还在此要了蒙古大汗蒙哥汗的性命,也因此改变了蒙古铁骑横扫欧亚的征服进程。蒙古铁骑号称上帝之鞭,鞭子扫过之处欧亚城市无不摧折,一个中国内陆偏远的山城却折断了这条无坚不摧的鞭子,为南宋延续国祚20年,钓鱼城之战也因此被历史所铭记。

夺了蒙哥汗性命的,是钓鱼城射下的箭矢,是抛石机抛出的石块,还是炮弹,这是谜一样的问题。翦伯赞主编的《中国史纲要》写道:“蒙古军因军中痢疫盛行,死伤极多,蒙哥汗又为宋军的飞矢射中身死。”《马可·波罗游记》和明万历《合州志》则记载蒙哥汗在攻打合州时被钓鱼城守城武器矢石击中而重伤后去世。我在展室里看到的是更详细的说法,蒙哥汗站在台楼上瞭望军情,钓鱼城守军即开炮向台楼轰击,霎时,“鱼跃火云翻阵黑,炮摧赤日压营红”,桅断台毁,攀桅人身殒百步之外,蒙哥汗猝不及防,当场被飞丸击中。蒙哥汗去世,蒙古内部陷入汗位争夺,一时内讧大乱,对南宋的侵犯也就暂时停止了。

飞丸是石头还是带有火药的炮弹,钓鱼城现存有一处“九口锅”兵工作坊遗址似乎给出某种暗示。遗址原裸露面积近1000平方米,其间分布有表面磨制光滑、圆心犹如柱础的“锅”状凹坑,据信是研制火药的地方。后来我在重庆中国三峡博物馆看到了奉节白帝城出土的宋代灰陶火雷,是形如西瓜的、大小也如四五斤西瓜的小口陶罐,彼时抛石机发射的或许已经是可以爆炸的炮弹了。火炮拉开了差距

后来我又去了贵州省博物馆,历史展览的最后一个展室里陈列着清代的火炮阵列,有铁炮有铜炮,大大小小足有10余种。可那时的火器,中国已经远远落后于西方。即便是明代,明人与当时清军对战中使用最多的红夷大炮,其原型是欧洲在16世纪发明的。红夷大炮长身管,射程远,纺锤形结构炮身后部更粗,不容易炸膛,前部更细,节省了材料也便于运输。后重前轻的结构也便于炮身调整,利于瞄准。

红夷大炮的操作与铸造技术是近代东方大陆文明向西方海洋文明学习的第一课。中国人还在西方铸铁炮的基础上自创出铁心铜体红夷大炮,不仅比铜炮更轻更省,且大幅强化了炮管的抗膛压能力,其品质曾在世界居领先地位。可在清朝定鼎之后的长期和平状态中,技术上的探求很快停滞了,鸦片战争时清军已经完全不是英军的对手。

目前,被广泛认为是世界上最早的、现代意义上的管型火器是中国元代初期出现的,元末农民战争中火炮已经普遍使用,成为争斗方依仗的力量。张士诚的军队曾在绍兴城头布置“数十火筒齐放”,徐达在平江之战中调集2400门将军筒,形成人类历史上首个炮兵集群。鄱阳湖之战中,朱元璋的舰队将两门碗口铳固定在可180度旋转的木板上,形成了世界最早的舰载火炮协同体系。苏州围城战中,张士信还是被“铜将军炮”击毙。及至明朝定鼎天下,朱元璋对火铳和火炮的作用也极为重视,规定了火器在军队中的配比。 但中国火器之落后于西方,以及一步步拉开差距,也是在明朝建立后形成的。欧阳泰把中国火炮技术落后于西方归纳为多个因素,如城墙因素:中国的城墙内夯泥土,厚度大,一般在10米以上,且墙体倾斜,能够吸收炮弹的冲击力,很难被正面击破。而欧洲的城墙薄而脆弱,一般厚度在2米左右,大炮简单轰击就能打开缺口,因此火炮在欧洲具有巨大的实战价值和改进潜力,这促使欧洲不断发展火炮技术以用于攻城。

但中国火器之落后于西方,以及一步步拉开差距,也是在明朝建立后形成的。欧阳泰把中国火炮技术落后于西方归纳为多个因素,如城墙因素:中国的城墙内夯泥土,厚度大,一般在10米以上,且墙体倾斜,能够吸收炮弹的冲击力,很难被正面击破。而欧洲的城墙薄而脆弱,一般厚度在2米左右,大炮简单轰击就能打开缺口,因此火炮在欧洲具有巨大的实战价值和改进潜力,这促使欧洲不断发展火炮技术以用于攻城。

自明朝统一中国,这片土地进入相对和平时期,虽有小的征伐,但没有大的征战,对火炮等军事技术的改进需求不足。而同期欧洲进入持续、激烈的战争状态,各国为了生存不断进行军事创新,火炮技术得以快速发展。如在1760年至1839年间,中国处于清廷统治时期,长期和平使得清政府无须进行军事技术改良。而西方从七年战争到法国大革命、拿破仑战争,战乱频仍,火枪火炮技术在实战中不断改进。根据欧阳泰的统计,火炮发明后有一段时间,中国和欧洲的火炮长度大致相同,可随后欧洲的火炮越来越长,中国的火炮却停滞不前了。 文艺复兴后西方进入科学时代,实验科学突飞猛进,弹道抛物线、空气阻力、火药反应效率等方面的科学研究成果不断,彻底改变了枪炮的设计,并直接被应用于欧洲战场。而中国在这一时期缺乏相关科学研究与应用,火炮技术逐渐落后。

文艺复兴后西方进入科学时代,实验科学突飞猛进,弹道抛物线、空气阻力、火药反应效率等方面的科学研究成果不断,彻底改变了枪炮的设计,并直接被应用于欧洲战场。而中国在这一时期缺乏相关科学研究与应用,火炮技术逐渐落后。

回顾这一段历史,不由得想起了元明之际两位开国皇帝对王朝兴衰的总结。元世祖忽必烈解释前朝之败,“辽以释废,金以儒亡”。辽代佛教盛行,从皇室到普通百姓对佛教都极为尊崇,大量的人力、物力、财力被投入佛教相关事务中,如修建寺庙、铸造佛像,这消耗了辽朝的国力。金朝在入主中原后推行汉化,尊崇儒教,女真人逐渐摒弃了自己原有的尚武精神,变得文弱,战斗力下降。儒家的繁文缛节和等级制度也使得制度僵化,官场腐败。元朝于是坚决防范汉化,宗教上也排斥汉传佛教而推崇藏传喇嘛教。

朱元璋将元朝的失败简略为“元以宽失天下”,天下既定,开国者最关心的是如何保住统治,明朝制定了异常严苛的社会管控体制,确立的立国根本是重农抑商、闭关锁国,这就从内部抑制了创新。而外部缺乏竞争,整个国家也就没有了探求技术进步的动力。当然,这只是一个单线条的梳理,历史从来是盘根错节的,由无数个个体的欲求推动。但历史的洪流裹挟下,四川南部的市场、技术和组织体系的一场萌动,还是消失在更大尺度的历史激流中。

大航海时代悄然来临,外边的世界发生的跃迁,让沉睡的帝国措手不及。

〔参考资料:(美)欧阳泰(Tonio Andrade)《火药时代:为何中国衰弱而西方崛起?决定中西历史的一千年》、黄一农《红夷大炮与明清战争》等〕