“开放自维持”之策

作者: 史舒琳 周信行 黄竞雄 韩颂 牛心苗编者按:在2024年“‘京’彩文化·青春绽放”行动计划园区行活动中,主办方邀请20位高校导师带领59名学生助教开展园区调研活动近20次,师生通过实地调研,近距离观察了解首都文化产业园区,为园区发展建言献策,最终形成20余篇调研报告。本期,我们节选刊登清华大学建筑学院史舒琳老师团队、中国传媒大学文化产业管理学院刁基诺老师团队的调研报告,请大家听听导师们在活动中的感言。

工业遗产是城市历史发展的重要见证,也是文化记忆的重要载体。作为中国工业化的典范,首钢曾以“工业大院”的封闭式自循环模式运作,内部生产、生活和服务高度自给,有效支持了园区的高效生产,也塑造了独特的工业文化记忆。然而,随着钢铁生产功能的外迁,首钢不仅需要重构物理空间,更需要重塑发展理念。这需要充分挖掘园区的历史文化、生态保护、空间利用和创新产业等底层价值,构建价值网络以优化整体效能,释放发展潜力。

围绕首钢园区工业遗产的发展转型,结合文献、资料整理和案例研究等工作,清华大学建筑学院“园区行”团队开展了多轮调研,包括于2024年9月4日,实地调研首钢园,与园区运营与规划负责人座谈;9月16日,服贸会期间的实地调研;9月26日和10月25日,先后与两位完成过首钢园发展相关课题的项目负责人座谈等。通过综合分析首钢园区的内部资源和外部环境,团队从价值网络构建视角,以发展的眼光探讨首钢园区的优势与挑战,并提出从“封闭自循环”到“开放自维持”的发展策略,为园区决策提供参考。

价值网络构建:从“封闭自循环”到“开放自维持”

首钢在1919年至2010年的工业生产阶段中,将自身作为封闭式的系统,形成自给自足的生产体系、生活服务设施与福利保障体系来维持运转。2010年之后,随着钢铁生产完全停工和受冬奥会等重要外部因素的影响,如今,首钢园作为工业遗产与更新转型的典范,已向社会开放,持续形成和展现了独具特色的多元价值。然而,面对未来发展的需求与挑战,当前各类价值资源之间尚未充分形成合力,转型发展的过程中仍充满各类已知和未知的潜力。为此,首钢园必须充分发挥、深度整合各类价值,构建一套足以依靠自身,而非通过外部支持便能实现持续发展的开放价值体系。既需要深刻认知自身价值,通过融入外部价值体系不断拓展自身价值网络,也需要积极向外输出自身价值,以此吸引更多资源,反哺自身价值网络发展。

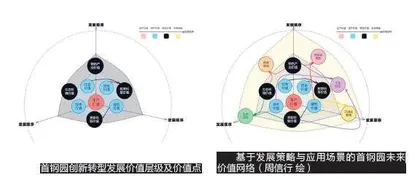

基于对首钢发展历程中各类价值的系统梳理,结合首钢未来发展潜质,团队提出一种层级网络化的价值体系构建思路,即通过整合各类有效价值的时空关联,灵活组合形成发展策略与应用场景,从而构建更开放的自我可持续发展的新系统。

价值网络构建策略

体验式娱乐项目策划:工业遗产+产业发展

首钢园作为一处工业遗产,具备良好的工业生产价值,结合系统性策划和价值网络构建,可以将历史遗迹转化为丰富的文化资源,提供独特的文化体验和教育机会。以体验式娱乐的方式创建和迭代不同的娱乐项目主题,例如钢铁冶炼、环保治理、赛博科幻等,打造全天候、全时段的娱乐项目来吸引访客。

沉浸式教育项目策划:工业遗产+科普教育

数字化和互动设施的引入可以将首钢园打造成为一个创新和现代产业发展的平台,成为一个吸引游客到访、激发创新思维、开展教育科普等的“工业文化体验区”。通过互动式科普和沉浸式体验,参观者有机会在多种互动环节中,深入地感受和理解工业遗产转型的魅力和产业价值。

产业价值+更新经验——首钢工业纪念策划

深入梳理首钢的丰富文化脉络,结合产业价值和更新经验强化首钢的文化叙事,有助于结合体验式娱乐、沉浸式教育,活化首钢丰富的工业遗产,创造独特的首钢文化体验,使首钢成为一个生动的“文化博物馆”,打造首钢的文化IP,为首钢园的文创产品注入市场活力。

生态价值+产业价值——休闲景观资源整合

遗产本体与赋存环境的结合,形成独特的工业遗产、丰富的休闲空间和活跃的科幻文化氛围,有助于将首钢打造为首都西郊重要的休闲目的地,并成为整合京西各类休闲活动,如为骑行、自驾、露营、徒步提供消费服务和后勤保障的区域枢纽。

生态价值+更新经验——生态应对气候挑战

首钢园作为从工业生产到生态空间成功转型的典范,其更新经验凸显了生态价值在城市发展中的核心作用。园区通过改善环境质量,调节区域微气候,缓解城市热岛效应,为城市居民提供自然疗愈支持,不仅为周边区域提供了生态屏障,还为其他工业园区的生态转型提供可借鉴的模式。

北京首钢园区的价值网络构建,是其从封闭循环走向开放互动,从单一功能走向多维价值的转型关键。这一网络不仅整合了首钢园内部的历史文化、生态保护、空间利用和创新产业等多元价值,也通过分析与外部环境积极互动,适应宏观经济环境变化与消费市场变化趋缓、文娱需求增长等挑战和机遇,帮助首钢园区不断优化资源配置在增强文化、科技、生态等领域的竞争力,发挥工业遗产在新时代的多维可能。

展望未来,团队建议首钢园区进一步强化其价值网络的构建,继续深化“开放自持续”的发展模式,成为北京市、全国乃至世界工业遗址转型的标杆,为工业遗产转型和促进联合国可持续发展目标实现等全球议题提供中国经验。

园区导师说

2024年7月至11月,我有幸带领清华大学建筑学院研究生团队参加了“ ‘京’彩文化·青春绽放”行动计划2024园区行活动,聚焦北京首钢园开展调研并完成《从“封闭自循环”到“开放自维持”——首钢园价值网络构建》报告。回顾整个活动和报告撰写历程,可谓“峰回路转”“柳暗花明”。

“峰回路转”是我们团队开展调研、分析和报告撰写的过程。在活动初期,我们基于研究内容必要性和信息空白,提出“首钢园价值定位与价值网络构建”选题方向。然而,随着调研不断深入,我们意识到首钢园所面临的问题和挑战的复杂性:已经探索的发展路径、逐渐明确的发展方向、尚未浮现的发展可能,以及它们之间的相互影响和多维度的挑战,不断冲击我们对首钢园的认知。那段时间的感受就像在翻越一座大山:不断出现岔路,不知远近陡缓,还要担心迷路。经过短暂的犹疑,我们选择尽快寻找一个视野开阔处,俯瞰全局判断路线。为此,我们不仅尽可能多地收集首钢园自身的资料,也大量收集可能关联的空间、产业以及相关案例等信息。终于,在不断探索后,一些关键研究点逐渐浮现,我们找到了前进的方向。

但在推进的过程中,我们发现首钢园面临的挑战,从宏观经济形势、中观区位限制到微观业态同质化竞争等,似乎都给我们的前进之路铺上了荆棘,研究一度陷入僵局。但是事物没有绝对的优劣,当我们定下心来、转变视角,就豁然体验到了“柳暗花明”。我们发现,首钢园空间难以与传统商业模式相唱和,却能与科幻产业、公众教育相得益彰;对科创产业不利的地理区位却可成为拉近城市和大自然距离的锚点,包括利用自然疗愈产业创造生态、经济、社会价值在构建价值网络时,我们也曾对诸多价值点之间的结构逻辑感到茫然。但引入时间维度后,答案竟在一瞬间浮现了!

虽然这次“园区行”活动时间不长,但团队各位成员在扎实调研、紧密合作的基础上,不断拓宽视野、调整视角,不仅深入理解了首钢园的发展历程和多元价值,也获得了许多自我突破和成长。

责任编辑:张琦