“乐"欣赏,为孩子插上美的翅膀一小学音乐欣赏课“以乐为乐”教学方式的实践探索

作者: 刘季静在“十四五”期间,小学音乐教学的核心任务是促进学生核心素养发展。教师通过构建开放、自由、包容的音乐欣赏课,帮助学生实现内在与外在的融合,提升音乐能力和素养。然而,由于小学生审美认知能力有限,传统教学方式难以激发他们的兴趣,导致他们无法深入感受音乐的美和内涵,错失了提升音乐和美学素养的机会。为此,小学音乐教学应引入以学生为中心的新型教学方式,让学生在音乐欣赏中获得乐趣、体验和成长。基于此,笔者对本校一到六年级的1150名学生进行了问卷调查,对学生平时掌握的歌唱作品和欣赏作品所作的调查分析情况如下:

结果显示, 78% 的参与者表示喜欢歌唱作品, 16% 认为一般,仅有6% 不喜欢。相比之下,对于欣赏作品,只有 9% 的参与者表示喜欢,18% 认为一般,高达 73% 的参与者表示不喜欢。这些数据表明,歌唱作品在参与者中普遍受到欢迎,而欣赏作品的受欢迎程度则显著较低。小学生对声乐作品的喜爱远超欣赏作品,主要原因是缺乏新颖、创新的教学方式。教师在教授欣赏作品时过于注重传统教育,忽视了个体差异和学生自主发现音乐美的能力,导致音乐教育偏向知识灌输和技巧训练,而非欣赏性教育。为此,笔者以欣赏课教学方式为研究对象,开展了小学音乐欣赏课堂教学的实践研究,旨在探索更有效的教学方法。

一、设问式欣赏,感知“乐之情”

音乐课堂的设问,需要凸显问题的音乐性、针对性、层次性和生成性等方面的教学策略,通过循序渐进的把学生的思维一步步引向认知新高度的同时,再达到自己和其他人的共感共鸣。

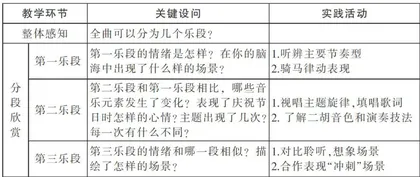

耳熟能详的二胡独奏曲《赛马》是四年级的欣赏曲目,笔者立足于学生音乐思维宽度、广度、深度的培养。设计了以下的课堂设问,让学生自然地进入问题情境。

二、图谱式欣赏,表现“乐之美”

学生的音乐审美体验和文化认知需通过生动、多样的音乐实践活动实现。教师应以学生为中心,设计丰富的方法,引导学生在聆听、表演和创造中学会学习、思考、合作与分享,从而理解音乐并与之共情。例如,采用奥尔夫教学法中的“图谱观念”,帮助学生快速掌握节奏和旋律变化,捕捉音乐细节。同时,运用颜色和图式组合丰富视觉教学,提升学生对音乐规律的感知能力。

例如,在《打字机》的教学案例中,通过视听结合,主题旋律赏析,感受旋律走向和特点,在黑板上出示图谱如下:1.听主题—初听主题,听铃声和倒机声出现的次数;2.画主题—勾画旋律线,感受乐句感,让学生们感知音乐自有的美感;3.感受B段旋律——感受旋律走向,刻画不一样的音乐形象。有效的学法指导,能使师生、生生间互相配合,全心投入到探索与创新的合作学习之中,能够更好的达到与音乐共情的教学目标。

三、情境式欣赏,体悟“乐之境”

教学中运用情境来沟通认知与情感的联系,通过情境来促进学生产生相应的情绪反应,并将这种审美情感转化为理性认识,从而使学生产生一种积极向上的精神力量。《魔法师的弟子》是六年级音乐欣赏课内容,乐曲包含魔法师、弟子、小扫把和旁白四个角色,剧情富有戏剧性。教学重点可放在剧情起伏上,小扫把的角色设计可从个人逐渐过渡到集体呈现。学生通过逐层聆听、设问回答,在思考中生成课本剧,并根据剧情设计表演情境。例如,分组展示第五幕或第六幕,一人扮演师傅,一人扮演徒弟,演绎师傅归来退去大水的场景。

在上述案例中,学生通过想象情境、配合音乐和多媒体,构建了完整的情境式欣赏体系,使他们对作品的理解更深刻,真正感受到音乐与场景的共鸣。这种以学生为主体的情境式欣赏课,有助于学生自发形成欣赏意识,掌握欣赏技巧,更深入地体悟音乐的乐趣。

四、创作式欣赏,尝试“乐之乐”

(一)巧设活动,点燃共情之花

创造没有固定的模式,音乐创造活动更没有:“标准答案”。音乐教师应该启发学生立足于音乐作品,创造性地进行艺术表现,让孩子去展示各自的想象力和创造力,让音乐课堂真正成为发展学生个性,培养全面发展的创新型人才的舞台。

在教授《春天举行音乐会》时,笔者在教室摆放了多种打击乐器和发声材料,鼓励学生尝试演奏并探究音色,寻找适合草原声响的音效。除了用双响筒模仿走路声、手串铃模仿鼓掌声、铝片琴模仿泉水声外,学生们还兴奋地用铁皮模仿雷声、揉搓塑料袋模仿雨声,甚至用人声模仿牛羊叫声,课堂氛围生动有趣。

创新活动需要孩子与音乐共情的感受,没有共情也就没有创新,会因为创新来源于各自有色彩的生命个体,来源于具有创新精神和思维个性的人。

(二)各美其美,开拓创造时空

轻松愉快的音乐课堂需要教师因材施教,突显学生主体地位。小学生喜欢玩、模仿和表演,教师应巧妙设计教学环节,如通过游戏和表演让学生在玩中学、演中悟,深化知识理解,增强音乐和情感体验,锻炼表演和创造能力。同时,教师应融入学生游戏,拉近师生距离,激发学习兴趣,提升思维能力,培养音乐实践和鉴赏能力。

以《三个和尚》第二课时为例:

教师出示板胡、坠胡和管子的图片并播放音色,引导学生回忆上节课的三个“好朋友”及故事。随后,教师鼓励学生用三段音乐编创新版“三个和尚”故事。小组上台展示时,一人旁白,其他人表演,教师协助播放音乐。小组需说明音乐出现的顺序,三个主题可根据情节打乱或重复使用。展示结束后,教师肯定学生的创意,并强调音乐中音色和情绪的变化,鼓励学生未来创作更多作品。(分别出示板胡、坠胡和管子图片,并播放音色)

小学音乐欣赏课堂应让音乐课“活”起来,让学生“动”起来。通过融入音乐游戏元素,帮助学生投入音乐、体悟美。教师应合理运用游戏,立足实际,因材施教,选择有效策略,引导学生打开音乐殿堂,走进美的世界。

(三)和谐共舞,培养创新品质

高尔基曾说,美是自由的象征。每个孩子都有独特的“心的耳朵”。教师应尊重并鼓励学生在音乐实践中进行创造,如同一首歌曲可有不同演唱形式,一个乐句可有不同处理,一首作品可描绘不同意境或塑造不同形象,只要听觉想象合理。通过培养创造习惯和创新追求,激发学生的潜能,帮助他们在未来人生中发挥自己的力量。

责任编辑邱丽

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:djya20250462.pd原版全文