产业牵引智造为核:新工科背景下工程教育范式研究与实践

作者: 吕汝金 王海舰 赵雪梅 高兴宇 张存吉

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)12-0001-04

Abstract:Inordertocultivatehigh-qualitycompositeappliedtalentsinthenewera,higherengineeringeducationneedsto buildaewtalent training educationand teachingsystemaroundtheemergingengineringeducationconcept.This paper analyzesthecurentsituationandshortcomingsofengineeringeducationunderthebackgroundofemergingengineeringeducation. Atthesame time,itresearchesandtriesfromtheaspectsof teachingconcept,teachingplatformconstruction,teaching system constructionandoperationmanagementmechanism.Thepracticeshowsthattheengineringeducationparadigmunderthe emergingengineringeducationbackgroundcanefectivelycultivatecollgestudents’highqualitycompositeaplicationability and can provide reference for the reform practice of higher engineering education in the new era.

Keywords:emergingengineringeducation;engineeringeducation;interdisciplinary;compositeappliedtalent;paradigmstudy

2017年2月18日,教育部在复旦大学召开了高等工程教育发展战略研讨会(形成了新工科建设的“复旦共识")。同年2月20日,高等教育司发布了《教育部高等教育司关于开展新工科建设研究与实践的通知》教高司函[2017]6号),标志着新工科建设正式全面启动。同年,“天大行动"和"北京指南"等新工科建设指导性文件先后出台,为促进高校在不同层次不同领域办出特色、办出水平,努力培养不同类型的卓越工程人才,全面提升工程教育质量指明了方向。

高等工程教育与产业发展密切相关,而地方高校担负着区域经济发展和产业转型升级的重要支撑作用,如何主动把握行业人才需求方向,增强学生的就业创业能力,培养大批具有较强行业背景知识、工程实践能力、胜任行业发展需求的高素质复合应用型人才,积极发挥地方院校在新工科建设中的角色作用,是地方高校自身发展必须面对和亟需解决的问题4。

现阶段,地方高校在学科、专业和人才队伍建设等方面相较于本世纪初已然取得了长足的进步,但在新工科背景下如何利用和整合现有资源高质量开展工程教育方面仍然存在不足[-8],集中表现在教育教学理念更新、复合应用型人才培养平台构筑、跨学科人才培养教学体系和运行管理制度建设等方面。现以为例,探讨其新工科背景下工程教育改革研究与实践情况,为高等工程教育的开展提供一些参考。

一新工科背景下高等工程教育的现状和不足

第一,原有专业和教学平台围绕传统专业人才培养目标进行建设,难以适应新工科背景下工程教育发展的新要求。

原有专业平台建设理念滞后,以满足常规经济模式下传统专业工程应用型人才培养为目标,过分拘泥于专业细化内容,学科专业的前沿性、交叉性和综合性不足;缺乏不同专业间、学科间的学习互鉴与交流机会。制约了新工科背景下学生工程视野拓展和跨界能力发展的空间。

第二,原有的学科专业课程体系结构过于专业化,传统工程教育内容难以满足新工科人才培养质量标准要求。

传统课程体系没有系统贯彻OBE理念,支撑的人才培养目标高度已难有新突破。面向新需求,传统课程体系支撑人才成长路径不够明确、能力层次提升不够清晰,纵向高度不够、横向交叉不足,缺乏形式多样、内容丰富、层次递进并有效衔接的课程内容体系,难以体现新工科背景下人才培养的高质量保障要求。

第三,原有的学科专业人才培养机制固化,人才队伍结构不合理,束缚着新工科背景下工程教育生态系统的良性发展。

传统的人才培养机制重学科建设轻专业建设、重理论教学轻实践训练、重专业知识传授轻优秀人文素养熏陶、重标准化路径培养轻个性化自由发展、重校内轻校外,导致科研与教学、理论与实践、能力与素质和知识与兴趣等分别存在“两张皮"现象,同时,人才培养机制也会长期影响人才队伍的建设。固化机制束缚着新工科背景下工程教育的有效开展。

二新工科背景下高等工程教育范式研究与建设内容

(一)新工科背景下高等工程教育理念

针对新工科背景下高素质复合应用型人才培养要求,提出以“立德树人为根本任务,加强内涵建设,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和合格接班人”为指导思想,明确“具备大工程系统观和解决复杂工程问题能力"的新工科人才培养目标,确立了“面向新兴产业需求,围绕智能制造核心方向,加强新兴专业质量建设、升级改造传统专业,打造专业知识体系的交叉体、人才成长路径的贯通体和教育教学业务的共同体”的改革思路,全面提升学生的学识品行及跨学科的工程应用与创新能力。

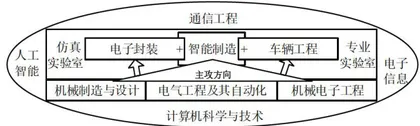

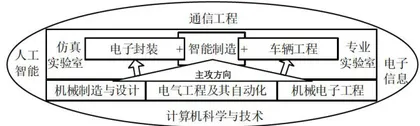

(二)面向产业需求,科学构筑专业集群新结构

面向新兴产业,布局新建新工科专业一智能制造专业作为核心方向,将人工智能、大数据、新能源、自动驾驶和机器人等新技术融人现有专业,以“现有专业 + 智能制造"的专业交叉思路,将相互独立的专业打造为相互支撑和促进的聚合式专业结构,并作为整体向学校的优势学科专业交叉延伸,科学构筑“一核二新三传统四交叉"的专业集群新结构,模型如图1所示。即以智能制造工程专业为学院各专业的核心发展方向,积极开展新兴专业电子封装和车辆工程专业的教学质量建设,升级改造传统专业机械制造及其自动化、机械电子工程专业和电气工程及其自动化专业,同时基于以上各专业作为一个整体,积极向学校优势和新工科专业人工智能、通信工程、电子信息和计算机科学与技术专业交叉,为新工科背景下学生工程视野拓展提供充裕空间。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:gjxk20251201.pd原版全文

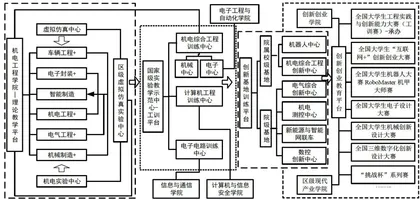

(三)整合内外资源,打造工程教育新平台

厘清新工科人才能力培养内涵,加强专业质量建设,整合内外资源,打造内容丰富、层次递进、有效衔接的四层级工程教育新平台,主要结构组成如图2所示,为跨学科能力培养奠定平台基础。

工程教育新平台包括:专业理论教学平台一工训平台(国家级实验教学示范中心平台)一创新基地训练平台一创新创业教育平台。按照专业新结构规划,专业理论教学平台包括6个专业和区级智能制造实验中心;工训平台由4个(分属不同学科/学院)国家级实验教学示范中心共同组成;创新基地训练平台由4个院级基地和2个院属校级基地组成;创新创业教育平台包括承办的中国大学生工程实践与创新能力大赛(原工训大赛)广西赛区选拔赛、广西高校大学生创新设计与制作大赛和积极参与参加的全国大学生“互联网 + "创新创业大赛等多项赛事,以及学院的区级智能制造现代产业学院和学校的创新创业学院共同组成,后两者主要面向校企合作项目或学生团队创新性强、市场前景好的孵化项目。

(四)面向技术发展,构建新工科人才培养教学体系

基于OBE理念,以立德树人为根本任务,依托“工程教育新平台”,以“价值引领一理论筑基一工训衔接一研创赛递进”为主线,构建高等工程教育教学体系。

1价值引领,加强课程思政建设。成立院级思政研究中心,制定全覆盖的课程思政建设实施方案,打造课程思政示范课、助选理工人文通识课,加大师资支持与培训力度,提高课程建设的验收和奖励标准。开展“三全"育人、“五育"并举,全过程培养学生家国担当及人文素养。

2)在理论教学平台加强新技术交叉课程建设、升级改造传统课程,拓展学生的工程视野和理论储备。诸如数控技术课程,通过虚拟仿真数字赋能,把抽象化理论具象化呈现加深学生对课堂知识的理解和应用,实现高质高效学习。

3)在工训平台建设跨学科项目式工程训练内容,培养学生“工程基础创新能力"以衔接第二课堂。

4)在创新基地训练平台(院级 + 校级 + 科教协同)打造“跨学科工程创新能力"训练模块,在创新创业教育平台(学科竞赛平台 + 创新创业学院 + 现代产业学院)构筑“跨学科系统创新能力"训练模块。通过研创赛递进的训练内容体系,循序渐进地培养学生解决复杂工程问题的能力。

(五)学院主体推改革,建立新工科人才培养运行机制

打破固化管理模式,立足“以本为本”工作宗旨,实施了学院做顶层设计推进、专业理论教学团队与实践教学团队相互协作理顺前学后续和制定理实结合模式、以学工为辅助、以学生为中心并作为主体积极参与的“三层一辅一中心"联动可持续改进机制,将教育教学参与要素由离散松垮式转变为生态聚合的教育教学共同体。主要建设内容包括:通过“不忘初心、任务导向”,将科研与教学、学科建设与专业建设间的关系由离散式变为“科教融汇"的聚合式;制定校企协同长效保障机制;基于高效、高质要求,成立课程或课程群教学团队,建立学院领导下的教学委员会负责指导和协调、教学督导委员会进行督导和考评机制;基于“标准化托底、尊重个性化发展"的思路,工训平台采用“学生主体 + 教师引导”自主探究式、创新基地平台采用“专业互补 + 学科交叉"团队自主合作式、创新创业平台采用"项目驱动 + 校企赛搭台"任务自选式等运行模式;面向新工科背景下应用型人才培养要求,加强双师型队伍建设,完善师资保障要求;学工在价值引领、人文素养、心理健康、学生管理、社会实践和条件保障方面进一步加强辅助和开展业务能力培训等。

三 创新点

(一) 专业集群新结构的创新

将专业相互独立并行结构转化为相互支撑的聚合式结构,并向优势学科专业交叉延伸的“一核二新三传统四交叉"专业集群新结构。

产业牵引、智造为核,以传统专业为基、以新技术为筋,以专业实验中心、虚拟仿真实验中心为有益补充,以优势学科专业为交叉拓展空间,打造专业集群新结构,构筑知识体系的交叉体。为突破学科壁垒和专业藩篱、拓展学生工程视野和跨界能力发展空间提供了一种新的借鉴。

(二) 工程教育新体系创新

面向技术需求,立足条件资源,综合改革教育教学各环节,打造出“价值引领一理论筑基一工训衔接一研创赛递进"的人才培养课程新体系。

基于OBE理念和人才成长规律,在“理论教学平台一工程训练平台一创新基地训练平台一创新创业教育平台"等第一课堂、第二课堂四层次平台,对应构建“层次递进、形式多样、内容丰富"的工程教育课程体系,依次培养学生“学识素养”—“工程基础创新能力”一“跨界工程创新能力”—“跨学科系统创新能力”的四层次能力。通过质量建设加强各环节的有效衔接,打造新工科人才培养成长路径的贯通体,探索出一条新工科人才培养成长的新路径。

(三)运行管理机制创新

以本为本、立德树人,建立“学院-专业-实践 + 学工]-学生"联动可持续改进的“三层一辅一中心"新工科人才培养运行机制。

面向新工科人才培养自标要求,为实现人才队伍结构调整及科教融汇、理实结合、专业与素养齐升、能力与品行并进、校企互补和标准化助益个性化发展,制定了“三层一辅一中心"的新工科人才培养教育教学的共同体模式。该模式引入学生作为主体参与教学和学习评价制度的改革,激励学生自主学习、奋发学习、全面发展。为保障人才培养高质、高效进行,提供了一种可参考的新机制。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:gjxk20251201.pd原版全文