乡村振兴背景下农林高校“乡村基建"微专业构建研究

作者: 张巍 王克俭 韦未

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)12-0019-04

Abstract:WiththecontinuousadvancementofChina’sruralrevitalizationstrategy,theimportanceofruralinfrastructure constructionhasbecomeincreasinglyprominent.However,theshortageofprofesionalshasbecomeamajorobstacletothe developmentofruralinfrastructure.Inresponsetothischallnge,thispaperproosestheestablishmentofa"RuralInfrastructure" micro-specialtyaimedatenhancingstudentspracticalabiliesandinovativeawarenessinthefieldofruralinfrastructure constructionthroughflexiblecoursesetingsandpracticalteaching.Themicro-specialtycoursesfocusonmarketdemand, integratingknowledgesystemsfromcivilegieing,wateronsevancyandahitecture,tocultivateigqualityinterdisipliay talentsthatalignwiththeruralrevitalizationstrategy.Throughasystematicteachingframeworkandasessmentmechanism,this paperexploresthetrainingobjectives,curiculumsystem,andimplementationplanofthemicro-specialty,aimingtoprovide sustainable talent support for rural revitalization and promote the long-term development of rural infrastructure.

Keywords:ruralrevitalization;microprofesioal;infrastructureconstruction;civil engineeing;waterconservancyproject

随着中国乡村振兴战略的不断推进,乡村基础设施的建设变得越发重要。乡村基建不仅是促进农村经济发展的基石,还在提升居民生活品质和社会治理能力方面扮演了关键角色[1-3]。目前乡村基础设施建设的一个主要挑战是专业人才的短缺,因此,迫切需要建立一个能够满足这一需求的专业教育体系[4。

目前,我国农林高校正在乡村振兴各类人才培养中发挥作用,农林高校土木类专业也有彰显办学特色、培养乡村基础设施建设专门人才的需求。微专业的培养模式聚焦于社会需求,课程内容围绕市场与就业需求展开,旨在提升学生的专业实践能力与知识应用能力,课程内容精练,教学方式灵活,通常利用课余时间进行授课,以帮助学习者快速掌握核心知识和技能[。这种灵活的学习模式和丰富的实践经验不仅提升了学生在相关行业的竞争力,还能帮助学生更好地适应快速变化的社会需求,提高其解决实际问题的能力。为此,本文提出了农林高校建立“乡村基建”微专业的构想,旨在通过针对性的专门人才培养,提升学生在乡村基础设施建设领域的实践能力和创新意识。这种新型教育模式不仅能够促进学生的全面发展,还为乡村基础设施建设提供了可持续的人才支持,为乡村振兴的长远发展奠定了坚实基础[10-12]。由于乡村基础设施建设涉及的工程类型涵盖土木、水利、建筑、给排水和环境工程等多个学科,因此,学科交叉与融合创新是培养乡村振兴战略背景下基础设施建设专项人才的必然途径。

本研究以农林高校的土木与水利专业为基础,探索“乡村基建"微专业的建设方案。基于乡村各类土建工程的社会需求,对各相关学科的知识体系进行整合,建立微专业的课程体系与考评机制,探索微专业的人才培养实施路径,旨在通过“乡村基建”微专业的构建,培养符合乡村振兴战略的乡村基础设施建设专门人才,为乡村振兴提供源源不断的人力资源支撑[13-14]。

一“乡村基建"微专业的意义

微专业的概念源于国外,最初由麻省理工学院与哈佛大学于2012年共同创建的在线学习平台edX[5-17]引入,并于次年首次提出。国内高校所设立的微专业多采用混合式教学模式,与传统“辅修"模式相似,旨在适应数字化时代对新技术、新业态和新模式的需求,促进多学科交叉融合,推动产学研用的协同创新和融合发展[18。这种新型专业教育模式不仅提升了教育的灵活性,也满足了社会对复合型人才的迫切需求[19-21]。

“乡村基建"微专业的意义可以从对学生、行业与用人单位的普遍意义来进行分析。对于学生而言,除学习原专业知识技能外,还能以较低的时间、经济成本辅修“乡村基建"微专业,系统掌握乡村基建相关知识和技能;通过一系列实践课程的设计,给学生提供向基建行业专家学习的机会,从而获得更多实践训练和创新创业素质训练;学生在取得原专业学位的同时,还能取得“乡村基建”微专业证书,提高在基层公务员、选调生等方面的竞争力。对行业与用人单位而言,由于微专业对学生扎根乡村、服务乡村的素质培养,毕业生就业后更能适应乡村基建相对艰苦的工作环境;由于微专业对乡村建筑物设计、施工进行有针对性的讲授并配合相应的实践课程,毕业生能更迅速地进入工作状态。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:gjxk20251205.pd原版全文

二 农林高校“乡村基建"微专业的构建

(1) 微专业的培养目标

通过严格的基础知识训练和工程实践训练,培养具有较宽广的人文科学和自然科学基本知识,掌握乡村基建涉及的勘测、设计、建造、保养和维修等方面的基本知识和技术,学生将系统掌握结构工程、地质勘探、工程材料、环保技术及智能化管理等领域的基础理论与操作技能,深入理解并能够有效应用乡村基建的实用技术。培养学生良好的人文素养、职业道德、社会责任感,以及较强的实践能力和创新能力,使学生在掌握基础知识的同时,具备应对农村基础设施领域复杂工程需求的综合能力。通过工程项目实践、创新设计竞赛和跨学科合作,学生将建立起较强的实践动手能力、创新意识和解决问题的能力。同时,专业设置多层次、多维度的工程实训模块,以模拟真实的农村建设环境,帮助学生在应对实际问题中巩固理论知识,提高应用能力。

该微专业最终目标是培养出能够扎根乡村、服务基层的高素质复合型人才。毕业生将具备在乡村基础设施建设中从事工程规划、项目设计、施工管理和运营维护等工作的专业能力,具备分析并解决实际问题的创新思维,并具备团队协作、跨学科沟通和项目管理的核心素质,为推动乡村振兴和基础设施现代化贡献力量。能够扎根乡村并胜任乡村基础设施建设领域的工程规划、设计、施工和管理等工作的高素质复合型人才和拔尖创新人才。

(二)微专业教学体系的建设思路

为构建“乡村基建"微专业,首先进行了“乡村基建"微专业的社会需求调查。通过对乡村居民的问卷调查,深入分析乡村各类土建工程的社会需求。调查研究结果表明,土木工程、水利工程和建筑学专业在乡村基建中均能发挥重要作用。乡村居民对学校建设的需求度最高,其次是对生活性基础设施的需求,而对农村景观的需求度不高。鉴于乡村基建工程类型多样且跨学科,我们在构建“乡村基建"微专业时,应通过土木、水利、建筑等多学科的深度交叉融合,重塑乡村基建知识架构,并注重以学生为中心的能力培养。具体而言,在激发学生兴趣方面,通过在核心理论课与实践课教学中引入实际工程项目,以项自驱动的方式推进学习,每门课程中的知识点都结合对应的工程案例,使学生在分析、应用和理解知识点的过程中逐步建立项目与理论的关联,通过这种方式,学生能够更好地感受到知识的实际应用价值,进而提升自主学习的兴趣和动力;在构建学生的知识体系方面,以学生自主学习兴趣为基础,围绕不同类型的乡村基础建设项目开展教学,每类工程项目的学习都以知识模块为单元,逐步扩展形成系统的知识体系,使学生在完成不同项目的过程中积累丰富的理论与技术知识,例如通过水利建设、道路施工、环境治理等多种项目的学习,学生能够形成多元化的知识网络,灵活运用多学科知识解决复杂的乡村基建问题;在专业技能培养方面,重视通过实践教学促进学生能力的提升。每类工程项目均配备相应的课程设计环节,例如结合乡村道路建设项自的课程设计,让学生从项自勘测、结构设计到施工组织进行全流程模拟训练,通过对项目的模拟设计、操作与反馈,学生可以快速掌握各类工程项目的关键技能,实现理论学习与实际操作的有机结合。

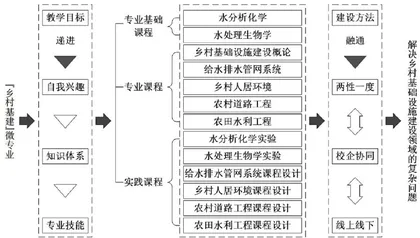

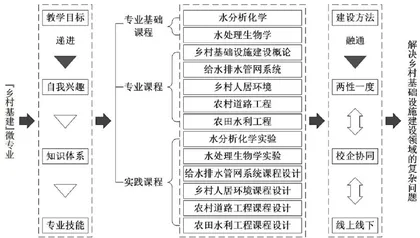

“乡村基建"微专业教学体系框架如图1所示。该框架通过将兴趣培养、知识体系构建和技能提升有效结合,使学生能够在完成学业后,具备在乡村基础设施建设中应用所学知识和技能的实际能力,并能够创新性地解决乡村建设中的技术与管理问题。

(三)微专业的课程体系与考评机制

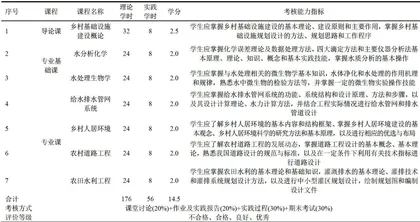

为了满足当前社会对乡村基础设施建设人才的需求,“乡村基建"微专业的课程体系和考评机制经过详细设计,见表1。该微专业培养方案总计232学时(其中实践课56学时),总计14.5学分,课程体系包括导论课、专业基础课和专业课三大模块,共设有7门课程。导论课模块设立乡村基础设施建设概论课程,以系统梳理和讲解乡村基建的基础知识,使学生对乡村基础设施的现状、需求和发展趋势有全面了解。该课程设置32学时的理论课,以及8学时的认知实习,帮助学生从基础入门,对乡村基建的宏观概念建立全面认识。专业基础课模块以水利与土木工程学院的高年级本科生为主要目标群体,假设学生已具备力学和工程的基础知识。本模块着重选取乡村基建领域亟需的水质分析和处理技术内容,设有水分析化学和水处理生物学两门课程,针对乡村水环境工程和自来水工程的需求,为学生提供水质相关的基础技能和知识。这两门课程各安排24学时的理论课,并配有8学时的实验,旨在加强学生在水质分析、检测及生物处理技术方面的动手实践能力。专业课模块围绕乡村基础设施建设中的关键领域开设课程,包含给水排水管网系统、乡村人居环境、农村道路工程和农田水利工程四门课程。每门课程设置24学时的理论教学,提供坚实的基础知识;同时各安排8学时的课程设计,旨在通过项目设计与方案模拟的形式,提升学生在给排水系统设计、居住环境改善、道路工程规划及农田水利项目实施等方面的实际应用能力。课程内容侧重培养学生的技术性和综合实践能力,使其具备应对乡村基建需求的专业素养。

(四) 微专业的人才培养实施

“乡村基建”微专业面向广东某农林高校水利与土木工程学院的本科生招生,计划在大三、大四两个学年开展辅修课程,帮助学生在专业知识和技能方面获得额外提升。该微专业课程与学生的主修专业相对独立,学生将在不影响主修课程学习的前提下同步进行微专业课程的学习。课程安排相对灵活,以便学生能利用课余时间完成微专业的学习内容。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:gjxk20251205.pd原版全文