区域现代化视野下校城融合发展的理论逻辑与动力机制

作者: 尹华丁 李红莉中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)12-0101-04

Abstract:RegionalmodermizationisanesentialpathwaytoachievingChinese-stylemodernization,withthesyergistic integratiooflocaluniversitesandcitiesservingasaciticalsupportinthisprocess.Thisarticlesystematicallyreviesdomestic andintemationaltheoriesandpracticalexperiencesofuniversity-cityintegrationWithinthecontextofregionalmodeizatinit constructsatheoreticalframeworkforuniversity-cityintegration,comprisingfivecoredimensions:demandmatching,vision planning,resourcesharing,culturalintegration,andcolaborativesymbiosis.Furthermore,itproposesfivedrivingmechanismspolicysupport,mehasmiovatiodustracadeiaooperationplatfocostructiondprojectriveie -to (20 provideteoreticalfoundationsandpracticalpathwaysforthesynergisticdevelopmentoflocaluniversitiesandcitiesunder regional modernization.

Keywords:regionalmodernization;localuniversities;university-citysynergy;theoreticalframework;dynamicmechanisms

区域现代化是推动国家经济、社会、文化和生态等多方面协调发展的重要战略,旨在提高区域综合竞争力和可持续发展能力1。区域现代化是推进中国式现代化建设的必经之路,区域现代化深度依靠城市现代化。习近平总书记2019年12月在《求是》杂志中提出:“产业和人口向优势区域集中,形成以城市群为主要形态的增长动力源,进而带动经济总体效率提升,这是经济规律”,揭示了区域现代化对城市现代化的依存逻辑。地方高校是城市核心竞争力的重要组成,在构建区域科技创新高地,实现城市与高校协同发展中发挥着关键作用。在区域现代化背景下,如何打破地方高校与城市之间的藩篱,通过校城融合发展推动功能耦合与资源匹配,加快培育区域新质生产力,实现"大学因城市而兴,城市因大学而盛"的目标,是当前理论和实践关注的重要问题。

一高校与城市融合发展的国内外探索

历史上,西方城市大学的出现要明显早于我国。

19世纪初,英美国家因经济发展加速对实用型人才产生了极大需求,一些重要城市开始建立大学,1826年成立的伦敦大学是英国最早的城市大学,标志了城市高等教育的开端。我国自1985年颁布《关于教育体制改革的决定》以来,确立了“三级办学”体系,鼓励中心城市设立高等院校,推动了“市属高校"的普及与发展。

已有研究对国内外校城融合发展的特点、模式和路径进行了广泛讨论。学者们普遍认为,西方发达国家的校城融合具有两大特点,其一是政府支持政策的有力保障,如英国赋予城市大学学位授予权,美国通过《莫雷尔法案》资助“赠地学院”,推动高校与区域协同发展。其二是校城融合理念和模式的创新,英国伯明翰城市大学和美国威斯康星大学的服务城市理念成为全球典范]。

在理论研究方面,美国教育家范海斯系统提出了“威斯康星理念”,提出“大学要为所在州服务,把大学送到人民中间”。克拉克·克尔在《大学的功用》中提出了“多元化巨型大学”思想。德里克·博克在《走出象牙塔》提出“坚守象牙塔是大学本性要求,走出象牙塔是社会发展的要求”,这些校城融合理论研究成果影响深远。

在实践研究方面,陈茜等@提出了培育共生单元、塑造共生界面、优化共生环境校企融合发展的对策;李宪振等凹认为城校融合要系统解决“融”“汇”“贯”“通"问题,彼此相互支撑、双向赋能。英美国家的成功经验对我国校城融合发展具有重要的借鉴意义,然而,鉴于国情和环境的差异,我们需结合区域和高校的发展实际,批判性地吸收国外经验,探索适应我国区域现代化需求的校城融合发展路径。

二 区域现代化视野下地方高校校城融合发展的理论逻辑

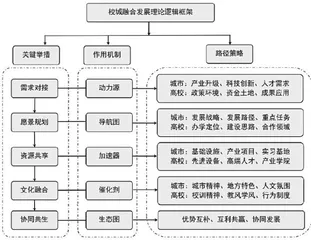

在探讨地方高校与城市融合发展的理论逻辑时,我们借鉴了古希腊哲学家亚里士多德提出的质料-形式说哲学思想。亚里士多德认为事物存在和变化有四种原因:质料因、形式因、动力因和目的因。基于这一理论,结合区域现代化的宏观背景,构建了地方高校校城融合发展的理论逻辑框架(图1),包含需求对接、愿景规划、资源共享、文化融合、协同共生等五个关键维度。

(一)需求对接:校城融合发展的动力源

20世纪90年代,美国社会学家亨利·埃茨科威兹(Henry Etzkowitz)和罗伊特·雷德斯多夫(Loet Ley-desdorff)提出了“三螺旋"理论,将政府、产业、大学视为创新体系的三大支柱,强调通过组织结构调整和制度创新,促进优质资源的集聚共享,形成一种非线性螺旋式上升的新型创新关系。在“三螺旋"理论中,需求链、生产链和行政链三个链条具有高度同步性,而需求链是新型组织关系的逻辑基础。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:gjxk20251225.pd原版全文

在地方高校校城融合发展中,“需求对接"指高校与城市在资源、服务和人才等方面实现双向需求的匹配与整合。在区域现代化背景下,城市作为区域政治、经济、文化和科技中心,对科技创新和专业技术人才的需求非常迫切。与此同时,地方高校寻求扩展教学和科研应用场景,通过社会服务提升学术成果的实际效用,从而获得可持续的政策、资金和产业支持。实践表明,通过建立定期交流机制,校城双方能够对接共同的价值追求和现实需求,明确双赢目标,充分发挥各自优势,推进区域产业链、创新链和人才链的“三链融合”,为校城融合发展奠定坚实基础,“需求对接”成为校城融合发展的关键动力源

(二)愿景规划:校城融合发展的导航图

愿景规划为地方高校与城市的协同发展提供明晰的发展方向与目标,发挥战略指引作用。管理学大师亨利·明茨伯格(Henry Mintzberg)提出,组织在制定发展目标时需考虑外部环境和内部资源的有效结合。合作组织通过灵活的沟通机制,深入了解彼此的合作需求、优势及存在的问题,进一步明确共同的发展目标、重点领域和实施路径,引导组织健康有序发展。

在区域现代化背景下,城市作为经济增长的引擎,是科技创新和人才集聚的高地,地方高校通过科技研发和人才培养,成为支撑城市可持续发展的重要平台。因此,校城双方需明确各自的角色和使命,共同制定长期战略目标与短期行动计划,设定具体的发展指标、合作领域和项目清单,并制定强有力的保障措施,实现资源优化配置,有效应对区域现代化带来的机遇和挑战。

(三)资源共享:校城融合发展的加速器

20世纪70年代末,美国社会学家普费弗(Pfeffer)和萨兰西克(Salancik)提出了资源依赖理论,将组织视作一个开放的系统,强调组织必须通过与外部环境的互动来获取能量和关键资源。该理论指出,组织间的协作不仅能减少单一资源的依赖,还能通过合作获得更强的竞争优势。特别是在资源分布不均的情况下,资源共享能够加深合作主体间的合作深度,并加速共同发展。

在区域现代化背景下,地方高校和城市通过多层次、多渠道的资源共享实现相互赋能。城市为高校的科研创新活动提供土地、项目和资金等支持,而高校则为城市的产业发展提供技术支持、人才资源和社会服务。例如,校城共享公共服务设施、文体设施、图书馆等资源,有效降低了各自的运行成本。校城共同建设的实验室、产业研究院、创新创业中心等平台,不仅提升了城市的创新能力,也为高校学科研究、人才培养提供了实践场域。因此,资源共享是加快校城融合发展的必然选择。

(四) 文化融合:校城融合发展的催化剂

英国文化人类学家爱德华·霍尔(EdwardT.Hall)提出的高低文化语境理论揭示了不同文化背景在沟通方式、价值观念、认同方式等方面存在的差异。通过文化认同和融合,合作主体能够实现更深层次的理解与共鸣,这对校城合作尤为重要。

“城市文化是一个城市的精神内涵和独特风貌,是城市居民在长期的生活和实践中形成的共同价值观、道德观、审美观,以及行为方式的总和"]。而高校文化涵盖精神文化、环境文化、行为文化和制度文化等方面,反映了学校在办学目标、价值观、校风学风等方面独特的精神气质。校城双方通过多维度、多形式的文化交流与合作,能够促进价值认同、建立高度信任,并实现理解共鸣。有助于打破认知壁垒,减少误解与冲突,提升彼此在战略规划、项目建设、社会服务、人才培养等方面融合发展的深度和广度。

(五) 协同共生:校城融合发展的生态圈

1879年德国生物学家德·贝里在其专著《共生现象》中提出了“共生”理论,用于描述不同生物种群之间的相互依赖和互惠共生的关系。从社会学的视角看,校城融合的生态圈指区域内城市、高校、企业和社会等多元主体相互作用、相互依存,形成的复杂而稳定的良性发展系统。

协同共生是校城融合发展的高级阶段,表明地方高校和城市之间建立了高度系统化、动态化的深度合作关系。“产教融合生态圈的建立,需要站在整体发展的高度,对左右环境因素加以检视,导引各方发挥优势、强化职守、优化关系,进而推动政府、企业、高校三方角色相互依赖,利益高度相关"],校城融合发展可以视为一个开放的生态系统,地方高校和城市在资源、服务、信息等方面建立多层次的联结,成为牢固的利益共同体,使双方在区域现代化进程中始终保持旺盛活力与创新动力。

三区域现代化视野下地方高校校城融合发展的动力机制

在区域现代化背景下,地方高校与城市的融合发展依赖于多方位的动力机制支撑。通过政策支持、机制创新、平台共建、产学合作及项目驱动等多重动力,可以有效促进校城融合的发展进程。

(1) 政策支持提供牵引力

各级政府在校城融合中发挥至关重要的作用,不仅是政策的制定者,更是资源配置的引导者与推动者。政策支持的牵引力表现在以下方面:一是战略规划与宏观指导,国家和地方政府通过制定战略规划和政策文件,明确校城融合发展的目标和优先方向,为高校与城市的协同创新提供规范框架。例如:2019年7月,国家发展改革委、教育部等六部门印发《国家产教融合建设试点实施方案》,布局了一批产教融合型城市和高校,有力推动了各地校城融合发展进程。二是财税支持和专项激励,地方政府通过财政补贴、土地支持和税收优惠等措施,以及提供社会培训、科技研发、社会服务等方面的专项支持,降低校城合作成本,提升发展品质。三是政策执行的监督与反馈,地方政府通过建立校城融合发展的专项评估体系和反馈机制,定期监测政策落实情况,并根据校城融合发展的新需求适时调整政策,确保政策支持的有效性,推动校城融合有序高效发展。

(二) 机制创新提供协作力

校城融合发展的机制创新是指适应区域现代化需要,在政府主导下进行一系列制度性安排,自的是通过有组织的行为,在合作治理、利益分配、项目推进、效果评价等方面提升政行校企协同发展的能力和效率。一是优化治理结构,通过成立产学研合作机构、设立多方工作协调小组等举措,建立健全高校、城市、产业等多主体协同参与的治理框架,确保各方在利益分配、决策制定和监督执行方面形成良性互动。二是创新驱动机制,通过设立创新基金、共享实验平台、孵化创业项目等形式,深化高校与城市在科研资源、技术支持和创新成果转化方面的合作,构建“从实验室到市场"的科研成果转化路径,加速科研成果产业化进程,为校城融合发展注人创新活力。三是健全协调机制,通过建立定期会商、绩效评估和问题解决机制,确保合作方案动态优化调整,及时解决合作中的实际问题,推动校城融合高质量发展。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:gjxk20251225.pd原版全文