新农科视域下作物栽培学课程思政建设探索

作者: 施婉菊 李岳云 敖和军 王建龙 易镇邪

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)12-0193-04

Abstract:Withthecontinuousadvancementoftheconstructionofnewagricultural science,theimportanceof ideologicaland politicalcoursesinhigheragricultureandforestryeducationhasbecomeincreasinglyprominent.TakingthecourseCrop Cultivationasanexample,thispaperdiscussshowtoefectivelyintegrateideologicalandpoliticalelementsintisoureto improvestudentsideologicalandpoliticalliteracy.Byadjustingthecoursecontent,innovatingtheteachingmethodandreforing theevalutionsystem,weexploretheideologicalandpoliticalimplementationpathofcropcultivationcourseadaptedtothe developmentofnewagriculturalscience.Thisstudyaimstoprovidereferenceforhigheragricultureandforestryeducation, promotethein-depthimplementationofideologicalandpoliticalcourses,andculivateagriculturaltalentsinthenewerawith both integrity and ability.

Keywords:new agricultural science;curriculum ideologyandpolitics;Crop Cultivation;teaching reform;practice

习近平总书记始终强调,“育人的根本在于立德”“坚持中国特色社会主义教育发展道路,坚持社会主义办学方向,立足基本国情,遵循教育规律,坚持改革创新,以凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民为工作目标,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”。教育部自2018年开始相继推出了《安吉共识一中国新农科建设宣言》、“北大仓行动"和“北京指南”,正式发布了新农科建设的实践方案和行动指南I。新农科建设是新时代高等农林教育改革的核心,旨在培养高素质农业科技人才,推动高校人才培养升级。高校应贯彻课程思政理念,将思政教育融入教学改革,解决专业教育与思政教育脱节的问题,助力培养适应现代化农业发展的新农科人才。

2020年,教育部印发的《高等学校课程思政建设指导纲要》提出,农学类专业课程要引导学生树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念,注重培养学生的“大国三农"情怀,鼓励学生以强农兴农为己任,做到“懂农业、爱农村、爱农民”,树立把论文写在祖国大地上的意识和信念。作物栽培学融入思政教育,不仅是对学生个人成长的要求,更是适应国家农业农村现代化、乡村全面振兴和可持续发展需要的重要举措。如何实现对农学类大学生的价值引领?如何培养主动关切“三农"问题、具备知农爱农创新人才?这是作物栽培学课程思政改革建设要解决的突出问题。

一课程思政研究现状

2014年起,上海实行教育综合改革,开始探索从传统的思想政治课程向课程思政的转变,并逐步形成了课程思政的理念。近年来,学界对课程思政进行了广泛而深入的研究。首先,在课程思政的理论基础方面,各学者研究侧重往往不同。例如陈鹏磊等强调课程思政应坚持育德和育才一体、内容和方法一致、理论和实践统一的原则;王学俭等则分析和澄清了课程思政、精准思政及微思政的基本概念、主要构成和运行机理;王祖山等探讨了提升课程思政价值的激发策略、锁定策略和延扩策略。此外,一些研究者从课程思政的实践出发,分析了高校教师在课程思政中面临的难点、采取的方法及对策。如王方等基于问卷调查和文献分析,阐明了不同学科教师面临的困难和选用的教学方法具有的差异性,并提出了方法及对策,或对专业课教师在课程思政建设中的职责进行了探讨。然而,目前课程思政仍面临教学理念、内容设计、教学方法及效果评价等方面的挑战。孟子敏等针对这些问题提出了改进专业课课程思政教学的多种路径,而倪晗等则构建了综合评价模型,从知识、情感、价值和行为等多维度评估课程思政的教学效果。总体而言,各类专业课程思政的研究和实践不断深化,学者们从宏观到微观、从理论到实践,逐步探索出了多种实施方案。

当前,农学类专业课程思政多从课程思政教学实践的角度反思实施路径。如张震等[提出搭建学生“三农"情怀的培养平台、建立学生知识应用的“融合"平台,在人才培养的全周期融入思政元素。邵庆勤等从教学目标、教学设计以及教学方法方面,探讨作物栽培学课程的主要思政元素融人点。漆勇政等1认为农林高校应寓传递“真善美"于人才培养目标,构建“交叉融合式"课程体系,实施耕读教育,开展“师生同耕读"的课程思政建设范式。然而,农学类专业课程思政的建设仍存在理论与实践失调的困境,一是课程思政元素挖掘缺乏行之有效的方法;二是课程教学实践环节课程思政欠规范;三是课程思政效果缺乏循环改进环节。因此,本文以作物栽培学课程为载体,深入探索农学类专业课程思政教学模式与方法,以期为其他同类型课程的课程思政改革提供实践经验和启示。

二新农科背景下课程思政建设的价值意蕴

(一)培养学农知农、爱农为农的人才队伍

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:gjxk20251247.pd原版全文

在新农科背景下,推进课程思政建设具有重要的时代意义和多重价值意蕴。首先,它助力培养既掌握扎实专业知识又具备社会责任感的农业科技人才,为乡村振兴和农业现代化提供智力支持和人才保障。通过思政教育,学生不仅可以树立正确的世界观、人生观和价值观,更能深刻理解农业在国家发展中的战略地位,增强服务“三农”的责任感和国家认同感。其次,课程思政的实施有助于推动理论与实践相结合,将思政内容融入专业教育的实践环节,引导学生深人基层农村,了解农民的真实需求,掌握现代农业技术的实际应用。在实践中培养学生的动手能力、创新思维和问题解决能力,全面提升综合素质。此举不仅升级人才培养模式,更为农业农村现代化提供有力支撑。

(二)回应新农科建设的新需求

课程思政建设也是响应新农科建设新需求的重要举措。2022年,《教育部办公厅等四部门关于加快新农科建设推进高等农林教育创新发展的意见》强调要全面加强知农爱农教育,将习近平总书记关于“三农”工作的重要论述作为涉农高校教书育人的重要内容,融入课堂教学,贯穿人才培养各环节,引导学生学农知农、爱农为农[13]。推动专业课程与思政教育的有机融合,是我国高等农业教育应对新机遇和挑战的历史必然选择。农学专业课程应紧密结合国家农业政策、科技前沿和全球农业发展趋势,既要提升学生的专业能力,又要培养他们的“三农”情怀与责任担当,促进学生的全面发展,从而更好地适应未来农业发展的需求。

(三) 复归教育的本质

新农科建设立足农业科技进步和农林产业发展需求,大力推进农林类紧缺专业人才培养。在新农科背景下,农学专业课程开展课程思政是复归教育本质的应然之举。教育的要义是以人为本,注重过程,旨在激发学生的创新精神和实践能力,帮助学生树立正确的世界观、人生观和价值观。课程思政强调课程的育人功能:一方面,专业教师在育人过程中唤醒了自身的使命感、责任感和创造力,激活了教师自我习修的内驱力,既精通专业知识、做好“经师”,又涵养德行、成为“人师”,做学生为学、为事、为人的大先生4。另一方面,学生在专业课的学习中,强化了知识与实践相结合的意识,不仅具备扎实基础知识,还将学科知识技能和思维能力内化于德行素养,在教师的引导下成为立体、智慧、生动的真人。

综上所述,新农科背景下的课程思政建设不仅是为了培养具备全面素质的农业人才,还是回应时代需求、服务国家战略的重要举措,同时也是教育复归本质的现实实践。

三作物栽培学课程思政的实现路径

作物栽培学是研究作物生长发育、产量和品质形成规律及其与环境条件的关系,探索通过群体优化设计和综合栽培管理实现作物高产、优质、高效生产的理论与技术,满足人类对植物性产品需求和农田多功能性要求的一门应用科学。作物栽培学作为农学类本科生的必修课,旨在帮助学生掌握作物产量与品质形成的基本原理、技术体系及实验方法,培养他们解决作物高产、优质、高效生产问题的理论基础与实践能力,为未来相关领域的研究与工作奠定基础。将思政教育融人作物栽培学课程教学全过程,是培养学生爱国情怀、科学精神及“学农、知农、爱农"情怀的重要途径,也是我们不断探索的重点方向。

(一) 调整课程内容,融入思政元素

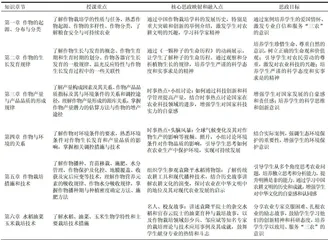

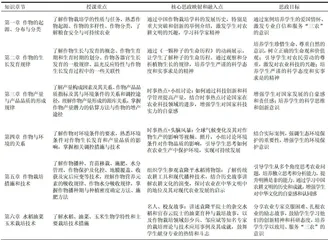

依照课程理论的理念和规律,对作物栽培学课程特色进行凝练,并通过问卷形式对授课班级进行学情调研。在此基础上,对课程的六个章节的教学重点、核心思政映射和融人点以及思政自标进行了设计(表1)。创设了“寻农耕文明、植三农情怀"“学校友榜样、立鸿

鹄之志”“品时事热点、明是非真理”三大特色板块,教师团队深入挖掘思政元素,突显“三农"情怀、科学精神和慎思明理。

(二)创新课程思政教学策略和方法

传统教学方法以课堂讲授为主,形式单一,缺乏互动和实践性,导致学生参与度和积极性不高,难以实现思政教育目标。同时,实际操作和田间实践机会有限,学生难以真正理解作物栽培的过程和挑战。为解决这些问题,我们将诱思探究、任务驱动、项目式和体验式教学4种方法相融合,增强教学互动性和实践性,提升学生的学习效果和综合素质。

具体方法如下:  诱思探究教学。教师通过课前平台创设情境,引导学生发现问题并提出假设,围绕农业生产中的实际问题进行思考和讨论。在课堂上,学生通过实验、观察等方式分层次探索验证,组织讨论并共同解决问题。教师总结归纳,帮助学生构建知识结构,培养知识应用和迁移能力,提升学生的自主学习、实践能力和团队合作意识。

诱思探究教学。教师通过课前平台创设情境,引导学生发现问题并提出假设,围绕农业生产中的实际问题进行思考和讨论。在课堂上,学生通过实验、观察等方式分层次探索验证,组织讨论并共同解决问题。教师总结归纳,帮助学生构建知识结构,培养知识应用和迁移能力,提升学生的自主学习、实践能力和团队合作意识。  任务驱动教学。通过设定任务,引导学生围绕章节内容进行自主学习和协作学习,设计并实施作物栽培方案,完成任务积累知识与技能。改进实验手段,适时引入现代科技,增强学生获取新技术的能力,实现基础与前沿的结合,推动学生深人理解农业科技发展。

任务驱动教学。通过设定任务,引导学生围绕章节内容进行自主学习和协作学习,设计并实施作物栽培方案,完成任务积累知识与技能。改进实验手段,适时引入现代科技,增强学生获取新技术的能力,实现基础与前沿的结合,推动学生深人理解农业科技发展。  项目式教学法。将科研成果、校企合作项目等引入教学,教师带领学生参与科研项目,鼓励学生申报创新项目,促进研究式学习。教师与学生达成“双向奔赴”,开展个性化培养,培养创新思维、科研意识与能力。

项目式教学法。将科研成果、校企合作项目等引入教学,教师带领学生参与科研项目,鼓励学生申报创新项目,促进研究式学习。教师与学生达成“双向奔赴”,开展个性化培养,培养创新思维、科研意识与能力。  体验式教学。课程依托大学生校企联合培养基地、水稻国家工程实验室、作物生理与分子生物学教育部重点实验室等多个国家、省部级科研平台,教师团队邀请校外导师参与实验和实践教学环节教学,组织学生参观现代农业示范基地,实地了解农业科技在实际生产中的应用,以沉浸式体感增强学生对农业科技的直观认识和理解。师生共同参与农村春耕秋收,注重学以致用,在实操中了解社情民意、提高对“三农"的情怀。邀请行业专家和优秀校友进行讲座和座谈,分享他们在农业领域的工作经验和感悟,增强学生对农业的直观认识,培养职业理想和对“三农”的责任感。

体验式教学。课程依托大学生校企联合培养基地、水稻国家工程实验室、作物生理与分子生物学教育部重点实验室等多个国家、省部级科研平台,教师团队邀请校外导师参与实验和实践教学环节教学,组织学生参观现代农业示范基地,实地了解农业科技在实际生产中的应用,以沉浸式体感增强学生对农业科技的直观认识和理解。师生共同参与农村春耕秋收,注重学以致用,在实操中了解社情民意、提高对“三农"的情怀。邀请行业专家和优秀校友进行讲座和座谈,分享他们在农业领域的工作经验和感悟,增强学生对农业的直观认识,培养职业理想和对“三农”的责任感。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:gjxk20251247.pd原版全文