未来可塑性权重0.16

未来可塑性 TOP10

创新氛围带来的前瞻视野、人才吸引力带来的智慧资源,以及城市规模所代表的要素基础,共同决定了一个城市赢得未来的能力。

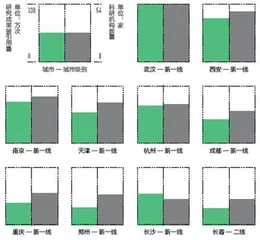

每一座城市都在努力营建自身的科创生态。在硬件设施方面,武汉以54家科研机构领跑新一线城市,48家的西安、45家的南京紧随其后。创新资源配置仍高度依赖高校体系的背景下,重点院校数量、专业学科的实力以及产学研转化的能力,将在很大程度上持续影响城市的科创竞争力。

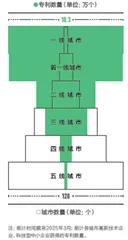

新一线城市创新成果数量显著多于二线城市

专利数量直观反映了技术成果转化和市场应用的效果。截至2025年3月,上北深广四大一线城市由重点企业产出的专利数量约占全国总量的1/3。从一线城市到新一线城市,再到二三线城市,各线级城市的专利产出规模依序大幅缩减,高质量、高密度的科研产出依然被头部城市垄断。

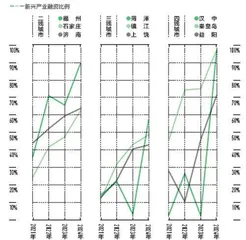

值得一提的是,低线城市在创新领域依然拥有机会。依据鲸准的一级市场投融资数据,在一线和新一线城市以外,其他城市中关于新兴产业的融资占比正快速增长。伴随着头部城市热门赛道的日渐饱和,部分投资热点开始向这些低线城市转移,将有助于激活它们的创新氛围。

可持续的创新始终离不开高质量的人才资源。根据智联招聘的统计,最新一届毕业生的就业意向呈现出两大特征:一是青睐经济大省,广东全省吸引了全国约14%的应届毕业生,大幅领先其他省份;二是向中西部省份的省会城市集中,典型的西安、武汉、银川、成都等中西部省会城市已成为其所在省的就业核心,聚集了全省70%以上的就业生源。

新兴产业融资比例持续上升的城市

武汉的科研成果被引用量领跑新一线城市

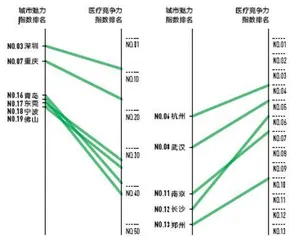

除薪酬、岗位等因素,城市的公共服务水平也是年轻人选择城市时的重要考量。吸纳人才在很大程度上等同于吸纳人才身后的整个家庭,其中,城市的教育质量关系着他们子女的成长,而医疗条件则直接决定了长辈的康养。如果以城市的综合魅力排名为参照,杭州、武汉、南京等新一线城市的医疗资源相对表现出色,深圳、重庆、青岛等城市的医疗竞争力还有较大的追赶空间。

数字化治理水平亦是城市软实力的体现。今年,各地依然在持续推进“数字政府”的建设,线上可办事项相比去年均有显著的增长。与经济发展水平基本一致,广东、江苏、浙江等省份在数字治理方面同样领跑全国。

这些城市的医疗竞争力存在短板这些城市的医疗竞争力具有优势

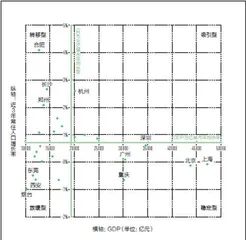

城市规模指数继续采用GDP、常住人口等公开统计数据与手机信令数据相结合的方式测算。近年来伴随经济动能的转换,人口增长的趋势在不同梯队城市间也有一定分化。

在GDP“万亿俱乐部”中,广州、深圳、成都等城市以稳定的综合竞争力,持续吸引着人口的流入;武汉、合肥、东莞等城市则通过产业体系的升级,有效承接了周边地区的人口转移。

中西部地区毕业生就业时选择的城市更加集中

各地政务便利化水平持续优化

更多人选择去中西部城市群就业

GDP“万亿俱乐部”人口增长态势出现分化

二线城市中,202 4年年末温州常住人口增加9.1万人,达到976万人,济南增加8万人,达到951.5万人。积极培育新兴产业、改善安居环境,是这些城市吸引人才持续流入的核心策略。

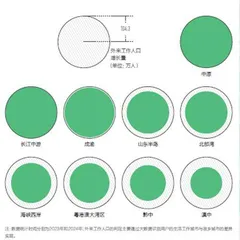

受益于毕业生回归家乡、产业下沉加速等新趋势,中原、长江中游、成渝3个城市群在过去一年中获得了最多的新增外来工作人口。相比较而言,粤港澳、京津冀、长三角这三大传统优势城市群的增长并不突出,在就业人口总量上保持平稳态势。

人才与资金的流动不断更新着城市的产业生态,也在更大程度上重塑着区域经济的格局。未来,伴随着这些创新要素的梯度扩散与大量新兴产业的崛起,更多城市的潜力将被释放。