很少有事情开始,却有很多事情结束

作者: 朱英豪

有时候,瑞士是一个双向奔赴的神奇国家。

瑞士人制造时间,火车永远准时。“我们还有5分钟,来得及。”当我的导游莱拉边开车边自信地安慰赶火车的我时,我能觉察到她的骄傲。然而,时钟的摇摆不定也可以用来形容这个国家在政治上的姿态。在历史上多次大事件中,瑞士采取了暧昧的“中立态度”,人们称之为模棱两可的国家(countryofambiguity)。

众多描述瑞士的判语中,也有言之凿凿、不易反驳的。比如菲茨杰拉德就曾说过一句很经典的话:很少从这里开始,却大都在此结束。

6月的一个黄昏,我从游船码头上岸,漫步在蒙特勒日内瓦湖畔的格朗吕大街,湖面上波光粼粼,和风煦煦。皇后乐队主唱弗雷迪·默丘里(FreddieMercury)的雕像就在我的眼前,他左手拿着麦克风,右手擎天,以其演唱会经典的踢踏舞身姿向每一个过往的游客问候。底座上印着文字介绍,结尾处写道:弗雷迪在1978年收购了湖畔的MountainRecording,小镇的良善和谨慎让它成为他的第二故乡,他在这里录下生前最后一首歌,直到1991年去世。

这位非洲出生、印度求学,后来在内战中逃亡到英国的音乐人,最终在蒙特勒走完人生最后一程。如果要为选择来到这里走完人生最后一程的人开一个名单,那会非常长:理查德·波顿、奥黛丽·赫本、卓别林、格雷厄姆·格林、托马斯·曼、博尔赫斯……而且有趣的是,他们大都选择在日内瓦湖畔落户。

我是乘坐Velvey的游船来到蒙特勒的。那里的一座公墓,并肩躺着3位杰出的英国人:喜剧演员卓别林、演员詹姆斯·梅森(1962年电影《洛丽塔》男主角)和作家格雷厄姆·格林。或许是受到某种情感的召唤,游湖旅途中,我的镜头捕捉了身穿白色制服的工作人员、照顾孩童的妈妈,以及甲板上三三两两闲坐的中老年人。他们犹如坐在户外咖啡店的老主顾,悠闲地享受阳光,啜饮咖啡,阅读当日的报纸。

把默丘里去世的时间回溯30年,即1961年,一对夫妇也选择从美国来到蒙特勒。他们入住蒙特勒宫酒店(现改名为费尔蒙皇家酒店)顶层的一间,并曾为蒙特勒的名字来历争吵不休。刚刚出版一本新书而名声日隆的丈夫坚持认为,蒙特勒得名于MontRoux(橙黄色的山),纪念的是库布利山黄褐色的秋装。妻子则反对说,这个名字一定来源于“montre”(陈列品),源于格朗吕街的珠宝店。①这对夫妇叫纳博科夫和薇拉,新书的名字正是《洛丽塔》。

从码头沿着格朗吕大街一直向南走,会遇见拜伦勋爵的西庸城堡,向北则是卢梭《新爱洛依丝》里的克拉朗小镇。园艺师非常耐心地经营着这片园区,一路北行,可以看到各种气候区的植被和树木:冷杉、榆树、柏树、银杏、泡桐和雪松。有人告诉我,这得益于这里的湖区小气候:由于湖面反射的阳光,小城背后拔地而起的山峦又阻挡了北风,蒙特勒在相当程度上是瑞士—里维埃拉地区最温暖的地方。

这条北向的路蜿蜒前行,直到被蒙特勒宫酒店的花园切断—它似乎在向你宣告:你终于来到了纳博科夫的秘密王国。

纳博科夫对这座花园评价甚高,称之为“我所知道的最令人陶醉与鼓舞的花园”。不远处,我还看到了几处供游人休憩的长椅。根据传记作者布赖恩·博伊德的描述,1961年的秋季格外温和,纳博科夫常常坐在旅馆与湖之间,婆娑的雪松下的长椅上。厚厚一沓的索引卡片成了他的便携式书桌,铅笔悬在卡片上方,他会犹豫一阵,眺望湖对岸的山峦,为金波特(《微暗的火》主人公)推敲另一个短语,然后继续写下去。

“冬天我七点左右醒来,我的闹钟是一只阿尔卑斯红嘴山鸦—油亮黝黑的大家伙,喙又大又黄—它飞到阳台上,发出悦耳动听的咕咕声”。在一次接受媒体采访时,纳博科夫罕见地透露了自己一天的行踪。

阿尔卑斯山是吸引这位业余昆虫专家选择在蒙特勒定居的原因之一。在这里,他继续疯狂地收集各式各样的蝴蝶标本。夏天的旅游高峰期,蒙特勒喧闹不宁,他会选择避开那些蜂拥而至的游客,避开格朗吕大街上的血拼族,和薇拉一起逃到山里。有一次,他甚至跑到采尔马特,那里禁止使用汽车,仅出租马匹和马车用以代步。

从1961年到1977年,纳博科夫在瑞士度过了自己生命中最后的十六载时光,但别忘了,是在一家酒店里。人们也许听说过一些喜欢住酒店的名人,比如住在纽约切尔西酒店的鲍勃·迪伦,住在拉斯维加斯赌场酒店的爱德华·休斯,但真正把酒店当作自己的家,在那里创作的作家,纳博科夫似乎是坚持最久的一位。

关于为何选择酒店,而不是拥有自己的一套房子,纳博科夫本人和各类学者都给出了一些解释。作家从自己的童年找原因:“除非是我童年的摹本,否则什么也无法令我满足。我从不想寻找跟我的记忆相一致的东西,那么何必费心于无望的近似呢?”纳博科夫出生在一个真正的俄国贵族家庭,从小就生活在被几十个仆人围着服务的大家族里,“也许因为我富有的童年,我被教育要以开心的轻蔑态度去看待任何对物质财富耿耿于怀的行为”。

1977年,当纳博科夫的心脏在蒙特勒宫停止跳动时,一只阿尔卑斯山蓝色魔鬼蝶(Polyommatusdamon)飞向距离蒙特勒码头往东30公里的罗西尼尔山谷里,停留在一座大木屋的屋顶上。

艺术之神似乎是把生命的接力棒从纳博科夫的手里抽了出来,交到了前者“指定”(欣赏)的下一位艺术家手中。这位艺术家就是巴尔蒂斯,纳博科夫在世时推崇的两位同时代画家之一。“在艺术史的晚期,他仍能为人体和光的作用发现新的姿态、情调与含义”,纳博科夫如此评价他欣赏的巴尔蒂斯。和《洛丽塔》类似,巴尔蒂斯也因为他的绘画里的少女情色题材而饱受世人争议。也许在这一点上,纳博科夫与巴尔蒂斯惺惺相惜。

得知我要去他的家乡旅行,我的瑞士朋友P拿出一份地图,在上面迅速地用红笔圈住一个地方,然后在旁边写上GrandChalet(大木屋)。

“我的童年,经常是在这栋木屋里度过。巴尔蒂斯和日本妻子出田节子生了一个女儿叫晴美(Harumi),和我同岁。那时候我们在附近一个学校上学,经常在一起玩。放学回家,她会跳上我的自行车,然后我们去她家的大房子里玩耍。那时候,老巴尔蒂斯经常待在自己屋子里画画,不太爱和我们说话,就一个人,怪怪的。当然,我们还小,不知道他那么有名。”忆及往事,P的眼睛放着光。

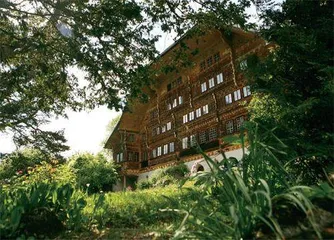

如今,这栋六层高的18世纪瑞士大木屋就耸立在我的眼前,最上层的原色的杉木板上雕刻着1754的字样,旁边是两只麋鹿。在成为巴尔蒂斯的工作室和家之前,它是一栋别致的私人大旅店。它用了200棵杉树建成,有60个房间、113扇窗户,是整个阿尔卑斯山区仅存的大木屋。这是一间货真价实的酒店,巴尔蒂斯夫妇搬进去之后,发现一层只有一个洗手间,却有40个夜壶。

大门紧闭,里面应该只有日本遗孀出田节子和一群猫咪作伴。莱拉告诉我,尽管画家已经去世,但依然不断有人前来探望。这座木屋仍保持着巴尔蒂斯生前神秘莫测的氛围,它似乎和周围的群山和大湖一起,筑起一道天然的屏障,呵护他们深居简出的晚年生活。

无法想象,这样一个安静的所在,一个看起来与世隔绝的地方,也曾经历过谈笑有鸿儒的繁华。曾几何时,这里接待了欧洲最有名的知识分子和文化精英。在这个我朋友眼中的儿时游乐场里,小晴美曾经在布列松的镜头前摆pose,费里尼曾在某个下午前来喝茶。更有一次,摇滚巨星大卫·鲍伊居然自告奋勇担当起记者,为某艺术杂志前往大木屋采访巴尔蒂斯,写出一篇长长的评论文章。

最大的排场,据P回忆,可能是2001年画家的葬礼了。“村子里突然出现很多陌生的面孔,热闹极了。各地的亲朋好友,总统、超模、亲王和画家亲属都前来送别。U2的主唱波诺还在葬礼上为他献声,我都听到了。可惜忘了唱了什么!”

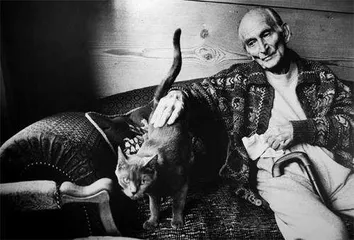

我们去旁边的巴尔蒂斯博物馆参观。入口处挂着一幅巨大的照片,一身花色毛线衣打扮的老年巴尔蒂斯坐在沙发上,用手摩挲沙发上的猫,眼神里充满了柔情。老照片的下面,蹲着一只黑色的流浪猫。照片墙后面的一个小屋子里,正在放映一部以大木屋为线索的画家纪录片。已经跟随丈夫将近半个世纪的节子告诉记者自己初来乍到时的感受:“这里的一切,都让我觉得似曾相识。木制的房子给人以温暖,山区的景色、整洁的修葺、安静的村民,还有草坪上那棵巨大的松柏。一切都那么日本,所以一下子我就适应了。怎么说呢,是这个木屋子找到了我,而不是我试着在这里住下来。”莱拉告诉我,后来在大木屋的图书馆里,节子受洗成为一名天主教徒。

这栋庞大的木屋,同样在晴美身上留下了深深的烙印。她设计的首饰,给人一种飘忽、寂寥的感觉。在一次访谈中,她说自己的创作灵感,来自小时候的木屋生活,还有妈妈带来的侘寂美学。它们像行走在木地板上发出沉闷的脚步声,至今萦绕耳边,让她念念不忘。五行缺土的她,认为自己会一直飘忽不定下去。

巴尔蒂斯是在木屋对面的工作室离开人世的,这是他的个人选择。2001年的一天,在洛桑医院,他感觉时间不多,希望节子带他回到画室。后来他们真的回到村子,并把巴尔蒂斯安排在一个椅子上躺下。就这样,在节子和儿女的陪同下,画家在自己的画室里过完了人生最后三个时辰。正因如此,尽管已经过去二十多年,但节子仍特地把巴尔蒂斯的画室定格在画家离世时的那一刻—画板上的画尚未完成,似乎在等待主人的随时归来。

巴尔蒂斯临终前的做法,让人想起中国古籍《礼记·檀弓》里的一句话:狐死正丘首。意思是狐狸死时,头必朝向其洞穴所在的山丘。后来,首丘被用来指代不忘故乡。今天,纳博科夫、巴尔蒂斯、默丘里直把自己喜爱的他乡作故乡,倒也不失为一种新的首丘精神—诚如另一位在瑞士终老的作家托马斯·曼所言:我在哪里,德国就在哪里。