探寻第一次世界大战的因果脉络:从起源到战局演变

作者: 【德】赫尔弗里德·明克勒

战争爆发的多重因素

地缘政治与联盟体系的影响19世纪末20世纪初,欧洲列强在全球范围内争夺殖民地和势力范围,地缘政治矛盾日益尖锐。德国在统一后迅速崛起,其经济和军事实力的增长使其渴望在世界舞台上获得更大的话语权,这与老牌殖民帝国英国、法国产生了激烈冲突。例如,德国的海军建设威胁到英国的海上霸权,在海外殖民地的争夺上也与英法矛盾重重。同时,奥匈帝国在巴尔干地区的扩张野心与塞尔维亚的民族主义诉求发生碰撞,成为战争爆发的导火索之一。塞尔维亚希望建立一个统一的南斯拉夫国家,而奥匈帝国则企图维持在巴尔干的统治,双方矛盾不断激化。

为了在竞争中占据优势,欧洲列强纷纷组建联盟体系。德国、奥匈帝国和意大利组成三国同盟,而英国、法国和俄国则形成协约国集团。这些联盟在一定程度上加剧了局势的紧张,使得局部冲突更容易演变为全面战争。一旦联盟中的某个国家卷入战争,其他成员国往往会因条约义务而被拖入其中。例如,奥匈帝国向塞尔维亚宣战后,俄国因与塞尔维亚的联盟关系而卷入战争,随后德国又因与奥匈帝国的同盟关系对俄国宣战,法国则根据与俄国的协约对德国宣战,战争迅速蔓延。

民族主义情绪的激化 民族主义在当时的欧洲大陆广泛传播,成为推动战争爆发的重要因素。在奥匈帝国,塞尔维亚等民族渴望摆脱哈布斯堡王朝的统治,实现民族独立,民族主义运动蓬勃发展。而在德国,强烈的民族主义情绪使民众对战争充满热情,认为战争是展现国家实力和民族荣耀的机会。这种民族主义的狂热在一定程度上促使各国政府更倾向于采取强硬的外交政策,难以在危急时刻保持克制。

1914年7月31日,当战争即将爆发的消息传出,柏林民众聚集在霍亨索伦王室宫殿前,情绪激昂。军官宣布战争有可能爆发后,群众鼓掌喝彩,唱起爱国主义歌曲。这种民族主义情绪的高涨为战争的爆发提供了社会心理基础。当时的报刊媒体也在不断宣扬民族主义,煽动民众对战争的支持,进一步推动了战争的爆发。

军事计划的推动 各国的军事计划在战争爆发中也起到了推波助澜的作用。德国的施里芬计划是其中的典型代表,该计划旨在通过迅速击败法国,然后集中力量对付俄国,实现两线作战的胜利。为了实施这一计划,德国在战争爆发前进行了大规模的军事准备,包括军队的集结和铁路运输的安排。然而,施里芬计划的实施依赖于一系列精确的时间表和军事行动,任何环节的失误都可能导致计划的失败。

法国的“十七号计划”同样具有进攻性,试图通过进攻洛林,向莱茵河前进,支持法军主力部队的进攻。这些军事计划的存在使得各国在面对危机时,更倾向于选择战争手段来实现自己的目标,而不是通过和平谈判解决争端。例如,德国在1914年8月按照施里芬计划迅速入侵比利时,打响了战争的第一枪,法国也随即按照“十七号计划”展开进攻,双方迅速陷入战争状态。

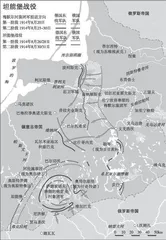

战争初期的关键战役及影响

德国入侵比利时与列日要塞之战 1914年8月,德国为了实施施里芬计划,入侵比利时。列日要塞成为德军前进道路上的重要障碍,这座城市附近的12座现代化堡垒配备了400多门大炮,由约4万人的驻军防守。德军为了攻克列日要塞,动用了克虏伯工厂研发的口径42厘米的曲射火炮“胖贝尔塔”,以及奥地利提供的口径30.5厘米的臼炮。

比利时人的顽强抵抗超出了德军的预期。他们炸毁了马斯河上的桥梁,给德军的进攻造成了很大困难。尽管德军最终在8月16日攻克了列日要塞,但这场战役耗费了德军大量的时间和兵力,比原计划延迟了许多。这一延迟对德军后续的军事行动产生了重大影响,使得他们在西线的推进速度放缓,为协约国军队的集结和防御争取了时间。例如,法国利用这段时间加强了北部的防御,英国也得以派遣远征军支援法国,增强了协约国的抵抗力量。

俄军的溃败 在东线,俄国对德国和奥匈帝国发动了进攻。俄国的“十九号计划”原本准备了A(针对奥地利)和G(针对德国)两套方案,由于法国的要求和自身对德国的担忧,最终选择了优先进攻东普鲁士的G方案。然而,俄国在组织和准备方面存在严重不足,军队在仓促中赶往战场。

德国方面,兴登堡和鲁登道夫在普里特维茨指挥不力被撤职后,接管了第八集团军。他们利用俄军两个集团军之间的间隙,以及俄军无线电通信未加密的漏洞,制订了包围俄国第二集团军的计划。在坦能堡战役中,德军成功包围并歼灭了俄国第二集团军,俘虏了大量士兵,给俄军造成了巨大的损失。

这场战役对俄国产生了深远的影响,严重挫伤了俄国人的自信心,此后俄军高层在与德军交锋时明显缺乏底气。同时,坦能堡战役也让鲁登道夫成为德国将军中的佼佼者,他的权势逐渐增大,对德国的政治和军事产生了重要影响。例如,鲁登道夫在1917年—1918年成为德国实际上的独裁者,对德国的战争决策产生了重大影响。

施里芬计划的破产 1914年9月,马恩河战役爆发。此前,霞飞于8月24日下令法军撤军,这一决定既明智又冒险。明智之处在于法军刚吃败仗,撤军可避其锋芒,缩短补给线;冒险之处在于可能导致军队无序溃逃。

在马恩河战役中,德军原本有机会取得胜利。他们在巴黎东北侧与法军交战,第一集团军的将士们守住了阵地,并在乌尔克河战役中击退了法军。然而,由于第一集团军和第二集团军之间出现缺口,英军部队有可能闯进缺口,局势变得对德军不利。

此时,小毛奇派来的亨奇中校在评估局势后,下达了撤军的命令。这一命令导致德军整个战线从马恩河退到了洛林地区,施里芬计划宣告失败。马恩河战役的失败对德国的打击巨大,不仅使德国失去了迅速击败法国的机会,还让德国陷入了长期的两线作战困境。例如,德国不得不从西线抽调兵力支援东线,导致西线兵力不足,无法实现快速击败法国的目标,战争陷入了持久战。

奥匈帝国在战争中的困境与影响

多线作战的压力与战略失误 奥匈帝国在战争中面临着多线作战的难题,其兵力不足以在巴尔干、加利西亚和可能的意大利战线上同时发起进攻。总参谋长弗朗茨·康拉德将奥地利军队分为几个梯队,试图灵活调兵遣将,但这反而导致作战计划混乱,命令自相矛盾,军队无所适从。

康拉德在制定计划时,没有充分考虑俄国可能的干预,也没有明确与德国在作战中的协调问题。在战争爆发后,他既想进攻塞尔维亚,又要应对俄国的进攻,导致兵力分散。例如,他拨出三分之一的军队对付塞尔维亚,却未能取得决定性胜利,反而削弱了在加利西亚对抗俄军的兵力。这使得奥匈帝国在加利西亚战场上面对俄军的进攻时处于劣势,不得不放弃大片土地。

军队内部的问题与溃败 奥匈帝国军队内部存在诸多问题,军官和士兵之间的差距明显,士兵伙食差,战斗力和意志力下降。军队的组织和指挥也存在缺陷,火车容量不足,铁路运输速度慢,导致军队无法迅速到位。在战场上,奥匈帝国军队表现不佳,在塞尔维亚和加利西亚都遭遇了惨败。

在塞尔维亚,奥斯卡·波蒂奥雷克将军指挥失误,奥匈帝国军队在初战告捷后,因补给困难和弹药短缺陷入僵局,最终被塞尔维亚军队反攻而撤退。在加利西亚,奥匈帝国军队虽然在初期取得了一些胜利,但由于俄军兵力强大,且奥匈帝国军队指挥不力,最终不得不放弃大片土地,包括利沃夫等重要城市。例如,在加利西亚的战斗中,奥匈帝国第三集团军的主帅缺乏主见和决断力,面对俄军的进攻无法有效应对,导致军队遭受重创。

对同盟国的影响与求援 奥匈帝国的溃败对同盟国产生了重大影响,使其在东线的局势变得更加严峻。康拉德急切地向德国求援,德国不得不从西线抽调兵力支援东线,这在一定程度上影响了德国在西线的作战计划。例如,德国将原本用于西线的两个军调往东普鲁士,导致这两个军错过了马恩河战役,对战役结果产生了影响。

同时,奥匈帝国的困境也使得同盟国之间的关系变得紧张,双方产生了猜疑和指责。德国抱怨奥匈帝国军队作战能力差,而奥匈帝国则指责德国抛弃了他们。这种内部矛盾进一步削弱了同盟国的实力。例如,在进攻华沙的战役中,德奥双方因统一指挥的问题发生冲突,导致合作不充分,最终进攻失败。

战争中的其他重要事件与因果关系

“奔向大海”与阵地战的形成 马恩河战役后,西线战事进入短暂的停滞期。双方都试图通过包抄对方来取得优势,于是开始了“奔向大海”的竞赛。德军和英法军队都不关心谁先赶到英吉利海峡,而是不断试图包抄对方。但最终双方都未能实现包抄和突破,10月中,双方军队到达海边,一条完整的战线从英吉利海峡一直延伸到瑞士边境,阵地战成为西线战争的固定模式。

在“奔向大海”的过程中,德军的运输能力成为短板,他们只有一条完好的铁路用于运送士兵和补给物资,这限制了他们的作战能力。而法军则利用从巴黎向外辐射的铁路网,将部队迅速调往西北部,增强了自身的防御和进攻能力。例如,霞飞利用铁路网将阿尔萨斯-洛林前线调来的几个军送到了西北部,有效地阻止了德军的包抄行动,使得双方陷入僵持。

伊普尔战役与“朗厄马克神话” 伊普尔战役是“奔向大海”竞赛中的重要战役。德军为了突破英法联军的防线,投入了包括第三后备军、第六集团军和改组后的第四集团军等部队。然而,这些部队中许多是缺乏经验的后备军和志愿兵,他们在战斗中面临着英法联军的顽强抵抗。

在伊普尔战役中,德国的志愿兵团遭受了惨重的损失。“朗厄马克神话”正是在这样的背景下产生的,它歌颂了德国志愿兵的牺牲精神,强调公民对战争胜利的义务。但实际上,这些志愿兵的牺牲在军事上意义不大,他们缺乏战斗经验,却被送上了残酷的战场。

伊普尔战役的失败标志着德军在西线的进攻再次受挫,施里芬计划彻底失败。此后,双方在西线陷入了长期的阵地战,战争进入了僵持阶段,给双方都带来了巨大的人员伤亡和物资消耗。例如,在伊普尔战役中,仅英国士兵就有2.4万人阵亡,德国士兵阵亡人数高达5万人,其中包括超过4万名志愿兵,双方的损失都极为惨重。

结语

第一次世界大战的爆发是多种因素共同作用的结果,地缘政治矛盾、联盟体系、民族主义情绪和军事计划等都在其中扮演了重要角色。战争初期的关键战役,如列日要塞之战、坦能堡战役和马恩河战役,对战局的发展产生了决定性影响。奥匈帝国在战争中的困境不仅影响了自身的命运,也对同盟国的整体局势产生了负面作用。“奔向大海”和伊普尔战役则标志着战争进入了新的阶段,阵地战的形成使战争陷入了长期的僵持。深入研究这些因果关系,有助于我们更全面地理解第一次世界大战的历史,从中吸取教训,避免重蹈覆辙。这场战争给人类带来了巨大的灾难,警示着后人珍惜和平,通过和平谈判和外交手段解决国际争端,避免战争的悲剧再次发生。

摘编自《大战:1914—1918年的世界》社会科学文献出版社

责任编辑:王宇璇