探寻第一次世界大战的因果脉络:长期因素与短期因素的交织

作者: 【德】赫尔弗里德·明克勒

萨拉热窝暗杀事件:偶然中的必然

1914年6月28日,波斯尼亚的塞尔维亚民族主义者在萨拉热窝刺杀了奥匈帝国王储弗朗茨·斐迪南大公,这一事件成为了第一次世界大战的导火索。然而,这一事件的发生并非孤立,背后有着复杂的历史背景和政治因素。

斐迪南大公选择在圣维图斯日访问萨拉热窝,这一天是科索沃战役的纪念日,对于塞尔维亚人来说具有重要的象征意义,此举被视为一种政治挑衅。而当地的安保措施也极为糟糕,大公夫妇乘坐敞篷汽车出行,沿途虽有警察执勤,但未能有效保障安全。在第一名刺客投掷炸弹后,当局也未进行深入审讯,未能及时察觉后续的危险。这些疏忽大意都为暗杀事件的发生提供了可乘之机。

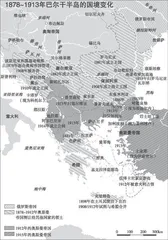

从暗杀事件的过程来看,充满了偶然因素。炸弹投掷失误、大公改变行程却未通知警察,使得刺客加夫里洛·普林西普获得了第二次机会,最终成功实施刺杀。但从更宏观的角度看,这一事件又是巴尔干地区紧张局势的必然结果。奥匈帝国与塞尔维亚之间长期存在领土争端和民族矛盾,塞尔维亚民族主义情绪高涨,对奥匈帝国的统治极为不满,这些矛盾在当时的政治环境下不断激化,使得暗杀事件成为了点燃战争的火星。

战争的短期决定因素:危机处理与大国博弈

萨拉热窝暗杀事件发生后,各国在处理危机时的决策和行动成为了战争爆发的短期决定因素。奥匈帝国认定塞尔维亚与暗杀事件有关,向其发出最后通牒,要求塞尔维亚政府满足一系列苛刻条件,包括允许奥地利官员入境参与调查、禁止反奥宣传等。塞尔维亚政府在获得俄国支持后,拒绝了部分要求,奥匈帝国遂于7月28日向塞尔维亚宣战。

俄国作为塞尔维亚的保护者,在奥匈帝国宣战后宣布进行局部战争动员。这一行动引发了连锁反应,德国担心俄国的扩张,向俄国发出最后通牒,要求其撤回军队动员令。由于俄国未在规定时间内回应,德国也进行了战争动员,并按照施里芬计划开始进军。

在这一系列事件中,德国的决策尤为关键。1914年7月,德国给奥匈帝国开了一张可以随意支取的“空额支票”,公开表示在针对塞尔维亚的战斗中将全力支持奥匈帝国。这一决策的动机存在两种解读:一种观点认为德国此举是为了维护奥匈帝国这个惟一值得信赖的盟友,防止联盟瓦解;另一种观点则认为德国试图通过支持奥匈帝国在巴尔干地区的行动,改变欧洲的政治格局,谋取自身的战略利益。

从当时的局势来看,德国的这一决策使得奥匈帝国在处理与塞尔维亚的冲突时更加有恃无恐,加速了战争的爆发。而俄国的介入以及德国与俄国之间的强硬态度,使得原本可能局限于巴尔干地区的冲突迅速升级为欧洲列强之间的全面对抗。

战争的长期决定因素:历史、政治与经济的交织

除了短期决定因素外,第一次世界大战的爆发还有着深层次的长期决定因素。这些因素可以追溯至19世纪,涵盖了历史进程、民族精神气质、总体思维情感倾向、经济发展轨迹以及世界政治局势等多个方面。

19世纪以来,帝国主义与军国主义在欧洲盛行。各国为了争夺殖民地和势力范围,不断扩充军备,加剧了国际紧张局势。德国在统一后,经济迅速发展,成为欧洲大陆的强国,其军国主义思想也逐渐抬头。德国的军事力量不断壮大,对战争的准备日益充分,这种军国主义氛围为战争的爆发埋下了隐患。

地缘政治因素也是战争爆发的重要原因。巴尔干半岛地处欧洲东南部,战略位置重要,一直是列强争夺的焦点。奥匈帝国、俄国等国在巴尔干地区有着复杂的利益纠葛,塞尔维亚的崛起以及其对奥匈帝国的挑战,使得该地区的局势更加紧张。此外,德国地处欧洲中心,面临着来自法国和俄国的潜在威胁,为了打破这种包围,德国在外交和军事上采取了一系列行动,进一步加剧了地区冲突。

对衰落的恐惧和被包围的压力也在推动着各国走向战争。英国担心德国的崛起会威胁到其世界霸权地位,德国则担心被英法俄等国包围,失去发展空间。这种恐惧和压力使得各国在处理国际事务时更加敏感和激进,难以通过和平协商解决问题。

德国的巴尔干政策:防御还是进攻?

在第一次世界大战爆发前,德国的巴尔干政策对战争的爆发起到了重要作用。德国在巴尔干地区的决策究竟是遵循防御性现实主义原则还是进攻性现实主义政策,一直是历史学家争论的焦点。

从防御性现实主义的角度来看,德国支持奥匈帝国是为了维护其大国地位和欧洲的现有秩序。柏林会议确立的秩序逐渐失效,巴尔干半岛的权力结构发生了根本性变化,德国担心奥匈帝国的瓦解会削弱自身在欧洲的地位,因此选择支持奥匈帝国对抗塞尔维亚和俄国。

然而,也有观点认为德国的巴尔干政策具有进攻性。德国可能试图通过改变欧洲各国的结盟情况,谋求在巴尔干地区的政治和经济利益。例如,德国希望通过支持奥匈帝国在巴尔干的行动,摧毁俄国、法国和英国之间的协约关系,从而确立自己在欧洲的霸权地位。此外,德国在中东地区有着经济利益,希望将德国—奥地利的铁路网与土耳其的铁路网连接起来,确保柏林和巴格达之间的铁路畅通,这也可能是其支持奥匈帝国的原因之一。

但从实际情况来看,德国处理巴尔干问题时,更多地表现出摇摆不定的态度。德国政府在不同时期对奥匈帝国的支持程度有所不同,决策过程中也存在着分歧和犹豫。这表明德国的巴尔干政策并非完全基于一种明确的战略原则,而是在多种因素的影响下做出的反应。

军国主义与德国社会:内部矛盾的体现

长期以来,德国被指责奉行军国主义政策,这一政策被认为是第一次世界大战爆发的原因之一。然而,从实际数据来看,德国在军费支出和军队人数规模等方面,与其他欧洲国家相比并不突出。1906年,奥匈帝国士兵人数占总人口的0.29%,俄国为0.33%,德国为0.47%,法国为0.75%;1913到1914年,德国军事方面的支出占国民生产总值的3.5%,在法国这一比例为3.9%,俄国为4.6%。

德国对军国主义的推崇更多地体现在社会层面。德国的统一是通过三场战争实现的,因此军队在德国社会中具有极高的地位,被视为国家统一的保障。在政治性庆祝活动中,军队和退伍军人团体是主角,家族成员获得军衔被视为社会地位提升的标志。宫廷画家安东·冯·维尔纳创作的德皇在凡尔赛宫镜厅登基的油画,就体现了军国主义的精神,画中向威廉一世皇帝朝贺的人全部身着军装。

但德国社会内部对军国主义并非完全一致支持。普鲁士莱茵兰地区的人对军事行动持批评态度,小资产阶级对军事力量的痴迷程度也存在差异。此外,军队内部也存在分歧,普鲁士作战部的军事领袖与军队大总参谋部的军官们在军队建设和战争计划等问题上意见不合,反映出德国军国主义内部的矛盾。这种内部矛盾不仅影响了德国的军事战略计划,也对德国的对外政策产生了一定的制约。

施里芬计划:军事构想与政治困境

施里芬计划是德国为应对东西两线作战而制定的军事战略计划。该计划主张在战争爆发时,德军主力集中在西线,迅速击败法国,然后再掉头对付俄国。施里芬认为,按照这一计划,战争持续时间越短,德国的胜算就越大。

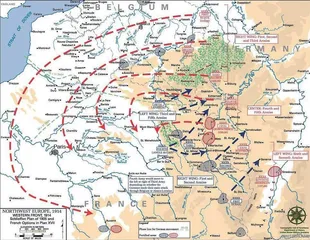

这一计划以坎尼会战为范本,试图通过大规模包抄战术击败法军。但在实际执行过程中,施里芬计划面临诸多问题。首先,东线的军事力量被削弱,施里芬低估了俄军的行动速度和奥匈帝国军队的作战能力,导致德军在东线面临巨大压力。其次,西线的作战规划也存在风险,德军主力集中在右翼,经由比利时进入法国,这使得阿尔萨斯的左翼军队和位于蒂永维尔—梅斯地区以及整个洛林的“枢轴”军队面临隐患。此外,为了保障粮草供应,德军必须拿下比利时的铁路系统,这引发了一系列政治问题,德国破坏比利时中立地位的行为,导致英国参战,使战争局势更加复杂。

施里芬计划的实施还受到时间因素的制约。德军必须严格按照时间表行事,才能在规定时间内完成作战任务。但在实际作战中,各种意外情况导致计划难以顺利执行。例如,列日要塞的抵抗拖延了德军的进军速度,法军的抵抗也比预期更为顽强。这些问题使得施里芬计划最终失败,德国陷入了长期的战争泥潭。

预防性战争的设想:德国的动机与困境

在第一次世界大战爆发前,德国的军事领袖们曾设想发动预防性战争。他们认为,随着法国延长公民服兵役时间和俄国扩充军队计划的完成,德国在未来的双线作战中将处于劣势,因此必须在1916年—1917年之前发动战争。

从政治角度来看,德国发动预防性战争的动机并非如弗里茨·菲舍尔及其追随者所说的那样,是为了“攫取世界强国地位”。实际上,德国的军事领袖们更多地是出于一种防御性思维,试图借助军事打击先发制人,以免敌方发起进攻或进行政治胁迫。

然而,德国发动预防性战争面临诸多困境。首先,德国必须确保奥匈帝国会助其一臂之力,否则无法根据施里芬计划分配兵力。其次,德国内部必须达成一致,说服社会民主党支持战争,将战争包装成一场防御战争。但社会民主党在战争问题上存在分歧,他们反对帝国主义侵略战争,只有在俄国首先宣战的情况下,才可能支持德国参战。

1914年7月,虽然德国发动预防性战争的两个前提在一定程度上得到满足,但德国政府内部并非所有人都支持立即发动战争。皇帝威廉二世摇摆不定,帝国首相贝特曼·霍尔韦格也希望利用七月危机让法、俄关系松动,维持欧洲和平。这表明,德国在战争决策上存在着复杂的内部矛盾和分歧。

战争爆发的关键因素:大国的决策与互动

第一次世界大战爆发的关键因素在于各国之间的决策与互动。德国无条件支持奥地利、俄国无条件支持塞尔维亚、法国无条件支持俄国,这些大国之间的联盟关系和决策使得战争的爆发难以避免。

英国在战争爆发前的态度也起到了重要作用。英国起初试图保持中立,但随着德国入侵比利时,破坏了比利时的中立地位,英国为了维护自身利益和欧洲的均势,最终决定参战。英国的参战使得协约国的实力得到增强,也使得战争的规模进一步扩大。

在战争爆发前的关键时刻,各国的决策受到多种因素的影响。地缘政治利益、民族主义情绪、军事战略考量以及国内政治压力等因素相互交织,使得各国难以做出理性的决策。例如,奥匈帝国为了维护自身的大国地位和在巴尔干地区的利益,不惜冒险向塞尔维亚宣战;俄国为了维护自身的威望和在巴尔干地区的影响力,坚决支持塞尔维亚;德国则在维护盟友关系和追求自身战略利益之间摇摆不定,最终做出了一系列导致战争升级的决策。

第一次世界大战的后果:深远的影响与反思

第一次世界大战给世界带来了巨大的灾难。战争造成了大量人员伤亡和财产损失,1000万人战死沙场,几十万人死于战争引发的饥荒和瘟疫,还有许多人死于俄国内战、斯大林主义、法西斯主义和纳粹主义。战争还导致了欧洲经济的衰退,国际政治格局发生了重大变化。

这场战争也引发了人们对战争原因和本质的深刻反思。历史学家们对第一次世界大战的因果进行了深入研究,提出了各种观点和理论。弗里茨·菲舍尔认为德意志帝国破坏了秩序与和平,伊曼纽尔·盖斯则认为战争是德国国内政治妥协的必然结果,汉斯-乌尔里希·韦勒提出了社会帝国主义的观点,认为德国的对外政策是导致战争爆发的重要原因。

这些观点都从不同角度揭示了第一次世界大战爆发的原因,但也都存在一定的局限性。战争的爆发是多种因素共同作用的结果,不能简单地将责任归咎于某一个国家或某一种因素。第一次世界大战的教训告诉我们,国际社会应该通过和平协商、合作共赢的方式解决争端,避免战争的发生。同时,各国也应该从历史中吸取教训,不断完善自身的政治制度和外交政策,以维护世界的和平与稳定。

摘编自《大战:1914—1918年的世界》社会科学文献出版社

责任编辑:王宇璇