探寻第一次世界大战的因果脉络:从爆发到变革

作者: 【德】赫尔弗里德·明克勒

战争爆发的经济根源

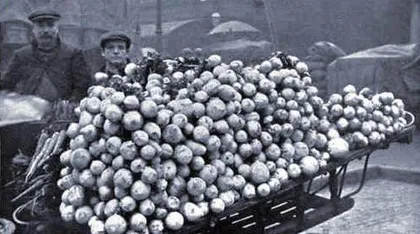

第一次世界大战爆发前,德国在经济上虽取得显著发展,却面临着诸多困境,这些困境成为战争爆发的重要诱因。由于此前夏天和秋天收成欠佳,加上铁路被军队占用,粮食运输受阻,同时海路遭封锁,无法从国外进口粮食,德国大城市的粮食供应陷入危机。人们不得不以芜菁代替主食,在严寒中挨饿受冻。这种粮食短缺的状况严重影响了民众生活,引发了社会的不稳定。

在经济结构上,德国战时经济面临着巨大挑战。战争使大量企业转型生产武器弹药,消费品生产企业产量下降,设备老化且原材料质量变差。以农业大国俄国和奥匈帝国为例,尽管它们理论上粮食产量可满足国内需求,但因工业调整以满足武器生产,铁路维修资金不足,导致谷物无法运往城市,只能烂在仓库或喂牲口。德国作为英国经济战的重点打击对象,情况更为严峻。英国实施海上封锁,限制德国的工业原料和粮食进口,企图削弱德国的战斗能力。德国虽在战前实现了粮食自给自足,但依赖国外进口生产化肥的原料,英国的封锁使德国农业生产受到严重影响。

为了应对经济困境,德国不得不发动经济战争。德国经济战争的核心策略是掠夺被征服与占领地区的资源。德国将比利时、法国北部工业区、波罗的海诸国和俄属波兰等地区纳入自己的战时经济体系,试图挖掘这些地区的潜在生产力。在劳动力方面,德国在当地居民中招募工人,以替代被送往前线作战的德国劳动力。在战争爆发前,约有100万名外国人在德国境内工作,主要从事农业生产。战争爆发后,德国境内的工作环境发生了根本性改变,劳动力市场的需求也随之变化。德国政府用90万名战俘填补了农业领域的劳动力缺口。在工业领域,起初试图在自由自愿的前提下从国外尤其是比利时招募工人,但由于招募人数不足,后来决定采取强制措施,将所需的劳动力强行转移至德国。

此外,德国政府还对本国各行各业的工作者采取了强制措施,限制他们自由选择居住地和工作岗位的权利。1917年3月,德国的《助军服务法》正式生效,这部法律旨在防止专业人员因军备产品需求量上升而提出苛刻的报酬要求,同时也防止过多人涌入军备行业,导致前线军队人数不足。然而,尽管有这样的法律限制,被免除兵役的工人人数还是从1916年9月的120万上升到1917年7月的190万,战争结束时更是达到200万。这一现象反映出军队和军备工业在战时经济环境下对劳动力的激烈争夺,也表明德国政府在协调劳动力分配方面面临着巨大的挑战。这些措施虽然在一定程度上缓解了德国的经济压力,维持了战争的进行,但也引发了一系列社会问题,加剧了社会矛盾,为德国国内局势的不稳定埋下了伏笔。

战争对社会的冲击

第一次世界大战对各国社会产生了全方位的冲击,深刻改变了社会结构和人们的生活。在德国,战争导致社会矛盾激化,工人阶级内部矛盾加剧。随着战争的进行,工人的购买力下降,粮食价格上涨幅度远超工资增长幅度。不同行业工人受到的影响不同,军备工业男性工人和消费品行业男性工人的净工资均有下降,女性工人虽名义薪资涨幅高于男性,但实际情况也不容乐观。

物资短缺和黑市交易的盛行,进一步加剧了社会矛盾。在战争期间,德国实行粮食配给制度,但人们单凭官方分配的粮食并不足以维持生计,而且有关部门也不能保证每个人都能领到规定的配给量。这导致黑市交易活跃起来,稀缺商品在黑市上以高价出售,只有少数人能够支付得起。这种分配不均引发了民众的不满和抗议,社会对立日益严重。在“芜菁之冬”,物资短缺的情况更加严重,人们的生活陷入了困境。一位柏林的磨床工人描述道:“在食堂每周12顿饭都吃芜菁,每天中午一顿,半夜一顿(机器日夜都在运转);偶尔还有土豆,但大多数时候没有。”在这种情况下,人们对政府的不满情绪不断积累,社会稳定受到了严重威胁。

战争还对社会的性别角色产生了影响。虽然战争期间女性参加工作的人数迅速增加,进入了一些过去由男性主宰的行业,但这并不意味着妇女解放运动取得了实质性进展。传统的性别形象在战争中再度受到推崇,女性的职责被更多地定义为生育后代。战争结束后,男性回到原来的工作岗位,女性在就业方面再次受到限制。

战争同样给其他国家带来了社会的动荡。在俄国,战争期间社会矛盾尖锐,城市资产阶级主张继续战斗,希望通过战争获取更多的利益,而农民和工人则反战情绪高涨。农民是俄国军队的主要来源,他们在战争中遭受了巨大的痛苦,家园被破坏,亲人离散,对战争充满了厌恶。工人阶级则面临着恶劣的工作环境和生活条件,物价上涨使得他们的生活更加艰难。士兵“罢工”和叛乱频繁发生,反映了他们对战争的不满和对和平的渴望。1917年初,俄国的政治局势已经岌岌可危,西方观察者警告说,俄国可能陷入严重的政治和社会动荡。最终,这些矛盾引发了二月革命和十月革命,沙皇统治被推翻,俄国社会发生了根本性变革。

法国和意大利也出现了士兵叛乱的情况。法国军队在尼韦勒进攻失败后,部分士兵拒绝进攻,他们认为这种进攻只会导致更多的伤亡,而不会取得实质性的成果。意大利军队在伊松佐河战役失败后,士兵出现大规模逃亡和投降现象。这些叛乱反映了士兵对战争的不满和对自身处境的担忧,也表明战争对这些国家的社会稳定产生了严重的冲击。

战争中的政治博弈

第一次世界大战期间,各国政治局势复杂多变,政治博弈贯穿始终。在德国,首相贝特曼·霍尔韦格认识到德国无法凭借武力赢得战争,主张进行和平谈判。然而,同盟国之间战争目的存在差异,内部矛盾重重,加上国内兼并主义者的反对,使得和平倡议难以推进。美国总统威尔逊发起的和谈倡议,因德国政府未能抓住机会,以及协约国的反对而失败。

在国内政治方面,德国帝国议会中各党派的态度和行动对局势发展产生了重要影响。社会民主党、中央党和进步党在普鲁士选举制度改革等问题上达成合作,推动了帝国议会通过和平决议,但这一决议在协约国方面未引起积极反响。贝特曼·霍尔韦格因无法调和各方矛盾,在陆军最高指挥部和政治右派的攻击下倒台。此后,德国政治权力分散,军队大司令部逐渐掌控政治,政治两极分化趋势加剧。

其他国家在战争中的政治局势也各有特点。俄国在战争期间经历了两次革命,沙皇统治被推翻,工人委员会与士兵委员会成立,布尔什维克主义者利用社会矛盾夺取政权。奥匈帝国在战争后期,皇帝卡尔试图与协约国单独媾和,但因各种原因未能成功,国内政治局势也因此受到影响。英国和法国在战争中面临着国内舆论和国际形势的压力,在战争目标和和谈问题上也存在着不同的声音和决策。

战争的结局与影响

第一次世界大战最终以同盟国的失败而告终,这场战争给世界带来了深远的影响。在政治方面,以欧洲为中心的世界格局走向终结,美国参战使其崛起成为世界大国,俄国因十月革命暂时被排除在欧洲政治体系之外,苏俄逐渐成为世界政治格局中的重要力量。德国在战争中遭受重创,开始了议会化进程,但君主制最终覆灭。奥匈帝国解体,出现了一系列新兴国家。

在经济方面,战争给各国带来了沉重的负担。德国的债务大幅增加,对外贸易逆差扩大,货币贬值,经济陷入困境。其他参战国也面临着经济衰退、通货膨胀等问题。战争还导致了全球经济秩序的混乱,国际贸易受到严重影响。

在社会方面,战争使各国社会结构发生了变化,阶级矛盾和社会矛盾进一步激化。工人阶级和农民阶级在战争中遭受了巨大的痛苦,他们的生活水平下降,对政府的不满情绪增加。妇女的地位在战争中有了一定的改变,但战后又面临着新的挑战。战争还对人们的思想观念产生了深远影响。战争的残酷性让人们对传统的价值观产生了怀疑,引发了人们对和平、自由、平等的追求。在战争的阴影下,人们开始反思战争的意义和价值,对军国主义和民族主义进行批判。同时,战争也促进了科学技术的发展,新的武器装备和军事技术不断涌现,这些技术在战后逐渐应用于民用领域,推动了社会的进步和发展。

第一次世界大战的爆发是多种因素共同作用的结果,战争过程中的军事行动、社会冲击和政治博弈相互交织,最终导致了战争的结局和深远影响。这场战争给人类带来了巨大的灾难,无数人在战争中失去了生命和家园,经济和社会发展遭受了严重的破坏。然而,战争也成为了历史的转折点,促使各国在战后重新审视自身的发展道路和国际关系。它让人们深刻认识到战争的残酷性和和平的珍贵,为后来的国际秩序重建和世界和平发展奠定了基础。各国在战后通过建立国际联盟等国际组织,试图维护世界和平与稳定,尽管国际联盟在后来的实践中存在诸多不足,但它为后来联合国的成立提供了经验和借鉴。第一次世界大战的因果关系复杂而深刻,对人类历史的发展产生了不可磨灭的影响,值得我们永远铭记和反思。

摘编自《大战:1914—1918年的世界》社会科学文献出版社

责任编辑:刘靖鑫