探寻第一次世界大战的因果脉络:历史脉络中的复杂纠葛与现实回响

作者: 【德】赫尔弗里德·明克勒不同地区对一战的记忆差异

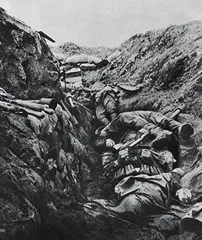

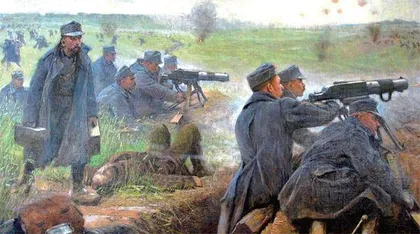

在欧洲,不同地区对一战的集体记忆存在显著差异。西欧国家,如法国、比利时和英国,在一战中牺牲巨大,其在20世纪其他战争中的伤亡远不及一战。在法国和英国,一战的阵亡人数在二战中明显减少,但在一战期间,西线经历了连年苦战和无休止的技术装备战,给人们留下了难以磨灭的记忆。大片地区被夷为平地,战后人们还要面对清理战场、埋葬尸体等诸多问题,战争的阴影长期笼罩着这些地区。这种经历使得西欧人对一战记忆深刻,“大战”在他们心中就是1914—1918年的战争。

而德国以及中欧、东欧各国,一战只是灾难的序曲,二战的毁灭性伤害在人们心中留下了更深刻的烙印。不仅战场上伤亡惨重,部分民族还遭受了集体驱逐甚至屠杀。因此,在这些地区,一战的记忆逐渐被二战相关事件掩盖。

俄国及其继承国,一战的经历与内战紧密相连,对俄国的政治、社会和历史发展产生了深远影响。人们对一战的回忆带有内战的烙印。

中欧地区则认为一战是民族国家“重生”的关键时刻,某种程度上促成了国家的建立。在中欧人的记忆中,它具有特殊的意义。

这种记忆差异对国际关系和政治产生了重要影响。在德国与法国和解过程中,双方更关注一战,如戴高乐和阿登纳在兰斯大教堂参加礼拜,密特朗和科尔参加凡尔登纪念活动,这些都表明一战在促进法德和解方面具有重要作用。而在东线,类似的和解活动难以发生。威利·勃兰特在华沙下跪是为德国在二战中的罪行道歉,在涉及一战的问题上,政治家们对东部国家缺乏明确的和解态度。这是因为东线和西线的战争形式不同,东线以运动战为主,战斗痕迹很快被清理,人们对战争的记忆相对淡薄;而西线的阵地战使战争痕迹更为深刻,对当地社会和人民的影响更为持久。

多重因素交织引发大战

民族主义与多民族帝国的危机。19世纪末20世纪初,民族主义思潮在欧洲广泛传播,对多民族帝国产生了巨大冲击,成为一战爆发的重要原因之一。在东部的多民族帝国,如多瑙河帝国(奥匈帝国)、奥斯曼帝国和沙俄帝国,民族主义运动风起云涌。

在多瑙河帝国,西部、南部斯拉夫民族的民族主义情绪高涨,给帝国带来了巨大压力。民族主义的兴起使得帝国内部的民族矛盾日益尖锐,各民族对自身权利和独立的诉求不断增强,严重威胁着帝国的统一和稳定。沙俄帝国同样面临着民族主义运动的挑战,部分民族企图脱离政府统治,在帝国边缘成立自己的国家。这些多民族帝国参战的主要原因之一就是希望通过战争维持现状,缓解国内的民族危机。维也纳政府在这方面的动机尤为强烈,他们试图通过战争的胜利来证明帝国的强大,平息民族主义运动带来的冲击。然而,战争并没有如他们所愿,反而加速了帝国的灭亡。这是因为战争消耗了帝国大量的资源和力量,使得帝国内部的矛盾更加激化,民族主义运动进一步高涨,最终导致了帝国的瓦解。

地缘政治与联盟体系的影响。俾斯麦担任德国首相时期,致力于防止欧洲冲突升级,采取了一系列措施来维护德国的利益和欧洲的稳定。他将法国的注意力引向北非和印度支那,以缓解德法矛盾;同时重视调解欧洲的矛盾冲突,避免事态恶化。然而,到了20世纪初,欧洲各国的结盟情况发生了变化,这成为一战爆发的重要因素。

德国在这一时期的外交政策对联盟体系的变化产生了重要影响。德国时而奉行“不结盟政策”,试图根据自身意愿寻找合作伙伴;时而又担心被邻国包围,产生发动预防性战争的想法。这种摇摆不定的外交政策使得欧洲局势更加紧张。法国由于实力相对较弱,无法单独与德国对抗,从19世纪90年代起逐渐向俄国靠拢,希望与沙俄结盟共同对付德国。法俄联盟的形成改变了欧洲的力量平衡,加剧了德法之间的矛盾。

随着局势的发展,德国与英国、法国、俄国之间的矛盾日益尖锐。巴尔干半岛的冲突成为了一战爆发的导火索,而德国在这一过程中起到了关键作用。德国无法阻止巴尔干半岛的冲突蔓延,反而将其与其他地区的冲突捆绑在一起,使得边缘地区的纷争给欧洲中心地区带来了毁灭性后果。

经济利益与战争的关系。在一战前,人们普遍认为资本主义环境下各国之间紧密的金融、经济关系会阻止大型战争的爆发。拉尔夫·诺曼·安杰尔在《大幻觉》中论证,资本主义将促使欧洲持续繁荣,各国在经济上相互依存,战争对各方都不利,因此战争不会爆发。卡尔·考茨基在其超帝国主义理论中也预测,未来帝国主义国家的政策能够防止战争爆发。

然而,现实却与这些观点相悖。一战的爆发表明,两国经济利益的交织并不能阻止冲突的升级。当国家担心丢面子、被迫退出大国集团时,往往会不顾经济利益发动战争,民众的民族主义情绪也会被挑动,此时理性的经济分析便无法发挥作用。各国政府在1914年为了维护自身的国际地位和声誉,不惜发动战争,即使这意味着违背自身的经济利益。这说明在战争爆发的过程中,政治因素和民族主义情绪往往超越了经济利益的考量,成为推动战争爆发的重要力量。

偶然性与必然性的争议。以萨拉热窝刺杀事件为例。萨拉热窝刺杀事件是一战爆发的直接导火索,但对于该事件的性质存在争议。一些人将其视为“导火线”,认为即使没有这一事件,一战也会因其他因素而爆发,强调战争爆发的必然性。这种观点借鉴了修昔底德对伯罗奔尼撒战争原因的分析,认为德意志帝国如同当初的雅典,被嫉妒它的对手和敌人包围,战争是不可避免的。德国的某些群体利用这一观点为自己辩解,声称战争的真正过错方是德国的敌人,而不是德国。

而另一些人则认为萨拉热窝刺杀事件是影响战争走向的“大事件”,具有一定的偶然性。如果没有这一事件,战争可能不会在当时爆发,或者爆发的形式和进程会有所不同。这种争议反映了人们对战争爆发原因的不同理解,以及对历史发展中偶然性和必然性因素的思考。从历史的角度来看,萨拉热窝刺杀事件虽然是一个偶然发生的事件,但它却成为了点燃一战战火的关键因素,这也表明历史的发展往往是多种因素相互作用的结果,偶然性和必然性在其中都扮演着重要的角色。

意料之外的发展与深远影响

战争的胜负与国家地位的变化。一战的结果对各国的地位产生了深远的影响,出现了许多意料之外的情况。从长远来看,军事上的胜利者实际上却是输家。法国作为战胜国,在战争中损失惨重,其在欧洲的政治地位反而下降。意大利虽然在北部和东北部获得了一些领土,但仍无法晋级为欧洲大国。英国在战争中逐渐失去了对世界的统治权,战争加速了这一趋势。英国参战时是全世界的债主,战争结束时却成了美国的债务人,其资源在战争中被耗尽,地位难以恢复。而德国虽然在军事上失败了,但并没有退出政治舞台。21世纪初德国的地位从本质上讲和它在20世纪初的地位并没有太大差别。美国则是一战的真正赢家,它在战争后期加入,付出较少却获得了巨大的权力和影响力,逐渐取代英国成为称霸全球的海上强国。

战争对社会结构和思想观念的冲击。一战对社会结构和思想观念产生了巨大的冲击,引发了一系列深刻的变化。在社会结构方面,战争导致了资产阶级的边缘化。德国战败后,资产阶级用来购买战争债券的钱血本无归,国内又发生恶性通货膨胀,他们的财富快速贬值。中间阶层收入下降比例超过其他阶层,且由于大部分志愿士兵来自资产阶级,其人口损失比例也较高。战争将中间阶层尤其是中产阶级掌握的社会经济权力转交给了工人阶级和大资本家。

在思想观念方面,一战摧毁了欧洲人的进步意识。19世纪欧洲的历史哲学观以乐观主义为基调,人们相信历史会不断进步。但一战中的技术装备战带来了巨大的灾难,使人们不再相信这种进步观念。奥斯瓦尔德·斯宾格勒认为历史只是在不断地循环往复,许多文学家和画家幻想着世界末日即将到来。受过教育的资产阶级失去了文化上的阐释权,这种阐释权自启蒙运动以来一直为他们所拥有。这表明战争不仅改变了社会的经济和政治结构,还深刻地影响了人们的思想和价值观,使社会进入了一个新的发展阶段。

战争中的性别角色与社会地位变化。一战期间,性别角色和社会地位发生了显著变化,呈现出复杂的态势。男人被送往前线后,女性接手了丈夫的工作,承担了工业、交通业以及管理方面的任务,“家乡战线”的概念也由此出现。这在一定程度上推动了女性的解放,使女性的公众形象发生了改变,后来女性开始享有选举权也被视为这种解放的证明。

然而,新近的研究表明,战争实际上使得传统的女性形象再次深入人心。在战争爆发前的20年里,“男性危机”已经出现,但战争爆发后,男性和女性的角色变得更加明确和固定,男性负责战斗,女性负责后方生产和家庭事务。从社会发展的角度来看,女性的地位有所提高;但从性别角色的角度来看,女性的地位却有所下降。这一悖论反映了战争对社会性别关系的复杂影响,表明社会变革在战争时期往往面临着诸多挑战和矛盾。

战争与福利国家和税收国家的形成。一战对德国福利国家和税收国家的形成起到了重要的推动作用。战争导致国内几百万民众衣食无着,需要长期依靠国家救济。人们开始将对家庭的期望和要求投射到国家身上,国家不仅要不断要求民众做出牺牲,消耗民众的资源,还要负责抚恤残疾人和死者家属,承担起供应和救助的责任。

为了提供救助,国家必须筹措资金,这使得税收提高到了战前难以想象的水平,从而催生了“税收国家”。德国作为福利国家的历史可以追溯到俾斯麦推动的社会福利立法以及后来社会民主党的影响,但一战在这一过程中的作用不可忽视。这表明战争在改变社会经济结构的同时,也促使国家的职能发生了转变,加强了国家对社会经济的干预和管理。

摘编自《大战:1914—1918年的世界》社会科学文献出版社

责任编辑:刘靖鑫