课程观念的演进和我的专业发展之路

作者: 饶李金2023年12月底,第四届广东省中小学青年教师教学能力大赛落下了帷幕。作为参赛选手,我非常幸运地获得高中历史学科组决赛的一等奖第一名。作为工作5年来里程碑的一步,我意识到要对自己的专业成长和职业规划进行梳理,从而明确下一步的发展之路,希望我的体验和经历能够对广大青年教师的成长有所启发。

一、启蒙阶段:打开视野,培养兴趣

我的高中就读于顺德一中,师从广东省特级教师、中学历史正高级教师季长福,在我高中时代,他的历史课堂给我种下了最初对于历史学科兴趣的种子。让我印象深刻的是长福老师的历史课从不拘泥历史知识本身的讲授,他始终提倡的是“做有思想的老师,建有思维的课堂”,[这就决定了他给予我们的内容不仅仅局限于对知识的背诵,而更希望我们迁移出对现实问题的认识和解决问题的能力。虽然当时没有课程的观念,也没有建构的意识,但对于这种可迁移能力的培养给了我深刻的印象,这让我在以后的教学生涯中,能够以关联现实的思辨精神去研读、思考和架构历史教学中的很多问题,比如在选必1第二单元《官员的选拔与管理》的教学中,我就围绕着“国家与人才”的话题组织学生讨论“我们应该成长为国家需要的何种人才?”再比如讲到两次世界大战各国博弈的国际环境时,引发学生讨论“我们也许不会再经历世界大战,但现实中的人际关系和错综复杂的社会关系无不困扰着我们进步,那么我们应该以什么样的态度去解决现实环境中的冲突和矛盾?”这些可迁移的认识和能力,无疑是符合公民教育导向和立德树人主旨的。总体而言,长福老师的历史课让我在启蒙时代就有了跨越学科去思考问题的意识。

真正接触中学历史教学,从更专业化的角度成长是在大学以后,我的导师是黄牧航教授。对于研究生阶段的我,触动最深的是关于课程的设计,这种课程的观念能够引领我们从一个更高维度的视角去组织教学内容,形成体系化、结构化的认知。大课程观是一种现代教育理念,它强调课程的整体性和综合性,不仅仅局限于传统的课堂教学,而是将课程视为一个广泛的、包含多种学习经历和体验的系统。在这一过程中,有三个核心内容影响了我后来课程的实践:第一是课程的整体性,它包含了学生在学校获得的所有学习经验,不仅仅是课堂教学,也包括课外活动、社会实践、校园文化等等。第二,课程的开放性,课程应该与社会、文化、科技等外部环境联系,不断吸收新的知识、技能和价值观。第三,课程的主体性,大课程观认为学生是课程的主体,课程设计和实施应该充分考虑学生的需求和兴趣,发挥学生的主动性和创造性。[2]

为此,在研究生阶段,结合当时的时政热点,我设计了《历史之“思”,牵思维之“路”》的活动课程。课程灵感源自2013年国家发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。从课程目标来看,课程立足于历史思维的培养和训练,以丝绸之路途径的西安、敦煌、楼兰、威尼斯、泉州、广州、印度、日本,这八个地点作为线索串联,致力于培养学生相对应的时序性历史思维意识、历史证据意识、历史想象力、历史理解能力、创造性历史思维能力、审辩式思维能力、历史逻辑推理能力、历史解释能力。[3之所以选择这样的课程目标,不仅是紧扣当时的社会发展热点,充分发挥乡土资源的优势,更是因为从大课程观的层面理解课程内容要跨越课堂、跨越学科,从更加高维、更加多元的视角呈现历史教育活动。但这一时期的探索只停留在理论层面,并没有机会付诸实践。

关于教学方式的变革与探索,课程是解决教什么的问题,而教学论则是解决怎么教的问题。牧航教授总能够引导我们尝试更多样的教学方式,让教无定法成为可能,同时用多种多样的任务,驱动历史活动情境,让课堂方式更加灵活有趣。[印象比较深的有学案教学、翻转课堂和数字化赋能教学方式。历史教育致力于现代合格公民的培养,国家对人才的需求随着时代的发展不断更新,一种教学方式不可能满足所有学生的需求,一种教学方式也不可能适应不同时期的学生,这就要求我们要有前瞻性的视野,灵活的头脑、大胆尝试的勇气,不断探索内容丰富、理论成熟、趣味性和实用性兼具的教学方式。

二、积累阶段:博采众长,勇于尝试

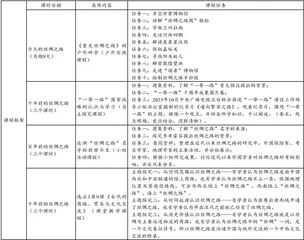

在经历了学校阶段的理论学习和形成纸质成果的背景下,步入一线教学岗位的我开始尝试把学校积累的理论知识付诸实践。在大课程观的影响下,我始终思考着如何充分发挥学生主体性,如何增强课程的开放性,如何把握课程的结构性和整体性。此时,研究生阶段那个课程设计的小种子又重新发芽,在“一带一路”政策提出来十年后,我又翻出研究生阶段开发的课程,思考着如何让它从文字变成现实,从理论走向实践。为此,我结合了选择性必修3第四单元《商路、贸易与文化交流》的内容,更聚焦地开发了《重走丝绸之路》的课程,将课堂教学、学生活动、课外研学深度结合,具体课程框架如表1。

相较于研究生阶段的课程设计,虽然是同一主题,但在原有的基础上,结合工作以来的实践经验,我做了以下几点升级:第一,主题更加聚焦。研究生阶段的课程虽然紧扣时事热点和社会话题,但是选取的地点是杂乱无序的,没有一个着力点可以深入探究。到了实践层面,我把课程探究的主题更加聚焦为“陆上丝绸之路”,围绕这个小切口,贯通古今中外,联系现实历史,让结构更完整、主题更明确。第二,内容结合教材。研究生阶段设计的课程更多的是校本课程,与课上所学联系不大。但新教材的重要性不断突出,使得我们在课程设计中需要充分重视。《商路、贸易与文化交流》,作为经济活动却放在了选必3《文化与社会生活》的模块中,这需要我们挖掘经济活动背后的文化意义,理解经济活动作为文化交流的重要载体,文化交流的核心就是一个跨越时空的继承、交流、融会、发展、完善的历史现象。它既有地域文化历时性的传承与丰富,也有异域文化共时性的交往与互补。因此在横向和纵向的发展中,我找到了“丝绸之路”这样一个交汇点,从横向上来看,它就是中西文化交流的符号,从纵向上来看,它历时千年依旧延续。第三,形式更加鲜活。之前的课程大多还是以课堂教学为主,具体到实践层面,做到了课堂教学、课外活动课和户外研学相结合,属于综合性和社会实践性很强的课程,这也是最大的突破。学生能够走出课堂,真正去重走丝绸之路,当书中的文物、故事真正浮现在眼前的时候,那种体验和触动是在教室中永远也无法感受到的。此外前期研学活动的任务单也是课程重要的组成部分,这些都可以成为后来课堂教学丰富的材料,以终为始,形成课程闭环。

在教学方式变革的层面,我也持续探索,呈现更加丰富的课堂形式,尤其是依托新一轮的课程改革,尝试开发深度学习的课程活动。例如在讲到

《三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融》,我将历史剧融入课堂之中,学生们演绎了王导的历史大戏;在进行《明清中国版图的奠定与面临的挑战》单元教学时,我尝试进行了大单元的整合,重新编排了单元的三个课时;在进行《挽救民族危亡的斗争》新授课时,我尝试使用剧本杀游戏化的教学方式,围绕主线情节编写剧本,学生阅读剧本、进入情境,解决问题。剧本杀完整的故事便于体现历史的叙事性,丰满的人物突出了历史人物的时代性,冲突的情节和探寻真相的过程满足了学生的兴趣点。通过不断探索新的教学方式,实现课程的整体性、开放性和主体性的目标。

三、历练阶段:走向赛场,厚积薄发

在理论学习和实践尝试积累以后,接下来就是在公开课、交流学习和比赛中磨砺自己。我参加了全国的作业设计大赛、全省的教师演讲比赛以及精品课的录制。在准备这些比赛的过程中,我快速学习大量知识、阅读大量书籍,掌握专业理论,这些输入与头脑中的理论知识和实践经历相融合,自然而然地形成了结构化的体系,并在比赛中能够充分调动。

历史是知人论世的学科,我庆幸自己每日都能浸染着古往今来先贤的智慧和贯通中外宏大的视野。学科挖掘过去的特质和教育培养人才的现实让我对于人生、成长、蜕变有了更深入的思考。正是这种过去与现实的碰撞,成为我在历史教育中无数次享受其中的高峰体验,而这一体验,就是我前进的巨大动力。

【注释】

[1]李长福:《质疑教材表述,锻炼历史思维》,《中学历史教学》2016年第10期,第34页。

[2]陈志刚:《历史课程论》,长春:长春出版社,2012年,第39页。

[3]历史思维能力的分类和选取主要参考:孙立田,任世江:《论历史思维能力分类体系》,《历史教学》2014年第11期;赵恒烈:《历史学科的创造教学》,济南:山东教育出版社,1997年;刘葳:《审辩式思维能力的培养与训练》,《内蒙古教育》2014年第19期。

[4]黄牧航:《指向历史学科核心素养的任务设计》,《教育研究与评论》(中学教育教学)2023年第1期,第79页。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:zxls20250117.pd原版全文